「誰もが通いたくなる」福祉施設の革新的メソッドが

M&Aにより伝播していく

創業から10年、障害児向け福祉施設の常識を覆してきた株式会社アイムの成長の原動力は「施設に通うのをうらやましがられるレベルにしたい」との思いだった。創業者・佐藤典雅氏が実子たちのために作り上げた理想的な空間は、医療法人桜十字グループへの株式譲渡を経て、新たなステージへと踏み出す。その福祉事業の未来を見据えた戦略的な判断について佐藤氏、譲受企業・桜十字グループで新規事業を手がける増田修一氏にお聞きした。

-

譲渡企業

- 会社名

- 株式会社アイム

- 所在地

- 神奈川県川崎市

- 設立

- 2014年

- 事業内容

- 放課後等デイサービス、グループホーム、生活介護事業所の運営、日中一時支援の運営を行う

- M&Aの検討理由

- 他事業への集中、後継者不在のため

-

譲受企業

- 会社名

- 株式会社桜十字

- 所在地

- 熊本県熊本市

- 設立

- 1982年

- 事業内容

- 病院、歯科クリニック、老健施設などの運営を行う

- M&Aの検討理由

- 児童福祉領域における関東進出のため

クリエイティブから福祉へ わが子のために選んだ異色の転身

佐藤様のキャリアを振り返っていただけますか。

若い頃は、関心の向くままに、行きあたりばったりでキャリアを歩んできたように思います。当時50万円もした高価なマッキントッシュのパソコンに触れられるというだけで胸が高鳴り、勢いのままデザイン事務所の門を叩きました。最初に任された仕事は、事務所のゴミ掃除でしたが、そこから4年後には最も多くの賞を取るデザイナーになることができました。

創作活動と言えば聞こえはいいものの、実際は他人が決めた予算と締め切りの中で、他人の作品を作り続けることにすぐ疑問を感じてしまいます。その後、営業職に転じ、放送業界や通信業界で経験を積みました。ヤフー・ジャパンでマーケティングに携わり、東京ガールズコレクションのプロデュースにも関わるなど、興味の赴くままに、さまざまな仕事をしてきました。

その後は、長く米国で活躍されていました。この経緯を教えてください。

知り合いが米国に子会社を立ち上げるにあたり、自ら名乗りをあげロサンゼルスに家族で移住することを決断しました。2003年、息子が3歳で重度の自閉症と診断を受けたことが直接的なきっかけです。発達障がいや自閉症に関する日本語の情報は極めて限られており、英語で調べるとロサンゼルスにあるUCLAの研究ばかりが突出して注目されているとわかりました。ここには何かあるに違いないと、ロサンゼルスへの引っ越しをすぐさま決意したわけです。知り合いは、私から適任な人物を紹介してほしいと考えていたのに、私が立候補したわけですから、さぞかし驚いたと思います。

当地での生活は快適でした。息子の存在を珍しがる人も、腫れ物に触るような扱いをする人もいませんでした。彼自身にとっても、そのまま日本にいるよりは暮らしやすい環境だったことは間違いないと思います。

しかし、在米生活が10年を超えた頃、勤めていた会社が経営難に陥りました。新たにコンサルティング業を営んでいましたが、白人社会で生き延びるのは予想以上に厳しく、やがて国内における外資系企業への転職を模索し始めました。帰国を決断した時の息子は14歳で、以前よりは落ち着きが見られるようになったことから「今なら日本でも暮らせるかもしれない。帰るなら今だ」と決断したのです。

帰国後まもなく、株式会社アイムを創業したのはなぜだったのですか。

日本に帰り、息子のために近所にある福祉施設を見学に行ったところ、大きな衝撃を受けました。どことなく暗く、薄汚れた雰囲気で、私自身がこの空間に長くいたくない、通わせるのは難しいと感じてしまいました。そんな場所に、息子を預けたいと思いませんし、彼も通いたくなるはずがありません。かつての同僚にこの時の体験を話すと、自ら理想的な施設をつくったらどうかと勧められました。それまで福祉に興味はなかったのですが、その彼も手伝うと言ってくれたため、すぐ地元の川崎市役所に連絡し、何も知らないところから開設の準備を始めたのです。翌月には申請書類を提出し、さらに1ヶ月後には開業まで漕ぎつけました。

自らの手で施設を作るというのは重大な決断だったかと思います。どんな施設にしたいと考えましたか?

ある時、私自身にも、「障がい者とはかわいそうな存在である」というイメージがなんとなくあることに気づきました。しかし、なぜそう感じるかと言えば、かわいそうに思える場所に通っているからでは、と気づいたのです。そこで発想を逆転させ、健常者でも通いたくなるような空間づくりをしようと決意しました。福祉と医療は、日常と非日常という点で大きく異なります。病院は体調を崩した時に行く場所ですが、福祉施設は毎日通う場所であり、すなわち日常そのものです。毎日を過ごす環境が、ある子どもの人生に与える影響が大きいことは言うまでもないでしょう。だからこそ、空間の楽しさや、そこで働く人の華やかさは徹底的に追求してきたつもりです。

実際にある親子が施設の見学を申し入れてきた際には、障害者手帳がないと通えないことを伝えたこともありました。このように「障がい者がうらやましい」と思えるような場所をつくれば、相対的に障がい者のステータスも上がるわけです。これまで色々な健常者の家族から「うちの子も通わせたい」といわれて、私自身は当初描いていた施設の姿に近づけたんだなと実感できました。

健常者も通いたくなる理想的な施設へ成長したが、自問自答の末に次への決断

その後どのようにアイムを成長、発展させてきたのでしょうか。

息子の居場所を確保することだけ考えれば、複数の施設を運営する必要はなかったのかもしれません。しかし、はじめから事業の安定性を考えると、最低でも4拠点は必要だろうと考えていました。人事や採用のリスク、キャッシュフローの問題を踏まえると、単一の施設だけで経営を続けるのはあまりにも非効率だったからです。ここまで10年の事業を振り返っても、この判断は正しかったと思います。

実際、スタッフに急な欠勤が出ても、4つの拠点があれば相互にカバーが可能です。何かトラブルが起きても、事業を止めずに継続できるようになりました。事業は放課後等デイサービスから始まり、息子の成長に合わせフリースクール、就労支援、グループホームと事業を展開した結果、7拠点まで増えました。フリースクールは、従来型の支援学校に通わせるのではなく、生徒自身が学びたいことをカリキュラムに取り入れられる環境を追及した学校です。最初は生徒2人からのスタートでしたが、理念を大切にしながら少しずつ育ててきました。

また、採用の考え方もポイントだったと思います。スタッフのおよそ半数は保護者から採用することとし、お金のかかる求人媒体は一切使わず、全て口コミと紹介でまかなってきました。障がいのある子どもがいる親自身が当事者であり、子どもの気持ちを理解しやすいことが最大の長所です。ですが子どものことを気にするあまりか、自分の身だしなみへの関心を失っている親の割合が多いことに驚きました。そこで、青山にある美容室と提携し、会社がカットとカラー代を負担して、身だしなみを整えられるようにしました。すると、スタッフのメイクも服装も変わってきて、明るく華やかになり、自信にも満ちていきます。これが子どもたちによい影響をもたらすことも明らかで、これによって施設全体の雰囲気もよくなりました。

このほか、設備投資も惜しみませんでした。これまであまり利益が出ていなかったのは、売上の多くを環境改善へ積極的に回していたためです。視察に来た方からは、「これほど綺麗な施設ということは、さぞや儲かっているに違いない」と誤解されることもありますが、実際は綺麗な施設ほど儲かっていないというのが福祉の矛盾です。なぜなら定員が決まっている福祉施設では、収入の上限も決まっていますので、綺麗にしようとする努力は、単純にコストの増大でしかありません。しかし、利用する子どもたちのためと思って、予算は惜しむことなく使ってきました。その積み重ねにより、10年かかって、当初描いていた以上の理想の環境を完成させることができたと思っています。

順調に組織運営が進んできたように思いますが、なぜM&Aを検討するようになったのですか。

まず息子が16歳から絵を描き始め、アーティストとして活躍するようになったことが理由の1つです。現在は24歳ですが、異例の若さで大手百貨店での個展も定期的に開催できるようになりました。おかげさまで1人のアーティストとして自立できる道筋が明確になってきました。彼をサポート・プロデュースすることは、自らもクリエイティブな仕事をしていた私にとって、とても刺激的であり、充実感のある仕事です。より、こちらに多くの時間を投じたいと考えるようになっていきました。

一方で、会社については創業から10年という区切りを迎えるタイミングで「次の10年も同じように経営に携わりたいのか」と自問するようになりました。もともとは息子のために始めた福祉事業でしたが、今や彼は福祉制度に依存しなくてもよくなっています。ちょうどその頃、共同創業者から株式譲渡の申し出がありました。その彼は、岡山や鳥取といった、自身に所縁のある地方での福祉事業展開に意欲を持っていましたが、私はそこへの関心はあまり高くありませんでした。そこで発想を転換し、どちらかが互いの株式を買い取るのではなく、2人分の株式をまとめて譲渡する選択肢もあるのではないかと提案したのです。

一生をかけて福祉の仕事を続ける方が多いのも、この業界の特徴かもしれません。周囲を見渡すと、創業者が長期間経営を続けるケースも多いようですが、私にはそれが組織の硬直化につながることもあるように思えました。アイムがそのような姿になることは、避けたいとも考えていました。事業の健全な発展のためには、適切なタイミングでの世代交代が必要だと感じていたのです。

10年間の福祉事業運営はやりがいのある一方で、365日休みなく続く緊張感や、日々の細かな対応の積み重ねは、相応の負担でもありました。施設も仕上がり、組織も安定してきた今こそ、バトンを次に渡す最適なタイミングだと考えました。

過去の数字だけを見る仲介会社と未来の価値を算定する

M&Aキャピタルパートナーズの違い

M&Aキャピタルパートナーズとの出会いについて教えてください。

共同創業者と株式譲渡の方向性で合意したあと、M&A仲介会社を探してもらいました。当初、5社ほどに連絡を取りましたが、具体的な案件は出てきませんでした。ある会社からは「赤字経営でなければ(みんな買い叩きたいから)譲渡先を見つけにくい」と言われ、別の会社からは「決算で利益が出ていないから、値がつかない」とも。他にも「先に着手金がほしい」など、正直、不信感が募るばかりでした。

そんな中、偶然目にしたM&Aキャピタルパートナーズのダイレクトメールがきっかけで、会うことになりました。すると、すぐに具体的な提案をしてくれたのです。私たちの事業を正当に評価してくれ、バリュエーション(企業価値評価)にも丁寧に取り組んでくれました。決算上の利益が少ないことも、設備投資が完了し、これから利益が出る段階にあるという実態を理解し、将来の成長性で評価すべきという私の考え方にも共感してくれました。

以前お送りしたお手紙を見ていただいたことで、今回のご縁が始まりました。初めてお会いしたときの佐藤様からは、独創性の高いクリエイティビティと事業への思いに満ち溢れている方という印象を受けました。福祉業界の出身ではない方が、ご子息のために一から事業を立ち上げ、ここまでの規模に成長させたその足跡は、尊敬に値します。決算書などを拝見しただけではわからないエネルギー、ポテンシャルを感じたため、私どもの幅広いネットワークをフルに活用すれば、きっとよいお相手に出会えるのではないかと直感しました。

初めてお会いした後も、仕事の進め方が非常に丁寧で、定期的に細かな報告書を提出し、進捗状況を明確に共有してくれました。企業の紹介前に着手金だけを要求する仲介会社には正直うんざりしていましたが、M&Aキャピタルパートナーズは成功報酬型のビジネスモデルであることに加え、小里さんの真摯な姿勢に触れ、自然と信頼感が湧きました。

具体的にどのようにお相手選びを進めたのでしょうか。

初めから地方の医療法人が理想的だとイメージしていたので、そのことを小里さんにも伝えていました。同業の社会福祉法人には、そこまで高い利益体質が望めず、譲渡後に資金的な余裕がなくなるリスクがあります。一方、資金力がある医療法人なら、福祉事業への投資余力も期待できます。また、地方を拠点にしながら関東進出を狙っている医療法人なら、私たちのブランド力と確立されたオペレーションに価値を見出してくれるはずだと分析していました。ただ、この条件にぴったりの案件を持ってきてくれたのは小里さんだけでした。

佐藤様の分析は、非常に的確でした。今回名乗りをあげてくださった桜十字グループは、まさに熊本を拠点に全国展開を進めている医療法人です。お言葉の通り、関東を拠点とする異業種に対して高い関心をお持ちだったというわけです。

ここで、桜十字グループの増田様からグループの概要をお聞かせいただきます。

桜十字グループは熊本に本社を置く医療法人で、創業20年という比較的若い組織です。母体は再春館製薬所の創業家が立ち上げた企業で、私は15年前の東京進出時に立ち上げメンバーとして参画しました。これまで予防医療や健康診断を中心に、都心部でも3つのクリニックをM&Aで取得し運営を開始しています。都内のクリニック数が増えるほどに、首都圏での認知度の向上も実現できています。

医療法人でありながら経営陣が医療従事者ではないという点は、私たちの大きな特徴の一つです。私自身も入社まで医療とは無縁でしたが、現在は事業開発やPMI(買収後の統合)、新規事業の立ち上げなどを担っています。以前は経営不振の医療機関を譲り受けて再生させる手法が中心でした。しかし、最近は良い会社を取得し、さらに成長させる戦略へと転換しています。障害福祉事業については、熊本と福岡にある20事業所を2つの法人から引き受けた経緯があり、今回のアイムが3つ目の法人で、関東では初となります。

なぜ本件のM&Aに興味を抱いたか教えていただけますか。

佐藤さんの豪快なリーダーシップ、そして事業への情熱、細部にやどる繊細な手法に惹かれたのが大きかったです。ノンネーム(企業名非開示)の段階でアイムの案件を聞いた同僚から、私が関与するのが絶対によいと強いお墨付きをもらいました。案件シートの情報から、相性の良さをすでに感じ取っていたのでしょう。

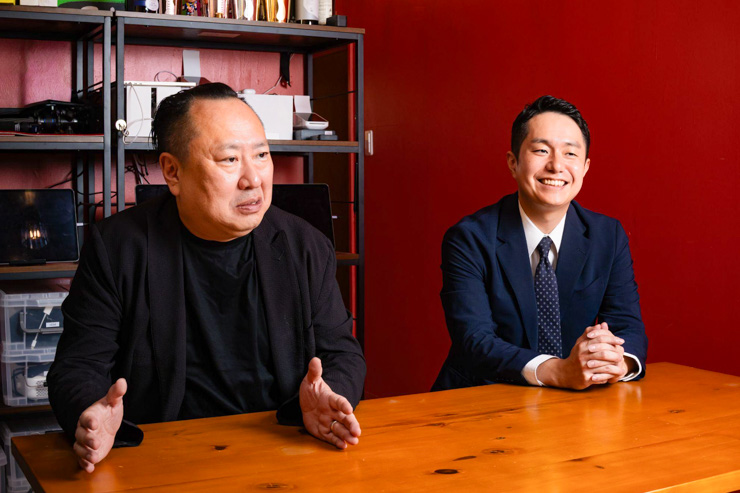

そして、実際に佐藤さんとお会いすると、この個性的なキャラクターを持ちながら、障がいのあるお子さんがいる親御さんたちと同じ目線で事業を運営されている姿勢に共感しました。初めてお会いしたのは、溝の口の駅近にあるこちらの事業所でしたが、アートを軸にした福祉施設の独自性も魅力的に映りました。

初対面から互いにリスペクトの絆が生まれていた

佐藤様から見た第一印象についてもお聞かせください。

初めて増田さんにお会いしたとき、この会社とこの方になら、組織の未来を託せると直感しました。こうした面談で大切なのは、経営的な数字面よりも、まずは人間同士として向き合えるかどうかだと感じています。増田さんは、まさに私という人間を理解しようとしてくれる姿勢に見えました。

率直に言って、私自身の個性はかなり強いほうだと自覚しています。福祉の世界では、異端と思われるやり方を実行してきました。桜十字グループには、最初からそれを受け入れてくれる懐の深さを感じました。他社との面談ではどこか温度差を感じることもありましたが、増田さんの持つ熱量は段違いでした。私が10年かけて築き上げてきたものを、「学ばせてほしい」と言ってくれたことには、本当に感銘を受けました。

譲受企業のほうが立場が上になりがちな場面でも、増田さんとは対等な立場で「いかにこれから事業を発展させていけるか」という話で終始盛り上がりました。

初回の面談で、両者の相性の良さは明らかでした。佐藤様と増田様のやり取りを見ていて、他の面談とは全く違う空気感があったのを覚えています。事業の話をする前に、まず価値観や経営哲学の話、さらに趣味の話題でも盛り上がっていらっしゃいました。M&A仲介の立場で、私はさまざまな企業の組み合わせに立ち会っていますが、これほど強く運命的な組み合わせだと感じられたのは初めてだったかもしれません。

桜十字グループから見た、アイムをグループに迎える価値についてはどのようにお考えでしたか。

率直に私たちが、アイムから学ぶべき要素が非常に多いと感じています。正直なところ、医療を祖業とする私たちが運営する事業所には、真面目すぎて堅い雰囲気があるところも少なくありません。その点、アイムのようにアートを基軸にした華やかで楽しい空間づくりは、私たちの固定観念を大きく覆してくれたと感じています。実際に成約してから九州から視察に来た社員が「アートの多さや素晴らしさに感動した」と話していたほどです。

このアートがもたらすシナジーの可能性は、放課後デイだけにとどまるものではありません。従来私たちが運営してきた病院や老人ホーム、歯科医院など、様々な施設に応用できるはずです。そして、首都圏での事業基盤という観点も重要でした。私たちは熊本、福岡で障害者福祉事業を展開していますが、東京での法人取得は今回が初めてです。アイムは川崎で確固たる地位を築いており、関東進出の足がかりとして理想的でした。

初めて増田さんが私たちの施設を視察したとき、事務スペースにある棚を見た瞬間に驚いた声を上げたことが、今も印象に残っています。これまでずっと中身の見える透明ボックスに備品をしまうように徹底していたのですが、それが桜十字グループの風習と全く同じだという話でした。収納を全て透明にすることで、何がどこにあるか、誰もが一目で分かるようにし、業務効率を上げるとともに属人化を防止してきたつもりです。しかし、増田さんから「熊本の本社では柱まで取り払って死角をなくし、扉も禁止している」と聞かされたときには、私の方が驚きました。

【経営に対する共通項を強く感じたと両者が口を揃える象徴的な透明ボックスは今も事務所に並ぶ】

会長の方針で透明ボックスの使用が徹底されているので、アイムの事務所に来たときには、まるで本社に戻ったかのように錯覚しました。これは単なる整理整頓の話ではなく、見える化という経営哲学が根底で一致していたという事例だと捉えています。ものの考え方や価値観のレベルで共鳴できると分かったことが、M&Aを実現させる上で大きな推進力となりました。

順調な手続きの陰にプロフェッショナルのサポートがあった

そうした姿勢はデューデリジェンス(企業監査)にも表れていたのでしょうか。

デューデリジェンスは驚くほどスムーズでした。通常なら数ヶ月かかるプロセスが、今回は約1ヶ月で完了しました。桜十字グループが必要以上に細部を追及するのではなく、事業の本質を理解することに注力してくださったおかげだと思います。

私たちは「良い会社の良さをさらに伸ばす」という観点でデューデリジェンスを行いました。目先の利益ではなく、実際にすべての施設を視察し、これまで環境改善に投資してきた価値を理解できました。あれだけの空間を作るには相当な投資が必要だったはずです。その価値を正当に評価することが重要だと考えました。さらに、必要な資料をアイムが迅速に用意し、こちらの質問に対して誠実な対応をしてくれたことが大きかったのだと思います。

M&Aキャピタルパートナーズのサポートがなければ、1ヶ月という短期間でのデューデリジェンス完了は不可能でした。さまざまな書類の準備が必要でしたが、小里さんの仕事ぶりが丁寧だったことに尽きると思います。本当に必要な時だけ、私が打ち合わせに参加すればよい状況を整えてくれたため、普段の業務を継続しながら進められたのはありがたかったです。

ありがたいお言葉です。社内にはデューデリジェンスのサポートを行う公認会計士のスタッフもおりますので、彼らとも連携し、必要書類のリストアップから作成支援まで、きめ細かなフォローを心がけました。佐藤様の本来の仕事に極力影響が出ないようにとの思いからです。

PMI(M&A成立後の統合プロセス)はいかがでしょうか。

佐藤さんの強力なリーダーシップは、組織の強みであると同時に、承継における課題でもありました。施設のデザイン、アート作品の選定、インテリアの配置まで、すべて決めてこられたわけですから、その感性やセンスを組織として継承することは容易ではありません。しかし、1年間は顧問として残ってくださることで、段階的な引き継ぎが可能になりました。現在は徐々に現場への関与を減らしつつも、重要な部分はしっかりとサポートしていただいています。これは理想的な形だと思います。。

確かに私は細部までこだわってきました。でも、永遠に私がやり続けるわけにはいきません。だからこそ、価値観を共有できる桜十字グループに託すことにしたのです。私が少し距離を置いたことで、現場のマネージャーたちが主体的に動き始めているようにも感じています。無意識のうちに私に頼っていたメンバーが、良い形で自立し始めたわけです。PMIは、組織の新しい可能性を感じる機会になっています。

私たちはアイムの文化や価値観を理解し、継承することが重要だと考えています。M&Aによって前オーナーがすぐに離れてしまっては、これまでの組織の良さが失われてしまうリスクも高いと思います。ただ、佐藤さんにはご負担かもしれません。

いえ、正直に言うと、「こんなに幸せでいいのだろうか」と思うほど、すでに毎日が充実しています。息子のアート活動に専念できるようになり、毎朝起きるたびにワクワクしています。これまでの福祉事業では、365日気が抜けなかったのですが、そのストレスの大きさを、そこから解放された今初めて実感しています。

今ストレスという話がありましたが、私たちにとっては慣れ親しんだ領域です。老人ホームの運営では、365日24時間、100人の入居者とそのご家族、スタッフを含めれば400人以上の方々の生活に責任を持ってきました。医療も同様に、命に関わる仕事として休みなく向き合ってきました。アイムの放課後デイも大きな責任を伴うのは確かですが、夜間や日曜は休みで、ある意味では運営しやすい面もあります。桜十字グループは、社会インフラとしての医療・福祉を担ってきた自負があるからこそ、佐藤さんが背負ってきた重責も引き継ぐことができると確信しています。

最後に、M&Aを検討している経営者へのメッセージをお願いします。

出口戦略は早めに考えておくべきです。私の周りには、売上が区切りまで達したら売却を考えるという経営者が多いです。ずっと続けるつもりでも、どこかで区切りは必要であり、それぞれ適切なタイミングがあるはず。事業が最も良い状態のときに、信頼できるパートナーに託すことが重要だと思います。そのためには準備をしておかなくてはなりません。

これまで培ってきた組織の文化や価値観を理解し継承してもらうには、よいパートナー探しが不可欠です。医療や福祉分野では、多くの方が「自分の会社に価値がない」と思い込んでいるように感じますが、そんなことはありません。廃業を考える前に、M&Aという選択肢も検討していただくのがよいのではないでしょうか。

今回、佐藤様が10年間育ててこられたアイムと、桜十字グループという理想的なパートナーを結びつけることができ、M&Aアドバイザーとして大変光栄に思います。両社の価値観が見事に共鳴し、スムーズに成約を迎えられたことは、私にとっても誇らしい経験となりました。

このように素晴らしいシナジーを生み出す可能性がM&Aにはあります。ただ、あくまで選択肢の一つですので、まずは情報収集から始めて、自社の価値を客観的に知ることが大切です。選択肢を狭めず、広い視野で検討することをおすすめしたいと思いますし、今後も多くの経営者の重要な決断をサポートできるよう私自身も成長してまいります。

文:蒲原 雄介 写真:平瀬 拓 取材日:2025/9/18

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。