更新日

M&Aの手数料について

M&Aにおける仲介手数料や成功報酬は、取引全体のコストを大きく左右する重要な要素です。

相談料や着手金、中間金、デューデリジェンス費用、成功報酬、リテイナーフィーなど、支払うべき手数料にはいくつかの代表的な項目があり、それぞれの金額や算定方法は仲介会社ごとに異なります。そのため、一般的な「相場感」だけで判断せず、具体的な契約条件を比較・検討することが欠かせません。

本記事では、各手数料の概要を整理しつつ、仲介会社を選ぶ際の重要な視点について詳しく解説します。費用の最適化を図るためにも、信頼できるパートナー選びが鍵を握ります。

このページのポイント

~M&Aの手数料とは?~

M&Aの実施に伴いかかる代表的な手数料には、相談料、着手金、中間金、デューデリジェンス費用、成功報酬、リテイナーフィーの6種類があります。各手数料はM&A仲介会社やM&Aの規模によっても異なり、事前に手数料の概要や相場を理解し、どれくらいの金額がかかるのかを把握してから相談先検討することが大切です。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A基礎知識

- #M&Aの手数料とは?

~その他 M&Aについて~

目次

M&Aの手数料の種類と相場

M&A実施の各プロセスで必要になる手数料とそれぞれの相場は以下のとおりです。

| 種類 | 内容 | 相場 |

|---|---|---|

| 相談料 | M&A仲介の初期相談時にかかる手数料(取引内容やM&A実施の必要性に関する相談も含む) | 多くは無料。有料の場合は数千円~数万円 |

| 着手金 | M&A仲介会社と業務委託契約を締結する際に支払う手数料 | 50~200万円 |

| 中間金(中間手数料) | M&Aの基本合意書締結前に支払う手数料(売り手・買い手共に支払う手数料) | 成功報酬全体の10~20% |

| デューデリジェンス費用 | デューデリジェンスを実施する際に調査機関に支払う手数料 | 数十万円~数百万円(依頼する機関やM&Aの規模により異なる) |

| 成功報酬 | M&A契約締結後に支払う費用。一般的にレーマン方式で計算される。M&Aが成立しない場合は不要 | 取引額によって変動 |

| リテイナーフィー | M&A仲介会社へ支払う月額報酬 | 数十万円~数百万円(契約内容やM&Aの難易度によって変動) |

相談料

相談料は、M&A実施の前段階にかかる費用で、M&A仲介会社に対して相談する際にかかる費用です。M&Aにおける取引内容やM&Aの必要性など初歩的かつ幅広い相談に対してかかります。

近年では、M&A仲介会社の多くは無料で相談を実施しています。ただし、一部は有料で相談にあたるケースもあり、相場は数千円~数万円程度です。

また、初回相談は無料であっても2回目以降は有料になったり、時間制料金で課金される場合もあるので、相談前に事前にいくらかかるのかを確認しておきましょう。

着手金

着手金は、M&Aの実施に向けて仲介会社と業務委託契約を結ぶ際に支払う手数料です。

M&A仲介会社の一部では、着手金無料で業務委託契約を締結できる場合もあります。着手金の有無は、仲介会社やM&Aの規模によって異なります。費用相場としても、0~200万円と幅があるので、相談料と同様、事前に確認しておきましょう。

また、着手金は、仲介会社がM&Aの仲介業務に着手することに対して支払う手数料です。たとえM&Aが成約しなくても着手金は返金されない点に留意しましょう。

中間金(中間手数料)

中間金は、M&Aの基本合意書締結の際に支払う手数料で、中間手数料とも呼ばれます。買い手企業の意向表明書、売り手企業の基本合意書それぞれが提示・締結されたときなどM&Aプロセスにおいて一定の進展があると発生します。

中間金は成功報酬に含まれることが多く、一般的な相場平均は、成功報酬全体の10~20%程度です。M&A成立時には成功報酬から中間金が差し引かれます。

ただし、M&Aが不成立だった場合には、中間金は返金されないことがほとんどです。

なお、中間金は、買い手企業・売り手企業がそれぞれ仲介会社に対して支払う手数料であり、両者に対して一定の拘束力を持たせる意味も持ちます。基本合意書そのものは法的拘束力を持ちませんし、万が一、デューデリジェンスで問題が見つかれば、M&Aが成立しない可能性もあるでしょう。このような事態を想定し、中間金を支払うことで真摯に手続きを進めるよう責任を持たせる役割を果たします。

デューデリジェンス費用

デューデリジェンス費用は、税務や財務、法務、労務などさまざまな側面から売り手企業の実態を調査する企業調査にかかる費用です。通常は買い手企業が負担し、着手金や成功報酬の一部として含まれることもあります。

デューデリジェンスは、買い手企業にとって売り手企業の価値や顕在的・潜在的なリスクを把握するうえで欠かせない手続きです。一方で、その調査は多方面にわたる専門知識を必要とするため、弁護士や税理士、公認会計士などの専門家に依頼する必要があります。

そのため、デューデリジェンス費用の相場は依頼する専門家、調査会社やM&Aの規模・難易度によって大きく異なります。一般的には、数十万円〜数百万円、ときにはそれ以上かかるケースもあるため、依頼先や依頼範囲を検討することが肝要です。

なお、小規模M&Aではデューデリジェンスを実施しない、もしくは専門家に依頼せず自社で実施し費用を抑える方法も考えられます。ただし、専門家による調査を行わない場合には買収におけるリスクも増えるため、十分に考慮しましょう。

成功報酬

成功報酬とは、M&Aの最終契約締結後(M&A成立後)に支払う費用のことです。成功報酬は、M&A仲介会社の主な収益源であり、M&Aが不成立だった場合には支払う必要はありません。

一般的には、取引金額を基準として、レーマン方式を用いて計算されます。

レーマン方式はM&A仲介会社が採用する報酬算出基準で、以下のように取引金額に対する手数料率を定めた仕組みです。

| 取引額 | 手数料率 |

|---|---|

| 5億円以下 | 5% |

| 5億円〜10億円以下 | 4% |

| 10億円〜50億円以下 | 3% |

| 50億円〜100億円以下 | 2% |

| 100億円以下 | 1% |

売り手企業の売却価格のレンジによって手数料率が設定されており、該当するレンジに対応する手数料率をかけ合わせて成功報酬を算出します。

取引価格が大きくなるほど手数料率が下がる仕組みとなっています。

例えば、手数料率が上図の場合において売り手企業の売却額が20億円のときは、以下のような計算式が成り立ち、成功報酬は7,500万円となります。

- ・5億円(5億円以下の部分)× 0.05=2,500万円

- ・5億円(5億円超~10億円以下の部分)× 0.04=2,000万円

- ・10億円(10億円超~50億円以下の部分)× 0.03=3,000万円

- 合計:7,500万円

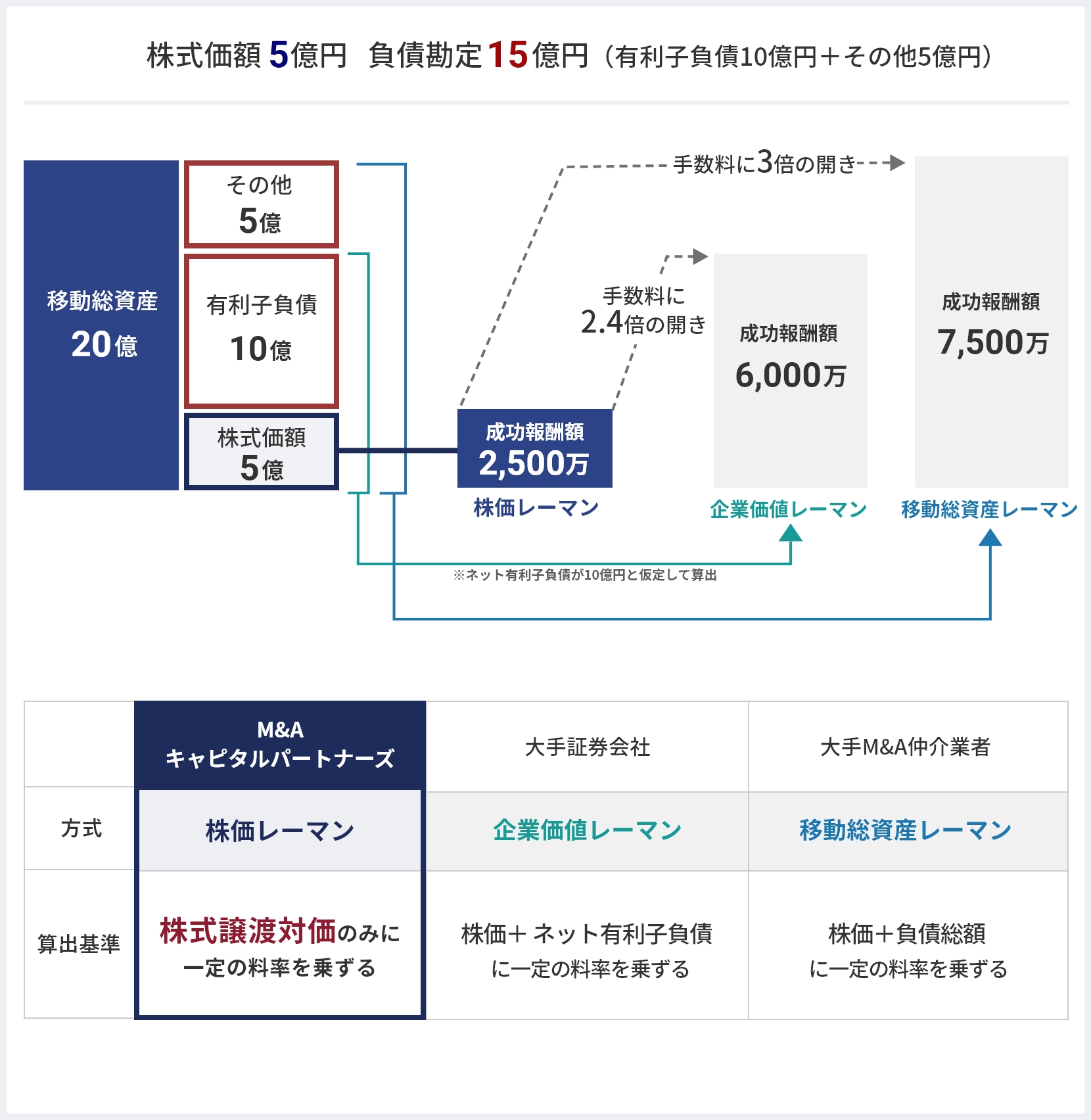

レーマン方式には「株価レーマン方式」「企業価値レーマン方式」などがあり、それぞれ対象資産が異なります。そのため、報酬額にも差が生じます。

最低報酬額の設定について

成功報酬において最低報酬が設定されているケースもあります。最低報酬とは、M&Aの規模に関わらず設定される成功報酬の最低金額です。M&A規模が小さい場合にはレーマン方式で報酬額を計算すると、仲介会社の業務との採算が取れない可能性があるため最低報酬が設定されています。

レーマン方式で計算された報酬額が最低報酬よりも低くなる場合は、最低報酬額が成功報酬として支払われます。

なお、最低報酬の相場は仲介会社やM&Aの規模によって異なります。詳しくは中小企業庁のM&A支援機関登録制度のページでご確認ください。

コストを抑えた手数料体系の株価レーマン方式

M&Aキャピタルパートナーズでは、株価のみを対象資産とする株価レーマン方式を採用し、他社に比べてコストを抑えた手数料体系を設定しております。

仮に、対象資産となる株価が5億円だった場合、当社が採用する株価レーマン方式と、他社が採用する移動総資産レーマン方式では、手数料に約3倍の開きが生じるのです。

このように、各レーマン方式によって手数料は大きく異なりますので、あらかじめ各M&A会社の採用している手数料体系を確認し、見極めることが肝要です。

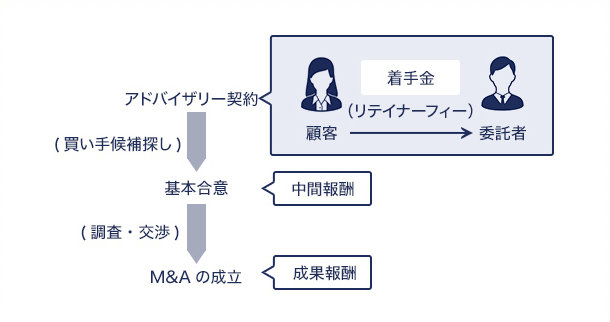

リテイナーフィー

リテイナーフィーとは、M&A仲介会社とアドバイザリー契約を締結している期間において支払う月額報酬で、顧問料のような性格も併せ持ちます。

リテイナーフィーの相場は幅広く、契約内容やM&Aの難易度によって20〜200万円程度ですが、それ以上かかることもあります。

リテイナーフィーの請求方法はさまざまで、次の3パターンがあります。

- 着手金のみの場合(リテイナーフィーが無料の場合を含む)

- リテイナーフィーのみを支払う場合

- 着手金とリテイナーフィーを支払う場合

また、仲介会社によっては、最終的に成功報酬からリテイナーフィーが控除されたり、一定期間以上の長期に及ぶケースではリテイナーフィーを請求しなくなる場合もあります。

なお、リテイナーフィーはM&Aが不成立でも返金されない手数料であるため、まずは無料の機関に相談するなど慎重に判断することをおすすめします。

M&Aの手数料を抑えるポイント

M&Aの手数料は、専門的なサポートと高度なノウハウが必要とされるため、高額になりやすい傾向にあります。さらに、M&Aの規模が拡大するにつれて、仲介業者の業務量が増加し、取引の複雑さも増すため、結果的に費用が膨らむことも少なくありません。

以下では、M&A手数料を効果的に管理し、可能な限り抑えるためのポイントについて、詳しく解説していきます。

複数の業者から相見積もりをとる

M&A手数料を抑えるための重要なポイントの1つは、複数の業者から相見積もりを取ることです。

1社の見積もりだけでは、提示された手数料が相場と比較して高いかどうかを判断するのは困難です。また、実際には必要な手数料が見積もりに含まれていなかった場合、依頼後に追加料金が発生する可能性もあります。

各手数料の費用相場を理解するためにも、複数のM&A仲介会社に見積もりを依頼することが重要です。多くの仲介会社は無料で見積もりや相談を実施しているので、積極的に活用しましょう。

また、一部の仲介会社はホームページで料金体系を公開しています。これらの情報を詳細に調べ、比較検討することで、より適切な選択ができます。

さらに、経済産業省が運営するM&A支援機関登録制度のデータベースも有用な情報源です。このデータベースには登録された支援機関の情報が公開されており、各機関の特徴や料金体系を確認できます。活用することで、より幅広い選択肢の中から最適な支援機関を見つけられます。

株式価値基準で成功報酬を算定している仲介会社を選ぶ

成功報酬の算定基準には「株価レーマン方式」「企業価値レーマン方式」などがあり、仲介会社によって採用している基準が異なります。仲介会社の算定基準と自社の事業規模や保有資産の組み合わせによっては、成功報酬が高額になる可能性があります。

手数料をできるだけ抑えたい場合は、株価レーマン方式を算定基準にしている業者を選ぶことが有効です。この方式は株式譲渡対価のみを手数料の対象とするため、他のレーマン方式と比較してコストを抑えられる可能性が高くなります。

M&Aを検討する際は、各仲介会社の手数料体系を慎重に比較検討し、自社の状況に最適な選択をすることが重要です。

- 関連記事

-

弊社の手数料

(株価レーマン方式採用)

補助金を活用する

M&A実施に関しては、事業承継・引継ぎ補助金が用意されています。この補助金には専門家活用事業、経営革新事業、廃業・再チャレンジ事業の3種類があり、このうち専門家活用事業は、M&A仲介業者や専門家へ支払う手数料に活用可能です。

事業承継補助金は公募型で実施されており、年間を通じて申請できます。ただし、年に数回の締切が設定されているため、詳細なスケジュールは、「事業承継・引継ぎ補助金の公式サイト」および、公募要領の確認が必要です。

補助金の申請や要領に関しては専門的な内容も含まれているため、専門家に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、申請プロセスがスムーズになり、時間と労力を節約できる可能性が高くなります。また、申請書類の作成や必要な情報の収集など、煩雑な作業の負担を軽減できるでしょう。

まとめ

M&Aの仲介手数料や成功報酬は、取引の規模や仲介会社の方針によって大きく異なります。だからこそ、各費用の相場を正確に把握し、複数の業者から相見積もりを取ることが重要です。特に、株式価値を基準とした手数料体系を選ぶことで、無駄なコストを抑えることが可能となります。また、事業承継・引継ぎ補助金のような公的支援制度をうまく活用することも、費用面での大きな助けになるでしょう。

ただし、こうした情報を正確に見極め、適切な判断を下すには専門的な知識が必要です。そのため、まずは実績のある専門家に相談することが、M&Aを成功へ導く近道です。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- M&Aの仲介手数料にはどのような種類がありますか?

- 相談料、着手金、中間金、成功報酬、デューデリジェンス費用、リテイナーフィーの6種類があります。

- M&Aの成功報酬はどのように計算されますか?また、M&A仲介の最低手数料はいくら?

- M&A仲介の最低手数料は、M&A仲介会社によって異なります。一般的な成功報酬はレーマン方式によって算出されますが、M&A規模が小さい場合は算出される報酬額が安価となり、採算が取れない可能性があります。そこで、各仲介会社は相場として500~2,500万円程度の幅で最低報酬を設定しています。

- M&Aの手数料の抑え方は?

- M&Aの手数料を抑えるために大切なのは、各手数料の費用相場を理解し、複数のM&A仲介会社に見積を依頼することです。ただし、手数料が安くてもM&Aが不成立に終わってしまっては意味が無いため、業種や地域、実績なども総合的にみて検討することが重要です。

- デューデリジェンス費用は誰が負担しますか?

- 通常、買い手企業が負担します。規模や依頼内容により費用は数十万〜数百万円となります。

- M&Aの手数料に活用できる補助金はある?

- M&A実施に関しては事業承継・引継ぎ補助金が用意されています。専門家活用事業、経営革新事業、廃業・再チャレンジ事業の3種類があり、このうち、専門家活用事業がM&A仲介業者や専門家へ支払う手数料に活用可能です。