地域に欠かせない小規模病院が

地域医療を守り続けるためのM&Aという決断

岡山県井原市、広島県との境にある医療法人社団菅病院は、透析治療や救急医療の受け入れを行い、地域になくてはならない病院として、1970年の創設以来診療を続けてきた。地域住民からの信頼は厚く、現在は一般病棟32床、介護医療院27床で地域密着型の運営を行う。

10年前に前院長より事業を承継したばかりの若き院長は、人材確保が厳しさを増すなかで地域医療を守り続けるために、医療法人グループへの参画を決断した。後継者不在が将来の懸案となる前に決断を行った背景と、今後の展望についてお話を伺った。

-

譲渡法人

- 会社名

- 医療法人社団 菅病院

- 所在地

- 岡山県井原市

- 事業内容

- 病院(透析医療、内科など)、介護医療院の運営

- 従業員数

- 108名

- M&Aの検討理由

- 後継者不在、医療人材の獲得のため

-

譲受法人

- 会社名

- 一般財団法人SAITO MEDICAL GROUP

- 所在地

- 東京都千代田区

- 事業内容

- グループの全国のクリニック、病院の運営

- 従業員数

- 1,800名

- M&Aの検討理由

- 地域医療を継続し永続発展を目指すこと、グループ病院等との経営運営面、学術技術的交流の連携・協働が期待できること等ビジョンが一致したため

「顔の見える」病院として地域に安心を提供してきた

菅病院の沿革を教えていただけますか。

初代理事長である菅嘉彦先生が、菅病院を開院したのは1970年(昭和45年)です。菅病院のある井原市は、岡山県の西端にあり広島県と接しています。

全国各地の過疎化が進む地域と同様に高齢化率が上昇しているため、医療・介護サービスの需要は増大し続けています。この地域では数少ない入院の受け入れも行う透析施設として、当院は患者さんにとって重要な役割を担ってきました。また透析だけでなく、急性期医療を提供しながらも、できるだけご自宅に帰れるような診療を行っています。

2年前には病床の一部を介護医療院に転換し、一般病棟とあわせて合計59床の運営を行っています。病院としては小規模ながら、西は福山、東は岡山や倉敷といった主要都市にある大病院と密に連携を行い、患者さんの安心や健康が守られるように努めてきました。

なぜ菅病院で勤務するようになったのか、溝口様の経歴も教えてください。

私は高知医科大学(現 高知大学医学部)を卒業後、循環器内科を専門とし、循環器専門医の資格を取得しました。岡山大学病院や福山循環器病院、岡山医療センターといった、いわゆる「最後の砦」と言われるような救急医療機関で、心臓のカテーテル治療などに携わってきました。肺動脈疾患の治療についての論文は、世界的にも注目される雑誌に掲載されたこともあります。

菅病院へ来たのは、創設者であり初代理事長の菅先生が若手医師の応援を求めたことがきっかけです。年齢的な問題から、当直の回数を減らしたいとお考えになり、岡山大学に相談を持ちかけたと聞いています。

医局長が人選した結果、経験値や年齢から考慮して私が適任だったのでしょう。ただし、当初は週に一回だけの約束で、岡山市から車で1時間くらいかけて通い、病院で寝泊まりしていただけです。本来の勤務先以外の病院を手伝うアルバイトは、医師にはよくある話なので、その頃から特別な思い入れがあったわけではありません。

菅病院に骨を埋めようと決意したのは、なぜだったのでしょうか。

直接的には、理事長と院長を兼任していた菅先生から「後を継いでほしい」と依頼していただいたことが大きかったです。菅先生には子どもがなく、後継者の決まっていない状態がずっと不安だったのでしょう。私は血縁や地縁があったわけではないので、もはや巡りあわせだったとしか言いようがありません。その時、菅先生はがんを患っており、残りの時間も限られていました。私はその依頼に応える形で大学病院を辞して、常勤医としてここで勤務することを決めたのです。

私は40代前半まで、カテーテル治療のスペシャリストとして研鑽を積んできたので、今後もその道を究めたいと考える気持ちもありました。しかし、大病院の環境に何か物足りなさを感じていたのも事実です。当時は、患者さん一人ひとりと向き合う時間は少なく、患者さんではなく「病気を診る」状態が続いていました。

極端にいえば、患者さんの名前は覚えていなくても、心臓の画像や検査結果の数値を見れば誰か特定できるような状態でした。しかし、私が医師を志した時点で描いていた姿は逆です。本来ならもっと患者さんに向き合った医療をしたいと考えていたので、初心に戻るなら、菅病院は地域密着型の理想的な環境ともいえました。

タイミングとしても、学位を取得したことを区切りに、今後のキャリアを考える転換期でした。専門医としてキャリアを突き詰める道のほかに、年齢的には個人開業を選択する医師もいます。仮に私が自分で医院を開業したら、患者さん集めもゼロから取り組まなくてはなりませんし、最低限のスタッフもそろえる必要があります。もちろん、金銭的なリスクも生じるでしょう。

一方で、菅病院は既に多くの患者さんから頼られていて、顔なじみのスタッフが支えてくれる環境です。一人の医師として病院の経営に挑戦する機会は、なかなか与えられるものではありません。「お世話になった菅先生のためにも」という思いもあって、最終的に決断しました。

職員や地域住民のみなさんにとっても、心強かったのではないでしょうか。

菅先生がご高齢だったことから、特に職員の間では、病院の将来について少なからず憂いを感じていた者はいたはずです。私はよそ者ではあるものの、定期的に診療を手伝っていたことから、職員にとって素性のわからない存在ではありませんでした。こうした背景から、後継者として歓迎してもらえたように思います。

結果的に私が常勤医となってから半年ほどで、菅先生は逝去されました。あのとき先生が亡くなる前に事業の承継を決断したから、それまでどおり透析医療や介護サービスの提供を滞りなく存続できたのでしょう。しかも、経験豊富な職員たちが支えてくれました。

透析室には勤続20年以上のベテラン看護師や臨床工学技士がいて、質の高い透析医療を提供しています。小さな病院ながらも、リハビリテーションを行う理学療法士、在宅ケアマネジャー、さらに管理栄養士など多様な職種のスタッフが在籍しているのも財産です。皆で一丸となって、患者さんやそのご家族が安心できる環境の確保に努めています。

一致団結してコロナ禍に立ち向かった結果、浮き彫りになった課題

目標とされていた「患者さんを診る」は実践できましたか。

以前から地域密着を掲げてきましたが、私の着任以降はさらに、患者さんとの距離が近づくように心がけてきました。とにかく患者さんを第一に、中心に医療を提供してきたつもりです。患者さんから「優しい先生」だと言ってもらえるのは、日頃からコミュニケーションを大切にしてきた成果ではないかと、密かに誇りとしています。

地域にはお年寄りが多く、慢性疾患を抱えている方も大勢いらっしゃいます。病状が安定しているときは、ただ言葉で「大丈夫ですよ」と伝えるだけでなく、手を握ったり、肩に触れたりすることで、患者さんたちが安心してくれるのがわかります。

顔と名前が一致する患者さんの数も、以前とは比べものになりません。患者さんと笑顔で話せる関係性は、それまで都会の大病院では味わったことのない醍醐味でした。また、地域医療を守るという使命感が強いスタッフが多く、より良い病院にしようとさまざまな取り組みを行ってこられたのは、菅先生が創り上げてきた風土のおかげだと感謝しています。

経営基盤を強化するために、さまざまな新しい取り組みも行われましたね。

透析医療は従来から地域のニーズが高く、経営的にも安定した基盤でした。加えて介護分野にも力を入れ、介護療養型医療施設(現在は介護医療院に転換)や通所リハビリテーションのほか、在宅ケアセンターも行うようにしました。高齢者人口の増加に伴って、医療だけでなく介護サービスの満足度も高めたいと取り組んできた次第です。

しかし、事業を拡大するほどに、経営と診療を両立する難しさも感じるようになりました。医師は診療のプロフェッショナルですが、経営に関しては不慣れなものです。私も菅病院に来るまでは、まったく経験の無い状態でした。

頼れる事務部門のスタッフもいましたが、最終的な決定や責任は、経営者である私のところへ来ます。マネジメントや経営の仕事が増えれば増えるほど、せっかく縮めてきた患者さんとの心理的な距離が、また元どおりに戻ってしまう感覚もありました。

病院の経営にはコロナ禍の影響もあったのでしょうか。

多くの病院も同じ状況だったと思いますが、私たちにとってもまさに総力戦の日々でした。感染対策の徹底はもちろん、患者さんやご家族への説明、勤怠管理など、スタッフが一丸となって新型コロナウイルス感染症に対応してくれています。現在とは異なり、コロナ患者が出た医療機関に批判が集中していた時期だったので、細心の注意を払いました。

それにも関わらず2022年の夏に、初めて院内でクラスター感染が起こってしまったのです。患者さんからスタッフに感染が広がり、瞬く間に10人以上のスタッフが出勤できなくなりました。菅病院の規模で10名のスタッフが欠けたら、もはや人員補充ではしのげません。

大きな病院なら、一つの病棟を一時閉鎖すれば済むかもしれませんが、私たちは病院全体を閉めるレベルになってしまいます。このとき初めて、今後もこのまま病院を維持できるのか真の不安を感じました。人員は有限であり、地方は特に医療人材の不足が顕著です。私は罹患しませんでしたが、もし唯一の常勤医である私自身が倒れていたら、診療はすぐに立ち行かなくなったでしょう。

この頃から「小さな医療機関が単独で経営して生き残っていくのは、ますます難しい時代になる」と考えるようになりました。まだ50代前半で、すぐに後継者が必要だったわけではありませんが、これから年月が経てば経つほど、人選は難航するかもしれません。さらに、長年経営を支えてくれた相談役が定年を迎えるタイミングだったため、病院が一つの節目を迎えていたのも確かです。

M&Aキャピタルパートナーズと出会ったきっかけを教えてください。

(M&Aキャピタルパートナーズの)林さんから手紙を頂いたことがきっかけだったと思います。毎日のようにさまざまな会社から「M&Aに興味はあるか」とメールや手紙が届いていましたが、正直にいえば、当初はそこまで前向きに検討するつもりはありませんでした。ただ、私に後継者がいないのは事実なので、将来のあらゆる可能性を考えると、病院の資産価値を試算してくれるというオファーは悪くないと思いました。

何社か候補はあったものの、M&AキャピタルパートナーズはCMの影響で会社名を存じ上げていましたし、業界でも大手だと伺っていたので、一度話を聞いてみることにしたのです。ただし、コロナ禍の最中だったので、オンラインでの顔合わせとなりました。

初回面談での印象はいかがでしたか。

私の話を丁寧に聞いてくれたという印象が残っています。こちらは、まだ真剣に事業承継を検討する前の段階でした。それにも関わらず、人材確保の困難さや常勤医一人が続いている状況など、菅病院の課題について真摯に耳を傾けてくれました。

今振り返ってみれば「話だけ聞いてみよう」と、軽い気持ちで臨んだ初回面談が、最終的な決断につながる第一歩だったことは間違いないと思います。

特に印象的だったのは、溝口先生が患者さんやスタッフの皆さまに対して「この病院がしっかり支えなくてはならない」と、強い思いをお持ちであることでした。「地域医療を守りたい」という使命感も伝わってきたほどです。

この時点で事業承継に積極的でないとしても、病院の将来を真剣に考えている溝口先生の姿を拝見して、私たちがなんらかの形でお力になりたいと思いました。

話を聞いてもらううちに、この地域の医療を守り続けることが私たちの使命であり、今後も永く病院が存続できるような最善の方法を、あらゆる選択肢のなかから考える必要があると思うようになりました。

創業者である菅先生から受け取ったバトンを次にどう渡すのかは、私だけの問題ではありません。患者さんや地域に暮らす人々、職員やその家族にも影響する話です。私の立場はどうなっても構わないので、今後もこの病院と地域を大切にしてくれるパートナーを探したいと思いました。

病床数が多くなくても菅病院のように堅実な経営を続け、なおかつ地域住民からも信頼されている病院を魅力的だと思う組織は決して少なくありません。ただし、溝口先生から「お金よりも地域医療の継続・発展を優先したい」という真摯な思いを伺っていたので、その軸で譲受側の候補探しに取り組みました。

医療法人や異業種の事業会社、投資ファンドなどを含めてリストアップしたのは1,400社にもおよびます。そこから絞り込んで、最終的にご提案してトップ面談に進んだのは3社です。その一つに、一般財団法人SAITO MEDICAL GROUPが含まれていました。

両者の強みと思惑が一致するパートナーシップが実現

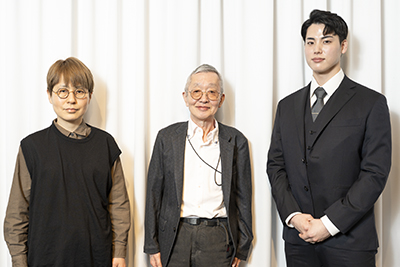

ここからは、譲受側の一般財団法人SAITO MEDICAL GROUP 代表の齋藤 浩記様、統括局企画広報本部長の祭主 博史様にも加わっていただき、お話を伺います。一般財団法人SAITO MEDICAL GROUPの事業紹介をお願いします。

私たちSAITO MEDICAL GROUPでは「向き合うのは、あなたの人生」というビジョンのもと、北海道から九州まで、全国的に医療・介護・福祉事業を展開中です。単に医療や介護サービスを提供するだけでなく、医療を社会資源として解釈し、それを起点とした新たな社会モデルの構築、いわば国づくりの一環を担っていると考えています。

医療機関の収益といえば診療報酬制度が思い浮かびますが、私たちは診療報酬をはじめとした公的資金に頼らない、新たな財政基盤の確立を目指しています。

具体的には、たとえば医療経営における原価すなわち支出にあたる医療機器、薬剤、医療材料、食材などを提供する事業、或いは、もっと大きな支出となる病院の建設設備外構工事を行う事業、さらには資金調達を自ら行うことも踏まえた金融・不動産を扱う事業、と、それら全てを内製化するのです。そして、医療側からは全体として支出を減らし、一方で、その別会社の利益はその事業の継続のためだけでなく医療事業のために活かすのです。要するに医療事業に関わる全ての事業を自給自足するという構想です。現在その実現に向けて1ヶ月を1年という意識で取り組んでいます。

障がい者の就労支援も将来はそれら別事業に関わっていくことを念頭におきながら積極的に行っており、地域産業と地域社会との関わりを増やしながら新たな展開を創出しています。加えて、奨学金制度も設けており、医療人材の育成を支援し、志と情熱のある人がどんな境遇であっても確かな医療人材となっていけるような制度になっています。

グループとしては規模の拡大が目的ではありません。これまでの制度や歴史も大切にしながら、世界一とも評価されている日本の皆保険制度の発展系というような新たな事業モデルを構築しその魅力を発信することなのです。一法人や一地域ではその影響力は持ち得ません。日本全国のモデルとなり得る規模感としては、理想は各都道府県に一つ以上ではありますが、そこまでは時間がかかりすぎるため各厚生局管内に最低一つずつの拠点を有すること、及び、最低でもグループとして認知されるであろう連結での収益100億以上と開設病床数1000床以上を有することと考えています。数字のところは既に超えているため、残るは拠点を近畿厚生局管内に有することだけとなっています。そこまでいったらギアチェンジをするつもりで、ステージがさらに大きく変わっていくでしょう。

現在は既に約20法人がグループに加わり、各地で地域医療に取り組んでいます。今後、例えば南海トラフの大地震や首都圏直下の大地震が起きた際には、まさに太平洋ベルト地帯大震災という国難が発生するわけで、各地域の往来が困難になることを想定すると、水と食料とエネルギーは当然のこととして、事業そのものを自給自足するシステムを構築することが非常に重要です。単に医療だけやっていれば良いということではなく、平時も有事も地域産業・地域社会と共存共栄して永続発展していく形をつくる必要があると考え、それを成就することを固く決意しています。

譲受にあたってパートナーを選ぶ基準はありますか。

壮大な将来構想を持つ私たちとしては、規模の大きさや病床数、診療科目、地域などは重視していません。どのような僻地と呼ばれる地域であっても構いません。最も重要なのは、ビジョンの一致です。私たちと同じ方向、つまり「患者さんのために」という理念を本気で共有できるか、それはすなわち地域社会のインフラとしての使命感にも通じるのですが、それがまず最大の判断基準です。

また、私たちの構想である病院の費用部分を別事業化し、その利益を活かして医療の新たな収益源として展開していく流れ、すなわち事業も含めた自給自足にも賛同してもらいたいと思っています。先ほどお話したような最終的に成し遂げたい将来構想に共鳴・共感していただけるかは、その組織のリーダーと直接話せばすぐにわかります。

そしてもう一つは、財務状況です。本当は、赤字体質で財務が厳しい病院であっても、自前の財源を回して助けたいのです。しかし今の今は、新たな事業モデルの構築を急いでいる途上のため、グループが十分な力を蓄えるまでは、法的整理や私的整理という手法を念頭に置くなど特別なケース以外は積極的には取り組みません。そうはいっても最終的には案件次第であり、こうしたファイナンスの部分は、その分野の知識経験が深い祭主が先ず確認し、内容によっては更にグループ内の主要メンバーや各専門家と協議して決めます。

私は金融業界出身で、過去に病院の再生にも関わった経験があります。2年半前にグループへ加わった直後は、譲り受けた病院の事務長として勤務していましたが、現在はほぼ専属で、こうしたM&Aのお話があるときに法人を代表して各地の病院へと赴いています。短期間で多くの法人のM&Aに携わってきました。

先ほど齋藤も話していたように、ビジョンが一致するか、病院としての風土や文化、それから財務状況を確認します。代表である齋藤の主張、すなわちグループが目指すところは終始一貫ぶれていませんので、全国を飛び回るハードな仕事ですが、仲間を増やすという意味でとてもやりがいを感じています。

実際にお会いしたときの第一印象をお聞かせください。

溝口先生と実際にお会いしたときは、ひとめで優秀な方だと感じました。それは医師としての実績があるだけでなく、先代の理事長から後継者と見込まれて経営を託された方だからです。しかも経営と診療を両立して、病院を今日まで守ってこられたわけです。率直に素晴らしいと思いました。

こうして菅病院に来るたびに、明るい病院だと感じます。これはスタッフの挨拶する姿や、仕事中の表情を見ればわかります。院内の雰囲気というのは、一朝一夕で創り上げられるものではありません。溝口先生が医療に取り組んできた真摯な姿の賜物でしょう。

私自身というよりは、先代の菅先生の貢献が大きかったと思いますが、ありがたいお言葉です。失礼ながらM&Aキャピタルパートナーズから紹介を受けるまで、SAITO MEDICAL GROUPの名前を存じ上げませんでした。勢いがあって次々にM&Aを成立させていると伺ったときは、少し警戒する気持ちもあったと記憶しています。

しかし齋藤先生から、これまで耳にしたことのないような、社会を変えるほど壮大な理念と目標をお聞きして驚愕するとともに、構想を一緒に実現する一員になりたいと思いました。これまで自分なりに一生懸命この病院を守ってきたつもりですが、どこかで土台固めばかりに気をとられて、より発展させるところまで至らなかった歯痒さも感じていました。当時はコロナ禍をはじめ、資金的な問題も存在していたのが実状です。

それでも齋藤先生は「絶対に理想を現実化する」という決意のもと、グループの発展も推進してこられました。さらに30年、いや40年先の日本を見据えていらっしゃるので、初めてお会いしたときから「これは敵わない」と感じています。喩えるなら、一目惚れに近い感覚だったと思います。

率直に申し上げると、私には不安な思いもありました。さまざまな方とお話をしていると、齋藤の話に「ついていけない」と反応される方もいらっしゃるからです。常識を打破する革新的なビジョンを掲げているので、理解できない方がいるのも無理はありません。

しかし後日、林さんにお尋ねすると、溝口先生がとても共感してくださっていたと知り、安心しました。

成約までスムーズに話が進んだのでしょうか。

溝口先生と私が同じ歳であったことも、ご縁を感じました。譲渡側の理事長や院長は大先輩であることがほとんどで、このようなケースは初めてです。初回面談から実際の契約締結まで、これほどスムーズに行ったのは、あまり例がなかったと記憶しています。

私がこだわりたかったのは、今後の菅病院が健全な形で存続でき、さらに発展していくことです。M&Aまでは聞こえの良いことを言っても、実態が違ってしまえば、職員や地域住民が望む形にはなりません。齋藤代表のプランは絵空事ではなく、実行力を伴った力強さを感じました。事実、昨今の人材不足で採用難が続いているにも関わらず、理念に惹かれた医師や看護師らが続々とグループへ入職している話を伺い、魅力的だと思いました。

私たちのグループを全国へネットワーク化していくために、中国地方は特に重視しているエリアでした。比較的自然災害が少ない地域とされ、緊急時にも拠点として機能する可能性がある点も魅力です。さらに経営状況も良好な菅病院を、ぜひグループに迎え入れたいと準備を進めました。それには、さまざまな経営資料の作成が必要でしたが、書類準備は林さんに随分サポートしていただきました。とても感謝しています。

病院の情報セキュリティの都合から、膨大な過去のデータをExcelファイルではなく、紙ベースで提出いただくことが多かったのですが、それらを迅速にまとめました。地道な手作業であり、決してミスがあってはならない書類です。医療機関ならではの書式、診療報酬に関わるデータについてもスムーズにとりまとめられたのは、我々が過去に手がけてきた、医療機関のM&Aの経験を活かせたからではないかと思います。

いつもレスポンスが早いことには感心していました。私にとってM&Aは初めての経験で、わからないことや不安になることも多々あります。夜間や週末にメールで質問を送ると、すぐに回答が得られる安心感は、何事にも代えがたいものでした。

真の地域医療を守り続け安全安心な社会を創る

病院の職員の前で新体制について説明する機会を作られましたね。

理事長が交代する旨や、溝口先生がこれまでどおり院長として診療の先頭に立つことは、既に文書で説明していました。しかし、やはり直接顔を見ながら、私がどのような考えを持っているか、職員の皆さまに知っていただく機会を作ることが重要です。事業を承継した他の病院でも、こうした顔合わせの機会を必ず作ってきました。

「皆さんがやることは、これまでと何ら変わらない。今後は、各地の病院との人事交流やノウハウの共有などを通じて、より良い医療の提供を追及していただきたい」と、お伝えしました。

齋藤理事長の言葉を直接聞いて「ワクワクした」という感想を抱いた職員もいました。私が一度お会いしただけでビジョンに心動かされたように、新体制への期待が高まったと思います。私自身は久々に診療だけに専念できるようになり、張り切っているところです。職員の良いところを引き出し、菅病院の強みをより伸ばしていきたいと思います。

菅病院はこれまでも良好な経営をされてきましたが、グループの知見を活かすことで収益改善の余地があると考えています。診療報酬の加算算定のほか、地域包括ケア病棟への再編にも取り組みます。以前から議論の俎上に載せていたものの、看護基準の調整や人員配置の問題などから実現していませんでした。グループには、既に他の病院で地域包括ケア病棟への再編実績があるので、状況に合わせた形で導入を進めていきたいと考えています。

また、人材採用や育成の面でも新しい取り組みを考えています。例えば、病院の魅力をより効果的に発信することで、優秀な人材の確保につなげたいです。ホームページのリニューアルや職員の顔が見える情報発信、各部署のビジョンの明確化などを計画しています。

こうした取り組みによって、菅病院の文化や伝統を尊重しながら、強みをさらに伸ばし、地域医療のモデルケースとなるような病院づくりを目指していきます。

今後、資本業務提携のM&Aを検討される経営者の皆さまに向けたメッセージをお願いします。

譲渡側・譲受側の双方にとって互いのビジョンが一致するか、ここが最も重要だと思います。目先の資金や規模の問題ではなく、いかなる未来を描き、どのような価値を社会に提供したいかという、根本的な部分で共鳴できるパートナーを見つけることが大切です。私たちは今後も、このプロセスに一番のエネルギーを費やすことになるでしょう。

医療はビジネスにとどまらない社会のインフラであり、人々の生活に直結する重要な役割を担っています。そのため、地域社会への貢献や、持続可能な医療システムの構築といった大きな視点を持つことが重要です。

M&Aはゴールではなく、新たなスタートです。異なる組織が合流したあとの文化の融合や新たな価値創造にも、十分な注意を払う必要があります。

M&Aを決断するにあたって、自分たちが大切にしてきた理念や価値観を継承してもらえるか、そのうえで発展できる可能性があるかを重視してきました。

スタッフに混乱や不安が広がるのを避けるため、院内に情報を共有せずに話を進めましたが、締結後はスタッフへ丁寧に説明し、ポジティブな改革であることを強調しました。組織の大きな転換点であるM&Aを、リーダー自らが「新たな成長の機会」としてとらえて率先することがポイントだと感じています。

医療機関に限らず、M&Aは実務的にもさまざまな手続きが必要で、準備する書類も膨大な数になります。こうした地道な業務をストレスなく進めるには、知識と経験が豊富な仲介会社を選ぶことも指摘しておきたいです。

今後も私たちは、M&Aがグループを発展させる有力な選択肢のひとつになるととらえているので、M&Aキャピタルパートナーズのサポートには大いに期待しています。

M&Aキャピタルパートナーズの医療・介護分野での仲介実績は100件を超えています。さらに、医療機関や介護事業者のM&Aニーズが増加していることを背景に「ヘルスケアプロフェッショナルチーム」を設立して、病院・クリニックのほか、介護事業者や調剤薬局のM&Aを専門的に支援しています。

今回のように、価値観を共鳴しあえる両社を仲介できたことはとても光栄です。全国各地で後継者不在にお悩みの経営者様や、資本と経営を分離したいと考える皆さまの支援を継続できたらと思います。

文:蒲原 雄介 写真:太田 裕子 取材日:2024/9/10

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。