世界に誇る眼鏡産地で結実した匠の技を

未来に残すM&Aの決断

日本の眼鏡フレーム生産の95%以上を占める福井県鯖江市は、世界的にも有数の眼鏡産地として知られる。高度な技術を持つ製造業者が集積する中、特にチタンフレームなどの希少なメッキ技術を有する有限会社ハンズが、製造から販売までを手がけるJapan Eyewear Holdings株式会社の完全子会社となった。

高い技術力を持ちながら後継者不在に悩んでいた企業と、産地全体の技術力を守り高めたいと考える企業の出会いは、「眼鏡王国」鯖江において重要な意味を持つ。今回のM&A決断の経緯と背景を両社の代表にお聞きした。

-

譲渡企業

- 会社名

- 有限会社ハンズ

- 所在地

- 福井県鯖江市

- 設立

- 2001年

- 事業内容

- 眼鏡枠を中心とした

金属製品の表面処理(メッキ)加工

- 資本金

- 300万円

- M&Aの検討理由

- 後継者不在のため

-

譲受企業

- 会社名

- Japan Eyewear Holdings株式会社

- 所在地

- 福井県鯖江市

- 設立

- 2019年

- 事業内容

- 『金子眼鏡』や『999.9』等の自社ブランドを持ち、企画から生産までの一貫体制を強みとする眼鏡メーカー

- 資本金

- ―

- M&Aの検討理由

- 表面処理技術の内製化、

一貫生産体制強化のため

化学の道から眼鏡づくりに欠かせないメッキ技術の匠となる

まずはご自身の経歴と創業までの経緯をお聞かせいただけますか。

私は大学で化学を専攻していたのですが、就職する時期は折しもオイルショックの真っただ中で、化学系の企業は軒並み採用を控えていた時代です。トイレットペーパーが一斉に店頭から姿を消したあの混乱の時代、私も、私の同級生もほとんどが化学関係の企業には就職できませんでした。結局、地元・鯖江にある石山眼鏡というメーカーに入社することになりました。すでに何十年と産地としての歴史は積み重ねていたものの、まだ眼鏡づくりは下に見られていた時代だったように思います。

しかし社長はとても先進的な人で、従来の職人のカンに頼った製法ではなく、科学的な根拠に基づいた理工学的なメーカーへ進化したいと考えていました。大卒人材の採用にも積極的に乗り出し、そんな折に私も入社したというわけです。他の技術者とともにチームを作って研究に取り組むことで、他社からも羨ましがられるほど技術力は高まっていきました。

そこでメッキ技術を研究するようになったのですね。

入社後、私はシチズン時計の研究部門で1年間、メッキの基礎から学ぶ機会をいただきました。その後、会社に戻ってメッキ部門の立ち上げに携わったというわけです。大学で研究してきたことと直接的な関係はないのですが、私はもとから実験が大好きで化学を志した人間です。日々、試行錯誤を重ねながらよりよいメッキ液を作り出すという研究生活は性に合っていたように思います。

単純な技術に見えるかもしれませんが、メッキというのは奥が深いのです。特に眼鏡フレームに使われるメッキは、薄く軽い金属に対して均一に付着させながら、しなやかさを保ち、汗や摩擦に耐えるようにしなければなりません。このさじ加減の難しさが魅力でもあります。特にチタンフレームへのメッキは挑戦しがいがありました。チタンは軽くて強いために眼鏡のフレームとして重宝されていますが、メッキという点では取り扱いがとても難しい素材です。

しかし、私たちが施したメッキは、フレームを折り曲げてもまったく問題がありません。「厚化粧は割れやすい」という比喩があるように、本来は硬いメッキを厚く塗ると曲げた時に割れてしまいますが、このメッキは割れません。理論を突き詰めて、なおかつ研究を重ねて、成果が出た時の喜びは、言葉では言い表しがたいものがあります。

橋本様が独立を決意したきっかけを教えてください。

勤めていた石山眼鏡の経営が立ち行かなくなり、その後は技術を買われて別の会社でも7年ほど同様にメッキにこだわり続けていましたが、その会社が中国に進出することになり、私は日本に残る決断をしました。90年代後半は、鯖江のメーカーがこぞって中国に製造拠点を作ろうとしていた時期で、もし私も中国へ移っていたら本気でのめり込んでいたのかもしれません。

しかし鯖江で仕事をし続けたいと思い、2003年に自らの手で現在のハンズを立ち上げました。当初は3人で始めた小さな会社ですが、工場の設備の多くは居抜きで買い取って事業を始めることができました。現在使っているメッキ液は、この創業時から使い続けているものもあります。私は、メッキ液をつぎ足し、つぎ足して使ってきました。焼き鳥屋さんの秘伝のタレを思い浮かべると、分かりやすいのではないでしょうか。もちろん、古ければいいというものではなく、常に成分をチェックし、足りないものを補充し、適切な状態を保つ必要があります。実はこの管理がとても難しいのです。金属の含有量は測定できますが、添加剤など測れないものもあるので、テストピースで実際にメッキして確認することもあります。

メッキの改良を重ね続けたのは、なぜだったのでしょうか。

かつてチタンが誕生したときに私たちメッキ屋が苦労したように、技術は日々進化しています。新しい素材が出てくれば、また新たな処理方法を研究しなければなりません。家族には迷惑をかけたものですが、土日も工場に来て実験していたほどです。ただこのように研究を重ねるうちに少しずつ自分の中で経験値が積み上がっていき、今では試験を行わなくても、予測がかなり当たるようになりました。この細かな改良を重ねる過程と、きれいに仕上がった製品を見た時の達成感が、私をここまで突き動かしてきたのだと思います。自分がメッキした製品が年月を経てもなおきちんと使われているのを見ると、本当に嬉しいものです。

積み重ねた自信と高まる評価。そして後継者不在という現実

ハンズの技術に対する評価は着実に高まっていたとお考えでしょうか。

手前味噌ですが、技術に対する評価は間違いなく高まっていったと思います。特にチタンフレームのメッキ技術には自信がありましたので、取引先のメーカーから他社がメッキを施したフレームが持ち込まれて「現在のメッキを剥がして、元のチタンの状態にしてほしい」などと依頼を受けることもありました。こうした過程では、必然的に他社のメッキ技術を知ることにもなります。自分たちの技術が業界内でどのレベル、水準にあるかを客観的に確認することにつながりました。

そして、大手メーカーとの取引も徐々に増え、Japan Eyewear Holdings(以下、JEH)を含め鯖江の主要なフレームメーカーからの信頼も得られるようになりました。「ハンズのメッキ技術は速いだけでなく、品質も安定している」と評価していただけるようになり、それは本当に嬉しかったですね。

生産設備を含め、会社規模の拡大という点ではいかがでしょうか。

ビジネスの成長という点では、正直なところ課題がありました。技術を磨くことに注力してきた自負はありますが、一方で工場のキャパシティがネックとなっていました。立ち上げた当初、私が一人で管理できる範囲に設備をコンパクトにまとめたことは、結果的には成長を阻害する要因となってしまいました。

当然、もっと大きな設備投資をすべきか、検討したこともあります。しかし、50代、60代と年齢を重ねるに連れて、融資を受けて設備投資することに躊躇する思いも生まれました。また一時期、体調を崩したこともあって、これ以上の拡大は難しいと考えるようになりました。ビジネスとしての成長には限界を感じていたのは事実です。

体調の問題から後継者をどうするか意識されるようになったのでしょうか。

体調の影響はありました。私自身が60代になり「これからどう会社を続けていくか」「辞める目標をどこに置くか」を真剣に考えるようになりました。会社を継続させるためにはどうすればいいか、色々な人の話を聞きました。

社員たちにも将来この会社をどう運営していけるか考えてもらうために、セミナーを受講してもらい、その後話し合いも重ねましたが、最終的な結論としては、彼らが継ぐのは難しいという結論になりました。メッキ技術を受け継ぐには、後継者に化学の知識がなければ難しいでしょう。さらに株式や土地や建物も含めた資産をどう扱うべきか。自ら借金を背負ってまで、技術を受け継ぎつつ、さらに経営の舵をとれるかと言われると、従業員が二の足を踏むのは無理もなかったと思います。

社内承継が難しいとなると、必然的にM&Aを模索するか、もしくは解散するか、この2つの選択肢に絞られていきました。

M&Aによる承継か、解散か。一時は最悪のケースも想定

解散というのは本意ではなかったのではありませんか。

引受先が見つからないままなら解散せざるを得ません。実際に1年前は、どのように解散させるかの道筋も考えていました。ただ従業員のことを考えれば、会社を存続させたいのは当然です。自分が長年かけて築き上げたメッキ技術を、残したいという思いも当然ありました。

M&Aキャピタルパートナーズと出会った経緯についてもお聞かせください。

M&Aキャピタルパートナーズの石川さんが真っ先に会いに来てくれたというのが大きかったです。多数のM&A仲介会社からは連日山のように手紙が届いていました。ハンズが事業を継続していくには専門家の助けが必要だろうと、いくつかの会社に連絡を取った際、石川さんのアクションが最も早かったです。

石川さんからは株式の評価など、初歩的なサポートやアドバイスをもらいましたが、話しているうちに「この鯖江という土地や、眼鏡という特殊な産業のことをよく知っている人がいいだろう。それは例えば地元の金融機関ではないか」とも考えました。業界というのは特有の人間関係や商習慣があるものです。いくらM&Aの仲介専門会社とは言っても、都会から来た人にはこうした特殊な事情を理解するのは難しいと感じていました。

一度は取引のある銀行を経由してファンドを紹介してもらい、話を進めたのですが、適切な候補が見つからず、話が進みませんでした。やはり解散を選ぶしかないのかもしれないと肩を落としていたタイミングで、石川さんから再び連絡があり「もう一度話をしましょう」ということになりました。

石川さんから見た、橋本様とお会いした時の印象を教えていただけますか。

一目お会いした時から橋本様の仕事や技術に対する情熱が強く伝わってきました。文字通り目をキラキラさせながら、メッキの説明をしてくださいました。長年をかけてたどり着いたメッキ技術について、話される様子から、事業に対する情熱と誇りを強く感じました。

橋本様のお話からご自身が積み重ねてきた技術と事業に深い愛情をお持ちであり、眼鏡産地の鯖江としても受け継がれるべきなのは明らかでした。ただ、M&Aが成立するには良縁が必要なのは言うまでもありません。それまで思うように話が進まなかったことで、再びご相談いただいた時には「このままでは解散するしかない」という切迫感も感じました。橋本様にとっては、単なるビジネス上の判断ではなく、ご自身の人生をかけて築き上げてきた技術と会社の存続がかかった重大な決断だったと思います。

そんな私を励ましてくれたのが石川さんだったのです。初期に、石川さんが私に言ってくれた言葉は「従業員がいる限り、この会社を守りましょう」というものでした。彼らのためにも継承を目指したほうがいいのではないでしょうか、と。その通りだと共感した私が、必ずやM&Aを実現させたいと強く思えるようになったのです。

当時のことを覚えてくださっていて、光栄です。私自身もそう申し上げた以上、なんとかお相手を見つけなければならないと思ったことはよく覚えています。橋本様が、従業員の皆様を第一に考えているからこそ、真剣に悩まれているのが伝わってきたからです。そこで橋本様のご希望を踏まえ、上場企業並みの信用力があり、なおかつハンズの基軸であるメッキ技術を活かしながらともに成長が見込める企業であることを条件に選定を進めることとしました。

そこで浮かび上がったのが、JEHです。前年にフレームの製造を手がけるタイホウのM&Aを支援した経緯があり、表面処理についても自社で内製化できる体制づくりを目指しているとお聞きしていたのです。

メッキを専門とする企業は、鯖江全体を見渡しても片手で足りる数ほどしかおらず、JEHほどの規模の企業でも、メッキの工程は外注している状況です。希少性の高い技術であるがゆえに、他の眼鏡メーカーも名乗りをあげることは当然予想されましたが、橋本様はある特定の会社の製品だけを取り扱うことを望んではいませんでした。

あるメーカーの中で、メッキだけを担う一部門になってしまっては、技術的な発展はあまり見込めません。できれば、メッキ技術を独立した形で活用し続けてくれる企業が望ましいと期待していました。だから当初、地元の金融機関を頼っていた頃はファンドばかりを念頭に置いていたのです。自社の独立性を保つための方針だったのですが、事業会社を候補から除外していたのは結果的にはM&Aの可能性を自ら遠ざけていたことになります。

しかし、JEHの名前を聞き、さらに私の希望もかなうと知ったときは、「ぜひ実現してほしい」と心から願ったものです。すでに取引実績もあり社内で私たちの技術に対する一定の信頼を得ていたことも、私にとっては安心材料でした。そして、社長である金子さんの人柄も昔からよく知っていたので、これ以上のパートナーはいないと直感しました。

旧知の仲の両者がM&Aへ。理想的な補完関係が生まれた

金子様から事業概要をご説明いただけますでしょうか。

父が1958年に、個人事業で商売を始めました。ちょうど私が生まれた年で、長く両親だけで事業を営んでいました。私は大学の4年間だけ東京で過ごしましたが、家業を継ぐという約束の下で戻りました。

80年代後半に法人化し、少しずつ事業を拡大していきました。私が代表取締役になったのは、1999年です。金子眼鏡というブランドを立ち上げ、展示会に出展しての卸売型ビジネスから直営店ビジネスへと戦略を転換していきました。特に注力したのは、眼鏡と言えば視力矯正の器具でダサいと思われていたものを、「アイウェア」として再定義しファッションアイテムとして位置づけたことです。新たなデザインや色、トレンドを積極的に提案したのもこの頃です。

その後、2015年頃から本格的にIPO(株式公開)を意識し始めました。JEHは、金子眼鏡さらに999.9(フォーナインズ)を傘下に加えた持ち株会社として発足し、ファンドとの資本提携を経て、2023年11月に無事上場を果たすことができました。

今回のハンズとのM&Aについてのねらいをお聞かせください。

現在、JEHはアイウェアのホールディングスカンパニーとしてさらなる成長を目指しています。ハンズとのM&Aも、成長戦略の一環と捉えています。自社でフレームを磨いて仕上げても、最終的なメッキができなければ商品になりません。メッキは眼鏡製造において欠かせない工程です。このメッキ技術を内製化することで、より一層の競争力強化を図ることができると考えています。

それに眼鏡産業は地元・鯖江にとって欠かせない重要な伝統産業ですので、この地域の技術を守り、さらに発展させていくことも私たちの重要な使命だと考えています。つまりビジネスを加速させるだけでなく、地域の産業と雇用を支え続けることも重要な役割です。

お二人が今回のM&Aについて直接お話ししたときのことを振り返っていただけますか。

改めて多くを語る必要はありませんでした。金子眼鏡が鯖江を代表する有名な会社になる前から、金子さんとは面識がありました。何しろ、お互いの子どもが同じ保育園や小学校に通っていましたし、年齢も近かったのです。運動会ではレジャーシートに並んで座っていたことも思い出されます。当時、私はまだ石山眼鏡に勤めていて、金子社長はご自宅で家族経営をされていた頃です。そんな縁もあり、M&Aの話が出たときも、金子さんなら信頼できると思いました。

私たちの年齢も、橋本さんが1歳上と同世代ですし、お会いした時は「こんな時がいよいよ来たか」という感慨はありました。私も上場を目指す前に、事業会社かファンドかでさんざん悩み、結果的にファンドを選んだという経緯があります。せっかく自社で技術やノウハウを蓄積させてきたのだから、特定のメーカーの中でその技術を埋没させたくないという橋本さんの気持ちは痛いほどよくわかるつもりです。

当初はノンネーム(社名を伏せて)でJEH側にお伝えするのがM&Aの通常の流れです。橋本様の承諾を得てからはじめて、ハンズの名前を金子様に開示しましたが、2つ返事で「会いましょう」と言っていただきました。

ハンズのメッキ技術は、JEHのためだけに活かしたいとは考えませんでしたか。

メッキは、極めて限られた企業だけが取り組んできた技術です。だからこそ、JEHのグループに加わったとしても、JEHの製品のメッキだけに特化するなど、まったくもったいないことだと思っていました。

JEHにも製造部門がありますが、自社の店舗で販売する商品のみを日々製造し、外部からの受注はしていません。そうなると、自社がどれほどの製品を作る力があるのか見えづらくなるものなのです。他社と比べて、どこが優れているのかということもわからなくなります。逆に言えば、外部の風を取り込む、血を受け入れる外部との取引の重要性を見直すきっかけにもなっています。

本当にありがたい話です。当然ながら、JEHグループで製造する全商品のメッキを期待されているのですが、現状のままでは製造のキャパシティがまったく足りていません。それには旧来からの取引先を大切にしながらも、設備投資を通じて一層のビジネス拡大を目指すことが重要だと思っています。

それが現状ではベストのロードマップでしょう。JEHと一緒になったことで、ハンズの経営面の不安や資金面での心配は解消されるはずです。だからこそ橋本さんにはまだまだ現場で先頭に立っていただき、技術伝承に集中できる環境で、数年をかけて橋本さんの後継となる新たなリーダーを育てていかなくてはなりません。

強固な経営基盤を土台とした新たなチャレンジの始まり

ご成約までかなり順調にお話しが進んだ印象を受けますが、いかがでしょうか。

両社のビジネス上の関係や評価も良好だったため、通常のM&Aよりもはるかに信頼関係が構築しやすかったことは間違いありません。また、お二人の信頼関係が構築されていたことが何よりも大きかったと思います。

経営者の先輩からは、一般的なM&Aは1~2年要するのが普通だと聞いていましたので、このスピード感には目が回る思いでした。ただこれだけ早期に必要な書類を揃え、手続きを進めることができたのは、M&Aキャピタルパートナーズのサポートがあったからです。本当に感謝しています。

M&Aは、情報が統制された閉ざされた条件下での取引です。やはりまったく知らない会社同士が数回面会して、デューデリジェンスを進めて、譲渡金の金額でも合意するというのはものすごくハードルが高いことだと思います。これが異業種での話し合いだったら、一層時間がかかるか、そもそも無理だったのではないかと思います。。

その点では当初、地場の事情に詳しい人が仲介役にふさわしいと思っていましたが、石川さんは、伝統産業のことをよく勉強し、時には閉鎖的な地域社会に溶け込んで、いい仕事をしてくれたと思います。

お褒めの言葉をいただきありがとうございます。私たちが東京を拠点としているのは事実です。しかし、オーナー様に寄り添う、オーナー様の人生を一緒に考えるという思いは、決して負けないつもりです。

今日は、両社の成約式という記念すべきタイミングでお話しを聞かせていただきました。技術的なシナジーについてはどのようにお考えですか。

メタルの場合、眼鏡の製造には、金型、プレス加工、溶接、磨き、そして最後にメッキという工程を経ます。最後まで外部に依頼していたメッキが、今回のM&Aで内製化できるようになるので、ようやく製造の全工程が1本の糸でつながった感覚を持っています。グループにとっても意義の深い1日となりました。

これからJEHの経営基盤とハンズの技術力が組み合わさることで、より多くのビジネスチャンスが生まれると確信しています。先ほど、技術の継承が重要だと言いましたが、橋本さんからはこれからもメッキの専門家として技術を追求していただきながら、私たちは経営面でのサポートを提供していきたいと考えています。

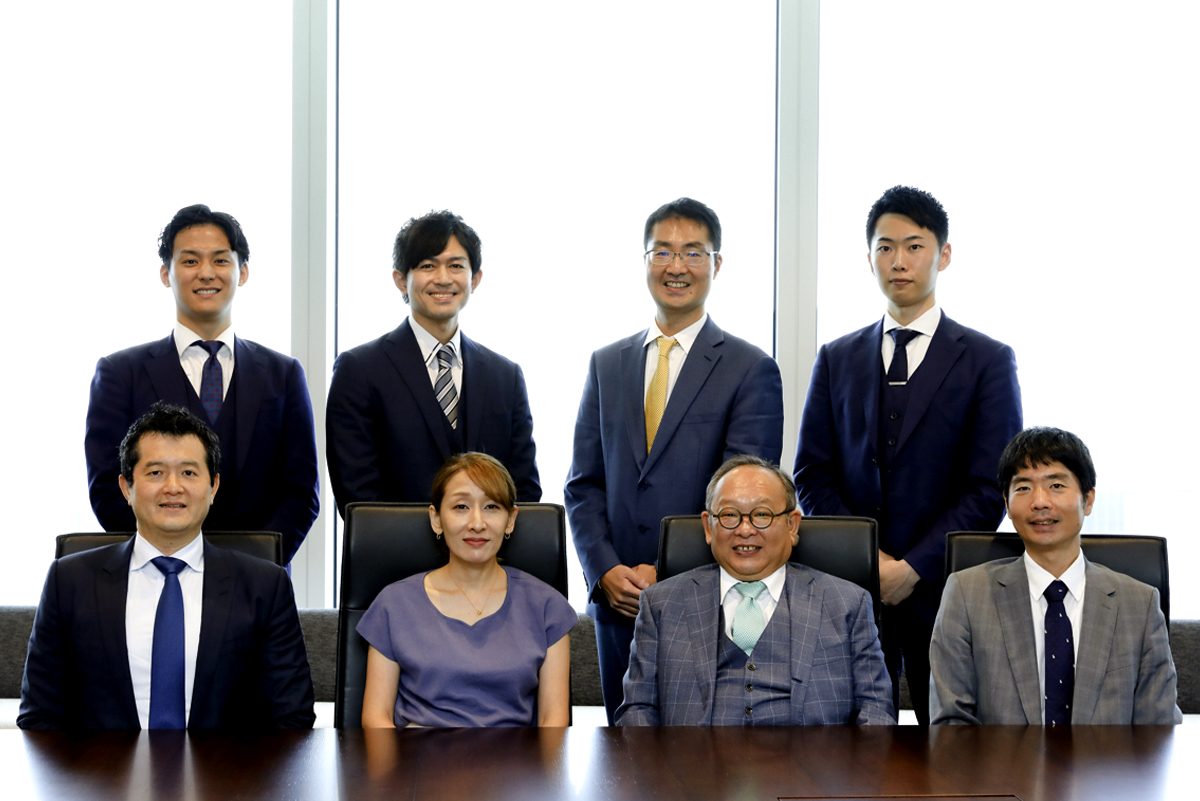

【成約式の様子】

一時は解散も考えたという橋本様にとっては新たなスタートですね。

今回のM&Aが決まって、私の心にも再び火が点いた思いがします。工場の整備や設備の増強に加えて、新しい技術や材料にもチャレンジを続けていきたいと思います。より高級志向のメッキや、ヨーロッパで需要のあるニッケルフリーのメッキなど、まだまだ挑戦したい分野が残されています。

幸い後継者の候補となる人材も社内にいますので、JEHグループの一員になったことで自分の技術をさらに磨きつつ、自分の培ってきたものをすべて伝えていきたいと考えています。

M&Aキャピタルパートナーズの支援についてご評価をお願いできますか。

特に石川さんには本当に熱心なサポートを最後まで継続していただきました。レスポンスが早く、不安や疑問がすぐに解消されるので、ストレスなく話を進めることができました。物腰が柔らかく、対話型の姿勢で接してくれたことにも好感を持ちました。M&Aは交渉事ですから、条件面での歩み寄りが必要なこともあります。そんな時も「石川さんが言うなら間違いないだろう」と思わせるだけの説得力と信頼感がありました。

M&Aキャピタルパートナーズとは過去にも取引があり、信頼できるパートナーだと認識しています。情報を豊富に持っているだけでなく、顧客第一主義で丁寧に仕事をしてくれます。そうした姿勢があるからこそ、これまでの多くの取引実績につながっているのだと感じます。今後の機会にも、お世話になることがあればいいと思います。

最後に、M&Aを検討している経営者の方々へメッセージをお願いいたします。

会社を次の段階に進める際には、必ず悩みや課題が伴います。私の場合は、技術を残しながら従業員が安心して働ける環境を作るために、JEHグループへの参画を選びました。

地方にも良い技術や商品を持っている企業がたくさんありますが、後継者がいないために廃業せざるを得ないところも多いと思います。地方の中堅中小企業にもっとM&Aが浸透してほしい。そうすれば日本の従業員の雇用や技術を守ることに繋がると感じています。

地場産業を守り、発展させていくことは私たちの使命です。技術の継承は単に会社の成長だけでなく、地域全体の産業を支えることにもつながります。もちろん特定の地場産業の話だけではありません。経営者として、次世代に何を残し、どのように託していくかを考える時、M&Aは有効な選択肢の一つになるでしょう。大切なのは、お互いの企業理念やビジョンの親和性を見極めることだと思います。

今回の両社の縁組をご支援させていただき、このようにお喜びいただいていることをまずは嬉しく思っています。鯖江の眼鏡と言えば、世界にも誇る日本の伝統産業の一つです。特に後継者不足によって、伝統の技が伝承されずに途切れてしまうという例はあげればきりがありません。私たちは今後も、オーナー様の意向にあったサポートを続けて、結果として技術や伝統の承継にもつながるように努めていきます。

文:蒲原 雄介 取材日:2025/5/1

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。