親から承継した会社を“従業員が誇れる職場”に。

2代目社長が選択した成長戦略

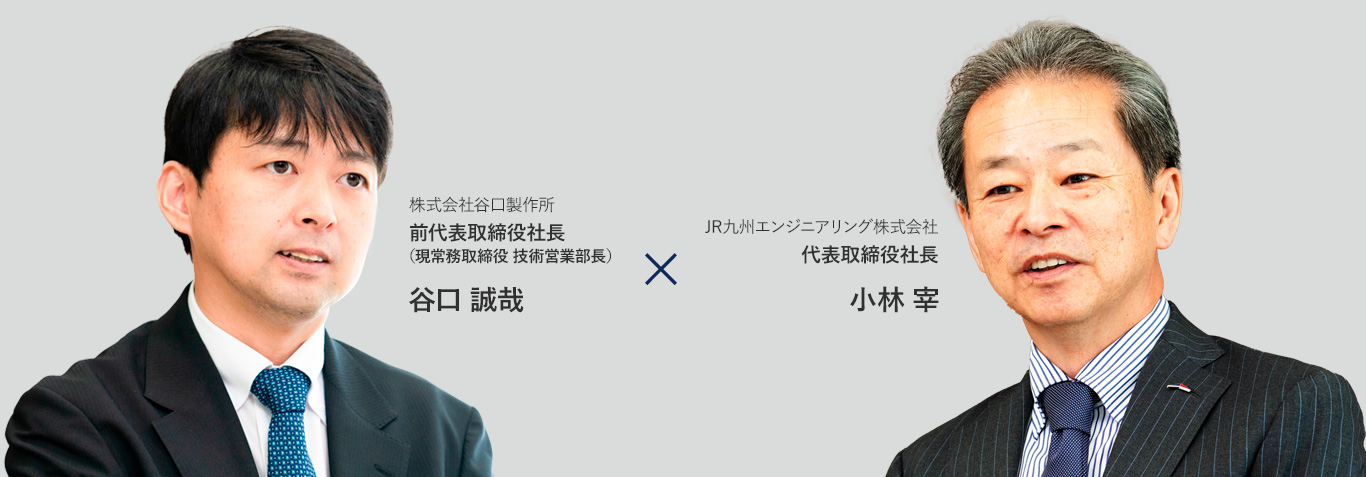

鉄道車両用部品や産業用ロボット用部品、農業機械用部品を中心とした機械部品加工に強みを持つ株式会社谷口製作所。高い技術力を背景に上場企業から地元企業まで、数十社と継続した取引を続ける同社は、2024年、JR九州エンジニアリング株式会社へ株式譲渡によるM&Aを行った。M&Aの経緯と共に描く未来について、株式会社谷口製作所 前代表取締役社長 谷口 誠哉 様、JR九州エンジニアリング株式会社 代表取締役社長 小林 宰 様に伺った。

-

譲渡企業

- 会社名

- 株式会社谷口製作所

(譲渡前の商号は、有限会社谷口製作所) - 所在地

- 兵庫県小野市

- 事業内容

- 各種機械部品製造

- 資本金

- 500万

- 従業員数

- 35名

- M&Aの検討理由

- さらなる成長発展のため

-

譲受企業

- 会社名

- JR九州エンジニアリング株式会社

- 所在地

- 福岡県福岡市

- 事業内容

- 鉄道車両・機械設備の保守・鉄道車両の新製・改造、建設業、製造業

- 資本金

- 1億円

- 従業員数

- 1,312名

- M&Aの検討理由

- 事業の拡大のため

2代目社長として「技術力」「品質」を高めていった

まずは、株式会社谷口製作所の事業内容、および沿革についてご紹介ください。

谷口製作所は、平成元年に私の父が創業した会社です。元々、印刷機械部品の製作からスタートしました。父はモノづくりに対して真摯な人間で、1個20円の商品に対しても一生懸命取り組み、そのひたむきな姿勢で多くのお客様からの信頼を獲得していました。しかし、その後すぐに、メインの取引先からの生産調整が入り、会社存続の危機が訪れます。

その教訓を活かし、さまざまな業種の会社と取引をしようと切り替え、農業機械、運送機械の部品などに挑戦しました。その後、鉄道関係の部品や半導体の業界にも携わるようになり、比較的大きな取引をする機会もいただくようになりました。その当時の私はまだ中学生でしたが、父や母は日をまたいで仕事をすることも多く、休日も仕事をしていたと記憶しています。

そんな姿を見ていたこともあって、高学年になったころにはもう“自分が2代目になる”と覚悟を決めていました。私自身、モノをつくることが好きでしたし、大きな機械が動いてモノがつくられるのを見るにつれ、興味をそそられていました。

また、これはもっと後のことですが、職人肌の父は決して商売が得意だったわけではないので、“私が継がなければ成り立たないのではないか?”という意識も湧いてきました。従業員を雇っている以上、その方々の生活を保障することに対し、“経営者として責任を持たねばならない”という話を子供のころから聞かされていたので、“これ以外に進む道はない”と思っていました。

工業高校を卒業後、すぐに家業に入るつもりだったのですが、先生から「長崎の大学に枠があるからいかないか?」といわれ、両親の勧めもあったことから進学することに。卒業後に岩手にある機械メーカーに修行のために就職し、機械の製造や組み立ての仕事に就きました。ところがその会社の経営が悪化したため、半年後には谷口製作所へ入社することになりました。当時は社員が18名程度の規模で、朝から21~22時まで働くのはあたり前、日をまたぐこともしばしばありました。属人的で生産効率も悪い状態でした。

とはいえ、入社したばかりの私に何かできるはずもありません。まずは必死になって仕事に向かい、技術を磨くところから始めようと考えました。ちょうどその頃、知人経由で新しい鉄道関連部品の取引先を紹介いただくことになりました。当然のことながら、鉄道部品は人の命に関わるものなので、品質管理にも厳しい条件が課せられます。ですが、当時は管理体制もシステムもしっかりできあがっていなかったことで品質不良が多発してしまいました。取引先の社長から「取引をやめる」と言われてしまったのですが、その会社の品質管理担当者が私たちの技術力を買ってくださっていたのか、「自分が立て直す」と経営陣に直談判してくれて、「品質管理はこうするものだ」と懇切丁寧に教えてくださりました。

当初は私の父、当時の社長が対応していたのですが、先方の担当者と年齢が近いこともあり、はじめて私が外部の方とお話をする立場を任されることになりました。取引先からも「お前が先頭に立って社員を教育していかなければならない」と厳しく指導され、従業員とコミュニケーションをしっかりとるようになり、徐々に求心力も高まっていったように思います。それから難しい仕事の交渉については私が窓口になることも増え、同時に工場の業務全体を指示できるようになっていきました。実質、技術面、品質面における責任者のような立場になっていきました。まさに私自身、お客様に育てていただいた感覚です。

実務面だけでなく、経営にも関与することになったきっかけを教えてください。

転機となったのは、リーマンショック直後に、これまで父に任せていた決算書や資産書を初めて見た時です。どう考えても赤字になる状態でした。そこから“私が数字もみたほうが良い”と考えるようになったのです。とはいえ、財務の知識があるわけではありません。ですから、まずは一般家計と同様、“ないお金を使わないこと、使うお金を稼いでいくこと”という、シンプルかつ基本的なことを徹底していこうと考えました。当初は苦労しましたが、従業員全員が協力してくれたのが嬉しかったですね。まじめにモノづくりに向かう人たちなので、節約しながらモノを作っていくことに納得してくれたのだと思います。

今から7年前、父から社長職を承継しました。当時、実質的に工場の運営責任も経営の責任も担っており、対外的な信用も得ていたと感じています。そこから従業員や取引先が増えて、順調に事業も拡大していきました。

従業員の家族が安心できる大手とのM&Aを選択

どのようなきっかけからM&Aを意識するようになったのでしょう。

確かに、事業そのものは順調に推移していたものの、いくつかの課題も浮き彫りになっていました。ひとつは職場環境の問題です。現在の工場は空調設備もなく、老朽化の進行は顕著でした。同時に工場の稼働率も100%を超えており、やむを得ず仕事を断らなければいけない状況にもなっていました。更に拡大していくためには「新工場の建設」「二交代制の導入」「外注先の確保」など新たな施策が必須な状況にありました。そこで工場用地を確保したのですが、数億円の投資が必要であり、せっかく財務基盤もしっかりしてきたにも関わらず負担が大きく、会社拡大に見合った内部管理体制を構築することができずにいたのです。

従業員の幸せを考えたときに、会社を大きくして職場環境を改善してあげたい気持ちはあるものの、それによって将来的に仕事が減るような状況になっては意味がありません。自社が単独で多大な負担を抱えて新工場に移ることが果たして正しい経営判断なのか迷いが生じました。そもそも私は技術畑の人間で、きちんと経営を学んだこともありません。なので、経営そのものは第三者に任せた方が良いのではないかと考え始めました。

ちょうど、ここ数年の間、M&Aの仲介会社からお手紙をいただくようになっていました。最初は興味がなかったのですが、なんとなく開いて読んだ内容が面白く、各社の手紙を読んでいるうちに、もしかしたら私の課題を解決するための糸口になるような相談ができる相手になりうるかもしれないと考えるようになりました。そこで“次にきたダイレクトメールの会社に連絡してみよう”と思い、それがたまたまM&Aキャピタルパートナーズだったのです。お電話口で「私の課題はM&Aで解決する可能性はありますか?」と、聞いたら、ここにいる西田さんが「はい、できます」と言ってくれたので、早速、面談をしていただくことにしました。

ここからは、担当アドバイザーの西田さん、宮島さんにも加わっていただきお話を伺います。お互いの第一印象をお聞かせいただけますか。

スーツをばっちり着こなして、スマートな印象を受けました。当初、アメリカ映画での描かれ方の影響からか、私の中のM&Aに対する認識は決してポジティブなものではありませんでしたが、お二人のお話を伺って、少し印象が変わりました。その時に、色々な事例をご紹介いただいたのですが、どの経営者も、家族を大事にしながら頑張っている従業員が、今後も元気に働ける環境を守っていきたいという目的からM&Aを検討していることを知ることができました。

実は、知り合いの経営者が他の仲介会社で支援をお願いして、「登録料がかかる」と聞いていましたので、M&Aキャピタルパートナーズでは、登録料金や着手料金がかからないと知り驚きましたし、これなら会社に負担もかからないので話を進めてみようかと思えました。

最初の面談で私は、「社長を辞めたいです」と伝えました。「この会社はポテンシャルがあります。会社を成長させて従業員を幸せにしてくれる社長に来てほしいが、そういうことは可能ですか?」と投げかけたのです。これは本心からそう思っていました。

谷口様とお会いし、“とても謙虚な方”という第一印象を持ちました。会社の売り上げは伸びていますし、大手企業とのお取引も継続していて、生産稼働率も100%を超えている状態にありました。次のステップに進むときに、従業員のことを考えて自分が社長を退いて、次の人に任せたいんだというお話を伺い、ここまで潔い社長はなかなかいらっしゃらないと感じました。その時に“ご満足いただける成約を実現したい”と強く思いました。

どのように話が進んでいったのでしょうか。

ありがたいことに譲り受けたいという会社が沢山あり、こちらが選ばせていただく立場となりました。いくつかの会社と面談をしましたが、いずれもブランド力のある、素晴らしい会社ばかりだったのでした。最終的な決め手になったのは、先方からご提出いただいた意向表明書の内容でした。

会社を大きくしていくのは大切ですが、その前にまず、従業員を幸せにしてから成長に導いてくれるお相手を選びたいと感じていました。JR九州エンジニアリングの意向表明書の内容がまさに、私のこの気持ちに配慮されていると思えましたし、私の親族に見せても、全員がそう感じました。「JR」という冠で選んだわけではなく、実際にお会いしたときの印象はもちろん、文面を読んで一番温かい思いを持っていただけていると感じられたので、ぜひご一緒させていただきたいと思いました。

その頃は、まだヘッドハンティングの可能性も捨てていなかったのですよね。

そうですね。ヘッドハンティングの良いところは私がオーナーを続けられるところですが、私はそこにあまり魅力を感じませんでした。最終的にM&Aを進めようと決めたのは、従業員の家族がJR九州エンジニアリングの一部になったほうが安心できるだろうと思ったからです。また人材不足を補うために中途採用も進めているのですが、やはりきちんとした会社のグループ企業のほうが有利になるだろうとも思いました。

会社を経営するという選択をした以上、従業員の生活に対して責任を持たなければダメだという意識は、私の中には大きくありました。それは両親からずっと聞かされていました。“会社を成長させよう”としたときに無理はせず、少し立ち止まって考えることができたのは、この考えが根底にあったからです。

M&Aの検討を進める段階で、創業者で会長の父や母の思いも大事にしたいと思いましたので、常に進捗を報告し納得してくれるよう丁寧に説明をしていました。私が決断を下した時に、父はやはり、最初は「寂しい」と言ったのですが、母は大賛成で、「今までしんどかった。これで普通の生活に戻れる」とさえ言っていました。父も「お前に任せたんだから好きにしたらいいと」と最終的には容認し、母は「ぼろぼろだった会社をここまでにしたのは誠哉なんだから、誠哉に任せよう」とも言ってくれました。

私たちのやりたいことをサポートしてもらっている

ここからは、譲受企業であるJR九州エンジニアリング株式会社の小林様にも参加いただき、お話を伺います。まずは事業のご案内、およびM&Aに対するお考えを教えてください。

国鉄時代の機械メンテナンス事業からはじまった会社です。新幹線が博多に開業して50年が経ちますが、開業当時から車両メンテナンスを行っています。直近ではクルーズトレイン『ななつ星in九州』に代表されるような新規車両の開発も手掛けています。近年は、親会社であるJR九州が、鉄道だけではなく、ホテルや不動産などの幅広い事業に積極的に投資しており、JR九州エンジニアリングにとっても“鉄道以外の技術領域をどう拡大していくのか?”ということは常に課題としてあります。特にコロナ禍において、鉄道事業は大打撃を受けましたので、我々も鉄道メンテナンスから“モノづくり”に事業を移行させている状況です。

とはいえ、“安全第一”という会社の基本姿勢のため、若干、保守的な傾向があり、新しいことに取り組む際に石橋を叩いてわたるDNAを有しています。殻を破るのは難しいですし、すぐに新しいものを作れるわけではありません。そこで活用したいのがM&Aです。すでに事業を展開している他社のお力を借りたほうが良いですし、M&Aで信頼できるパートナーを見つけ、協業をすることでスピード感を持って事業ポートフォリオを変えることができると考えています。

そういった観点から、仲間に迎え入れるパートナーに対して求めるのは、仕事に対する誠実な姿勢です。誠実であれば、お互いの気持ちが汲み取りやすいのですが、これを見極めるのは中々難しいものです。書面もありますが、やはりお会いして話してみないと分かりません。

谷口製作所の情報を拝見した時の最初の印象は“九州の会社である我々が、兵庫まで広げていいのか?”ということです。ただJR九州自体が東京、大阪まで進出しているので、経営者として殻をやぶることも必要だと思いました。業績としても立派な会社で、書類上で見ても素晴しい会社だったので、お会いするのが楽しみで仕方がありませんでした。

トップ面談における、お互いの第一印象はいかがでしたか。

とても背筋がピシっと伸びておられ、非常に賢明な方という印象でした。お話ししていると、誠実でありながら茶目っ気のあるというか、非常に魅力的な方だと感じました。

お話を聞いていて、まさに“技術屋さん”だと感じました。これだけの技術力をお持ちの方がリードしているから、多くのお客様から評価を集めていると理解できました。谷口さんが会社に残ってくださるのであれば、さらなる可能性が広がるだろうと感じていました。

トップ面談に同席されて、どのように感じましたか。

小林社長の検討姿勢が、非常に紳士的だったことが印象に残っています。谷口様が事前に伝えていた自社課題に対し、JR九州エンジニアリングの窓口担当である大羽様(JR九州エンジニアリング株式会社 経営企画部 前部長 大羽 健司 様)からとても丁寧な長文メールで回答をいただいていましたし、面談のなかでも小林社長から、課題に対し、“このように解決していこう”と具体的なイメージがもてるお話をいただきました。また緊張されていた谷口様の様子を、小林社長が察してくださり、その場を和ませていたのも印象に残っています。

お会いしたときの印象が抜群に良く、一緒に来られていたJR九州エンジニアリングの方々も紳士的で温かい印象でした。提案内容もこちらの意思を汲んでいただいたので、もはや一目惚れに近い状態でした。その第一印象と意向表明書の内容が合致したのが決め手となりました。書いてあることと言っていることが違うと微妙な差分に対して引っかかりもでてくるのですが、それが全くなくJR九州エンジニアリングは意思が統一されていて、なおかつ表面的な言葉でなかったと感じました。

すでに、お仕事をご一緒させていただいていますが、私たちのやりたいことを支援していただけていて、ありがたく感じています。私自身は、引継ぎ期間が終わったら潔く退任する覚悟でいたのですが、小林社長からも「もっといてくださいね」というお言葉をいただいたので、お役に立てるのであればということで、関わり続けています。

現時点では、我々にノウハウがないので、谷口さんがいなくなるのは本当に困ります。私たちの申し入れに応えてくださったことに感謝しています。

M&Aは珍しい手法ではなく、身近な手段

成約時の率直なお気持ちをお聞かせください。

ホッとしたと同時に、これまでとは違うベクトルで、もっと頑張っていこうと思いました。一緒にお仕事をさせていただくようになって、改めてチームワークの大切さを実感していますし、今まで以上にもっと頑張っていかなければならないと強く思うようになっています。受けた恩を返せるように、私ができることを考え、実行していきたいですね。

小林様が描く谷口製作所の未来像はどのようなもので、それはJR九州エンジニアリングにどのような影響を与えるとお考えでしょうか。

谷口製作所をグループに迎え入れたことで、夢が描けるようになりました。従来の事業では難しかったものも、実現できる体制になったと思っています。それは谷口製作所からの視点でも同じことが言えると思います。私たちがサポートすることで実現できることが増えればいいなと考えており、だからこそしっかり真摯に取り組んでいくつもりです。

実は、JR九州エンジニアリングが新工場を建てた際、古くなった工場は売却する話があったのですが、ちょうどその時に今回のM&Aの話があり、谷口さんも「新工場を建てて事業を広げたい」という思いも持たれていたので、旧工場を「谷口製作所新九州工場」として活用いただき、早々に事業拡大の夢に向かって進めていただければと思いました。

ものすごいスピードで進んでいますし、私たちだけでは実現不可能なことが形になっています。九州にも我々の取引先はいらっしゃるので、九州工場で地産地消という形で事業を展開したり、九州のお客様を増やすためのショールームとして活用したりしようとしています。結果的に、JR九州エンジニアリングという大手の力を借りて、工場新設の夢を実現することができましたし、資金力、内部管理体制、人材も充実しました。私たちにとって本当にありがたい取り組みとなりました。

成約式の写真(2024年6月6日撮影)

今回のお取り組みの中で、M&Aキャピタルパートナーズはどのようにお役立ちになりましたでしょうか。

私たちの立場になって話してくれたと感じています。言いにくい話もすべて、間に入って伝え、調整してもらいました。西田さんは真面目さの中にもユーモアをもたれている方ですし、宮島さんは経験も知識も多くて頼りになりました。単純にM&Aの話を進めるのでなく、いつでも信頼のできる相談相手になってくださりました。本当に素晴らしいお二人でした。

私は、この会社に来る前、グループ内の別の会社に在籍していたときに、実はM&Aで苦い経験がありました。ですから、仲介会社の役割の重要性を理解しているつもりです。いろいろな情報を整理するために無理な注文もさせていただきましたが、そこにしっかりついてきてくれたことに驚きと感謝の念を抱いています。ありがとうございました。

ありがとうございます。最後に、皆さまから、これからM&Aを検討する経営者の方々にメッセージをお願いします。

やはりお互いの信頼関係を短い時間でどう築けるかが重要です。「M&A」はどうしても冷たい言葉に聞こえるので、特にそこを意識するべきだと思います。会社の売り買いではなく、あくまで信頼関係を構築するからこそ良い成約ができるのだと思いますし、その後の互いの発展につながっていくと思っています。

おっしゃる通り「M&A」は冷たく感じる言葉ですが、オーナーは自分の利益より従業員への責任を果たすべきですし、M&Aはその責任を果たす良い制度だと捉えています。私自身は、役員として会社に残っていますが、良いお相手と出会えたことで、従業員を大事にできる環境をつくることができました。今、経営環境が悪化し、不安に思われる経営者は沢山いらっしゃると思います。まずは“お話だけでも聞いてみる”と考えても良い時代なのではないでしょうか。珍しい検討方法ではなく、身近にある方法だと思える時代になったと感じています。

事業承継は大きく分けると従業員への承継か親族への承継、M&Aという選択肢があるかと思いますが、“M&Aは分からないから一旦省く”という考えを持っている方もいらっしゃるように感じています。イメージがつきづらいとは思いますが、情報収集だけでもしていただければと考えております。M&Aを知っていただけることで、本当の比較検討ができると思います。M&Aキャピタルパートナーズは着手金不要ですので、お気軽にご連絡をいただければと思います。

小林社長から「夢がある」と言っていただきましたが、谷口様にとっても、新工場に数億円の投資をしてよいのか、従業員の幸せは守れるのか、と迷っていたなか、M&Aを進めたことで九州工場の話が加速度的に進んだという、まさに「夢がある」お話につながりました。そして関わらせていただきました私たちにとっても、この先3年、5年、10年と楽しみが続いていく、たいへん素晴らしいお取り組みになりました。関係者の皆様にこの場をお借りして感謝いたします。

(左から)弊社 西田、小林様、谷口様、弊社 宮島

文:伊藤 秋廣 写真:池田 清太郎 取材日:2024/7/3

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。