医療法人・病院業界のM&A動向

更新日

監修者プロフィール

近年、医療法人や病院業界ではM&Aが活発化しています。本記事では、医療法人・病院業界におけるM&Aの動向や市場規模、具体的な事例などをわかりやすく解説します。本記事をご覧いただければ、M&Aを活用するメリットや、成功させるためのポイントを押さえておくことが可能です。

病院業界における今後のM&Aの課題と展望も合わせて分析していますので、M&Aを検討中の経営者様や、業界の動向に関心のある方は、ぜひ参考にしてください。

M&Aの前に押さえておきたい医療法人・病院業界の情報

医療法人や病院業界のM&Aを検討する前に、まずは業界の基本情報を理解しておくことが重要です。病院業界独特の仕組みや構造に関する知識は、買収企業の将来性や買収後の施策を考えるうえで必要不可欠といえます。

ここでは、病院業界の定義や特色について解説します。

病院業界の定義

医療業とは、医師や歯科医師等が患者に対して医療行為を行う事業所、およびこれに直接関連するサービスを提供する事業のことを指します。主に病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業などに分類されるのが特徴です。

医療法(第一章 総則 第一条の五)では、「病院」と「診療所(医院・クリニックなどとも)」の区別について、入院させることができる患者の数で定めています。20人以上受け入れ可能な入院施設を備えている医療機関であれば「病院」、19人以下しか受け入れられない場合は「診療所」です。

病院業界の特色

病院や診療所の組織は、医療部門と事務部門に大別できます。医療部門には、医師をはじめとして、看護師・理学療法士・薬剤師・放射線技師など、専門的な職種が含まれます。一方の事務部門には、経営企画・人事・経理などの職種が設置されているのが一般的です。

病院の収入は、患者が会計窓口で支払う自己負担金と、保険者から支払われる診療報酬の2つに分類できます。診療報酬は全国一律の価格で定められており、診療報酬点数表を用いて1点=10円で計算されることが原則です。

診療報酬の内訳をさらに見ると、「基本診療料」と「特掲(とっけい)診療料」から成り立っています。基本診療料は、初診料・再診料・入院料など基本的な診療行為や検査、入院サービスの費用を指し、診療の際に必ず発生する料金です。特掲診療料は、検査・投薬・処置・往診など、基本診療料以外の診療行為にかかる費用を指します。

病院業界のM&A動向・市場規模

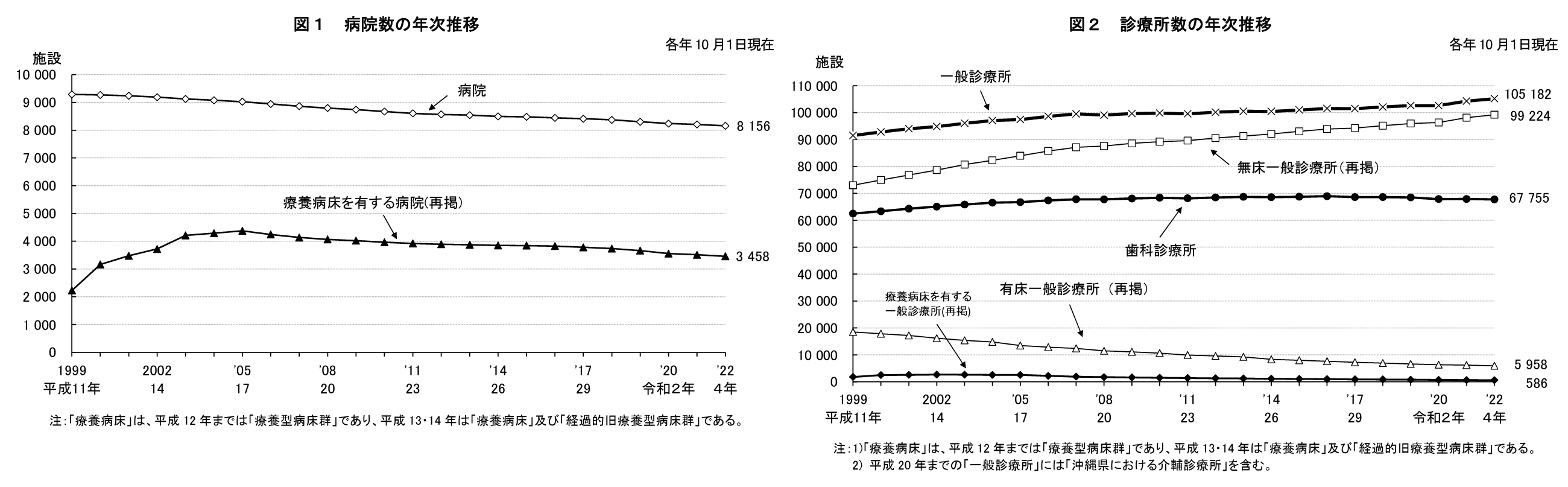

厚生労働省が公表する上記資料によると、全国の医療施設181,093施設のうち、「病院」に区分される施設は8,156で前年比49施設減、「一般診療所」に区分される施設は105,182と、前年比890施設増となっています。

病院数は減少傾向にある一方で、診療所数は緩やかに増加しており、今後はこうした中小規模の医療機関を中心にM&Aが活発化していくことが予想されます。

参照:令和4(2022)年 医療施設(動態)調査・病院報告の概況|厚生労働省

病院業界のM&A事例

近年、病院業界ではM&Aが活発化しており、さまざまな実例が報告されています。ここでは、主要なM&A事例をいくつか紹介します。

CHCPホスピタルパートナーズと医療法人平和会

ヘルスケア分野での経営支援を行う、地域ヘルスケア連携基盤(CHCP)は2020年7月、グループ会社の株式会社CHCPホスピタルパートナーズを通じ、医療法人平和会と平和病院を買収しました。

CHCP、平和会、および平和会の経営支援を行う医療法人北斗会の三者は、地域に根ざした医療提供体制の構築を目指しています。CHCPグループは、ヘルスケア分野で幅広いサービスを提供しており、経営の効率化を進める取り組みの一環として、M&Aも行っています。

医療法人社団博洋会と医療法人社団竜山会

医療法人社団博洋会は2021年6月、石川県金沢市で運営する藤井病院について、同市で病院運営を行う医療法人社団竜山会と事業譲渡契約を締結しました。

藤井病院が提供してきた医療機能を引き継ぎ、脳神経外科を中心とした医療・介護サービスを提供し、サービスの拡充や地域医療・介護への貢献を目指します。

博洋会は診療報酬の不正請求により、保険医療機関の指定取消処分を受けており、病院運営の引継先を探していた背景もあります。

株式会社東芝と医療法人社団緑野会

株式会社東芝は、カマチグループ所属の医療法人社団緑野会へ、東芝病院の譲渡を行いました。本件譲渡価額は約275億円です。

カマチグループは1974年に設立された医療法人で、24時間365日体制のER救急センターなどの運営に尽力していました。運営施設は当時で病院26施設、診療所12施設、専門学校7校を数えます。

東芝は1945年創設の東芝病院を運営していましたが、東芝病院と東芝自体の経営不調により、譲渡する運びとなりました。

NTT東日本と東北医科薬科大学

2016年9月、NTT東日本は東北医科薬科大学へ、NTT東日本東北病院の事業譲渡を実施しました。NTT東日本東北病院は1979年に開院後、1980年8月以降は保険医療機関に指定され、東日本大震災の被災時には救急医療を行いました。

東北医科薬科大学は、1939年に設立された東北薬学専門学校を母体としています。2016年には、東日本大震災の復興と医療人材の教育を目的として、医学部が新設されると共に、現在の「東北医科薬科大学」へと名称を変更しました。

NTT東日本は、東北地域の医師不足の解消や、地域医療・救急医療への貢献を目的として、今回の事業譲渡を実施しました。現在、NTT東日本東北病院は、東北医科薬科大学の附属病院となっています。

HAグループと医療法人川崎病院

2022年6月、HA(ヘルスケアアクセラレーター)グループは、病院・介護老人施設を運営する、医療法人川崎病院を承継しました。HAグループは、次世代型の病院・介護施設運営を目指し、全国各地に拠点を置く医療法人グループです。

医療法人川崎病院は、千葉県夷隅郡大多喜町にある総合病院です。後継者不在により、一時は閉院も考えましたが、地域医療を守る責務から第三者への承継を決意し、今回の事業承継を実施しました。

医療法人沖縄徳洲会と医療法人湯池会

2018年8月、医療法人沖縄徳洲会は、医療法人湯池会の吸収合併を行い、湯池会に所属する北谷病院を取得しました。北谷病院は沖縄県中頭郡北谷町で、内科・外科・整形外科・泌尿器科の医療サービスを提供する病院です。

沖縄徳洲会と湯池会の合併は、北谷病院のスタッフの高齢化と後継者不足の解消、および、北谷病院とその近くに移転した中部徳洲会病院との連携強化を目指して行われました。

病院業界でM&Aを活用するメリット

病院業界でM&Aを活用することにより、さまざまなメリットが得られます。ここでは、人材確保、開業手続きの簡略化、病床数の拡大という3つの観点から、それらの強みを解説します。

医師や看護師をそのまま引き継げるため、人材不足解消に役立つ

M&Aを利用することで、売り手側の医療法人に所属する人材を引き継ぐことができます。実務経験豊富な医師や看護師、事務関係のスタッフの入職が期待できるなど、人材不足解消に役立つでしょう。

また、後継者についても、既存の人材から選ぶよりも、外部からふさわしい人材を招聘(しょうへい)できる可能性があります。

開業の手間が省け、新規参入がしやすくなる

医療法人や病院を新設する際は、国や自治体によるさまざまな規制があり、認可も必要です。M&Aによって医療法人や病院を買収することで、開業の許認可を得るプロセスの手間などを省略できます。これにより、スムーズに新規参入や事業拡大につなげやすくなります。

病床数の問題をクリアできる

M&Aを行い、医療法人の事業規模を拡大することによって、病床の増加が難しい地域でも病床数を増やすことができます。

病床数は各自治体の医療計画に基づいて決められており、上限に達している地域では、自力での病床規模の拡大が難しい状況にあります。既に開院している病院を買収することで、こうした規制を回避し、病床数を増やすことが可能です。

病院業界におけるM&A成功のポイント

病院業界でM&Aを成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、許認可の引継ぎ、従業員のフォロー、専門家への相談という3つの観点から解説します。

許認可の引継ぎについて確認しておく

病院や医療法人の経営権を移すためには、監督官庁の認可が必要です。社団法人の場合、全社員の同意が得られたとき、他の社団法人と合併が可能となります。

一方、財団法人の場合、寄附行為に合併できる旨の定めがあれば、理事・監事・評議員の「3分の2以上の同意」によって、他の財団法人と合併が可能です。財団法人のケースでは、理事等の3分の2以上の同意だけでなく、寄附行為に別段の定めがある場合は、その方法で経営権の引き渡しが認められています。

個人の医院・診療所を売買する場合、行政機関等の特別な認可は必要無く、経営する医師の独断で売買を決定できます。

医師や看護師の離職を防ぐためにフォローする

M&A後の給与や労働環境などについて、従業員に対して丁寧に説明し、理解を得ておくことが重要です。M&Aをきっかけに、優秀な人材が離職してしまう可能性もあるため注意が必要です。

病院などの医療施設では人手不足が深刻な問題となっており、特に医師や看護師など、資格が必要となる人材を集めることは容易ではありません。M&A後も引き続き働いてもらえるよう、しっかりとしたフォローが求められます。

専門家に相談する

医療業界や病院のM&Aに実績のある仲介業者に相談することも、重要なポイントです。

医療業界に精通した業者かどうかは、これまでに手がけたM&Aの事例について質問するなどして、判断しましょう。また、医療法や行政手続きの知識を持つ業者であるかどうかも、事前に確認しておくと良いかもしれません。

M&Aキャピタルパートナーズでは、過去に医療法人のM&Aを支援した実績もあります。

病院業界における今後のM&Aの課題と展望

病院業界におけるM&Aは、今後も活発に行われていくと予想されます。一方で、いくつかの課題も存在しているのが現状です。

ここでは、優秀な医師の確保、後継者不足の解決、新規エリアへの参入や診療科目の追加という3つの観点から、今後のM&Aの展望と課題について解説します。

優秀な医師を確保する目的で活用される

日本では、医師・看護師不足が深刻な状況となっています。経済協力開発機構(OECD)の発表によると、日本の医師数の平均は「人口1,000人あたり2.1人」で、OECD加盟国の平均である3.1人を下回っています。

医師・看護師が不足する一方、採用競争は厳しさを増しており、優秀な人材の確保が大きな課題です。M&Aを活用することで、優秀な医師や看護師を確保しやすくなると期待されています。

医療法人や病院の後継者不足解決の手段として活用される

病院・クリニック経営者の高齢化に伴い、後継者問題が生じています。病院・クリニックの後継者は、医師であることが前提条件です。そのため、経営者の子どもや親族を跡継ぎとすることは、他の業界と比べてハードルが高いといえます。

M&Aを活用することにより、後継者不足の問題を解決できる可能性があります。

新規エリアへの算入や診療科目の追加のために利用される

病院・診療所の新規開設や医療機関の病床数の増加は、法律で制限されています。

厚生労働省の「基準病床数制度」の規定により、既存の病床数が基準病床数を超える場合、その地域における病院・診療所の新規開設も増床も、不許可となることが原則です。

新規開設・増床ができない地域である場合、既存の医療機関をM&Aによって傘下に収める方法が取られるケースがあります。

M&Aキャピタルパートナーズが編成した、ヘルスケア業界M&Aのプロフェッショナルチームでは、病院業界におけるM&Aの課題や展望につき、専門家による助言などの支援を行っています。M&Aを検討している医療法人や病院の経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。

関連ニュース

-

2024-04-16

-

2024-02-26

-

2023-10-30

-

2023-09-20

-

2023-09-13

-

2023-04-19

-

2023-04-10

-

2022-03-17

-

2022-01-31

-

2021-08-05

弊社のM&Aご成約実績

-

案件詳細を見る詳細業種 中古車買取・販売 所在地 関東 概算売上 2.5億円~5億円 -

案件詳細を見る詳細業種 ソフトウェア受託開発業 所在地 関西 概算売上 1億円~2.5億円 -

案件詳細を見る詳細業種 建築工事業 所在地 関東 概算売上 5億円~10億円 -

案件詳細を見る詳細業種 産業廃棄物収集運搬 所在地 関東 概算売上 5億円~10億円 -

案件詳細を見る詳細業種 土木工事、コンクリート製造販売 所在地 中国・四国 概算売上 10億円~30億円 -

案件詳細を見る詳細業種 建設機械器具賃貸・販売・修理・検査業 所在地 非公開 概算売上 非公開 -

案件詳細を見る詳細業種 建設工事 所在地 関東 概算売上 5億円~10億円 -

案件詳細を見る詳細業種 下着の卸売および販売 所在地 関東 概算売上 1億円~2.5億円 -

案件詳細を見る詳細業種 アパレル・雑貨EC通販 所在地 関東 概算売上 5億円~10億円

M&Aキャピタル

パートナーズが

選ばれる理由

私たちには、オーナー経営者様の

決心にこたえられる理由があります