調剤薬局業界のM&A動向

更新日

調剤薬局の数は増加傾向にあり、現在はコンビニエンスストアよりも多くなっています。その理由としては、高齢化社会を迎え、医療・介護サービスの需要が高まっていることが挙げられるでしょう。

そんななか、度重なる薬価や調剤報酬の改定、異業種からの算入を受け、調剤薬局業界ではM&Aによる再編が加速しています。

そこで本記事では、調剤薬局業界の特色やM&A動向、市場規模の分析やM&A事例を紹介したうえで、M&Aを活用するメリットや注意すべき点などについて解説します。

M&Aの前に押さえておきたい調剤薬局業界の基本情報

調剤薬局業界の定義

調剤薬局の定義は、「薬剤師が常駐していること」「調剤を行える設備が整った調剤室があること」「医師の処方箋に基づいた調剤ができること」とされています。調剤薬局では患者から預かった処方箋を基に調剤を行うため、それを行える調剤室の設置は必須です。

また、薬局には薬剤師が必ず常駐していなければなりませんが、さらに各店舗には、その責任者として「管理薬剤師」を置く必要があります。管理薬剤師は、薬局の薬品を管理するだけでなく、薬局に勤務している薬剤師を統括する役割もあり、複数の店舗で兼任することは禁止されています。

調剤薬局業界の特色

調剤薬局の主な収益源は、薬の販売による収益とそれに伴う調剤報酬が中心であり、どれだけ処方箋を持ってきてもらえるかが売上を大きく左右します。そのため、調剤薬局として成功するには、どれだけ病院の近くに店舗を構えられるかが重要とされていました。

しかし、2018年度の調剤報酬改定によって、処方箋の処理枚数や集中率、医療機関との間で賃貸借契約を交わしている薬局かどうかなどの点で調剤報酬の見直しが行われ(病院敷地内や、門前にて営業している薬局の報酬は低く調整され、街中などかかりつけ薬局として管理コストがかかる薬局の報酬は高く調整されました)、これまで処方箋の数を捌くことだけが業務の中心だった調剤薬局業界が、今ではサービスの品質や多様性を迫られる状態になっています。

調剤薬局業界のM&A動向・市場規模

調剤薬局業界は、他の業種と比べ大手薬局チェーンなどの占有率が1割強と低く、大多数の小規模事業者によって構成されている点が特徴的です。一方、規制緩和によりOTC医薬品の販売は異業種との競合になっていることや、慢性的な薬剤師不足や薬価・調剤報酬の引き下げなどにより、多くの小規模事業者は大手傘下に入ることで、店舗の存続を図っています。

こうした状況を背景に、今後はさらに大手薬局チェーンによるM&Aの取引件数は増加することが見込まれるでしょう。

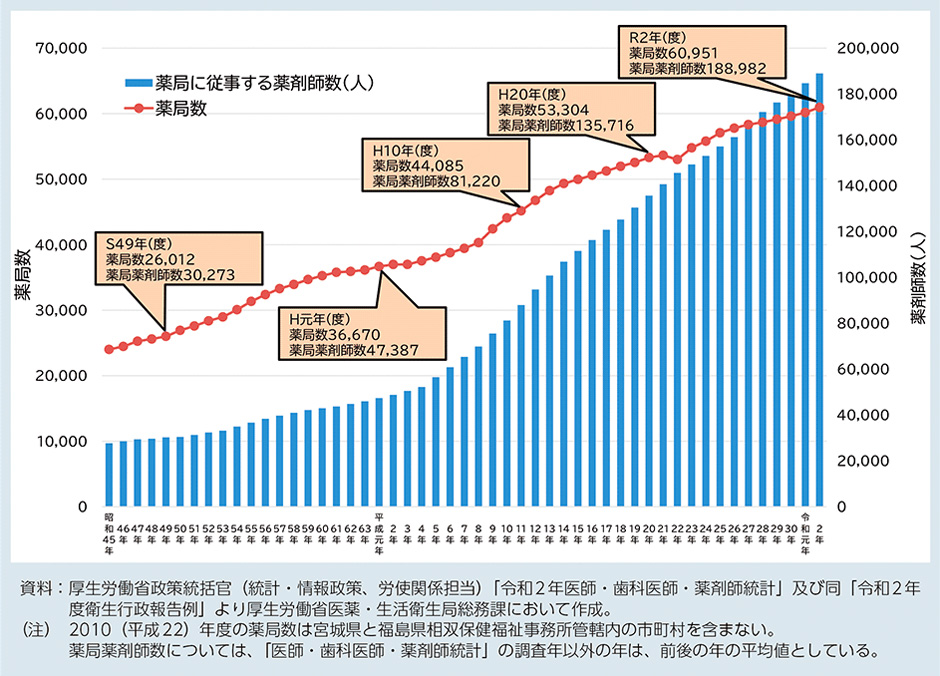

市場規模については、厚生労働省の「調剤医療費(電算処理分)の動向~令和4年度版~」によると、2022年の市場規模と企業の状況は調剤医療費は約7兆8,332億円、薬局数は6万951件であり、堅調に市場規模を拡大し続けています。

下図をご覧ください。

2020年には新型コロナ感染拡大の影響で患者の来院数が減少し、処方箋枚数も減少しましたが、2021年以降は増加に転じ、2022年には大手調剤チェーンで処方箋枚数の回復が見られ、新規出店も増加傾向にあります。

また、オンライン服薬指導が新型コロナ感染拡大で急速に普及したことから、新たな収益源の獲得が期待されています。

出典:厚生労働省 図表1-2-28 薬局薬剤師数と薬局数の推移

調剤薬局のM&A事例

では次に、調剤薬局のM&A事例を紹介します。調剤薬局では、大手調剤チェーンや異業種の算入によりさまざまなM&Aが実施されています。そのなかでも特に有名な事例が、以下の5例です。

日本調剤と合同会社水野

東京都千代田区に本社を置く大手保険調剤薬局チェーンの日本調剤は、2016年10月1日に調剤薬局経営の合同会社水野をM&Aにより買収しました。

合同会社水野は、売上高が27億8800万円であり、日本で最初の調剤薬局として有名な「水野薬局」を経営しています。このM&Aの狙いは、日本調剤が合同会社水野が持つノウハウを既存店舗の運営に活用し、調剤薬局事業で高度薬学管理機能強化や業界最先端のICT、ブランド価値向上などのシナジー効果を生み出すことです。

なお、合同会社水野の持分(=株式会社の株式に相当するもの)は100%譲渡され、M&A成立後は日本調剤の完全子会社となりました。

藤永製薬とクオールホールディングス

調剤薬局大手のクオールホールディングスは、2019年8月8日に製薬会社の藤永製薬をM&Aにより買収しました。

藤永製薬は1941年に創業した老舗製薬会社であり、抗てんかん薬「ヒダントール」や抗うつ剤の炭酸リチウムなどの後発薬を手がけており、直近の売上高は約20億円でした。

このM&Aは、医薬品製造事業への進出を目指し製薬会社のM&Aを模索していたクオールホールディングスと、後継者不在により事業承継に課題を抱えていた藤永製薬との間で、両社の思惑が一致したことによるものです。

なお、藤永製薬の株式は100%譲渡され、M&A後はクオールホールディングスの完全子会社となりました。

ウエルシアHDと子会社のウエルシア薬局と金光薬品

調剤薬局併設型ドラッグストアチェーンの運営を行うウエルシアホールディングス株式会社は、2022年6月1日、同社完全子会社のウエルシア薬局株式会社と、同社子会社の金光薬品株式会社の合併を行いました。

中国地方の基盤拡大を狙い金光薬品を子会社化したウエルシアホールディングスでしたが、コロナの感染症拡大の影響で、調剤専門店の売上高を維持するのが厳しい状況が続いていました。

そこで子会社同士を合併し、業務の効率化や従業員の交流などによるリソースの共有を図り、中国地方の売上シェアをさらに拡大するのが今回のM&Aの目的です。

なお、今回の合併は、ウエルシア薬局を存続会社、金光薬品を消滅会社とする吸収合併で実施されました。

日本調剤とヤジマメディカルブレーンとデュオン

保険調剤薬局チェーン大手の日本調剤株式会社は、2022年1月1日に、100%子会社である有限会社ヤジマメディカルブレーンおよびデュオンを吸収合併しました。

日本調剤株式会社は「医薬分業の実現」を企業理念に掲げ、全国で調剤薬局をチェーン展開しており、全国規模で良質な医療サービスの提供を行うことを目的に事業を展開しています。

このM&Aは、調剤薬局事業の一元管理を目的として管理機能を強化し、経営の効率化を進めて行くことが狙いです。

なお、合併については日本調剤が存続会社となり、ヤジマメディカルブレーンとデュオンを消滅会社とする吸収合併方式で行われました。

日本産業推進機構グループ(NSSK)とクラフト株式会社

日系投資ファンドの日本産業推進機構グループ (NSSK)は、2022年10月14日、「さくら薬局グループ」ブランドにおいて調剤薬局事業を展開しているクラフト株式会社を、株式譲渡により譲り受けることで合意しました。

このM&Aは、地域の包括的なケアシステムの一翼を担う薬局として、医師や看護師、介護従事者等と連携し、最良の医療・介護サービスを提供し地域住民の健康をサポートする役割を目指すクラフトが、NSSKの独自の経営支援パッケージ「NVP」や国内外のネットワークを活用し、事業拡大を目指すのが狙いです。

調剤薬局でM&Aを活用するメリット

上述のように、調剤薬局業界ではM&Aが活発に行われています。そのメリットは、おもに以下の2つです。

薬剤師不足を解消できる

高齢化社会に向けて薬剤師のニーズが増えるため、その対策として多くの大学が薬学部を新設しました。それにも関わらず、今のところ薬剤師不足が解消できていません。

これは、医薬分業の急拡大による薬局・ドラッグストアの急増や、薬剤師免許を必要としない製薬会社などへの就職、結婚や出産により休職する女性薬剤師などが主な原因です。

こうした原因の多くは社会構造的なものであり、一企業の努力で解決するのは簡単ではありません。しかし、薬剤師を多数雇用している企業をM&Aで買収できれば、薬剤師の確保が可能となります。

また、人材の育成や採用活動に際して生じる手間やコストが不要となる点なども、メリットとして挙げられます。

事業規模拡大が期待できる

調剤薬局が事業規模を拡大するためには、新しいエリアに進出しなければなりません。しかし、地域の特性(地域の病院やクリニックなど主な処方元)を理解し、それに合わせたサービスを提供しなければ、顧客満足度を向上させることはできないでしょう。

そこで、進出予定のエリアで事業を展開している調剤薬局をM&Aで買収できれば、地域のニーズに応えたサービスが既に展開されているため、事業規模の拡大と競争力の強化を達成することができます。

また、自社の持つサービスを買収先で展開し、顧客満足度を上げられれば、リピート率も向上し安定収入の確保にもつながります。

調剤薬局におけるM&A成功のポイント

調剤薬局のM&Aを成功に導くポイントは、主に以下の4つです。

売却を検討する場合は早めに準備を行う

上述のように、調剤薬局業界では、現在活発にM&Aが行われています。しかし、調剤薬局業界の約7割は個人経営の薬局 であり、経営状態が厳しい店舗も少なくないため、売却希望者が増えると供給過多になりやすいことが予想されます。

また、調剤薬局の利益幅は診療報酬や調剤制度の改正により縮小してるため、経営状態が悪化する前に、売却準備を進めておいた方が良い条件での譲渡が望めるでしょう。

病院や患者さんへの理解を得る

調剤薬局の売り手側となる病院や医院は、資本関係が変更し何らかの問題が生じる可能性があるため、売却にあたっては、できるだけ慎重に進めて行くのが良いでしょう。

また、M&A後にサービスの内容などが変わり、患者さんが離れてしまうことが考えられます。処方箋枚数の減少を防ぐためには、既存の患者さんから理解が得られるように配慮しながら、M&Aを進めて行くことが重要です。

組織体制を整えておく

売り手として調剤薬局のM&Aに取り組む場合は、事前に組織体制を整えておいた方が良いでしょう。

店舗営業を行っている調剤薬局のような業態では、多くの薬剤師やパートなどが働いています。しかし、労務管理が行き届いていないと、残業代の未払いや社会保険の未加入、源泉徴収義務違反など、労務に関わる多くの問題が生じてしまうことも珍しくありません。

こうした状況でM&Aに取り組んでは、最悪の場合M&Aが取り止めになるリスクもあるため、注意しておいた方が良いでしょう。

相手の情報をしっかり調査する

売り手にとっても買い手にとってもM&Aを成功させるためには、最適な相手とのマッチングが重要です。そのためには、相手の情報をしっかりと調査しておくことが大切です。

特に、管理薬剤師の年齢や、近隣にどのような病院やクリニックがあるのかなどの立地に関する問題は、重要なチェックポイントとなります。

M&Aの統合後にミスマッチに気が付き、後悔するような事態を回避するためにも、事前の調査は必要不可欠です。

調剤薬局おける今後のM&Aの課題と展望

最後に、調剤薬局における今後のM&Aの課題と展望について解説します。

少子高齢化とコスト削減

調剤薬局業界における今後のM&Aの課題として注意すべき点は、少子高齢化とコスト削減についてです。高齢者が増えるため市場規模は拡大しますが、同時に少子化が進んでいるため、政府が組む予算のなかでコスト削減の対象となっています。

調剤薬局業界は医療の一環として社会保障を担う役割があるため、法制度改正による削減傾向が今後も続く可能性が高い点には留意しておかなければなりません。

事業規模の拡大と人材確保

調剤薬局業界のM&Aの展望については、収益の確保を目指して事業規模を拡大する傾向にあります。しかし、上述のように薬剤師不足から、人材確保は困難な状態が続いています。

今後は、地域に密着した高い技術とノウハウを有した薬剤師の確保が重要です。近年広がりつつある「オンライン服薬指導」では、患者が来局せずに薬が入手できるため、処方箋受付枚数の増加が期待されています。

こうしたことから、今後は人材確保を目的とするM&Aがさらに活発に行われると予想されます。

関連ニュース

-

2024-05-30

-

2022-10-14

-

2022-05-09

-

2022-01-18

-

2021-11-15

-

2021-08-23

-

2021-04-09

-

2021-01-06

-

2020-11-16

-

2020-09-01

弊社のM&Aご成約実績

-

実績詳細を見る成約年数 2023年12月対象会社(譲渡会社) 調剤薬局地域:近畿譲受会社 調剤薬局地域:近畿取引スキーム/問題点・概要 55歳以上,事業譲渡譲渡企業は、関西圏で1店舗の調剤薬局を運営。地域に密着した店舗で、業績は順調であったが、調剤報酬改定に伴う将来の業績悪化や人材の... -

実績詳細を見る成約年数 2023年12月対象会社(譲渡会社) 調剤薬局地域:関東譲受会社 調剤薬局地域:関東取引スキーム/問題点・概要 55歳以上,株式譲渡譲渡企業は、関東圏で調剤薬局を展開。優良な処方元に支えられ、業績は順調であったが、調剤報酬改定に伴う将来の業績悪化や人材の安定...

-

案件詳細を見る詳細業種 中古車買取・販売 所在地 関東 概算売上 2.5億円~5億円 -

案件詳細を見る詳細業種 ソフトウェア受託開発業 所在地 関西 概算売上 1億円~2.5億円 -

案件詳細を見る詳細業種 建築工事業 所在地 関東 概算売上 5億円~10億円 -

案件詳細を見る詳細業種 産業廃棄物収集運搬 所在地 関東 概算売上 5億円~10億円 -

案件詳細を見る詳細業種 土木工事、コンクリート製造販売 所在地 中国・四国 概算売上 10億円~30億円 -

案件詳細を見る詳細業種 建設機械器具賃貸・販売・修理・検査業 所在地 非公開 概算売上 非公開 -

案件詳細を見る詳細業種 建設工事 所在地 関東 概算売上 5億円~10億円 -

案件詳細を見る詳細業種 下着の卸売および販売 所在地 関東 概算売上 1億円~2.5億円 -

案件詳細を見る詳細業種 アパレル・雑貨EC通販 所在地 関東 概算売上 5億円~10億円

M&Aキャピタル

パートナーズが

選ばれる理由

私たちには、オーナー経営者様の

決心にこたえられる理由があります