更新日

- #業種別M&A動向

- #プラスチック製品製造業界 M&A

プラスチック製品製造業界では、技術革新や環境対応の必要性から、M&Aが重要な戦略となっています。

ここでは、プラスチック製品製造業界の基礎知識についてまとめたうえで、市場動向や、M&Aの事例、M&Aを行うメリットや成功事例を紹介します。

M&Aの前に押さえておきたいプラスチック製品製造業界の情報

M&Aについて解説する前に、プラスチック製品製造業界の定義や、代表的な企業、業界ならではの特色などについて押さえておきましょう。

プラスチック製品製造業界の定義

プラスチック製品製造業とは、原油を原材料としたプラスチック原料からさまざまなプラスチック製品を製造することを指します。大きく二つの工程に分かれており、それぞれ異なる事業者が担当しています。

| 工程 | 担当事業者 |

|---|---|

| 原油を原材料としたナフサからプラスチック原料(合成樹脂)を精製、成型 | 一次加工業者 |

| 成型されたプラスチックを組立・塗装・印刷などの加工処理を実施 | 二次加工業者 |

代表的な企業

プラスチック製品製造業界には多くの企業が参入していますが、代表的な企業としては以下が挙げられます。

- ・三菱ケミカルグループ株式会社

- ・東レ株式会社

- ・信越化学工業株式会社

- ・旭化成株式会社

これらの企業は、高度な技術力と幅広い製品ラインナップを持ち、業界をリードしています。

プラスチック製品製造業界の特色

プラスチック製品の一次加工業者は、主に大手自動車メーカーや電気機器メーカー向けにプラスチックを成型し、二次加工者へ加工工程を委託するビジネスモデルを採用しています。競争力を維持するため、成型技術やデザイン技術の向上、高機能プラスチック製品の開発に注力するのが特徴です。

一方、二次加工業者は多くが中小・零細企業で、一次加工業者からの委託を受けて事業を展開しています。その多くは、一次加工者の要望に応えるため、塗装・組立技術の向上や、小ロット・短期納期生産形態の構築に力を入れています。また、自社で金型製造や高機能プラスチック製品開発を行い、差異化を図る企業も増加中です。

このように、プラスチック製品製造業界は、多様な事業者が技術革新と効率化の両立を進める、ダイナミックな産業となっています。

プラスチック製品製造業界の市場規模・動向

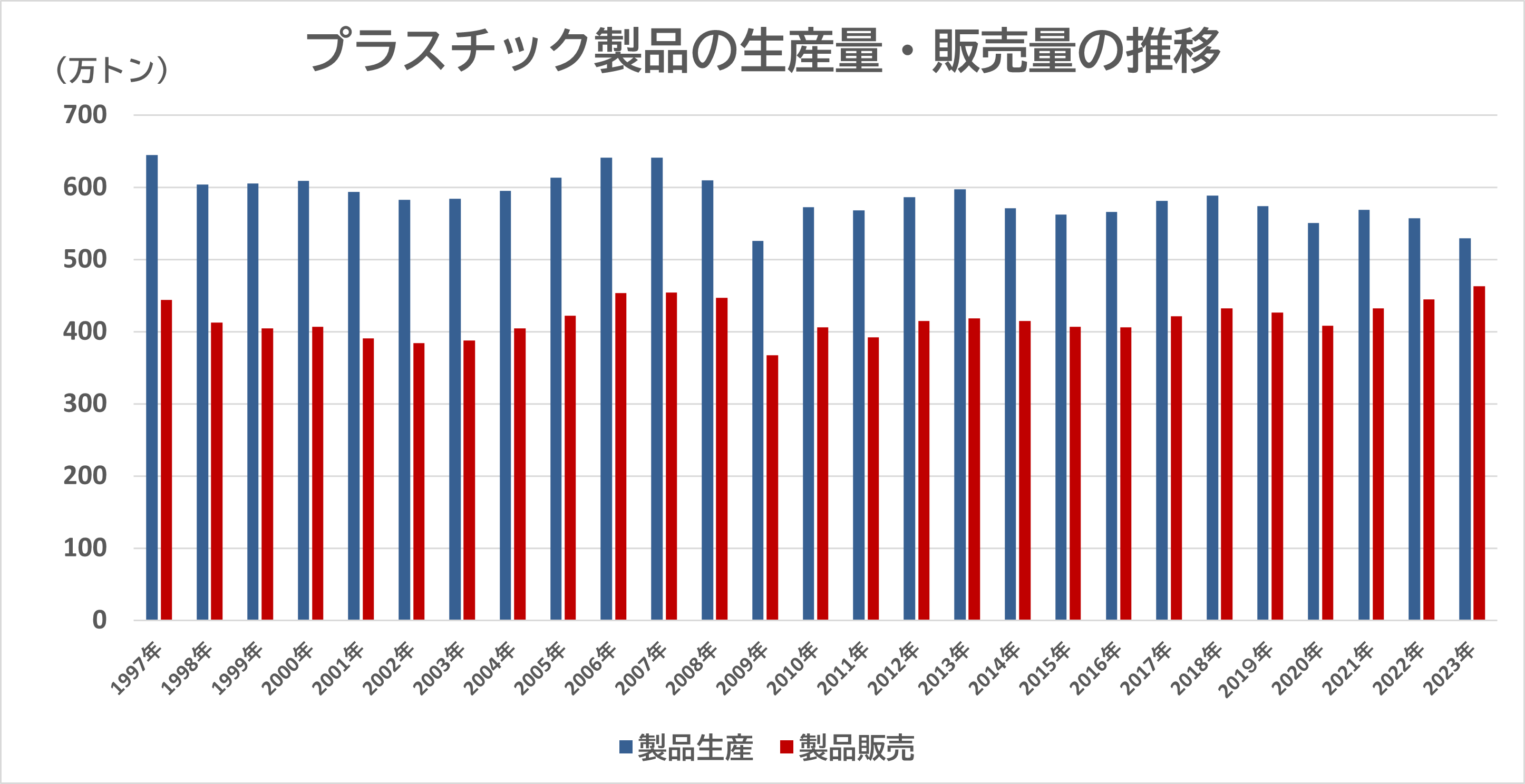

プラスチック製品製造業界は、近年安定した成長を続けています。2021年のプラスチック全体の販売実績は4兆3244億7700万円、2022年には4兆4431億3700万円と、コロナ前の実績を上回る成長を見せています。製品生産数も過去10年間で大きな増減は無く、500万トン台を推移中です。

一方で、業界は現在いくつかの課題に直面しています。世界的な石油価格の高騰により、原材料コストが上昇し、プラスチック製品製造業界は厳しい状況に置かれました。また、環境問題への意識の高まりから、プラスチック製品の廃棄時に有害物質が発生しないよう、環境に配慮した素材開発が求められています。

こうした背景から、今後はバイオマスなどの新素材を利用したプラスチックの需要が高まると予想されています。環境に優しい素材の開発が進み、今後の業界の方向性を左右する重要な要素となるでしょう。

プラスチック製品製造業界のM&A事例

プラスチック製品製造業界では、技術革新や市場拡大を目指し、さまざまなM&Aが行われています。ここでは、注目すべき事例をいくつか紹介します。

日本モリマーとMaxell Europe Limited

2023年8月、株式会社日本モリマーは、Maxell Europe Limitedから射出成形事業を譲渡されました。

Maxell Europe Limitedは、イギリスで電装部品を中心に製造業を展開する企業です。この事業譲渡により、日本モリマー株式会社(85.1%)と親会社のマクセル株式会社(14.9%)による合弁会社が設立されました。

この戦略的な動きにより、日本モリマーはヨーロッパに生産拠点を持つこととなり、メディカル事業の拡大とサプライチェーンの強化を図ることができます。グローバル市場での競争力強化が期待されます。

ウェーブロックHDとアァルピィ東プラ

2023年6月、ウェーブロックHD株式会社とアァルピィ東プラ株式会社は、資本業務提携を実施しました。

ウェーブロックHDはアァルピィ東プラの一部株主から、発行済株式総数の20.32%の株式譲渡を受けています。ウェーブロックHD株式会社の持分法適用の関連会社となりました。

この提携の主な目的は、両社の製造・開発・販売などで連携することで、相互の事業強化を図ることです。

東邦製作所と昭和化成工業

2021年2月、昭和化成工業株式会社が有限会社東邦製作所を子会社化しました。

東邦製作所は、プラスチック成型加工業として始まり、大型雑貨製品などを製造販売してきました。コンパウンド製造を手がける昭和化成工業株式会社が東邦製作所の事業を譲り受けることで、大型射出成形のノウハウを最大限に活かし、既存顧客との関係強化と共に、事業領域の拡大を図ることができます。この統合により、両社の技術力と市場展開力の相乗効果が期待されています。

大石産業と柳沢製袋

2019年5月、大石産業株式会社は、柳沢製袋株式会社の子会社化を実施しました。

買い手となった大石産業はパルプモウルド、フィルム、重包装袋、段ボールの4つの事業を展開しています。一方、売り手となった柳沢製袋は、紙袋の製造販売を専門とする会社です。

大石産業はこの子会社化により、紙袋の供給能力を高めるだけでなく、関東地区におけるサプライチェーンの拡大とシナジー効果の発揮を目指しています。両社の強みを活かした総合的な包装ソリューションの提供が期待されます。

株式会社ケー・アイ・ピーと株式会社ハリガイ工業

2023年5月、株式会社ケー・アイ・ピーは、株式会社ハリガイ工業へ株式譲渡を実施しました。

売り手となったケー・アイ・ピーはプラスチック製品の製造・販売を行っている企業です。一方、買い手となったハリガイ工業はゴム成型事業、製造受託事業などを展開しています。

この株式譲渡の主な目的は、事業承継の問題解決と事業領域の拡大です。両社の技術やノウハウを融合させることで、より幅広い製品ラインナップと顧客基盤の拡大が期待されています。

プラスチック製品製造業界でM&Aを活用するメリット

プラスチック製品製造業界でM&Aを活用する主なメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

- ・スケールメリットを享受できる

- ・サプライチェーンの内製化が実現する

- ・新製品の開発が可能となる

それぞれ見ていきましょう。

スケールメリットを享受できる

プラスチック製品製造業界では、原材料の調達から成型、加工に至るまで、さまざまなコストが発生します。支出管理では、原材料費、仕入れ費用、エネルギーコストなど、多様な項目に目を配らなければなりません。特に近年の石油価格高騰により、コスト管理の重要性が一層高まっています。

このような状況下で、同業種間でM&Aを実施することには大きなメリットがあります。まず、相手企業の経営資源を活用できることで、経営の効率化が図れるでしょう。さらに、規模の拡大により仕入れコストの削減が可能となり、大量生産体制の構築で製造コストも抑えられます。加えて、生産能力の向上により取引先の増加も期待でき、収益拡大にもつながります。

このようなスケールメリットの享受は、激しい競争環境下での生き残りに不可欠な要素です。

サプライチェーンの内製化が実現する

プラスチック製品製造業界におけるM&Aの大きなメリットの一つに、サプライチェーンの内製化があります。一次加工業者と二次加工業者が統合することで、製品製造工程全体を自社内で完結させることができるのです。

一次加工業者にとっては、従来の委託費用を削減でき、一貫した製造体制を構築できるメリットがあります。これにより、コスト削減だけでなく、安定供給の実現も期待可能です。

一方、二次加工業者にとっても、一次加工業者の傘下に入ることで大きなメリットがあります。多くの二次加工業者は、中小企業や零細企業であり、資金面での制約や後継者不足などの課題を抱えています。そこでM&Aを実施すれば、大手企業のリソースを活用しながら事業継続が可能となり、充実した経営資金や設備のもとで成長を目指せるようになるのです。

このように、サプライチェーンの内製化は双方にとって利益のある関係を築くことができる戦略といえます。

新製品の開発が可能となる

プラスチック製品製造業者同士のM&Aは、新製品開発の面でも大きなメリットをもたらします。両社のノウハウを融合することで、革新的な製品や技術の創出が可能となるでしょう。

特に近年では、環境への配慮から脱プラスチックの動きが加速しており、環境に優しい製品の開発が強く求められています。ここで問題となるのが、新製品や新技術の開発に必要な多大な時間とコストです。M&Aを通じて相手企業の技術力を取り込むことで、この課題を効率的に解決できます。

両社の技術力の相乗効果により、単独では実現困難だった革新的な技術の開発も期待できるでしょう。これは市場での優位性確立にもつながり、競争力の強化に大きく貢献します。

このように、プラスチック製品製造業界におけるM&Aは、新たな価値創造と市場展開の可能性を広げる重要な戦略となっています。

プラスチック製品製造業界におけるM&A成功のポイント

プラスチック製品製造業界でM&Aを成功させるには、業界特有の注意点があります。ここでは、特に重要な2つのポイントについて詳しく解説します。

法律・規制を遵守しているか確認する

プラスチック製品製造業でM&Aを行う際、最も重要なポイントの一つが法律・規制への適合性の確認です。プラスチック製品製造は環境への影響が大きいため、プラスチック資源循環促進法をはじめとする、さまざまな法律や規制に則る必要があります。

相手企業の法令・規制への違反を見落としたままM&Aを実施してしまえば、成立後に買い手企業がその責任を負わなければならない事態に陥るかもしれません。これは企業イメージの低下や予期せぬ費用負担につながる可能性があります。

また、製造過程における騒音や煙などによる近隣住民とのトラブルが潜在している可能性もあるため、事前に徹底した調査を行うことが不可欠です。法的リスクや社会的責任に関する詳細なデューデリジェンスを実施し、潜在的な問題を洗い出すことが大切です。

設備の管理状況を確認する

プラスチック製品製造業界のM&Aを成功させるもう一つの重要なポイントは、相手企業の設備の管理状況を綿密に確認することです。

プラスチック製品の製造には、特殊な製造機器や設備が必要不可欠であり、これらの定期的な更新やメンテナンスが欠かせません。設備や機器が老朽化していたり、ずさんな管理が行われている場合、M&A実施後に予想外の買い替えやメンテナンス費用が発生する可能性があります。

このような不測の出費を避けるためにも、相手企業の有する設備や機器の機能が十分であるかを確認すると共に、設備・機器の管理状況が適切であるかを詳細にチェックすることが重要です。

具体的には、設備の稼働年数、メンテナンス履歴、生産性、安全性などを精査し、M&A後の事業計画に照らし合わせて評価することが求められます。必要に応じて、専門家による技術的なデューデリジェンスを実施することも検討すべきでしょう。

プラスチック製品製造業界における今後のM&Aの課題と展望

プラスチック製品製造業界は多層構造を特徴としており、今後のM&Aにおいてもこの特性が大きく影響すると考えられます。

一次加工業者を中心とした大手企業は、市場シェアを拡大するために、革新的な技術や充実した経営基盤を有する企業とのM&Aを目指すでしょう。これにより、技術力の向上や生産能力の拡大、新市場への進出などを図ることができます。

一方、二次加工業者を中心とした中小・零細企業は、生産効率の向上や技術力の強化、後継者不足の解決による事業継続を目指し、M&Aを活用する場面が増えてくると予想されます。特に、事業承継問題を抱える企業にとって、M&Aは有効な解決策となる可能性が高いでしょう。

また、業界全体として環境に配慮した製品開発が急務となっています。再生プラスチックの開発やバイオプラスチックの研究など、環境負荷低減に向けた取り組みが進んでいます。このような変化に迅速に対応するためには、同業種間だけでなく、異業種も視野に入れた連携が必要となるでしょう。例えば、バイオテクノロジー企業との提携によるバイオプラスチック開発や、IT企業との協業によるスマート工場化など、従来の枠組みを超えたM&Aや業務提携が増加する可能性があります。

このように、プラスチック製品製造業界におけるM&Aは、単なる規模拡大や効率化だけでなく、環境対応や技術革新を加速させる重要な戦略として、今後ますます注目されていくでしょう。業界の持続可能な発展に向けて、M&Aを戦略的に活用していくことが求められています。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬・企業評価レポート作成がすべて無料、秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。