更新日

年々、M&Aを活用し事業承継や株式譲渡を行っている企業が増えてきています。M&Aには様々なメリットがあり、このメリットもM&Aの件数が増えている要因となってはいるのですが、M&Aの取引をスムーズに進めるためにはデメリットとなる部分も把握していなければいけません。

この記事では、売り手、買い手側の立場からM&Aのメリットやデメリットについて解説しています。

このページのポイント

~M&Aのメリットとは?~

譲渡側メリットとしては、主に株式売却によるキャピタルゲインや個人保証(経営者保証)の解除が挙げられる。譲受側のメリットは、主に規模やシェアの拡大や新規事業進出、事業多角化にかかる時間の短縮が挙げられる。一方で、M&Aにはいくつかの課題も存在するため、M&Aの利点と課題を詳しく把握し、自社に最適な選択肢を選ぶべきである。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A基礎知識

- #M&Aのメリットとは?

~その他 M&Aについて~

目次

上場企業や大手企業がM&Aを選択する背景

まず背景として、近年では、「ROE経営」という言葉が新聞の経済面や、経済系の雑誌などでも見られますが、契機としては『日本再興戦略2014』で日本政府が国内の企業に対して「グローバル水準のROE達成」を求めたことが挙げられます。具体的には「内部留保を貯め込むのではなく、新規の設備投資や大胆な事業再編、M&Aの積極活用」を求められることになりました。特に上場企業では、従業員持株会による自社株買いや株主配当性向の増大、海外の企業買収、オーナー系の中小企業に対する買収、大企業のカーブアウト型M&A(事業の一部売却)がより積極的に行われています。

ROEを高めるためには、

- コスト削減によって売上高当期純利益率を高める

- 売上高の増大により総資産回転率を高める

- 自己資本に対する負債の相対的な比率を高めるために負債を増やすか自己資本を減らす(あるいは両方) ことによって財務レバレッジを高める

以上の3つの方法をとることが考えられます。自社株買いや配当性向の増大は、財務戦略として③の方法で他の2つの方法と比べれば比較的容易に実施できますが、企業経営の本質は、公正な自由競争の下で顧客に認められる価値を生み出し、購入の対価を得る、つまりは売上を増やしてより多くの利益を確保することにあります。金融緩和によって企業への貸出金利が下がり、新規の設備投資に対する需要が喚起されている状況ではありますが、一部の企業では設備投資が伸び悩んでいます。このような状況下で、企業は成長戦略の一環としてM&Aを活用することがあります。M&Aを通じて、企業は他社の技術や顧客基盤を取得し、収益性を向上させたり、新たな事業領域に進出することが可能となります。これにより、ROEが向上し、企業価値が高まることが期待されます。

中小企業のオーナー経営者が

M&Aの可能性を探る背景

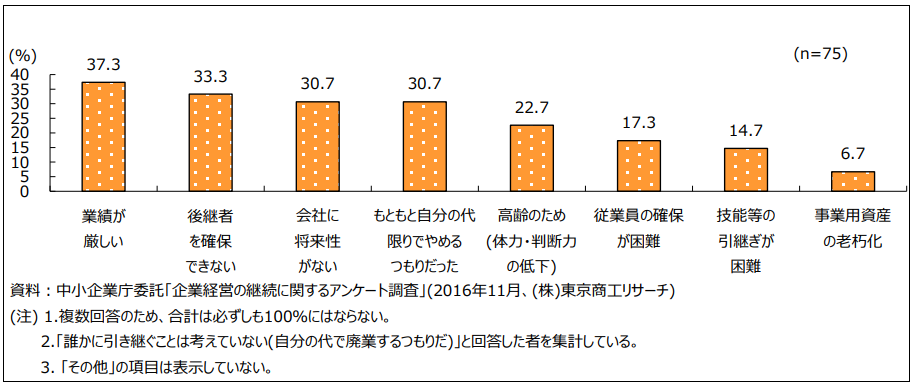

社長の高齢化問題に伴い、経営状態が良い優良企業にもかかわらず、後継者がいなくて困っているというのが、M&Aによる第三者承継を選択する背景にあります。東京商工リサーチによると、2020年の中小企業の休業・廃業・解散件数は49,698件と過去最高を更新。

(出典)中小企業庁「2017年版 中小企業白書」

また、2017年10月6日の日本経済新聞の記事にあるように、経済産業省の内部試算では黒字廃業を放置すれば2025年までの累計で約650万人の雇用と約22兆円に上る国内総生産(GDP)が失われるデメリットがあります。経済産業省によると、中小企業経営者で最も多い年齢層は2015年時点で65歳~69歳。平均引退年齢は70歳と言われており、2025年時点で引退年齢を迎える中小企業経営者が約245万人と、全中小企業の6割以上に達します。アンケートではその約半数にあたる127万人が後継者未定でした。

日本は中小企業の数が過剰で、競争が激しい環境です。アメリカと比較して、日本では中小企業基本法で定義される小規模事業者や中規模事業者の割合が高く、大規模事業者が少ない傾向があります。産業や市場が成熟するにつれ、競合同士の競争が激化し、業界再編が起こる可能性があります。この状況下で、小規模事業者や中規模事業者が大規模事業者と合併するケースが増えると考えられます。

中小企業庁のデータによると、2014年時点で日本の小規模事業者が全体の86.5%、アメリカの小規模事業者は全体の67.3%を占めています。一方で、日本の大規模事業者は全体の0.3%、アメリカの大規模事業者は全体の17.6%を占めています。このように日本では大企業に対して中小企業が過剰に存在していますが、LPガス市場やトラック市場、機械工具卸市場、ドラッグストア市場などでは大手企業による寡占化が進行しており、保険調剤薬局市場ではM&Aによって大手の寡占化が起こりつつあります。

このような背景から、中小企業のオーナー経営者は、M&Aを通じて事業規模の拡大や競争力の向上を図ることを検討しています。また、新たなビジネスチャンスを探求するために、他業種や他地域の企業との協業や提携を模索するケースも増えています。さらに、業界再編が進む中で、企業が経営資源の集中や効率化を追求するため、事業の売却や買収を積極的に検討することもあります。

総じて、中小企業オーナー経営者は、競争が激化する市場環境や業界再編の波に対応するために、M&Aや提携を活用して企業価値の向上や成長を目指していると言えます。

M&Aによる譲渡(売り手)側のメリット・デメリット

メリット

そもそも中小企業における経営課題に対して、M&Aは有効な手段となりうるのでしょうか。M&Aのメリットを整理してみましょう。

キャピタルゲイン

オーナー経営者であれば、M&Aで株式を売却することによりキャピタルゲインを得ることができます。株式譲渡所得への税制面での優遇があり、会社を解散して清算するよりも多くの現預金等を受け取ることができます。中小企業の場合、経営者の退職金を積み立てていないケースも多く、中小企業経営者の老後資産を確保するという意味でも有効です。

経営推進力の向上

自社よりも信用力の高い会社とのM&Aにより、会社自体の信用力が向上します。また、事業シナジーが生まれ、経営資源の選択と集中をすることにより効率的な経営が可能となります。合理化によるコストダウンや事業シナジーによる売上増加や顧客の拡大に加え、大きな会社のネームバリューや各種ノウハウを得られるのも信用力が向上する要因となるでしょう。

従業員の雇用

M&Aをする場合、基本的には買い手となる会社は、売手となる会社の従業員を含めて受け入れることを検討するため、従業員の雇用が継続確保されるケースが一般的です。また、大きな会社の傘下に加わることで従業員が安心し離職率の低下にもつながるでしょう。買い手となる会社の組織を利用することで、いままで採用できなかった人材を確保できる可能性も高まります。

顧客や取引先への影響

M&Aをした場合、買い手となる会社は、売手となる会社がこれまでお付き合いのあった顧客や取引先を引き継ぐことを検討するケースが一般的です。

個人保証(経営者保証)の解除

経営者保証のガイドラインが策定されたとはいえ、依然借り入れには中小企業の社長個人が連帯保証人になることが一般的です。経営者保証は、経営者のあらたなチャレンジや円滑な事業承継を阻害する要因となります。M&Aをした場合、中小企業の社長個人の連帯保証がなくなり、身軽になることにより、円滑な事業承継を可能とします。

上記のようにM&Aは中小企業における経営課題に対処する有効な手段となりうると言えます。

デメリット

社内に適切な後継者がいない場合の選択肢としてM&Aは有効な手段ですが、M&Aのデメリット(リスク)も合わせて以下に整理しましょう。

M&A契約成立までの手間

M&A契約の成立までには、交渉やデューデリジェンスへの協力、譲渡条件の調整、合意後の契約手続きなど多くの手間が掛かります。M&Aが短期間で成立するケースは少なく、成立までには長期間掛かることを覚悟しなければなりません。交渉やデューデリジェンスしている間に破談になるケースもあるので注意が必要です。

統合作業による組織負荷

M&Aにより事業シナジーや経営の効率化は図れると推測できますが、そのためにも会社同士の統合作業は必要不可欠です。統合作業は「経営面」「業務面」「意識面」と複数の領域に及びます。急激な統合作業は従業員に混乱を招くため、計画的に進めていく必要があります。統合作業は双方の経営者にとっても、従業員にとっても負荷が掛かる作業なのです。

従業員への影響

M&Aをする場合、基本的には買い手となる会社は、売手となる会社の従業員を含め譲り受けるのが一般的ですが、M&Aによる統合作業で雇用条件や労働環境が変わることがあります。組織の理念やビジョンが変更されることにより、新しい文化や風土が形成されることがあります。その結果、従業員が新しい環境に適応できない場合があります。従業員の中でも新しい労働環境を受け入れられない一定数の離職が想定されます。

仕入れ先や取引先への影響

企業がM&Aを行う際、新たに取得した企業と取引先との関係を継続することが一般的です。しかし、M&A後の経営判断によって、取引先との関係が変化することがあります。これは、企業がM&Aを通じて業務の合理化やコスト削減を図ることが目的であるため、取引先との取引条件の見直しや取引の停止が生じることがあるからです。

最近M&Aに対して、一昔前のような「身売り」に近いネガティブな誤解が薄れてきてはいますが、上記のように正しくメリットやデメリットを整理して、理解している経営者様は少ないと考えています。また、メリットが大きいことは知っていても、自社には縁のない話だと考え、経営戦略や事業承継の選択肢に上がらないことも多いのが現状です。

清算と比較すると明らかにメリットのあるM&Aですが、従業員や親族承継と比較するとどうでしょうか。一般的に、従業員に経営の承継はできたとしても株式の承継ができない場合がほとんどです。株式を買い取るだけの資金力があるケースは稀です。また、株式の承継が可能の場合でも、個人保証や連帯保証を引き継ぐことは心理的にもハードルが高すぎます。また、親族承継についても、経営能力が不足している、または業界展望からすると継がせて良いのか、個人保証を背負わせるべきか等、悩みはつきません。

図1に示されているように、後継者候補がいるにもかかわらず、約50%の経営者が親族承継を実行できない状況が存在します。少なくとも、企業が持続的な発展を遂げるためには、M&Aだけでなく、さまざまな選択肢を考慮しながら検討を進めることが望ましいと言えます。検討過程で外部機関からアドバイスを受けることも有益であり、最終的に最適な選択肢を見極められるならば、それが良い結果となるでしょう。また、初期費用や月額報酬が不要な良心的な外部機関も増えております。企業ごとにメリット・デメリットの評価方法は異なりますので、まずは検討してみるだけでも価値があるでしょう。

M&Aによる譲受(買い手)側のメリット・デメリット

メリット

M&Aで得られる買い手にとってのメリットは以下の通りです。

規模やシェアの拡大

売手となる企業が持つ設備や不動産のような有形資産だけでなく、顧客、取引先、技術等の無形資産をも加えることで事業規模を短期で拡大することが可能となります。特に、各業界で再編が起こる中で、その業界自体の規模が成熟している場合、業界内でのシェアを高めるために同業界内での買収を行うケースも増えてきています。

グローバル展開の加速

各業界の企業が海外へ進出するようになって久しいですが、現地でゼロから事業を立ち上げることはあまり効率的ではありません。国内市場だけでは成長に限界があるものの、自社のリソースだけでは地域毎にローカライズされた事業展開が難しい場合が多いため、海外企業を買収するケースが増えてきています。

新規事業進出、多角化

各業界の先行きが不透明になる中で、自社業界の先行きが不透明であったり、単一事業のみでのリスクを分散するという趣旨で異業界への進出を図るケースも増えています。しかしながら、自社でゼロから立ち上げるには時間がかかります。既にその業界で実績がある企業を買収することで、新規事業進出を短期間で事業化することができます。

時間短縮

先述の他の4つのメリットと関連して、周囲の環境がますます急速に変化する中で、全てを自社で行うことにこだわっていると、他社に出遅れて競争に敗れるケースも増えています。他社よりも先にシェアの拡大やグローバル化、人材や技術の獲得に取り組むことが、競争力を高める要素となります。さらに、新規事業に進出する際には、研究開発、技術開発、従業員教育などにかかる時間を大幅に短縮できるという利点があります。

デメリット

短期間でのシナジー効果の実現

売手となる企業から譲り受ける有形資産と無形資産を加え、シナジー効果を生み出す必要がありますが、短期間でシナジー効果を生み出すのは難しいでしょう。特に資産の中でも譲り受ける技術や従業員を活用し、売上を上げるためには計画的に進めていかなければなりません。

難航する統合作業と組織再編

会社の理念やビジョンが違う会社が統合されるため、統合作業や組織再編は簡単ではありません。とは言え、シナジー効果や経営の合理化のためには統合作業や組織再編は必要不可欠で、M&Aの成功のカギといっても過言ではありません。急激な統合作業や組織再編は従業員の混乱を招くため、計画的に進めていかなければなりません。

のれんの減損リスク

のれんは将来的に見込まれた超過収益力を意味します。M&Aにより将来的に見込まれた収益が実現されなかった場合、のれんの価値を減額しなければなりません。のれんの減額は、買い手の企業にとっては大きなリスクとなります。のれんの減額リスクを回避するためにも買い手となる企業は、売手となる企業のの企業価値を正しく見積もらなければなりません。

従業員の離職

売手となる企業の従業員の就業規則や労働条件のすべてを引き継ぐことは難しいため、買い手となる企業の就業規則や労働条件を踏襲することが一般的です。そもそも会社の理念やビジョンが違う会社での就業は、これまでの会社の風土や労働環境とはまったく異なるものになります。あらたな風土や労働環境に馴染めない従業員が離職する可能性があり、経営資源が少なくなる可能性があります。

まとめ

M&Aには、経営資源の強化、労働力の維持、取引関係の継承、そして個人保証の解除といった利点があります。例えば、M&Aを通じて信用力を高めたり、新たな労働力を獲得したりすることで、ビジネス運営の柔軟性が向上します。同時に、経営者保証の解除は、事業承継時のリスクを軽減する役割を果たします。

一方で、M&Aにはいくつかの課題も存在します。M&Aの手続きには手間がかかり、組織間の統合に伴う負担が生じます。また、従業員や仕入れ先、取引先にも変化が及ぶ可能性があります。M&Aを実施するには、洞察力と緻密な計画が不可欠であり、組織の統合は大きな課題となります。さらに、従業員や取引先への影響も見逃せません。

企業は、M&Aの利点と課題を詳しく把握し、自社に最適な選択肢を選ぶべきです。この際、外部の専門家からのアドバイスは非常に有益とされています。特に、親族承継が難しい場合は、M&Aを含むさまざまな選択肢を包括的に検討することが重要です。

弊社、M&Aキャピタルパートナーズは、信頼性の高いM&Aの専門家として、独自のデータ基盤と専任アドバイザーを備えており、相談の初期段階から成約までしっかりとサポートいたします。