更新日

経営統合は、企業の戦略的な選択肢の一つであり、多くのメリットを持つ一方で、正しく理解して活用しなければならない複雑な過程でもあります。本記事では、経営統合と合併の違い、経営統合のメリットとデメリット、その種類と流れ、さらには成功の鍵となるPMIについて詳しく解説します。

このページのポイント

~経営統合とは?~

複数の会社が特定の一社に自社株式を集中させ、各会社を存続させたまま意思決定機関を統一する手続き。経営統合は、企業の戦略的な選択肢の一つであり、多くのメリットを持つ一方で、正しく理解して活用しなければならない複雑な過程でもある。経営統合と合併の違いは「複数の会社をまとめる」という意味で共通しているが、既存の法人格が存続できるか否かで異なる。なお、経営統合では元の会社は新設会社の完全子会社として存在し続けるが、合併の場合は存続会社以外の法人格は消滅する。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&Aの手法

- #経営統合とは?

~その他 M&Aについて~

目次

1. 経営統合と合併の違い

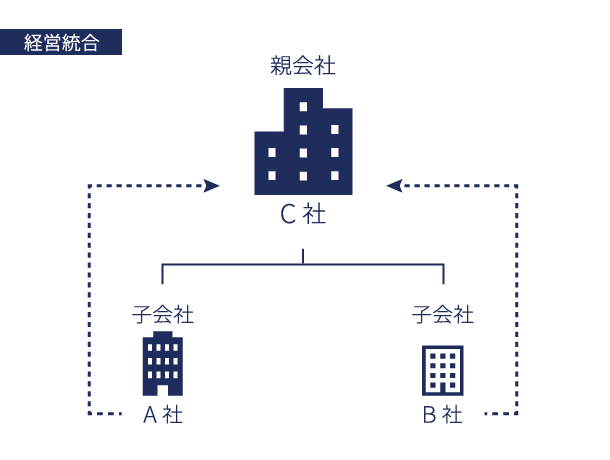

経営統合は各企業の法人格は保たれますが、合併では存続企業以外は消滅します。

経営統合は、各会社にはそのまま運営を続けてもらい、意思決定権だけを一社に集約します。一方、合併は、各会社が無くなって完全に一社となって運営及び意思決定を続けます。

経営統合とは

経営統合とは、複数の会社が特定の一社に自社株式を集中させ、各会社を存続させたまま意思決定機関を統一する手続きです。

統合しようとする会社は、それぞれ協議して統合先を決めます。その上で、各会社の株式を統合先が100%取得することで、各社は純粋持株会社を完全子会社化します。以上のプロセスを終了した段階で、各会社は兄弟会社となり、純粋持株会社とは完全親子会社となります。

合併とは

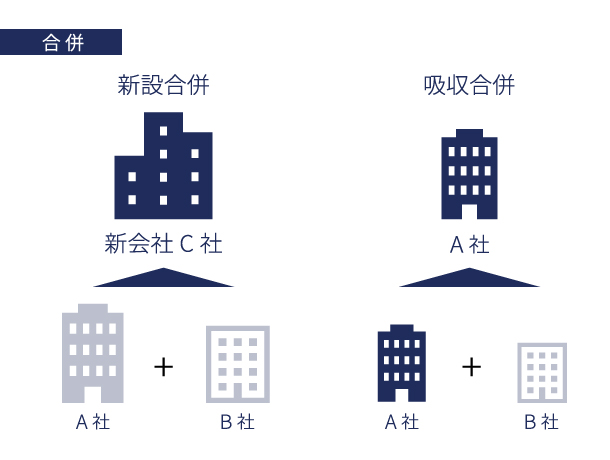

合併とは、複数の会社が1つの会社となり、いずれか1社または新設会社だけを残し、残りの当事者会社は法人格を消滅させる手続きです。

既存の1社に吸収させる「吸収合併」が一般的ですが、許認可・免許の継承や上場の再審査が必要なく、対等な関係での合併を必要とする時は、新設会社を利用する「新設合併」とする場合があります。

経営統合と合併の違い

経営統合と合併は「複数の会社をまとめる」という意味で共通していますが、既存の法人格が存続できるか否かで異なります。

経営統合を実施するケースでは、元の会社は新設会社の完全子会社として存在し続けます。一方の合併では、吸収・新設のどちらの手法にしても、存続会社以外の法人格以外は消滅を免れません。

2. 経営統合のメリット

経営統合の最大のメリットは、下記の3つです。

- 独立性・自主性の維持

- リスク分散の実現

- 経営の効率化

1つずつ詳しく解説します。

独立性・自主性の維持

経営統合は、それぞれの会社が持つ独立性や自主性を維持したまま運営を続けられます。

各会社が元々持っていたブランドや企業文化を維持し、企業イメージや製品・サービスの大幅な変化に対する不安を顧客に与えることがありません。

従来の会社から大きな変化をさせたくない場合に重宝される手法です。

リスク分散の実現

経営統合では、危機が起きても発生元で食い止められるリスク分散効果があります。

それぞれの会社が独立した運営主体であるため、うち一社が大きく損失を被ったとしても、その他の会社にも影響が及んで共倒れになるリスクはほぼありません。

また、SNS文化が定着した昨今では、どの会社も平等に「ネット炎上」による風評被害リスクを抱えています。各社が独立し、それぞれ異なる社名で運営を続けていれば、全くないとは言えないものの、一社の風評悪化が他の会社に及ぶ可能性は小さくなります。新たなリスクの備えとしても、経営統合は有効です。

経営の効率化

同分野もしくは類似分野で取引上は密接な関係にある会社が各々独立した状態だと、目指す成長の先が同じでも、肝心な場面で大なり小なり足並みが乱れてしまいます。 各社が単一の会社に意思決定を委ねておけば、同じ目標に向かって現場の業務に集中できるようになります。 また、経営統合によって生まれた親会社が全体を見ながら戦略作りをする点で、さらなる成長にも寄与するでしょう。

3. 経営統合のデメリット

経営統合のデメリットは下記の2つです。

- 組織が複雑化する

- 同部門が重複しがちになる

各会社がそれぞれ存続する以上、組織の複雑性による生産性への悪影響と、同部門の重複による費用増加のデメリットがあります。 どのように問題を解消していくか、あらかじめしっかりと検討・検証しなくてはなりません。

組織が複雑化する

経営者からの視点で考えると、人事部や総務部、その他のバックオフィス部門など「グループ内に1つで良い」と思われる部門が重複してしまう場合があります。

子会社それぞれが独立しており、業務の同時進行も必要であるため、費用が過剰になりやすいといえます。

無理に部門を統合してしまうと、業務がパンクしてしまうかもしれないため、部門状況や統合費用を精査した上で実行することが必要です。

4. 合併のメリットと

デメリット

合併のメリットかつ目的と言えるのは、それぞれの企業の強みを活かした収益増加と、規模拡大による優位性です。

これらの利点は、経営統合に比べて会社同士が強く結びつくことから、より強化された状態で享受できるものです。

一方で、各会社が創造してきた価値・育ててきた人材が失われる可能性がある点は、合併がリストラや人員再配置・就業条件見直し等を伴う場合に、経営統合にない大きなデメリットと言えます。

▼合併のメリット

- シナジー効果:業務・資産の一体化により収益増加が期待できる

- 税制優遇:譲渡損失・買収費用を損金として計上できる等

- 規模拡大・差別化:事業領域に伴うシェア拡大や、競合他社・新規参入業者との差別化が可能

▼合併のデメリット

- 独自性・自主性の喪失:ブランドや企業文化もなくなる

- 従業員のモチベーション低下:冷遇や環境変化に対する不安が広がる

- マイナス分の承継:吸収される会社の負債や係争案件の処理が必要

5. 経営統合と資本提携の違い

経営統合と資本提携の違いは、各会社の株式の保有関係です。

経営統合は新設する会社に株式を集約するのに対し、資本提携は各会社が互いに株式を取得し合います。

資本提携の目的は、会社の一体化ではなく「協力関係」を築くことです。

類似もしくは同一分野の会社が技術・開発業務・各種ノウハウを相互に提供したい時は、資本提携を選択します。

6. 経営統合と業務提携の違い

経営統合と業務提携の違いは、資本関係を伴うか否かです。

経営統合には資本の移動と集約が欠かせないのに対し、業務提携は協力関係についての合意に留まります。

業務提携の目的は、会社同士が協力し、製品・サービス開発や、販売などの事業を行うことです。各会社のノウハウや人材を活かし、シナジー効果を期待できます。

7. 経営統合の種類

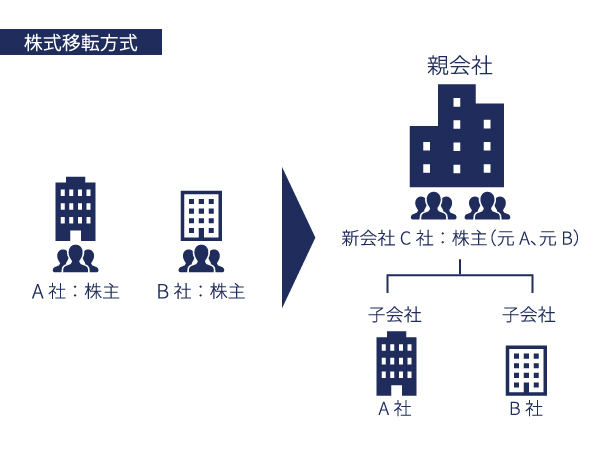

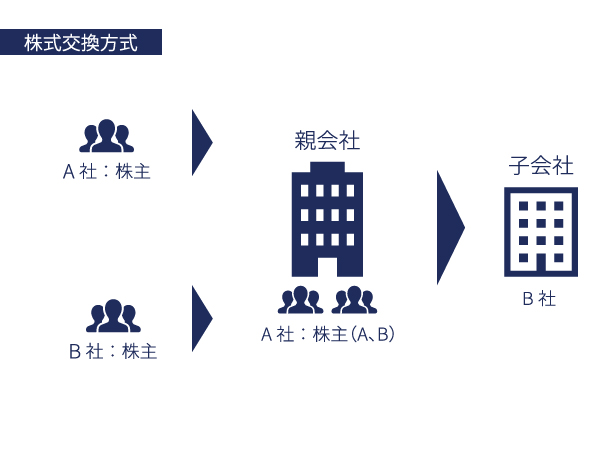

経営統合には、大きく分けて下記の3種類があります。

- 株式移転方式

- 株式交換方式

- 抜け殻方式

一般的には、純粋持株会社を大株主として傘下に入る場合(ホールディングス化)なら株式移転方式、各社で完全親子会社となる場合は株式交換方式が用いられます。抜け殻方式は、株式の移動がなく、現金の準備が必要ない点がメリットです。

株式移転方式

株式移転方式とは、一つまたは複数の会社の株式が、その発行する株式を、新たに設立する持株会社に移転させる方式です。実行後は当該持株会社が完全親会社となり、持株会社が完全子会社の経営をコントロールを統括します。

株式移転自体は単独でも行えるため、2社以上の会社が共同して行うことから「共同株式移転」と呼ぶ場合もあります。

株式交換方式

株式交換方式とは、既存会社のうち完全子会社となる会社につき、その発行する株式の全てを、別の既存会社(完全親会社となる会社)に取得させる方式です。株式移転と株式交換の違いは、新設会社に株式を取得させて親会社とするか、既存の会社に株式に株式を取得させて親会社とするかです。

株式交換方式での取得対価は、完全親会社の株式とすればよく、新たに会社を設立する株式移動方式と比べて拠出する資金が小さくなります。

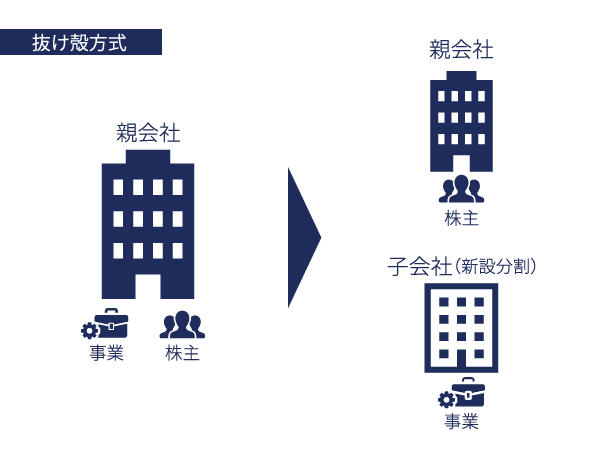

抜け殻方式

抜け殻方式とは、純粋持株会社の設立を目的とする時に用いられる方式です。親会社となる既存会社は、現物での出資や事業譲渡により、子会社に事業を分割します。

親会社となる既存会社の組織はそのまま残り、流用できるのがメリットです。

8. 経営統合の流れ

経営統合の実施は、会社法の定めに則って行います。いずれも債権者保護や反対株主の買取請求がルール化されており、ケースによっては長引く可能性があります。

株式移転方式

株式移転方式では、次のような流れで進みます。ここでは省略していますが、会社を新しく作るにあたり、定款作成・認証等の諸手続きが別に必要です。

- 株式移転計画書の作成(第772条・第773条)

- 経営統合の合意、株式移転契約の締結

- 事前開示書類の備置(第803条)

- 株主総会の特別決議(第804条・805条)、反対株主の買取請求(第797条)

- 既存会社での債権者保護手続(第810条)

- 新設会社の登記申請(登録免許税がかかる)

- 事後開示書類の備置(第811条・第815条)

株式交換方式

株式交換方式では、次のような流れで進みます。株式交換契約の締結までの間に、価格等の諸条件の基本合意が必要です。

- 株式交換契約の締結(第767条)

- 事前開示書類の備置(第782条)

- 株主総会の特別決議(第783条・第309条)、反対株主の買取請求(第797条)

- 既存会社での債権者保護手続(第789条)

- 事後開示書類の備置(第791条・第794条)

抜け殻方式

抜け殻方式による経営統合の方法は、事業譲渡の他、会社分割と呼ばれる手続きで実施します。事業の権利義務につき、新設会社もしくは既存会社が包括的に承継する手続きです。

会社分割の方法は下記のように行われますが、分割会社の債権者の利益を害することになりかねないため、異議を唱える権利が認められています。

▼新設分割の場合

- 新設分割計画の作成(第762条)

- 株主総会の承認(第804条・第309条)

- 債権者の異議(第810条)

▼吸収分割の場合

- 吸収分割契約の締結(第757条)

- 株主総会の承認(吸収分割株式会社/第783条・第309条)

- 契約に関する書面の備置(吸収分割株式会社/第782条)

- 契約に関する書面の備置(承継会社/第791条・第794条)

- 吸収分割株式会社の債権者の異議(第789条)

- 承継会社の債権者の異議(第799条)

9. 経営統合の成功の鍵

「PMI」

経営統合の成功は、基本合意の前に行うPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)にかかっています。PMIとは、統合後の会社が経営にかかるシステムを整合させ、効率化や競争力向上を実現させるための計画・実行・検証のサイクルを指します。

| 現状分析 | 既存会社の現状の課題を洗い出す |

|---|---|

| 目標設定 | 新しい経営目標、数値計画、経営体制を立て、必要に応じて対話促進を行う |

| 業務引き継ぎ | 既存会社の業務プロセスや割り振り状況を元に、統廃合や資源活用を検討する |

| PMI実行・検証 | 統合に伴って上記計画を実行し、モニタリングする |

PMIの実現方法は、ケースによって全く異なります。自社だけで実施する場合、意見相違が目立つ・客観性が失われるなどの理由で、効果の最大化が難しいと言わざるを得ません。専門家に相談して計画段階から適切に支援してもらい、アフターフォローも丁寧に行ってもらうことで、PMIによるシナジー効果の最大化がより確実に実現します。

10. 経営統合の成功事例

経営統合の成功事例を下記の2例紹介します。

- マツモトキヨシホールディングスとココカラファイン

- 三重銀行と第三銀行

背景や統合後の数値を自社が統合する際の参考にしてみましょう。

株式交換方式

乱立による競争激化が極まるドラッグストア業界では、業界第5位のマツモトキヨシホールディングスと第7位のココカラファインが、2021年10月に経営統合を実現しました。

両者は店舗展開を相互に補完できる関係にあり、顧客接点約1.1億、店舗数約3,300、そして1兆円に及ぶ商品調達力も得ました(マツキヨココカラ&カンパニー統合報告書2022より/リンク)。

その他、販管費の抑制、統合後に発売したPB商品のヒット、共同でのDX戦略なども進めています。

2023年度3月期には、マツモトキヨシグループ事業でセグメント利益18.1%増を達成し、通期では売上高9500億円(30.1%増)経常利益570億円(27.9%増)を達成しています。

三重銀行と第三銀行

金融緩和が続く中で経営環境が厳しくなる銀行業界では、三重銀行と第三銀行が2018年4月に経営統合しました。

三重銀行が持つ事業承継のサポート力と、第三銀行が持つ医療・介護の経営指導力を合わせ、店舗内店舗方式によって2022年7月までに29拠点減らす等の計画を実行しています。2022年6月末時点では、経営統合当初の計166拠点から138拠点まで減少し、計画より1拠点少ないものの、ほぼ目標達成となりました(三十三フィナンシャルグループ統合報告書2022より/リンク)。

新しく生まれ変わった三十三銀行は、合併・システム統合関連費用が増加する代わりに信用コストが低下し、2021年度9月期の経常費用約337億円(前年比8億円減少)となっています。

さらに、中小企業等貸出に注力した結果、同じく2021年度9月期の資金運用収益も、計画を1億9400万円上回っています(株式会社三十三フィナンシャルグループ・経営強化計画の履行状況報告書より/リンク)。

11. まとめ

経営統合により、各会社を存続させて株式集約による意思決定権の統一を行うことで、独立性・自主性の維持・リスク分散効果・経営効率化等のメリットを享受することができます。

組織の複雑化や費用増大のデメリットをクリアすれば、それぞれの会社の文化や強み・ノウハウなどを活かし、PMI実現によってシナジー効果を最大化できます。これから行おうとする経営統合では、PMIをいつから準備するか、各会社の情報をどの程度洗い出すか、計画は万全か、確実かつ長期的に実行できるかが成功の鍵です。