更新日

株価の仕組みについて

株価の決まり方に大きく影響するのは、その株式の需要と供給です。株価は企業の市場価値を反映する重要な指標であり、投資判断や売買タイミングに直結する要素です。

本記事では、株価が決まる仕組みや、上場・非上場企業ごとの評価方法、景気や金利、国際情勢など価格に影響を与える外的要因まで、わかりやすく解説します。

このページのポイント

~株価はどのように決まる?~

株価は、上場企業では市場での需要と供給によりリアルタイムで変動し、非上場企業では税務やM&A目的に応じた複数の評価手法が用いられます。企業の業績や将来性はもちろん、金利・為替・景気・政策・国際情勢といった外的要因も大きく影響します。株価の構造を正しく理解することは、投資判断や企業評価の精度を高めるうえで不可欠です。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A基礎知識

- #株価はどのように決まる?

~その他 M&Aについて~

株価の決まり方

株価の決まり方に影響を与えるのは、株式を購入したい人と売却したい人による需要と供給のバランスです。適切なタイミングで株式の売買を行うには、株価の仕組みや時価総額との関係、上場・非上場による株価の決まり方について理解しておくことが重要です。

上場企業における株価の決まり方

上場株式は、証券取引所で取引されています。株価が決まる要因となるのは、そのときどきの「需要と供給のバランス」です。株式市場に出ている注文のうち、購入希望者が多い場合には株価が上昇します。一方で、売却希望者が多いと、株価は下落する傾向にあります。

証券取引所では、投資家が「いくらで買いたいか(買い注文)」と「いくらで売りたいか(売り注文)」を出し、それらの注文がマッチしたときに取引が成立します。このとき、「どの価格帯にどれくらいの買い注文・売り注文があるのか」という取引の状況をリアルタイムで示すのが「板情報」です。

株価は長い時間をかけて大きく変化するだけでなく、板情報において売買の注文が一気に増えたり減ったりすると、株価が急激に変動することがあります。

板情報の見方の例

以下の場合を例に、板情報の見方を解説します。

| 買い注文 | 値段(円) | 売り注文 |

|---|---|---|

| 10株 | 1000 | 5株 |

| 15株 | 990 | 8株 |

| 20株 | 980 | 12株 |

このとき、1000円で買いたい人が10株いるため、もし誰かが1000円で5株売ったら、株価は1000円です。また、 990円で買いたい人が15株いるため、 1000円で売る人がいなくなったら、次の取引は990円で決定します。

このように、売りたい人と買いたい人のバランスによって、株価はリアルタイムに変動していきます。

株価と時価総額の関係

時価総額は、企業における株式の価値の総体を示す数値です。以下の計算式により、求められます。

- 時価総額=現在の株価 × 発行済株式総数

市場価値によって日々変動する株価に、発行済みの株式総数をかけ合わせた「時価総額」をもとに、そのときの企業の市場価値を評価できるため、企業の将来性を見極める際に役立ちます。

次の計算式は、A社とB社の時価総額を示したものです。

- A社:株価 1,000円 × 200株=時価総額 200,000円

- B社:株価 1,500円 × 100株=時価総額 150,000円

この例では、株価はB社のほうが高くなっていますが、時価総額においてはA社のほうが上回っていることがわかります。

このように、株価だけに着目するよりも、株価と発行済株式総数をもとにした時価総額を確認することで企業分析が行いやすくなります。

非上場企業における株価の決まり方

前述のとおり、上場企業は証券取引所での市場取引による需要と供給のバランスによって株価が決まります。一方、非上場企業の株式は、上場企業のように証券取引所での市場取引が行われないため、市場での取引価格がありません。

そのため、非上場企業の株価の決まり方は、次の2つに大別されます。

- 同族承継時の税計算のための決まり方

- M&Aにおける譲渡額算出のための決まり方

同族承継時の税計算のための決まり方

同族承継により贈与税や相続税を計算するための決まり方には、大きく分けて以下の2つの評価方法があります。

| 同族承継のための株価の決まり方 | 特徴 |

|---|---|

| 類似業種比準方式 | 類似業種における上場企業の1株当たりの配当額・利益・純資産を比準して評価する |

| 純資産価額方式 | 資産や負債を相続税の評価にして、評価差額に係る法人税額を差し引いた純資産価額で評価する |

類似業種比準方式は、対象企業と類似する業種の上場企業の平均的なデータをもとに、対象企業の株式価値を算定する方法です。具体的には、対象企業の1株当たりの配当額、利益、純資産を、類似業種の平均値と比較し、その結果をもとに株式の価値を算出します。なお、計算に用いられる類似業種の株価や配当、利益については、国税庁によって定められています。

純資産価額方式とは、対象企業の資産および負債を、相続税評価に基づいて計算する方法です。特に、同族株主が所有する株式については、企業に対する支配力が強いほど、その株式の評価額が高くなる傾向があります。

類似業種比準方式と純資産価額方式どちらの方法を用いるかは、会社の規模により国税庁によって定められています。

参考:令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)|国税庁

M&Aにおける譲渡額算出のための決まり方

もう1つは、M&Aで譲渡額を算定するときに用いる、非上場企業の株価の決まり方です。

| M&Aでの株価の決まり方 | 特徴 |

|---|---|

| コスト・アプローチ |

|

| マーケット・アプローチ |

|

| インカム・アプローチ |

|

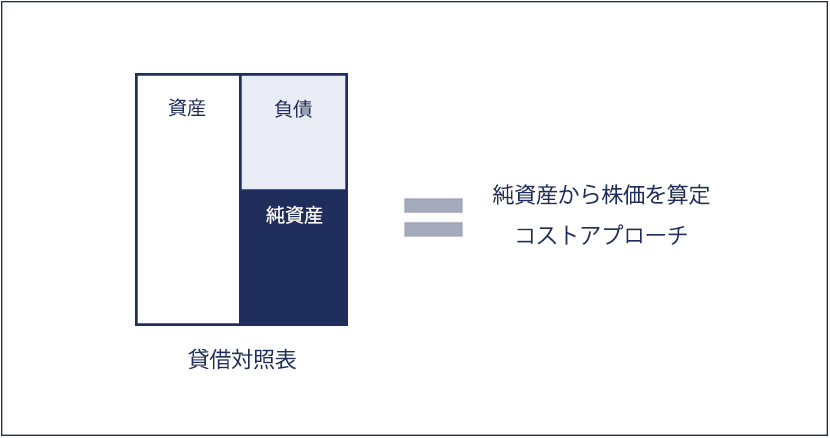

コスト・アプローチ

コストアプローチは、企業の資産と負債を基準に評価する方法です。主に純資産額を中心に企業価値を算出します。これは、決算書である貸借対照表から算出されるため、中小企業のM&Aで活用されることが多い手法です。代表的な手法としては、「簿価純資産法」や「時価純資産法」があります。

コストアプローチは、計算がシンプルで客観性が高いというメリットがありますが、その一方で将来性やブランド・ノウハウなどの無形資産が反映されにくい点がデメリットです。

マーケット・アプローチ

マーケットアプローチは、対象企業を類似する他の企業や業界と比較して価値を算定する手法です。「市場株価法」「類似会社比較法」「類似取引比較法」「類似業種比準方式」の4つがあります。

この方法は、外部環境や市場取引をもとに評価を行うため、客観性が高く、現在の市場の価格動向を反映できる点がメリットです。ただし、業界全体の平均値をもとに評価が行われるため、対象企業特有の強みや特性が反映されにくいというデメリットもあります。

また、評価対象に近い類似企業が見つからない場合には、この手法を適用できないこともあります。したがって、マーケットアプローチを採用する際には、比較対象となる企業や取引の選定が重要です。

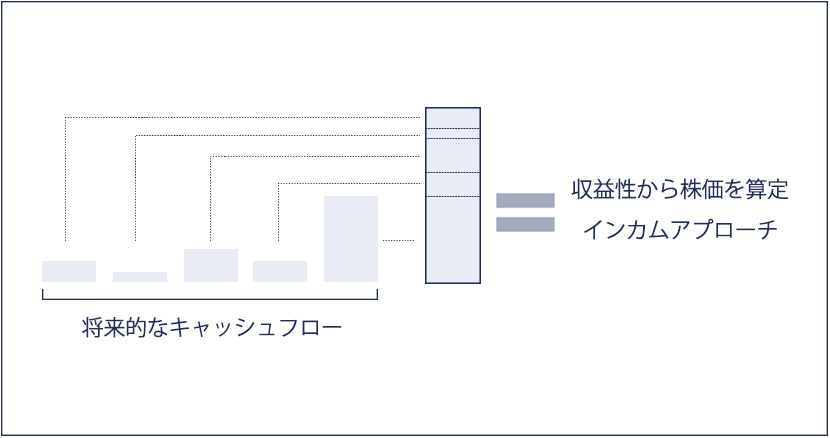

インカム・アプローチ

インカムアプローチとは、将来見込まれる収益の価値に着目して企業価値を計算する方法です。代表的な手法は、「DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)」「収益還元法」「配当還元法」の3つがあります。

このアプローチのメリットは、将来の収益見込みに基づいた評価が可能であり、市場の一時的な変動に左右されにくい点です。将来性を重視する評価方法として、特に成長が期待される企業の価値を把握するのに適しています。

ただし、株価には投資家の主観的な判断や期待が反映されるため、客観性のある評価を行うことが難しいというデメリットもあります。

そのため、インカムアプローチを用いる際には、収益予測の根拠や前提条件を慎重に検討することが求められます。

株価の決定に関わる要因

株価は個別企業の業績だけでなく、資本市場の動向や国際情勢などのさまざまな要因で変動しています。株式を売買するタイミングは、株価の決定に関わる各要因を確認してから判断しましょう。

株価の上昇や下落に関しては、主に以下の要因が挙げられます。

- 会社の業績・将来性・人気

- 金利

- 外国為替

- 景気動向

- 政治・政策

- 国際情勢

- 自然災害や天候

それぞれ詳しく解説しますので、順番に理解を深めましょう。

会社の業績・将来性・人気

企業の売上や利益などの業績は、株価を決定する重要な要素です。

売上や利益、キャッシュフローが伸びて業績が改善される見込みがあると、配当の増加やキャピタルゲイン(株式の購入価格と売却価格の差により生じる収益)を期待して株式を購入する投資家が増える傾向にあるためです。

ただし、好業績であったとしても、投資家から「株価が上がりきっている」「材料は出尽くした」と判断されてしまうと、株価が下落するケースもあります。

株価に影響を与える具体的な要因は、以下のとおりです。

| 株価の上昇が期待できる | 株価の下落につながりやすい |

|---|---|

|

|

同業種の株価の動きは似る傾向にあるため、業界自体の浮き沈みに着目することも重要です。また、会社の将来性も、株価の決まり方に影響を与えます。現在の会社の業績を踏まえ、将来性の期待が高まると株価は上昇する傾向にありますが、事故や不祥事などが起こると株価は下がりやすくなります。

なお株価は、業績だけなく人気にも左右されるのが通常です。たとえ業績が良くても、多くの人に良い会社であると認識されていなければ、株式を購入する人が増加せず、株価が上がりにくくなるでしょう。

金利

金利も、株価が決まる要因の一つです。金利が上がると企業は銀行からの借入を控えるため、設備投資や事業拡大を縮小して売上が減少し、株価が下落することが懸念されます。

反対に金利が下がると、企業は銀行から借入しやすくなるため、設備投資や事業拡大を行う可能性が高まります。それにより、売上の伸びが期待されて株式を購入する投資家が増える傾向にあるため、株価が上昇しやすくなるのです。

また、金利が上がると新たに発行される債券の利回りが上昇するため、投資家にとっては債券が魅力的な投資先となり、リスクの高い株式からリスクの低い債券へと投資資金を動かす傾向にあります。これにより株価が下落する場合があります。

このように、金利と株価は逆相関の関係にあるとされており、金利は株価に大きな影響を与える要因です。

外国為替

株価の動向において特に注目されるのが、ドル/円、ユーロ/円の為替市場の変化です。下表は、円高と円安が株価に与える影響について示しています。

| 円高 | 円安 | |

|---|---|---|

|

輸入や海外生産 |

|

|

|

輸出 |

|

|

電機や自動車、機械などの輸出産業は、円高では円換算した際の販売価格が安くなるため株価が下がり、円安だと販売価格が高くなり利益が伸びて株価が上がりやすい傾向にあります。

景気動向

国内の景気の動向は、大きく株価に影響します。

好景気であれば、会社の活動は活性化しやすいため、収益が増えて株価が上昇することが期待できます。また会社の活動がより活発化すると、さらに株価の上昇が見込めるという好循環が起こりやすいです。

反対に不景気になると、会社の活動や消費者の消費行動が鈍化して利益が減少する傾向にあり、株価が下がる要因となります。

身近なところから景気動向をチェックするには、不況で外出の頻度が減ったり、出費を抑えることが多くなったりしていないか確認することで、消費の鈍化が予想できます。

政治・政策

景気や経済に大きな影響を与え、株価を左右する要因となるのは、増税や減税、景気対策といった政府の財政対策や日本銀行の金融政策です。

例えば、政局が安定していないと日本国内の投資家に対してだけでなく、海外の投資家にも不安感を与えることになり、その結果、株式の売却が増えて株価の下落を招く可能性があります。

反対に、国内外の投資家が財政対策や金融政策に期待感を持つことができれば、株式を購入する人が増えて株価が上昇しやすくなります。

したがって株価を見通す際は、GDP(国内総生産)や日銀短観(全国企業短期経済観測調査)など、政府や日本銀行が発表する経済指標を確認すると良いでしょう。

国際情勢

近年は経済のグローバル化により、商品やサービスの輸出入、人の移動など、国境を越えた投資活動が活発になっています。

そのため歴史的な株価の急落は、しばしば国際情勢に関連していることが多い傾向にあります。例えば、2008年のリーマンショック(サブプライムショック)では、世界中の株式市場で株価が暴落しました。

また、2020年からのコロナショックのときには株価が大きく下がり、その後回復するなど、株式市場の国際化に伴い、世界的なできごとが日本の株式市場にも大きく影響を及ぼしています。

各国の戦争やテロといった経済以外の要因によって株価が変動するケースもあるため、株式市場を見通すうえで国際情勢の注視が欠かせません。

自然災害や天候

自然災害や天候も、株価に影響を与える要因の一つです。天候の影響でわかりやすい例が、農作物がうまく育たない場合です。気温や降水量によって収穫量が減ったり品質に影響したりすると、経営を圧迫し、株価の下落を引き起こす要因となります。

大規模な自然災害が発生した場合、被害を受けた企業の業績は悪化する傾向にありますが、その一方でインフラ復旧に関する需要が高まります。具体的には、自然災害による修復や復旧作業に伴い、建設や土木関連の企業の株価が上昇することもあるのです。

まとめ

株価は企業の業績や将来性、景気、為替、金利、国際情勢など多様な要因によって日々変動します。また、上場企業と非上場企業では株価の決まり方が異なり、それぞれに適した評価手法の理解が求められます。投資判断やM&Aの場面では、単に株価の数字だけを見るのではなく、時価総額や評価アプローチ、外部環境の影響も総合的に捉える視点が求められます。株価の仕組みを正しく理解することは、健全な意思決定と将来に向けた企業戦略を描くうえでの重要な基盤となるでしょう。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 株価はどのようにして決まるのですか?

- 上場企業は市場の需要と供給によって、非上場企業は税務評価やM&A評価によって株価が決まります。

- 時価総額とは何ですか?

- 株価に発行済株式数をかけたもので、企業の市場価値を表す指標です。

- 非上場企業の株価はどのように評価されますか?

- 同族承継時は税務評価方式、M&A時はコスト・マーケット・インカムの各アプローチで評価されます。

- 株価に影響を与える外的要因には何がありますか?

- 金利、為替、景気動向、政治情勢、国際問題、自然災害などが挙げられます。

- 株価が上がると企業価値も上がるのですか?

- 株価が上がれば時価総額が上昇し、投資家からの市場評価が高まっていると判断されます。