更新日

NDAについて

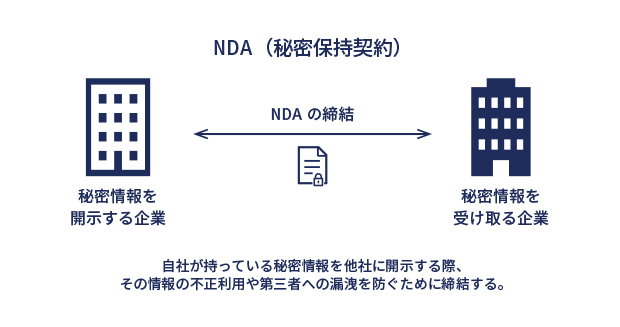

NDA(秘密保持契約)とは、企業間で秘密情報を保護するための契約です。M&Aや業務提携、共同研究など、ビジネスのなかで自社の機密情報を開示せざるを得ない場面は少なくありません。そういった場面でNDAを締結しておけば、自社の情報を守ることにつながります。

本記事では、NDA締結の目的やメリット、契約書に必要な条項、関連する法律、定めるべき条項などについて、詳しく解説します。

このページのポイント

~NDA(秘密保持契約)とは?~

NDAとは、Non-Disclosure Agreementの略称で、秘密保持契約や機密保持契約を指す。NDAの目的は、自社の有する秘密情報を他社に提供する際に、特許申請や不正競争の防止、情報漏洩や不正利用を防ぐことであり、M&Aを検討する際にも情報漏洩防止の観点から、相手先や仲介会社とのNDA締結は大前提であり、円滑なM&Aの実施には必要なことである。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #NDA(秘密保持契約)とは?

~その他 M&Aについて~

NDA(秘密保持契約)とは

NDAとは、Non-Disclosure Agreementの略称で、秘密保持契約や機密保持契約を指します。「Confidentiality Agreement」の頭文字をとって、「CA」と呼ばれることもあります。

ビジネスではノウハウや製品情報、顧客情報などさまざまな秘密情報があり、流用されると経営上の問題が生じるため厳重に取り扱わなければなりません。一方で、取引を通じて情報を開示しなければならないケースもあるかと思います。そこで、当事者間で締結されるのがNDAです。

NDAを締結する目的・必要性

NDAの目的は、自社の有する秘密情報を他社に提供する際に、特許申請や不正競争の防止、情報漏洩や不正利用を防ぐことです。

ビジネスにおいては、商品の製造方法や顧客の個人情報、技術情報などさまざまな情報を取扱います。これらの情報は業務を通じて従業員や取引先などの第三者に開示する場合も少なくありません。しかし、事業者の存続に関わる秘匿性の高い情報が外部に流出したり悪用されたりすると経営上の損害が発生するだけでなく、ライバル会社に顧客を奪われたり、損害賠償などの実害が生じます。

このような損害を防ぎ、信頼のおける当事者間で情報を取り扱うためにNDAは存在します。

M&Aを検討する際も、NDAの締結は大前提となります。具体的には、事業承継を検討している際に、NDAを締結せずに財務情報などを相手方や仲介会社に提供するのは大きなリスクを伴います。M&Aを円滑に成立させるためにも、NDAを締結しておくことが重要です。

NDA締結が必要になるシーン

企業がビジネスを展開するなかで、自社の秘密情報を外部に開示しなければならない場面もあるでしょう。そのような場面ではNDAを締結し、情報の適切な管理と保護を実現する必要があります。

特に下記のようなビジネスシーンでは、NDAの締結が必要不可欠です。

- 業務提携:提携先の企業に自社の事業内容や技術情報を提供する場合

- 共同研究: 共同研究を行う企業と、研究内容や成果に関する情報を共有する場合

- M&A:買収対象企業の財務状況や事業計画を精査する場合

- 人事:社員の雇用時など

NDAは、情報開示に伴うリスクを適切に管理し、開示者と受領者双方の利益を保護する重要な法的枠組みとして機能します。この契約を結ぶことで、両者は安心してビジネスを進めることができます。

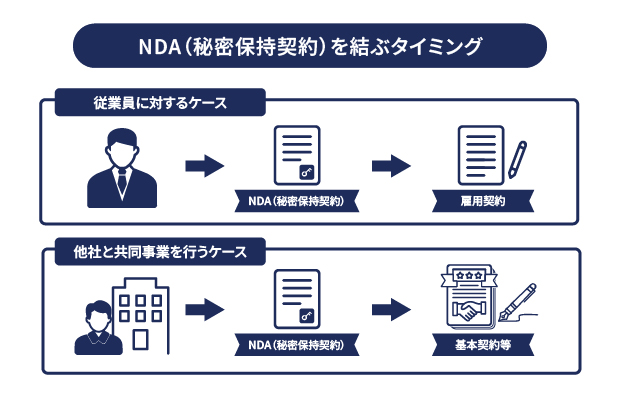

NDAを結ぶタイミング

NDAを結ぶタイミングは、秘密情報のやりとりが発生する前が望ましいといえます。事前に締結しておくことで、必要な情報を安心して開示できるからです。NDAの締結前の商談において、秘密情報を開示したにも関わらず取引につながらなかった場合には、貴重な情報が漏れた結果が残るだけになってしまうでしょう。

具体例を挙げるなら、従業員に対するケースでは雇用契約時、他社と共同事業を行うケースでは基本契約等、共同事業に関する契約と同時に締結することが望ましいです。

NDAの効力は効力発生日からとなり、以前に遡ることはできません。NDAの締結前に秘密情報を伝えてしまった場合やNDAの締結を失念していた場合には、速やかにNDAを締結するよう申し出て、NDAに、契約締結日に関わらず、効力発生日を必要な時点に遡らせる条項を定めることが肝要です。

NDAのメリット

NDAのメリットは次のとおりです。

- 秘密情報の流出を防止する

- 秘密情報の範囲を定義できる

- 情報流出時に損害賠償を請求できる

秘密情報の流出を防止する

NDAを締結することで秘密情報の流出を防止できます。NDAには拘束力があり、締結により契約の当事者間に義務が生じます。情報の管理意識が高まるため、秘密情報の流出リスク軽減につながるでしょう。

一般的なNDAでは、情報の無断開示禁止の他、目的外の情報利用の禁止や取引終了時の秘密情報の返還についても定めます。これらの規定により、予期せぬ情報流出を抑止できます。ただし、契約当事者の情報管理体制が整っていない場合には情報漏洩リスクは残るので、留意が必要です。

秘密情報の範囲を定義できる

NDAでは秘密情報とする範囲を明確に定義できます。具体的な内容を定義することで、不正競争防止法で保護される情報よりも広範囲の秘密情報をカバーすることも可能です。

そもそも、不正競争防止法は公正な競争を促す目的で制定されたため、保護される内容も営業秘密などが主となっています。また、保護の対象も秘密管理性や有用性など、公然と知られていないことの要件を満たす情報に限られます。

しかし、実際の業務においては、これらの営業秘密以外にも保護が必要な場合もあるでしょう。NDAにおいて広範囲に定めておくことで、不正競争防止法の範囲以上の情報保護が可能となります。

不正競争防止法について、詳しくは経済産業省の情報も参考にしてください。

情報流出時に損害賠償を請求できる

NDAを締結していたにも関わらず情報流出が起こった場合には、契約不履行に基づく損害賠償を請求できる点もメリットです。損害賠償額はときに膨大な金額となるため、情報漏洩を抑止する効果が期待できます。ただし、秘密が漏れたことで生じた損害額を立証することは困難である点に留意が必要です。

また、NDAでは損害賠償に限らず、情報流出につながる可能性のある行為があった場合の差止請求権を規定することも可能です。万が一、情報流出につながる行為があった場合でも被害を最小限に抑えることができるため、差止請求権の行使に関する条項もあわせて規定しておくと良いでしょう。

NDAと関連する法律

ここからは、NDAが必要となるケースと関連する法律について解説します。主な法律は次のとおりです。

- 個人情報保護法

- 不正競争防止法

- 特許法

個人情報保護法

個人情報保護法では、次の2つの義務が定められています。

- 取り扱う個人データを安全に管理するために、必要かつ適切な措置を講ずる義務

- 従業員や委託先などに対して、必要かつ適切な監督をする義務

個人情報保護の観点からは、これらの義務を遵守しなければなりません。取引を通じて相手方や関係者に開示する秘密情報に個人情報が含まれる場合には、該当する条項を組み込んだNDAを結んでおく方が義務内容は明確になります。

不正競争防止法

不正競争防止法は、公正な競争を促すために定められた法律であり、事業者の営業利益と公正な競争秩序を維持するために必要な内容が規定されています。

ただし、不正競争防止法で保護されるべき営業秘密には、次の3要件が求められます。

- 秘密管理性

- 有用性

- 非公知性

これらの条件を満たす情報は一部の営業利益を構成するような情報であり、範囲は限定的です。そこで、不正競争防止法において守られる営業秘密以外の情報も、法的保護を受けられるように、その範囲を広げる必要があります。NDAにおいて、広く秘密情報の範囲を指定しておくことで保護の対象を広げ、自社の営業秘密の侵害を予防することが可能です。

特許法

特許法は、製品や発明について特許を取得する場合に適用される法律であり、公知の発明(不特定に公然と知られている発明)は特許を取得できない旨が定められています。

NDAを締結せず、関係者に情報を開示した場合、その情報が広まり公知の発明として特許を取得できなくなるだけでなく、その情報をもとに相手方が先に特許を出願してしまうリスクも生じます。このようなリスクを排除し、自社独自の発明に関する技術情報の保護、また、ビジネス上の競争優位性を維持するためにも、NDAを締結することが求められます。

NDAの契約書で定める条項

秘密保持契約(NDA)で定めるべき主な条項は、以下のとおりです。

- NDA締結の目的

- 秘密情報の定義

- 目的外使用の禁止

- 開示を認める例外規定

- 秘密情報の返還・破棄義務

- 損害賠償

- 契約の有効期間、存続条項

- その他一般条項

それぞれの条項について、詳細を見ていきましょう。

NDA締結の目的

NDAの前文には、契約を締結する目的を明確に記載します。目的を明確にしないと、情報管理の範囲が不明確になり、契約の効力が十分に発揮されない可能性があります。

具体的には「甲乙間の業務提携の可能性を検討するため」や「M&A取引の検討にあたり、必要な情報を共有するため」といった記述が必要です。この目的規定は、情報の「目的外利用」を判断する基準となります。

上記の記載にあたっては、記載する目的の範囲に注意しましょう。狭すぎると契約の実効性が失われ、広すぎると抽象的になって目的外利用の判断が難しくなります。秘密保持の実効性を確保するには、取引の実態に即した適切な範囲設定が必要です。

秘密情報の定義

秘密情報の定義は、NDAの中核となる要素です。開示される情報のうち、何が秘密として保護されるべき情報なのかを、当事者間で明確に合意しておかなくてはなりません。

一般的な秘密情報の範囲には、開示者が相手方に開示する事業上・技術上の情報全般に加え、NDAの存在自体や、取引に関する協議・交渉の内容なども含まれます。ただし、すべての情報を秘密情報とすると、受領者の負担が過大になる可能性があるため、下記のような情報は通常除外されます。

- 公知情報: 開示時に既に公知であった情報。

- 既存保有情報: 開示時に受領者が既に保有していた情報。

- 合法取得情報: 受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に取得した情報。

このように、秘密情報の範囲は、保護すべき情報を確実にカバーしつつ、実務上の現実性も考慮して設定することが求められます。

目的外使用の禁止

秘密保持契約(NDA)において、秘密情報の取扱いに関する具体的なルールを定めることは極めて重要です。

特に、「目的外使用の禁止」は、秘密情報を契約で定められた目的以外に使用することを明確に禁止するもので、秘密情報の不正利用を防ぐための核となる条項です。

具体的には「受領者は、開示された秘密情報を本契約の目的のためにのみ使用するものとし、開示者の事前の書面による承諾無く、その他の目的に使用してはならない」といった形で規定されます。

より具体的なルールを定めれば、それだけ情報漏洩のリスクが抑えられ、秘密情報の適切な管理が可能となるでしょう。また、目的外使用に該当する行為を具体的に列挙することで、受領者の予見可能性を高め、意図しない違反を防ぐことができます。

開示を認める例外規定

秘密保持義務の例外規定は、一般的には開示が禁止されている秘密情報を、特定の状況下で開示することを認める条項です。実務上、この例外規定が無いとビジネスの円滑な遂行に支障をきたす場合があります。

特にM&Aや業務提携の場面では、相手方のグループ会社への情報開示が必要となることが少なくありません。そのため、下記のような例外的な開示を認める規定を設けることが一般的です。

- 法令による開示: 法令に基づく義務、または裁判所や行政機関からの命令により、秘密情報を開示しなければならない場合。

- 弁護士等への開示: 弁護士、税理士、公認会計士等の専門家への相談のために、秘密情報を開示する必要がある場合。

ただし、例外規定の範囲設定には慎重な検討が必要です。範囲を広げすぎると情報管理が困難になり、反対に狭すぎると実務上の支障が生じかねません。取引の性質や当事者の事情を考慮しながら、適切な範囲を設定しましょう。

秘密情報の返還・破棄義務

秘密情報の返還・破棄義務とは、秘密保持契約の有効期間が終了したとき、または秘密情報を使用する必要が無くなったときに、受領者が秘密情報を開示者に返還、もしくは適切な方法で破棄することを義務付けるものです。

秘密情報を必要以上に長期間保管していると、提供者側にとっては情報の紛失や漏洩されてしまうリスクが高まります。また、受領者側の管理負担も増大しかねません。そのため、不要となった秘密情報は速やかに返還または破棄することが望ましいのです。

契約書には、返還・破棄の具体的な方法を明記しておくことをおすすめします。例えば、「紙媒体の資料は裁断処理を行い、電子データは復元不可能な方法で消去」といったものが挙げられるでしょう。さらに、返還・破棄の完了後、その旨を書面で報告する義務を課すことで、より確実な情報管理が可能となります。

損害賠償

秘密保持契約(NDA)に違反した場合、違反者は相手方に対して損害賠償責任を負うことになります。この損害賠償条項は、契約違反の抑止力として機能すると共に、違反が生じた際の対応を明確にする役割を果たします。

損害賠償条項では、賠償の範囲を適切に設定しましょう。「一切の損害」といった包括的な表現は避け、「秘密情報の漏洩によって直接生じた損害」「営業上の損失」「信用毀損による損害」など、具体的な損害の種類を明記することが望ましいです。

また、違反行為の態様によって賠償額に差を設けたり、あらかじめ違約金の額を定めたりすることで、より実効性の高い損害賠償条項とすることができます。

契約の有効期間、存続条項

有効期間とは、NDAの効力が発生する期間のことです。この期間中、当事者は秘密保持義務や目的外利用の禁止など、NDAで定められた義務を負うことになります。期間を定めないと、情報管理の負担が際限無く続いてしまう可能性があります。

NDAにおける有効期間には、大きく2つの側面があります。1つは新たな秘密情報の提供を受けることができる期間、もう1つは開示された情報の秘密を保持すべき期間です。一般的に有期契約の場合、1年から5年程度の期間が設定されます。

ただし、情報の種類や性質によって、適切な保持期間は異なってきます。技術情報は比較的長期の保持が必要ですが、場合によっては短期でも十分なこともあるでしょう。このように、情報の重要性や特性に応じて、情報カテゴリごとに異なる有効期限を設定することも検討に値します。

その他一般条項

秘密保持契約(NDA)には、これまで解説してきた主要な条項に加えて、契約の円滑な履行と紛争予防のために、いくつかの一般条項を盛り込むことが多いです。主なものとしては下記のとおりです。

- 契約当事者が、反社会的勢力に該当しないことを表明・確約する条項。

- 反社会的行為を行わないことを確約する条項。

- 違反した場合の契約解除条項。

- 違反した場合の損害賠償条項。

- NDAの解釈や適用に際して準拠する法律を定める条項。

- NDAに関する紛争が生じた場合に、訴訟を提起する裁判所を定める条項。

これらの条項は、安定した契約関係の維持と、万が一の紛争時の対応をスムーズにするために重要な役割を果たします。

NDAを締結する方法

NDAを書面で作成する場合は、相手方と自社用に原本を2部作成します。1部は相手方に送付し、署名と押印を受け、返送してもらいます。また、原本であることを示すために、2部を揃えた割印も施すこともよくあります。

原則として、NDAの作成に収入印紙は不要です。ただし、課税文書に該当する内容がNDAに含まれる場合には、収入印紙が必要となるケースがあるため留意しましょう。

また、近年は、電子契約サービスを利用したNDAの締結も広まっています。電子サインとタイムスタンプを用いることにより、書面の契約書と同様の効力を持たせられます。

まとめ

NDA(秘密保持契約)は、企業の重要な秘密情報を保護するための法的枠組みです。特にM&Aにおいて、財務情報や事業計画などの機密情報を開示する際には、リスク回避のために必須といえます。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。