更新日

PMI(経営統合)について

PMIとは、M&A(企業の合併・買収)が成立した後、統合による効果の最大化を目的として行われる一連のプロセスを意味する用語です。M&Aは単に実施すれば効果が期待できるわけではありません。経営統合、業務統合、意識統合の各プロセスを経て初めて、シナジー効果の促進、企業価値の向上が期待できます。

本記事では、「M&Aとは?M&Aとは?|詳細記事へ」の基本的な理解を踏まえたうえで、PMIの概要とその重要性や効果、実施項目の詳細やプロセスに加え、M&Aを成功させるためのポイントを解説します。

M&Aの基本的な概要について、詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

このページのポイント

~PMIとは?~

PMIとは、M&A成立後に企業価値の最大化を目指して実施される統合プロセスです。経営、業務、人材、制度の各側面から総合的に統合を進めることで、混乱の最小化とシナジー効果の実現を図ります。準備段階からの計画と体制整備、継続的な検証と改善が成功の鍵となります。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&Aの流れ

- #PMIとは?

~その他 M&Aについて~

PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)とは?

PMIとは、M&Aの成立後に行われる統合プロセスのこと。Post Merger Integration(ポスト・マージャー・インテグレーション)の頭文字を取った略称です。日本語に直訳すると「合併後の統合」を指しますが、ビジネス上はM&A後に限らず、統合効果を最大化させるために行う一連のプロセスを意味します。具体的には、経営・業務・意識をはじめとする統合施策の実施により、M&Aによって想定していた統合効果や投資効果を得ることを目的に行われます。

PMIは、M&Aの成否を握る非常に重要な概念です。M&Aに際して、買収元・買収先企業が共に混乱するケースは少なくないためです。PMIを十分に検討、実施することが企業同士を実質的に融合させ、経営統合を成功に導きます。

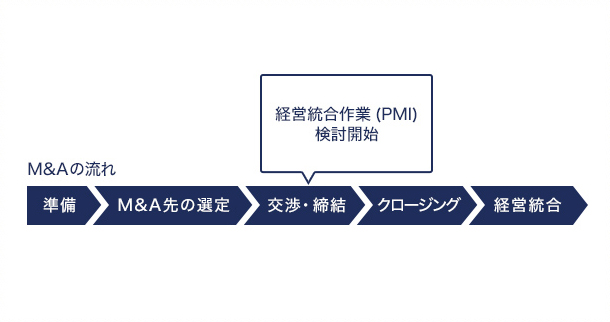

PMIの準備をはじめるタイミング

PMIはM&Aが成立した後から本格的に進められますが、成功させるためには、それよりも早い段階から準備を始めることが大切です。M&Aの成立までには、トップ面談や条件の話し合い、デューデリジェンスなどが実施されますが、こうしたプロセスを通じて少しずつ、対象企業の文化や従業員の意識、業務の流れなどを知ることができます。

したがって、こうした情報をもとに、統合の際に起こりそうな課題を予測・準備しておけば、M&Aが完了した後もスムーズに次のステップに進むことができるでしょう。また、早めに準備を進めておけば、対応が遅れるリスクを防ぐこともできます。

いずれにしても、事前の計画をしっかり立てておけば、PMI全体をスムーズかつ効率的に進めやすくなります。

PMIに要する期間

M&Aが成約してからPMIを実施し、その結果期待するシナジー効果が現れるまでに、平均して約1年程度かかると言われています。統合プロセスは長期的な取り組みになるため、相手企業との双方向での意見交換や情報共有を継続することが重要です。

とはいえ、時間をかければかけるほど、シナジー効果が高まるというわけではありません。PMIをできるだけ短期間で効果的に実施するためには、あらかじめ具体的なスケジュールを策定しておき、それを計画的に進めていくことが成功の鍵となります。

PMIの重要性・効果

ここでは、PMIの重要性と得られる効果について解説します。

M&Aでは、それまで別の組織だった企業が統合されるため、混乱が非常に生じやすくなります。これは、統合直後には次のようなリスクがあるためです。

- 業務・経営上の混乱と内部対立の顕在化

- 社員の反発や離職

- 想定した統合の効果が得られない課題

- 予定どおりに統合が進まないことによる業績悪化

- 会計処理が異なることによる(連結)財務諸表の作成遅延

これらのリスクを排除し、想定どおりの経営統合を推し進めるために、PMIはビジネス上の重要な役割を担います。

一方で、PMIにあたっては、統合相手や自社を分析し理解を深めることが必須です。

統合の阻害要因や企業風土の把握、組織管理を行うことで、両者にとってより良い関係性を築けるようになるため、統合によるシナジー効果や組織全体の成長促進が期待できます。

PMIの実施項目

PMIでは、全体の枠組みを決め、実施の詳細と計画を検討することが重要です。ここでは、M&AにおけるPMIの手法として代表的な、次の実施項目について解説します。

経営体制・組織の統合

各企業の経営理念や企業文化には少なからず違いがあるため、買収元・買収先企業における経営や組織の統合は非常に重要です。これらの違いをそのままに業務を継続すると、組織上の軋轢が生まれ、いずれは衝突や人材流出が起こる可能性があります。

PMIでは、組織上の対立や反発が起こらないように、統合後の経営体制、意思決定プロセス、組織体制、人員配置、情報伝達フローなどを決定することが重要です。

業務システムの統合

業務システムやインフラ、オペレーションの統合もPMIにおいて重要な意義を持ちます。ただし、システムやインフラなどの統合は、コストや手間が膨大になることが予想されます。

業務システムの統合をスムーズに行うには、M&Aで想定できる効果から逆算し、優先順位や時期、範囲などを検討しましょう。また、統合に伴い、担当者の負担の増加が予想されます。PMIによる効果説明を行い、理解を得たうえで施策を進めましょう。

会計・財務分野の統合

M&A後の会計・財務分野に関する統合とは、買い手企業と売り手企業の会計や財務、税務に関する業務を一本化し、新しい管理体制を構築することを指します。

会計業務は法令に基づいて行われているため、本来はどの企業でも同じように行われているはずですが、実際には企業ごとに違いが見られることも珍しくありません。

同一の会計事象に対しては、同一の会計処理を行える体制にする必要があるため、まずは、会計処理が相違している領域を洗い出す必要があります。その上で、買い手企業・売り手企業で導入可能な会計処理方法を選択・決定していくことになります。そのためには、業務リストやフロー、マニュアルの整備が欠かせません。

また、スムーズな統合を実施するためには、両社の事業特性を踏まえた効率的な体制を構築する必要があります。

制度の統合

人事や総務、法務といった制度領域での統合も大切です。買収元・買収先企業の混乱や反発を想定しつつも、経営戦略やマネジメント、現場におけるノウハウの統合を意識して進めましょう。

具体的には、両社の人事評価制度や報酬制度、教育制度、研修制度といったあらゆる制度についての精査や見直しが求められます。現場環境や各社員の働き方にまで落とし込んで、意見をすり合わせ、認識を一致させることが、経営統合を成功に導きます。

業績評価基準の再策定

PMIでは、効果検証と共に、期待した効果が現れない場合のフォローアップが重要です。既存の業績評価基準や仕組みを見直し、統合後の業績検証や改善案策定に役立てましょう。

再策定では、KPIの設定やマネジメントサイクルの導入も有効です。測定結果をモニタリングし、改善のためのPDCAを継続的に回してください。改善を繰り返すことで精度が高まり、より充実したフォローアップに役立てられます。

事業内容や取引先の精査

経営統合にあたり、買収元・買収先の事業内容や取引先の精査と見直しをすることにも意義があります。利益やシナジーの大きさから選択と集中を繰り返し、精査していきます。

両社の類似製品やサービスがある場合の統廃合や、仕入れ先が複数ある場合の絞り込みを視野に入れて判断することも重要です。

事業内容や取引先の精査は、シナジー効果に直結します。精査の結果に基づいた業務計画立案や担当割り当てを実施し、より利益につながる統合を目指しましょう。

PMIのプロセス

PMIのプロセスは、M&Aの成功を左右する重要な手順です。そこでこの章では、成約前の準備段階から統合計画、効果検証やフォローアップまで、一連の流れについて具体的に解説します。

1. M&Aの方針決定

PMI実施にあたっては、M&Aをどのように進めていくのか、その枠組みを検討します。具体的にどのような手順、スキームによってどの程度の期間で実施するかを検討しましょう。

代表的な枠組みは次の3つです。

- 連邦型統合

- 対象企業を子会社として残し、経営の自主性を維持させる統合形態

- 支配型統合

- 対象企業を子会社として残す一方で、経営に積極的に関与する統合形態

- 吸収型統合

- 対象企業に対して吸収合併や吸収分割、事業譲渡といった手段を用いて自社に吸収し、一体化を図る統合形態

2. 統合計画(ランディングプラン)の策定

続いて、統合計画(ランディングプラン)を策定します。統合計画とは、クロージング(M&Aでの経営権の移転手続き)後に行う実施計画で、通常は3〜6ヶ月以内に実施します。

買収元、買収先それぞれにおいて統合計画を立案し、主に事業面、管理面の見直しについて必要となる作業を計画に落とし込んで策定します。具体的には、事業面では原価や販売費、管理費の見直し、管理面では組織や規定、人事や労務、経営管理や経理、庶務について行われるのが一般的です。

3. 100日プランの作成

これまでの手順で策定した統合方針や計画に基づいて、100日プランを作成します。

100日プランとは、クロージングより100日で策定される買収先企業における中期事業計画です。100日プランの策定により中期的な課題を整理し、中長期的な経営効果を促進します。

PMIは統合計画や100日プランをもとにして実施されます。計画を適切に遂行するためにも、具体的な目標やKPIの設定、行動レベルに落とし込んだアクションプランの設計も同時に行いましょう。

4. M&Aの実施

100日プランに従い、M&Aを実施します。100日プランに入れられなかった施策は改めて実行計画として策定し、取り組みましょう。

具体的なアクションプランに基づいて施策を実施し、マネジメントによるモニタリングを行うことも重要です。定性的、定量的な目標に対するKPIを設定し、達成状況を検証します。

企業によって、取り組むべきテーマや課題への優先度合いは異なります。M&Aは中長期的に実施することを念頭におきつつも、効果的な取り組みを行えるように、担当者の当事者意識の醸成も図っていきましょう。

5. ディスクローズ

M&Aが成約した後は、関係者に対する情報開示(ディスクローズ)を行うことが求められます。この際、秘密保持契約を遵守しながら、適切なタイミングと方法で情報を公開することが重要です。

特に売り手企業の従業員には、M&Aによる新たなビジョンや成長性などの期待感を伝える一方で、雇用の維持など「これまでと変わらないこと」についても丁寧に説明し、不安を払拭する必要があります。また、買い手企業の従業員に対しても、M&Aの目的や背景、今後の展望を共有し、理解と協力を得ることが重要です。

情報発表のタイミングや言葉の選び方、説明会の参加者については、両社で事前に綿密な打ち合わせを行い、お互い齟齬のないように十分なコミュニケーションを取っておきましょう。

6. 効果検証・フォローアップ

PMIにおける最後の手順は、効果検証とフォローアップです。策定された統合計画や100日プラン、さらに作成されたアクションプランの進捗状況を測定し、効果検証を行います。

検証によって、改善すべき事項や対応すべきトラブルが顕在化すれば、この段階でフォローアップ施策を実施します。

また、M&Aの実施から6ヶ月、1年などの節目には、買収元と買収先企業双方でその関係性や施策の遂行状況、統合状況を振り返ることも有意義です。シナジー効果を高め、企業価値をより向上させるために、どのような施策を実施できるのかを検討し、方針や計画の改善を図りましょう。

PMIを成功させるためのポイント

PMIを成功させるには、計画的な準備と柔軟な対応が重要です。ここでは、さまざまな問題に対して、どのようにPMIを実施すべきかについてできるだけ具体的に解説します。

経営陣がM&Aの目的や方針を明確にする

PMIを適切に実施するためには、経営陣が経営ビジョンやM&Aの目的を明確にすることが重要です。これらの結果から逆算して統合計画を立案すると良いでしょう。

立案時は、定量目標と定性目標の両方に対するKPIを設定し、マネジメントサイクルを導入したうえで定期的にモニタリングして進捗を追うことが大切です。策定された統合計画に沿い、経営陣が強いリーダーシップをとっていくことでPMIの成功が期待できます。

デューデリジェンスを徹底する

デューデリジェンスの徹底もPMI成功に不可欠です。デューデリジェンスとは、M&Aの対象企業に対して詳細な調査を行うことを指します。デューデリジェンスが不足すれば、統合にあたって必要な情報が欠けるため、PMIがうまくいかない要因となります。

一般的に、デューデリジェンスは経営体制や事業規模での調査が求められると考えられがちですが、より詳細な部分に対する調査も必要です。例えば、人事や法務といった制度面に関しても詳細調査を実施して社員とすり合わせを行えば、将来的な障壁を予防できるでしょう。また、会計・税務分野の統合を効果的に行うために、財務面の調査も必要です。

PMI効果を最大限に得るためにも、デューデリジェンスの実施は可能な限りのコストや時間をかけて、徹底的に調査を行うように意識してください。

達成可能なスケジュールで進める

PMIは、異なる企業文化や業務プロセスを持つ組織を統合する、非常に複雑な作業です。そのため、短期間ですべてを完了させるというのは、現実的ではありません。

したがって、PMIの関係者全員が長期的な視点を持ち、現実的かつ達成可能なスケジュールを立てることが大切です。各フェーズに必要な期間を正確に見積もり、段階的に目標を達成していくことが重要です。

適切な人材でプロジェクトを編成する

PMIは部門を横断して進める必要があります。そのため、社内で適切な人材を集め、プロジェクトを編成して当たることで、より成功に近づきます。

可能であれば、PMIを専任で担当し、各部門とコミュニケーションを取りながら計画を遂行できる担当者を置くと良いでしょう。プロジェクトのスムーズな進捗管理や不測の事態に対応できる人材を配置することで、PMIの精度はより向上します。

ただし、人事異動に際しては、各部門への理解を求めることも重要です。なぜなら、PMIの遂行に適する専任担当者は各部門を支える優秀な人材であるケースが多く、異動によって業務停滞が生じることによる抵抗や反発が想定されるからです。事前に部門長など幹部に対して説明を尽くし、部分最適ではなく全体最適として、この人事異動が必要であるという理解を得ることが肝要です。

情報共有・ヒアリングで社員の理解を得る

M&Aの成功には、自社はもちろん、統合先の社員の理解や統合後のモチベーションが不可欠です。

経営陣同士が納得のいく議論をして相互理解を深めることも大切ですが、社員への情報共有があってこそ広く理解を得られるようになります。適切な情報を、適切な範囲で、適切な人へ届くように、PMIの目的や意味合い、進捗、今後の展開などを必要に応じて開示しましょう。

また、現場の声をしっかりとヒアリングして、そのフィードバックをPMIに反映させることは、リスクの先回りにつながります。情報共有やヒアリングは社員の理解を得てPMIを円滑に進めるためにも重要な工程となるでしょう。

変化を受け入れ柔軟に対応する

PMIは、売り手企業と買い手企業が一体となるために必要な統合プロセスです。しかし、それぞれに異なる組織である以上、文化や業務フローなどの違いは当然目に付くでしょう。したがって、この統合の過程では、これまでと比べて業務の進め方が変わったり、一時的に混乱や非効率が生じたりすることも避けられません。

ですが、大切なのはお互いの「当たり前」を押し付けるのではなく、十分に話し合い、双方が納得できる形で妥協点を見つけることです。PMIでは、従来のやり方に固執するのではなく、お互いに変化を前向きにとらえて、柔軟に対応する姿勢が必要です。そうすれば、お互いに良好な信頼関係を築き、長期的な企業の成長を実現できるでしょう。

専門家へ依頼する

PMIは、専門知識を必要とする複雑な手続きや、長期間にわたる取り組みが求められるため、外部の専門家を活用することが有効な場合があります。

特に、法務関連のタスクを短期間で処理しなければならない場合や、会計や財務に関する専門知識が必要な場面では、自社のリソースだけでは対応が難しいことも少なくありません。こうした状況では、外部の専門家による支援が特に効果的です。

ただし、専門家に依頼する際は、自社でのノウハウ蓄積も考慮しながら、依頼する範囲や内容をしっかりと整理しておくことが大切です。外部の力を上手に活用することで、PMIを効率的かつ効果的に進めることができるでしょう。

まとめ

PMIは、M&A後の企業統合を円滑に進め、シナジー効果を最大化するための極めて重要なプロセスです。しかしその実行には、戦略立案や制度統合、人材配置など、多くの専門知識と実務経験が求められます。こうした複雑な統合を成功させるためには、専門家のサポートを受けることも重要な選択肢のひとつです。経験豊富なアドバイザーに相談することで、自社の状況に最適なPMI戦略を描き、確実な成果へとつなげることができるでしょう。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- PMIとは何の略で、どんな意味ですか?

- PMIとは「Post Merger Integration(ポスト・マージャー・インテグレーション)」の略で、M&A成立後に実施する統合プロセスを指します。

- PMIの実施に最適なタイミングはいつですか?

- M&A成立後に本格化しますが、成功には成立前からの準備が不可欠です。文化や業務の理解を進めておくことが重要です。

- PMIにはどのような実施項目がありますか?

- 経営体制・業務システム・財務・人事制度などの統合、取引先の精査、業績評価基準の再設定が含まれます。

- PMIを成功させるポイントは何ですか?

- 経営の目的明確化、適切な人材配置、柔軟な対応、情報共有、外部専門家の活用がポイントです。

- PMIに平均でどのくらいの期間がかかりますか?

- 一般的にM&A成立から1年程度が目安とされますが、計画と実行次第で変動します。