更新日

のれんについて

M&Aにおいて「のれん」は、買収金額と被買収企業の純資産との差額であり、ブランド力や人材、技術など目に見えない無形資産の価値を示します。

本記事では、「M&Aとは?M&Aとは?|詳細記事へ」の基本的な理解を踏まえたうえで、「のれん」の意味や由来、事業譲渡におけるのれんの扱い、会計処理や税務上の取扱いについて、具体的な事例も交えながらわかりやすく解説します。

また、会計上特有の発生メカニズムを持つ負ののれんや、かつての用語である営業権との違いにも触れ、のれんに対する理解を多角的に深める視点もご紹介します。

M&Aを検討する企業にとって重要な指標である「のれん」を理解することで、買収後の経営戦略やステークホルダーとの合意形成に大きく貢献することができるでしょう。

M&Aの基本的な概要について、詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

このページのポイント

~M&Aにおけるのれんとは?~

のれんとは、買収価格と被買収企業の純資産との差額で、ブランド・人材・技術などの無形価値を表す会計上の概念です。M&Aにおいては、日本会計基準とIFRSでの処理方法や償却、減損の考え方が異なり、税務上の償却方法にも特有のルールがあります。買い手・売り手の双方に影響を与えるため、財務・税務の観点から正しい理解が不可欠です。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #M&Aにおけるのれんとは?

~その他 M&Aについて~

M&Aにおける「のれん」とは

「のれん」がどのような意味を持つのか、具体的に見ていきましょう。のれんには、「負ののれん」もあり、定義を理解しておくことが重要です。

のれんの意味

会計における「のれん」は、会社法施行前に「営業権」と呼ばれていたものです。

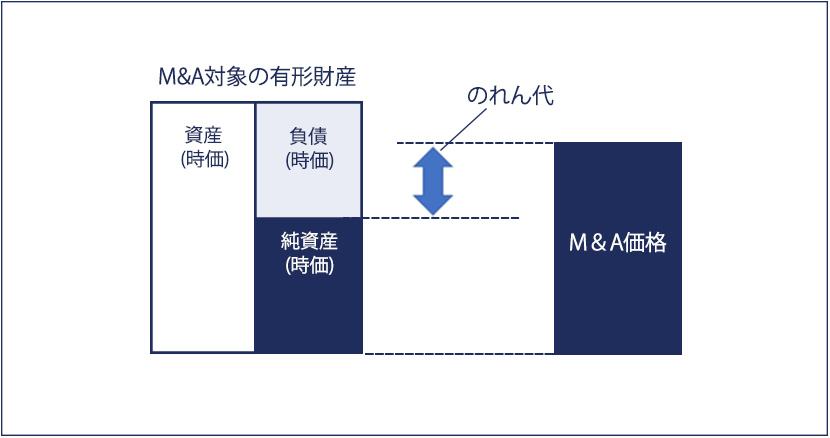

企業の買収を意味する「M&A」によって、ある企業が買収対象となる企業を子会社化した際に支払った対価から、取得対象となる企業の資産・負債を時価評価した純額を差し引いた残余の金額のことです。

買収先となる企業の収益力の高さを評価するもので、一般的には「超過収益力」と定義されており、会計では「のれん」と呼びます。のれんには、ブランド・知名度、人材・組織・社風、技術・ノウハウ、取引先との関係、顧客リストなどのうち、個別の資産として識別できないものが含まれます。

わかりやすく言い換えると、買収する事業の値段と、事業によって築き上げられた財産が持つ価値の差額が「のれん」ということになります。

ブランドやノウハウといった無形資産には、不動産のように明確な値段がありません。しかし、買収の際は、無形資産の価値も含めて交渉を行わなければなりません。その際に役立つのが「のれん」という考え方です。

なお、のれんは法律上の権利ではありません。

のれんの由来

のれんは、お店の入口に掲げられている「暖簾」に由来しています。

ブランド力や顧客との関係など、お店や企業が積み上げてきた目に見えない無形の資産を、「のれん」として会計上で扱うようになりました。

最近では、のれんの価値を積極的に可視化しようとする動きがあり、のれんの中身を商標権、技術などに分類したうえで、なるべくそれらを個別の資産として価値評価し、認識することに注目が集まっています。

負ののれん

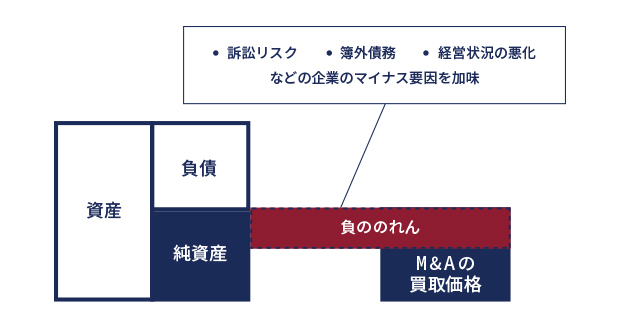

企業を買収する際に、買収価格が純資産の時価評価額を下回るケースがあり、その差額のことを「負ののれん」といいます。

負ののれんは、取得対象となる企業の将来の収益性が不透明であったり、訴訟要因があるなど、決算書には載らない事業リスクを抱えている場合に発生します。また、企業を手放す対価が純資産を下回っていたとしても、特定の会社への売却を経営者が望んだ場合などに、負ののれんが発生することもあります。

負ののれんはマイナス要因ですが、純資産よりも低い価格でM&Aを実施できるため、買収する側の会社にとっては一般的に有利であるといえます。

M&Aにおけるのれんの計算方法

のれんは、買収金額から、買収される会社の純資産額を差し引いた差額です。ここでは、純資産と買収価格、それ以外にのれんを左右する要素について解説します。

買収金額

買収金額は、売り手企業の企業価値を踏まえたうえで決定されます。企業価値の算出には、以下の3通りの方法が主に用いられます。

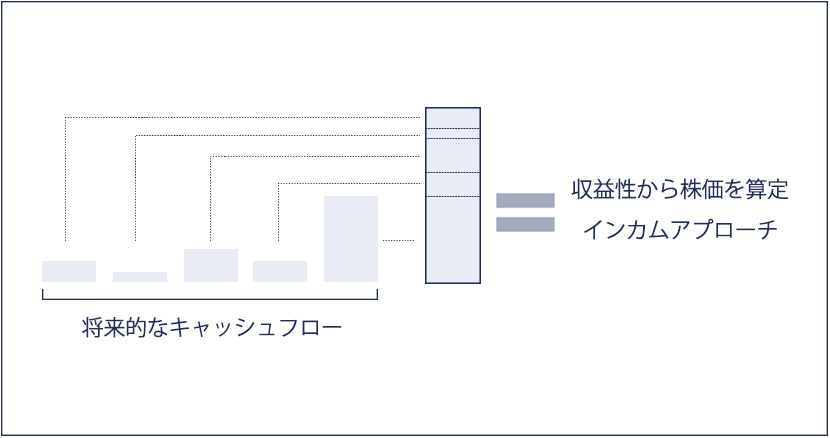

インカム・アプローチ

インカム・アプローチは、対象企業が将来的に生み出すキャッシュフローを割り引くことで価値を算定する方法です。

具体的にはDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)を用いて、企業の将来性や成長の度合いを評価します。長期的な利益予測を重視するため、将来の事業計画やリスク要因を深く吟味する必要があります。

マーケット・アプローチ

マーケット・アプローチは、市場の取引相場や類似企業の買収実績を参考にして価格を決める考え方です。類似会社との財務指標を比較し、客観的な根拠を得られるメリットがあります。ただし、適切な比較対象が無い場合は、あまり効果的でない点に注意が必要です。

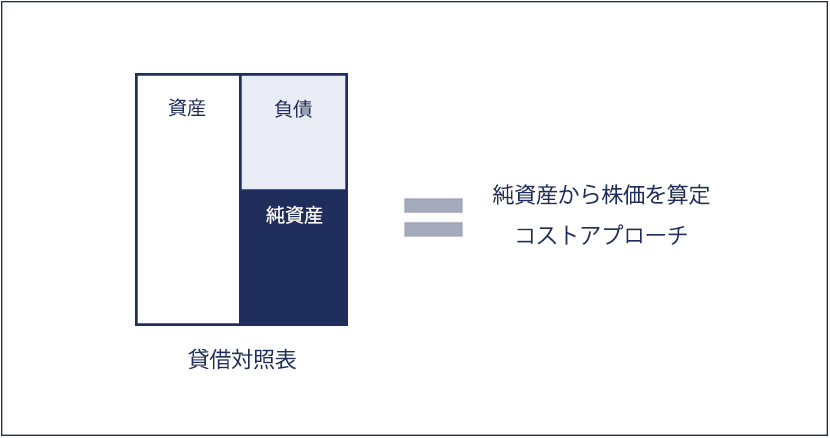

コスト・アプローチ

コスト・アプローチは、対象企業の資産や負債に基づいて買取金額を決定する方法です。企業が持つ資産・負債などの「純資産額」をベースに売買価格を算出します。貸借対照表の記載を参照するため、客観性が高いとされています。中小企業のM&Aでよく採用され、簿価純資産法や時価純資産法などが代表的な手法です。ただし、企業の将来性や収益力は反映されないため、成長企業の評価には適さない場合があります。

買収される会社の純資産

M&Aでは、単なる簿価ベースの純資産ではなく、「時価純資産」を重視します。これは不動産や在庫、売掛金の回収可能性などを洗い出し、簿外債務も含めて市場価値を見極めるためです。

リース資産や知的財産権、未認識の退職給付債務などのオフバランス項目がある場合、評価の根拠が複雑になるため慎重な検討が欠かせません。また、税務上の繰越欠損金や含み損益も見落とすと、最終的な買収価格に大きく影響する可能性があります。

こうした時価純資産を正確にとらえることで、M&A後に想定外のリスクや費用が発生する事態を避けられます。

M&Aにおけるのれんを左右する要素

M&Aでのれんが左右される要素は多岐にわたります。主な要素の例は以下のとおりです。

- 事業価値

- 数字では表しにくい斬新な事業展開など。

- ブランド力

- 知名度や社名、商品名のブランド価値など。

- 技術力

- ノウハウや製法、取得している特許など。

- 顧客基盤

- 顧客リストや顧客との関係性、受注残高など。

- 人材の質

- 高いスキルや専門技術を持った従業員の存在など。

- 企業文化

- 優れた組織風土や組織構成など。

のれんの大きさや評価額は、買い手が着目するポイントによって変わり、M&Aの成否を左右するケースもあります。

M&Aにおけるのれんの2つの会計基準

M&Aにおけるのれんの会計基準には、日本会計基準と国際会計基準(IFRS)の2種類があります。両基準の特徴について、以下で解説します。

日本会計基準

日本会計基準では、のれんを償却費として計上します。長期にわたって企業価値が変動する場合でも、定額法を用いた費用化のルールが定められているため、安定的な財務計画を立てやすいのが特徴です。

償却方法

のれんは、20年以内の効果が及ぶ期間に定額法で償却します。償却期間は企業が営む事業や属する業界の特性に合わせて設定し、一度決めたら変更はできません。

償却費は毎期同じ額が販売費および一般管理費に含まれ、重要性が乏しいと判断される場合は、その発生年度に一括で費用処理する方法も認められています。

さらに、負ののれんが発生したときは、特別利益として一度に計上するルールも存在します。

仕訳処理の例

のれんの計算式は、次のとおりです。

- のれん代 = 買収価格 - 買収対象となる企業の純資産の時価評価額

例)現預金4億円、買掛金2億円、売掛金・貸付金1億円の資産・負債状況の企業を3億5,000万円で買収した場合

- 3億5,000万円 - (4億円 + 1億円 - 2億円)=5,000万円

のれん5,000万円を10年間で償却する場合、次のような仕訳になります。

| 借方科目 | 金額(円) | 貸方科目 | 金額(円) |

|---|---|---|---|

| のれん償却 | 5,000,000 | のれん | 5,000,000 |

減損テスト

減損テストは、のれんを含む固定資産の価値が将来的に回収できないと判断される場合にのみ実施します。例えば、著しい収益悪化や事業環境の変化が見られる状態は、減損の兆候があるといえるでしょう。

減損テストでは、まず減損の兆候を判定し、その後に損失の認識可否と金額を測定します。帳簿価格が回収可能価格を下回るときは、その差額を一括で減損損失として計上します。

なお、減損損失を計上した後、事業の収益性が改善した場合でも、減損損失の戻入れの処理は行いません。

のれんの減損時の仕訳処理の例

のれんの減損が起きたときは、「減損損失(特別損失または営業外費用)」として処理します。仕訳例は、次のとおりです。

| 借方科目 | 金額(円) | 貸方科目 | 金額(円) |

|---|---|---|---|

| 減損損失 | 5,000,000 | のれん | 5,000,000 |

のれんの減損はイレギュラーな仕訳になるため、特別損失が使われるケースがほとんどです。ただし、営業外費用として処理されることもあります。

国際会計基準(IFRS)

国際会計基準(IFRS)は、のれんの定期償却を行わないことが特徴です。のれんに含まれるブランド力や組織力などを一括で費用化しない代わりに、減損テストを実施するルールを採用しています。毎期の収益力を正確に反映できる方法だとされています。

償却方法

IFRSでは、のれんを定期償却しません。代わりに、毎年度の決算で減損テストを行い、企業が保有するのれんの実態価値を見極めます。減損損失が認められない限り、のれんは当初の計上額を維持し続ける仕組みです。近年は日本企業でも、世界基準の信頼性を高める目的でIFRSを適用するケースが増えています。

減損テスト

IFRSでは、減損の兆候の有無とは関係なく、少なくとも年に1回は減損テストを実施します。これは、明らかな兆候がある場合にのみ実施する日本会計基準とは大きく異なる点です。

具体的には、のれんの帳簿価額とM&Aを通じて得られる将来キャッシュフローを比較し、回収可能価額が帳簿価額を下回ると判断された際に差額を減損損失として計上します。

このテストは、のれんが配分された資金生成単位または関連グループ単位ごとでの実施が求められるため、管理部門には精緻なデータ分析と予測能力が必要です。

なお、一度減損損失を計上した場合でも、少なくとも年に1回は減損テストを実施します。事業の収益性が改善し、回収可能価額が帳簿価額を上回った場合には、減損損失も戻入れの処理を行います。

M&Aにおけるのれんの税務処理

ここまで紹介してきたのれんは、連結財務諸表で計上される「会計上ののれん」ですが、それとは別に「税務上ののれん(資産調整勘定)」が存在します。ここでは、税務上ののれんの概要と、償却期間について見ていきましょう。

税務上の「のれん」とは

連結財務諸表で計上されたのれんは税務上は反映されません。しかし、M&Aのスキームによっては、個別財務諸表に、税務上ののれんが現れます。

下表に示すとおり、税務上ののれんが発生するM&Aスキームとしては、事業譲渡や非適格組織再編が該当します。

| M&Aスキーム | 税務上ののれんの発生有無 |

|---|---|

| 事業譲渡 | 発生する |

| 株式譲渡 | 発生しない |

| 適格組織再編 | 発生しない |

| 非適格組織再編 | 発生する |

例えば、合併や事業譲渡などで取得した事業資産が個別財務諸表に反映されるときは、資産と負債の時価評価による差額としてのれんが計上されることがあります。一方、株式譲渡を実行した場合は、子会社株式の形で処理され、税務上ののれんは生じません。

さらに、適格要件を満たした組織再編は、簿価で資産・負債を承継するため、基本的に資産調整勘定は発生しません。非適格組織再編で時価評価を行うと、差額が税務上ののれんとして認識される可能性が高いので、注意が必要です。

これらのポイントを把握しておくと、M&A後の税務リスクを回避しやすくなるでしょう。

税務上ののれんの償却期間

会計上はのれんを最大20年まで償却できるのに対し、税務上は一律5年での均等償却と決まっています。これは法人税法に基づく強制償却なので、経営判断での調整はできません。さらに、負ののれんも同様の取扱いがなされ、会計上で一度に特別利益として計上された場合でも、税務申告では5年にわたって償却する形になります。

税務上ののれんを5年間で償却できれば、償却期間中は損金として計上可能になり、税負担を下げることが可能です。ただし、事業譲渡を使った場合は譲受企業に、分社型分割では新設子会社にのれんが計上されるため、どこに償却負担が発生するかも事前に検討する必要があります。

制度を正しく活かすことで、企業再編後のキャッシュフローを安定させられるでしょう。

M&Aにおけるのれんのポイント

企業買収で計上されるのれんは、株式消却や自社株買い株式消却などを検討する場合にも重要です。ここでは、M&Aにおけるのれんのポイントを、買い手側と売り手側、それぞれの立場から解説します。

買い手側

買い手側は、のれんに伴う税務面や連結会計上の手続きを把握しないと、予想外の負担が生じる可能性があります。将来の経営資源を適切に確保するためにも、のれんの特徴を押さえ、事前に準備を整えておきましょう。

税務上ののれんが課税対象となる点に留意する

買い手が事業譲渡を選ぶ場合、税務上ののれんに対して消費税が課されます。のれんの金額が膨らむほど支払総額も増えるため、初期投資を試算する段階で考慮しなければなりません。

消費税分を見落とすと、資金繰りが厳しくなるリスクが高まり、株式消却や自社株買い株式消却の実行を妨げ、M&A全体の進行に悪影響を及ぼす可能性があります。ステークホルダーへの説明を含めた総合的なコスト試算が必要です。

連結会計上の取扱いに注意する

株式譲渡によって企業を買収した場合、個別財務諸表にはのれんが計上されません。しかし、上場企業などはステークホルダーに対する情報開示義務があるため、連結グループの決算書を作成するときにのれんが発生するケースがあります。

連結決算を組む具体的な流れは以下のとおりです。

- グループ企業の各個別財務諸表を単体合算する

- 単体決算書上で計上した子会社株式(M&Aにより取得した譲渡企業株式)と、100%子会社となった譲渡企業の純資産科目を相殺消去する

- 関係会社株式である譲渡対象企業の取得価格と譲渡対象企業の純資産の差額が「のれん」または「負ののれん」となる

【のれんが計上される場合】

個別財務諸表上の会計処理

| 借方科目 | 金額(円) | 貸方科目 | 金額(円) |

|---|---|---|---|

| 子会社株式 | 800 | 現預金 | 800 |

連結財務諸表上の会計処理

| 借方科目 | 金額(円) | 貸方科目 | 金額(円) |

|---|---|---|---|

| 資産 | 1,500 | 負債 | 900 |

| のれん | 200 | 子会社株式 | 800 |

【負ののれんが計上される場合】

個別財務諸表上の会計処理

| 借方科目 | 金額(円) | 貸方科目 | 金額(円) |

|---|---|---|---|

| 子会社株式 | 300 | 現預金 | 300 |

連結財務諸表上の会計処理

| 借方科目 | 金額(円) | 貸方科目 | 金額(円) |

|---|---|---|---|

| 資産 | 1,200 | 負債 | 700 |

| 子会社株式 | 300 | ||

| 負ののれん | 200 |

なお、連結上の「のれん」は、20年以内で償却される仕組みとなり、販管費として処理されます。のれんの償却費は連結決算書上の営業利益に影響を与え、「負ののれん」は特別利益として一括で計上されるため、見かけの利益が急増する可能性もあります。

ただし、税務上のメリットは連結財務諸表には反映されず、あくまで個別決算をもとに法人税を算定する点に注意が必要です。こうした処理方法を理解しておくと、ステークホルダーへの正確な情報開示ができ、買収後の財務戦略も円滑に進めやすくなります。

売り手側

売り手側にとって、のれんは最終的な譲渡価格を大きく左右する要素です。そのため、のれんを高く評価してもらうための準備や交渉が重要です。非財務的な要素の評価や税務上の取扱いを把握し、資産価値を高める戦略を検討しましょう。

のれんの節税効果を価格交渉に活用できる

税務上の「のれん」は、買い手が法人税を軽減できる点が交渉材料となります。のれんが大きいほど損金算入額も増えるので、最終的な実質負担が抑えられ、売却金額の上乗せが正当化される可能性が高まるのです。

例えば、法人税等の実効税率を約34%と想定すれば、1億円規模ののれんであっても数千万円の節税余地が見込めるケースがあります。

こうした税務上のメリットを具体的に算出し、売却価格に反映させる提案を行うことで、買い手の納得感を高められるでしょう。

のれん代を高く評価してもらうための戦略を立てる

のれん代が高く評価されると、売却価格の上昇が見込まれるため、経営者にとって大きな利益になります。そのため、売り手側は、ブランドや技術、顧客リストなどの無形資産が将来の収益につながる点を説得力ある形で示し、のれんの金額を正当化しなければなりません。

例えば、特殊なノウハウを持つ人材や、リピーター率の高い顧客基盤が生む安定収益を数値や事例で示せば、高い評価を受けやすくなるでしょう。また、業界全体の好調なタイミングを狙って交渉を行うことで、買い手側の成長意欲や投資意欲を喚起し、のれん代の積み増しにつながります。

こうした情報を整理して提供し、買い手にとってのシナジーを描きやすくすると、売却交渉を有利に進められる可能性が高まります。

のれんの理解に役立つM&A事例

株式消却や自社株買いを検討する上場企業などにとって、のれんがもたらす財務影響は重大です。ここでは、のれんが注目を集めたM&Aの事例を3件紹介します。

武田薬品工業によるシャイアー社の買収

2018年8月、武田薬品工業株式会社はアイルランドの製薬大手シャイアー社を約6兆2560億円で買収しました。

この事例では、買収金額の64.4%にあたるのれんが注目を集めました。研究開発力や製品パイプライン、グローバル市場への展開力などの評価が価格に大きく反映されたといえます。こうした高額ののれんは、買収後のシナジー効果に対する期待の現れです。

武田薬品工業はこのM&Aをとおして、将来の研究投資や、世界的な販売網の活用で、ブランド価値と収益を延ばすことを狙っています。

出典:武田薬品によるシャイアー社買収の申出について|武田薬品工業株式会社

ソフトバンクグループによるアーム・ホールディングス社の買収

2016年7月、ソフトバンクグループは、イギリスの半導体設計大手アーム・ホールディングス社を3兆3000億円で買収しました。

この事例では、買収金額に占めるのれんの比率は約42.9%にのぼったことが話題になりました。IoT市場への期待感が、買収金額に大きく影響したとみられています。

出典:当社によるARM買収の提案に関するお知らせ | ソフトバンクグループ株式会社

キリンホールディングスによるスキンカリオール社の買収

2011年8月、キリンホールディングス株式会社は、ブラジルのビール会社スキンカリオール社を3000億円で買収しました。しかし、2014年以降の販売数量低下によって約1100億円もの減損損失を計上する事態に至り、のれんの過大評価が指摘されています。

市場環境の変化や現地ニーズの把握不足が原因とされ、のれんの算定根拠を丁寧に検証する重要性がクローズアップされました。適切な企業価値評価を行わないと、買収後に大きな負担を抱えるリスクが高まる点が改めて浮き彫りになった事例です。

出典:スキンカリオール・グループの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ|キリンホールディングス株式会社

まとめ

のれんに対する正しい理解は、M&Aを成功させる要素の一つです。企業価値を超えてのれんを計上しすぎると、将来の減損リスクが増大し、株主や取引先などのステークホルダーに不安を与えかねません。適正な算定と管理によって、買収後の経営をより安定させることが期待されます。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- のれんとは何ですか?

- のれんとは、買収価格から買収先企業の純資産額を差し引いた差額で、ブランド力やノウハウなどの無形資産を評価するものです。

- 負ののれんとはどういう意味ですか?

- 負ののれんは、買収価格が純資産額を下回る場合に発生し、事業リスクや収益性の不透明さが要因です。

- のれんの会計処理は日本とIFRSでどう違いますか?

- 日本基準では定額償却、IFRSでは減損テストによる処理となり、償却方法に大きな違いがあります。

- 税務上ののれんはどう扱われますか?

- 税務上ののれんは一律5年での均等償却となり、損金算入により節税効果が得られることがあります。

- のれんを高く評価してもらうにはどうしたらよいですか?

- 無形資産の収益性や将来性を具体的に示し、買い手にとってのシナジーを明確に伝えることが重要です。