更新日

廃業する会社の買収について

近年、日本国内では少子高齢化の影響もあり、経営者の高齢化や後継者不在を理由に廃業を選択する企業が増加しています。特に中小企業では、経営が安定しているにもかかわらず「黒字廃業」に至るケースも少なくありません。こうした状況を背景に、廃業予定の企業を買収する動きが注目を集めています。

廃業する会社の買収は、新たなビジネスチャンスを探す方法の一つですが、リスクも伴います。

本記事では、廃業する会社を買収する際のメリットやリスク、M&Aのスキームごとの特徴、そして買収時に注意すべきポイントなどについて、詳しく解説していきます。

このページのポイント

~廃業する会社を買うには?~

廃業予定企業のM&Aは、既存の経営資源を短期間で取得する手段として注目されます。後継者不在や業績悪化に起因する事例が多く、事業継続性の見極め、財務・法務上のリスク評価、適切な買収スキームの選定が求められ、実務的観点からの検証が重要です。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A基礎知識

- #廃業する会社を買うには?

~その他 M&Aについて~

目次

1. 国内における廃業の背景

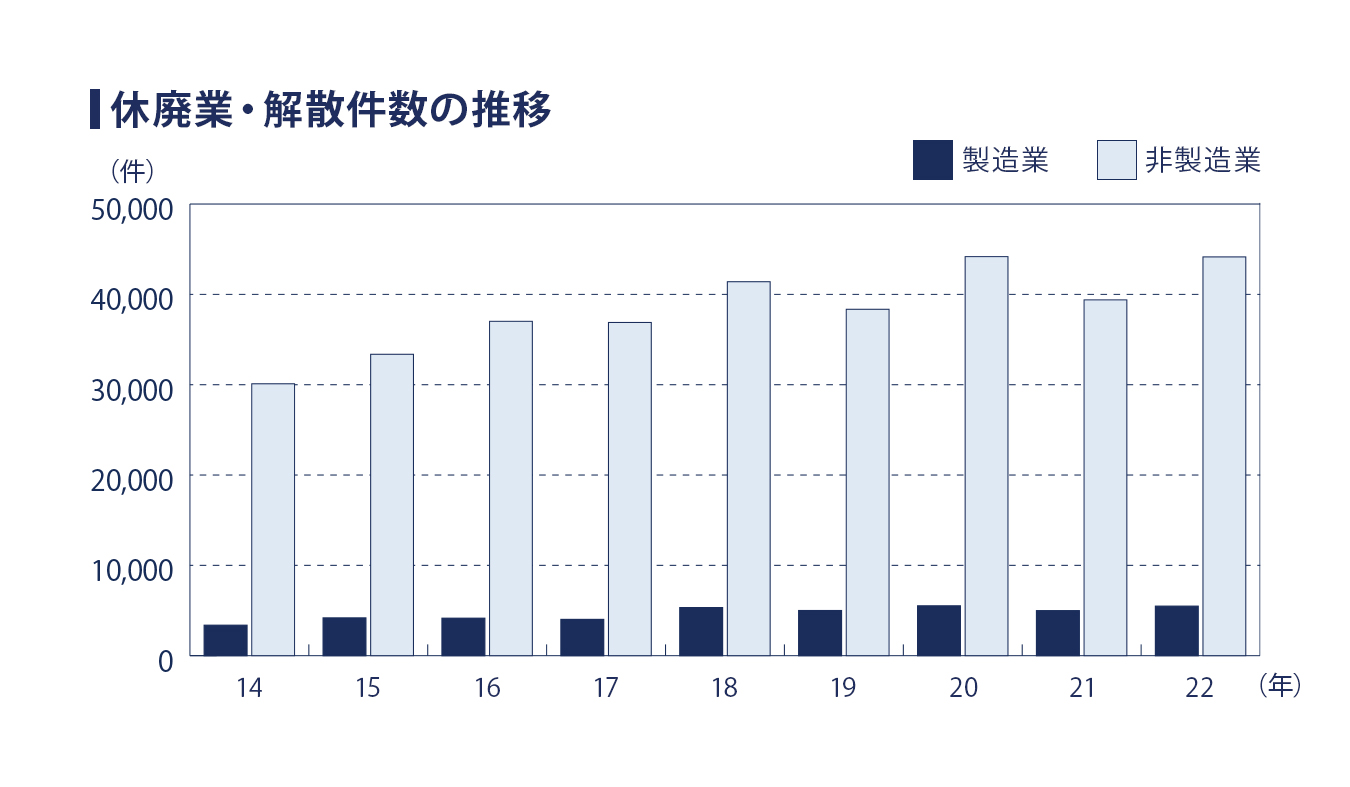

日本国内の廃業件数は増加傾向にあります。内閣府の資料によると、非製造業における2022年の休廃業件数は44,146件で、2014年からの8年間で約46%も増加しました。製造業における2022年の休廃業件数は5,479件で、こちらも同じ期間で62%増加しています。廃業の要因はさまざまですが、主なものとしては以下の2つです。

- 経営者の高齢化

- 業績が厳しい

それぞれの要因について、詳しく見ていきましょう。

1-1. 経営者の高齢化

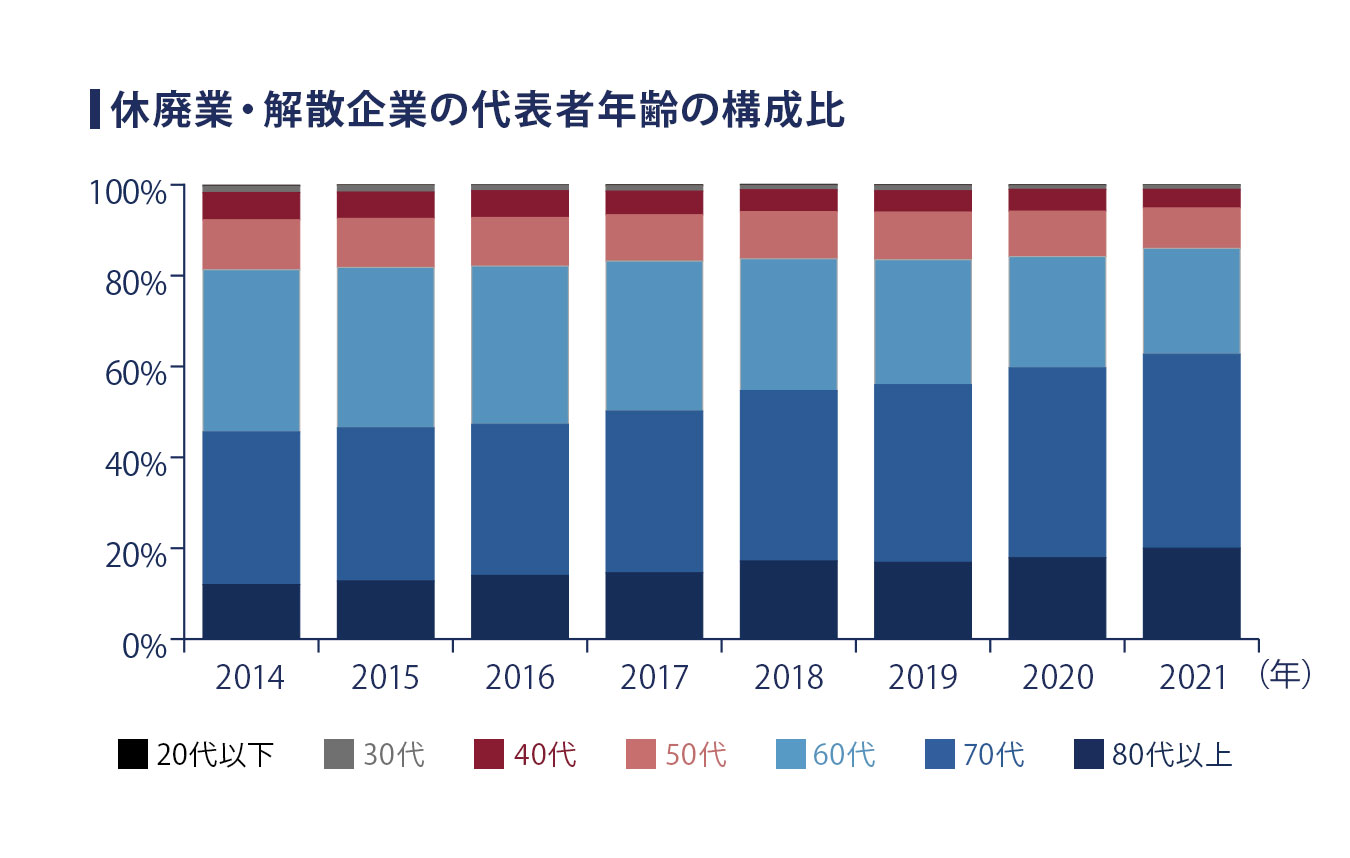

廃業が増えている主な要因の一つとして、経営者の高齢化があります。

少子高齢化により、経営者の高齢化が問題になっています。中小企業庁の「2022年版中小企業白書」によると、2021年の休廃業企業の経営者のうち、62.7%が70代以上でした。また、後継者が不在の企業が61.5%にのぼることもわかっています。

これらの数値からは、経営者が高齢になり引退を検討した際、後継者の不在から廃業を選ばざるを得ないケースが多いことがわかります。

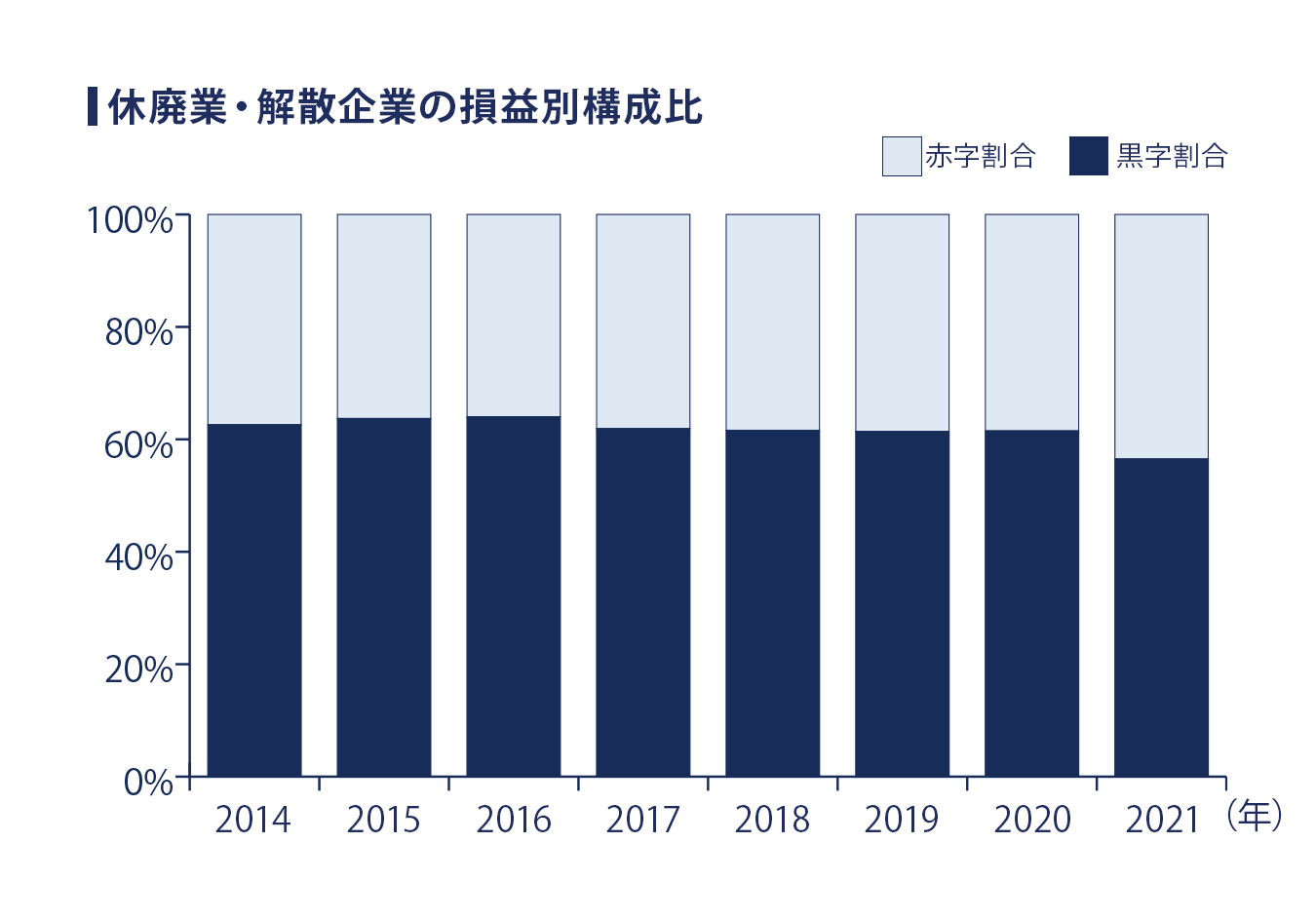

このような状況のなかで、「黒字廃業」を選択するケースも少なくありません。2014年から2020年に休廃業した企業のうち6割以上が黒字でした。2021年には新型コロナウイルスの影響により黒字企業が60%を割りましたが、それでも余力のあるうちに倒産ではなく廃業の選択をとる企業が存在します。

1-2. 業績が厳しい

業績悪化により廃業を選択する会社も少なくありません。東京商工リサーチの調査によると、2023年に休廃業した企業の損益を見ると、黒字率が52.4%に対し、赤字率が46.6%となり、歴代でも最も高い赤字率でした。これは、経営状況の厳しさから廃業を選択せざるを得ない経営者が多いことを示しています。

また、昨今の新型コロナウイルスの影響も無視できません。感染症の拡大による自粛要請や緊急事態宣言は、多くの企業に売上減少をもたらしました。なかでも飲食業や観光業など直接的な影響を受けた業種では、経営が厳しくなり、廃業を余儀なくされたケースが多くありました。

2. 廃業する会社を買うメリット

廃業する会社の買収には、低コストでの事業開始、節税効果、従業員や顧客の確保など、さまざまなメリットがあります。これらのポイントを踏まえて、詳しく解説していきます。

2-1. 低コストで会社を買収できる

廃業の危機にある会社は、安く買収できる可能性が高いです。これは、経営者が会社の存続を望んでいる場合、買収価格よりも会社の存続や従業員の雇用継続が優先されることが多いからです。

例えば、後継者不足で廃業を検討している会社の場合、従業員の雇用を継続するために価格ではなく売却そのものを早急に進めたいと考えているケースも多いでしょう。

2-2. 経営状況を見て立て直しを図れる

業績の悪化が原因で廃業の危機にある会社も、経営状況や生産性などを調査・分析し、廃業に至る原因を改善できれば、買収後に短期間で利益を出せる可能性があります。

また、廃業を検討している会社は前述のとおり低価格で買収できる傾向にあるため、残った資金を経営改善のために活用することも可能です。

2-3. 節税効果を期待できる

通常、会社の利益には、法人税が課税されます。しかし、廃業を検討している会社が赤字経営である場合、繰越欠損金が発生していることがあります。その会社を買収すると、同時に繰越欠損金を引き継ぐことにもなり、買い手側の利益と相殺することで節税することが可能です。

ただし、繰越欠損金を引き継ぐ際に、事業内容の継続などいくつかの条件を満たす必要があります。条件を満たさない場合、繰越欠損金の引き継ぎは認められません。

2-4. 従業員や顧客を確保できる

廃業する会社を買収することで、その会社の従業員や顧客、取引先も獲得できます。

新規に事業を立ち上げる場合、ゼロの状態から従業員や顧客を獲得するには大きな労力や時間が必要です。廃業する会社を買収すれば、これらの時間や能力を省くことができます。

また、従業員がいる状態から事業を始めることで、従業員の採用や育成に関する経費も抑えられます。さらに、売り手側会社の従業員たちは顧客や取引先との信頼関係を既に構築しているため、早期から売上につながりやすいでしょう。

3. 廃業する会社を買う場合の相場

廃業する会社の買収価格に明確な相場はありません。しかし、廃業を検討している会社の経営者は早期の売却を希望していることが多いため、一般的な企業買収よりも安い相場で買収できる可能性が高いでしょう。

価格交渉は、企業価値評価をもとにおこないます。企業価値を評価する主な方法は以下の3つです。

- インカムアプローチ将来期待できる利益をもとに計算する方法

- マーケットアプローチ類似する会社の株価や売買価格を基準に計算する方法

- コストアプローチ純資産をもとに計算する方法

これらの評価方法を適切に用いて、買収価格を決定します。ただし、各評価方法にはそれぞれ特性と適用条件がありますので、注意しましょう。

4. 廃業する会社を買うためのM&Aスキーム

廃業する会社を買収するためのM&Aスキームには、以下のようなものがあります。

それぞれのスキームの特性と利点を理解することで、最適な買収戦略を立てることが可能です。

4-1. 株式譲渡

株式譲渡は、買い手側の会社に廃業する会社のすべての株式を売却するスキームです。売り手側にあたる廃業する会社と買い手側で株式譲渡契約書を締結し、契約が実行されたら、株主名簿を書き換えます。

この手法はほかのスキームよりも簡単であるため、中小企業でよく利用されます。また、売り手側の会社の取引先や従業員との契約をそのまま引き継ぐので、新たに取引先を探したり、従業員を採用したりする手間も省けます。

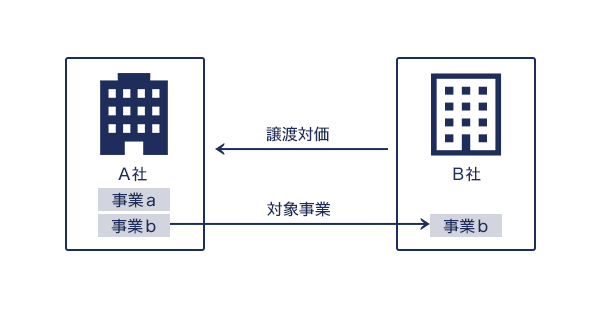

4-2. 事業譲渡

事業譲渡は、事業に関する資産の一部もしくは全部を買収することで、事業を引き継ぐスキームです。この方法では、特定の事業部門だけを分離・譲渡することが可能なため、事業を譲渡した企業もそのまま経営を継続できます。

買い手側は必要な事業のみを買い取るため、簿外債務まで引き取ることが無いというメリットがあります。

ただし、事業譲渡の場合は、従業員や取引先との契約は改めて行なわなければなりません。また、法的には新たな事業主体の設立となるため、許認可を引き継げない点もデメリットです。

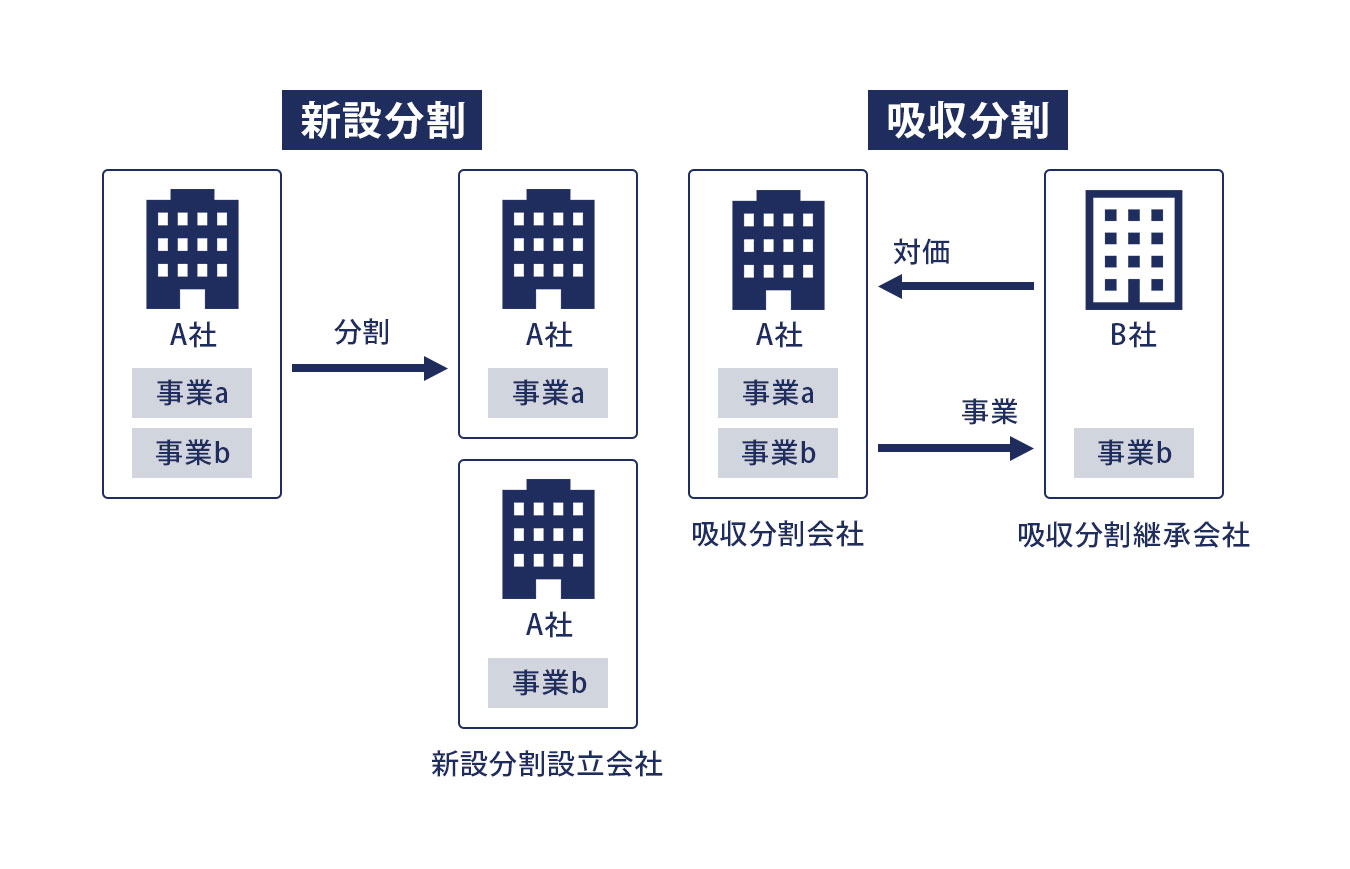

4-3. 会社分割

廃業する会社を会社分割で引き継ぐ場合、廃業する会社の法人格は消滅します。会社分割には、「吸収分割」と「新設分割」の2つの形があります。前者は既存の会社に事業を移転するもので、後者は新たに会社を作って移転するものです。

会社分割のメリットは、手元に十分な資金が無くても廃業する会社を買収できることです。また、従業員や取引先の契約も引き継ぐことができます。そのため、新たな事業をスムーズに開始することが可能です。

ただし、会社分割で買収する際には、株主総会の特別決議による事前承認を得る必要があります。これは、会社法に基づく規定であり、遵守しなければいけません。

5. 廃業する会社を買う際のポイント・注意点

廃業する会社を買収する際のポイント・注意点として、以下の5つの項目を紹介します。

これらを理解し、適切な対策を立てることが重要です。

5-1. 廃業する理由や目的について調べておく

廃業する理由は経営状況により異なります。そのため、なぜ廃業するのか、その理由や目的は調べておいたほうが良いでしょう。廃業の理由が明らかでない会社は、隠れた債務など、表面化していないリスクなどがある可能性も考えられます。

廃業の理由が明確であれば、買収する際も対策が立てやすくなります。例えば、経営者の高齢化や後継者不足が廃業の理由であれば、新たな経営陣を準備することで、会社の存続を図ることが可能です。

5-2. 財務状況の確認を行う

廃業する会社を買収する際には、財務諸表をチェックし、財務管理がしっかりとできているかどうか確認しておく必要があります。財務諸表には、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書などが含まれます。

また、簿外債務がある場合も考えられるので、財務デューデリジェンスを実施しておきましょう。簿外債務とは、財務諸表上には表れないものの、将来的に負債となる可能性のある債務です。これがあると、買収後の経営に支障が出る可能性があります。

5-3. 安定して収益が上げられるかどうか精査する

買収した会社を、その後どのようにして安定した収益を出せる状態にしていくのか、事前に見通しをつけておきましょう。

買収後に見込まれる利益やシナジー交換を考えて買収金額を提示することが一般的です。しかし、事前の見通しが甘いと、期待していたほど利益を上げられないことがあります。それどころか、管理コストが増えたり、赤字化が進みマイナスの影響が出る場合もあるでしょう。

買収後を見通し、過大評価せずに買収価格を提示することが大切です。

5-4. 人材の離職のリスクが高くないか確認する

廃業する会社を買収する際には、買収後に従業員が離職するリスクがあります。特に多いのが、買収後の企業文化や経営方針になじめず、離職するケースです。

優秀な人材の離職を防ぐためには、買収に至るまでのプロセスだけでなく、成立後のコミュニケーションも大切です。これにより、従業員の不安を解消し、組織の一体感を保つことが可能です。

5-5. M&A仲介会社にサポートしてもらう

M&A仲介会社では、廃業する会社を買収する際にさまざまなアドバイスをもらえます。これには、買収の戦略立案、価格交渉、契約書作成などが含まれます。

また、買収に関するサポートをしてもらえるだけでなく、廃業する企業のリスクもチェックしてもらえるでしょう。これには、財務状況の分析、法務リスクの確認、人材の離職リスクの評価などが含まれます。

費用はかかりますが、買収後のリスクを考えれば、専門家にサポートしてもらったほうが良いでしょう。

6. まとめ

廃業する会社の買収は、安価に事業を引き継ぐことができる反面、簿外債務や、従業員の大量離職といったさまざまなリスクも伴う選択です。事前の調査や検討は念入りに行なっておくべきです。

特に経営者の高齢化や業績不振など、廃業に至った背景を正確に把握し、財務状況や人材面の確認を丁寧に行うことが重要となります。

買収にあたっては、株式譲渡・事業譲渡・会社分割といったM&Aのスキームを理解し、目的に合った手法を選択することで、成功確率を高めることが可能です。また、専門家のサポートを得ることで、リスクを最小限に抑えながら、買収後の安定経営に繋げていくことが期待できます。

廃業する企業を買収する際には、手続きだけでなく、簿外債務などの調査も必要なので、専門家に依頼しましょう。M&Aキャピタルパートナーズでは、豊富な実績を持つアドバイザーが、M&Aを検討中の経営者様をサポートいたします。着手金無料でご相談いただけますので、廃業する会社の買収を検討している方は、ぜひお問い合わせください。M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 廃業企業を買収する主なメリットは何ですか?

- 事業基盤(従業員・顧客・設備など)を低コストで引き継げる点、税務上の繰越欠損金を活用できる可能性がある点などが挙げられます。

- 廃業企業を買収する際に重視すべき観点は?

- 廃業の理由、財務状態、人的資源の維持可能性、簿外債務の有無など、リスク調査を含めた包括的なデューデリジェンスが重要です。

- 廃業企業の買収価格はどのように評価されますか?

- 将来収益に基づくインカムアプローチ、類似事例との比較によるマーケットアプローチ、純資産基準のコストアプローチが一般的です。

- 廃業企業の買収には、どのようなM&Aスキームが利用されますか?

- 株式譲渡・事業譲渡・会社分割の3類型があり、承継対象の範囲や法的手続き、リスクの分担に応じて選択されます。

- M&A仲介会社の関与にはどのような意義がありますか?

- 戦略立案や交渉支援、財務・法務リスクの抽出、契約書作成など、多面的なサポートにより意思決定の精度向上が期待できます。