更新日

一つの会社が複数の事業を手掛けることには、既存事業へのシナジー効果やリスク回避など、さまざまなメリットがあります。しかし、すべての事業がうまくいくとは限りません。不採算事業やノンコア事業は、売却という判断をしたほうが、経営上、メリットが増える場合もあるでしょう。

この記事では、事業売却の目的からメリット・デメリット、価値算定の方法まで、事業売却に関することをわかりやすく解説します。事業売却を検討する際の基礎知識としてお役立てください。

このページのポイント

~事業売却とは?~

事業売却とは、企業が持つ事業の一部またはすべてを、第三者に売却することである。売却する対象となるのは企業が手掛ける事業であり、会社そのものは存続するのが特徴。自社の将来的な成長に必要な事業への選択と集中の実現を目的として実行される。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A基礎知識

- #事業売却とは?

~その他 M&Aについて~

目次

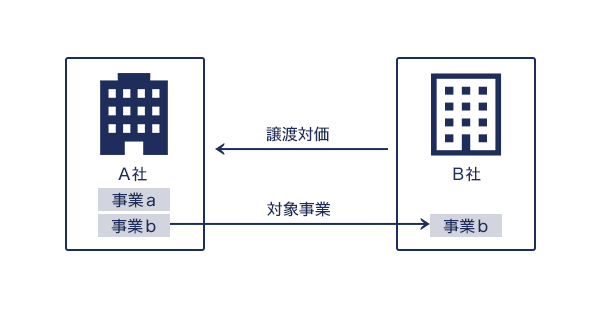

1. 事業売却とは?

事業売却とは、企業が持つ事業の一部またはすべてを、第三者に売却することです。売却する対象となるのは企業が手掛ける事業であり、会社そのものは存続するのが事業売却の大きな特徴です。ここでは、事業売却の基礎知識を解説します。

1-1. 事業売却の目的

事業売却には、いくつかの目的があります。代表的なものを見ていきましょう。

事業承継時の事業継続

事業売却は、企業が持つ資産やノウハウを次の世代に引き継ぐ「事業承継」の手法として用いられることがあります。

中小企業庁の調査によると、後継者が見つかっていない企業の割合は61.5%に上り、60歳以上の経営者のうち5割が廃業を検討しているのが現状です。顧客を維持し、従業員の雇用を守るためには、廃業を回避することが重要になります。事業売却は、そのための有効な手段の一つです。

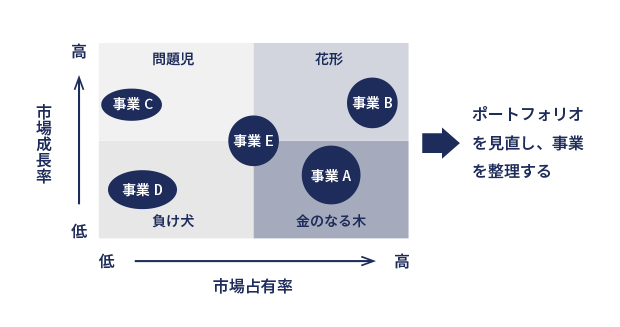

事業ポートフォリオの転換

限られた経営資源を有効的に再分配するために、自社事業の一部を他社に売却することがあります。その際に役立つのが、事業ポートフォリオです。

事業ポートフォリオとは、自社が手掛けている事業の組み合わせのことです。事業ポートフォリオの定期的な見直しによって、事業ごとの収益性や市場シェアなどの現状を踏まえた経営判断ができます。その結果、自社の将来的な成長に必要な事業への選択と集中が実現します。

譲り受け側の企業にとっては、自社事業とのシナジー効果が働き、事業再建が順調に進めば期待した以上の利益を得ることも可能です。

ベンチャー企業のイグジット

イグジットとは、ベンチャー企業がIPO(株式公開)や第三者への事業の売却(バイアウト)によって投資の利益を回収することです。

ファンドの利益確定が主な目的ですが、大企業へ事業を売却することで、さらなる発展を目指すためにイグジットが行われる場合もあります。軌道に乗った事業や将来性のある事業を売却した場合、起業時に投じた投下資本の数百倍から数千倍の企業価値となることも珍しくありません。

また、譲り受け側の企業にとっても、事業のシナジー効果が見込めるなどのメリットが生まれます。

1-2. 事業売却と会社売却の違い

事業売却は、自社が手掛けている事業のうち、一部またはすべての事業を第三者に売却することを意味します。売却する対象が会社そのものではなく「事業」であることがポイントで、経営権が変わらないのが事業売却の特徴です。

対して会社売却は、株式の売却を意味するのが一般的で、経営権が第三者に譲渡されます。

また、事業売却は消費税の対象ですが、会社売却は消費税の対象外になるという違いもあります。

| 事業売却 | 会社売却 | |

|---|---|---|

| 売却の対象となるもの |

事業 |

会社の株式 |

| 対価を受け取る人 |

会社 |

株主 |

| 消費税の対象 |

対象 |

対象外 |

2. 事業売却のメリット

事業売却のメリットを、売却側と買収側に分けて紹介します。

2-1. 売却側のメリット

売却側のメリットには、次のようなものがあります。

- 事業売却により資金が得られる

- 組織再編が図れる

- 売却後も会社や従業員が残せる

事業売却により資金が得られる

事業売却の最大のメリットは、売却の対価として資金が得られることです。売却時に得た資金は、運転資金として活用するほか、負債の返済や新規事業への投資にあてられます。

ただし、事業売却の場合、資金を得るのは経営者個人ではなく、あくまでも法人である点に注意が必要です。

組織再編が図れる

事業ポートフォリオを整理し、注力事業や黒字事業のみを残して事業売却を実施すると、コア事業に自社のリソースを集中させることができます。

組織再編は、企業の体質を改善するうえで有効な手段です。損失を防ぎ、主力事業に集中することで経営の安定化が期待できるでしょう。事業売却を実施したことで得た資金を主力事業に集中させれば、黒字の拡大によってさらなる経営の安定化も実現します。

売却後も会社や従業員が残せる

事業売却は、売却対象となるのが事業単位であるため、会社や従業員を残すことが可能です。会社売却の場合は、売却後に新たなビジネスを始めようと思った場合にゼロからのスタートとなりますが、事業売却であれば必要な資産を残しておけます。

ただし、譲渡するものとしないものを契約書に明記し、後にトラブルとならないよう注意する必要があります。

2-2. 買収側のメリット

買収側のメリットには、次のようなものがあります。

- 事業譲渡の範囲が指定できる

- 債務その他リスクを引き継ぐ必要が無い

- 節税効果が見込める

事業譲渡の範囲が指定できる

事業の売却側は、売却する範囲を選ぶことができますが、買収側も同様に事業譲渡の範囲を指定できます。

買収側は、予算に合わせて事業を譲り受けることが可能になり、投資額を抑えながら新規事業を開始できることは大きなメリットです。また、買収時に実施するデューデリジェンス(企業監査)には多額の費用がかかりますが、譲り受ける範囲を絞ることで、調査費用を抑えられるというメリットもあります。

債務その他リスクを引き継ぐ必要が無い

株式譲渡による会社売却の場合は、会社が持つ資産だけでなく、負債やその他リスクもすべて引き継ぐことになります。

一方の事業売却では、負債や債務の承継が不要かつ、将来性が高い事業を選んで譲り受けることが可能です。また、承継の対象となるのが「会社」ではないため、対象となる会社が抱える過去の税務処理や違法行為といった潜在的なリスクについても、引き継ぐ必要はありません。

節税効果が見込める

企業が持つブランドやノウハウ、取引先のネットワークといった無形固定資産のことを、「のれん」といいます。

のれんは会計上、減価償却処理が行われますが、事業買収後5年間は、のれんの相当額を損金として処理できます。のれんによる節税効果が見込めることも、買収側のメリットです。

3. 事業売却のデメリット

ここでは、事業売却のデメリットを詳しく見ていきましょう。

3-1. 売却側のデメリット

売却側のデメリットには、次のようなものがあります。

- 事業売却までに手間がかかる

- 事業別財務諸表を作成する必要がある

- 原則20年の事業制限がかかる

事業売却までに手間がかかる

会社売却の場合は、株式を譲渡するのみで売却が完了するため、手続きが比較的シンプルです。事業売却の場合は、債務や従業員、取引先などの個別の財産ごとに買収側の同意を得る必要があるため、会社売却に比べて手間がかかるのが大きなデメリットです。

「契約を締結して完了」という訳にはいかず、実際に事業譲渡が完了するまで尽力する必要があることを覚えておきましょう。

事業別財務諸表を作成する必要がある

譲渡する事業の価値を算定するには、事業別の財務諸表が必要です。もし、すべての事業を合算した財務諸表しか存在しない場合、事業別の財務諸表を作る必要がある点も事業売却のデメリットといえます。

合算した財務諸表から間接費の配分を適切に行うなど、売却対象となる事業のみの正常収益力(通常の営業活動から生じる経常的な収益)を把握するためには、多くの工程が必要です。

原則20年間の事業制限がかかる

会社法第二十一条では、事業売却後20年間は、同一または隣接する市町村で、売却した事業と同じ事業をしてはならないと定められています。これは、「競業避止義務」と呼ばれるもので、契約書に競業避止義務に関する内容が含まれていない場合にも有効です。

原則20年間の事業制限がかかることは、売却側のデメリットになりますが、交渉によって競業避止義務の期間を縮小することは可能です。また、競業避止義務そのものを排除することも可能と解釈されています。

3-2. 買収側のデメリット

買収側のデメリットには、次のようなものがあります。

- 事業によっては許認可を取得する必要がある

- 消費税が発生する

- 従業員や取引先との契約が必要である

事業によっては許認可を取得する必要がある

事業売却では、売却側が受けている許認可や資格を買収側がそのまま譲り受けることはできません。会社売却で株式譲渡が行われた場合は許認可や資格が引き継がれるため、混同しないよう注意しましょう。

譲り受ける事業の内容によっては、監督官庁による許認可が無いと営業が継続できません。また、新規に許認可や資格を取得する手間もかかります。

消費税が発生する

売却する資産の中に課税対象の資産が含まれている場合は、資産を移動する際に買収側が10%の税金を負担しなければなりません。そのため、課税対象の資産と対象外の資産を分けておく必要があります。

会社売却のための株式譲渡の場合は、株式の売買が課税取引ではないことから、消費税がかかりません。その点も会社売却と事業売却の大きな違いです。

従業員や取引先との契約が必要である

事業売却では、買収側の企業が従業員や取引先と新たに契約を結ぶ必要があります。従業員や取引先の合意を得なければならないだけでなく、契約の締結には時間がかかる点にも注意が必要です。

一部の従業員が買収先企業との契約を拒否し、ほかの企業に移ってしまうことも考えられます。重要なポストに就いている従業員が流出した場合、事業譲渡全体に大きく影響することもあるため、丁寧な説明や交渉が欠かせません。

4. 事業売却の価格の算定方法

ここでは、事業売却の価格の算定方法を紹介します。相場についての考え方を押さえたうえで、具体的な算定方法を見ていくのがポイントです。

4-1. 事業売却の相場

事業売却の価格は最終的に交渉で決まります。しかし、相場を知っておくことで適切な価格提示が可能になり、譲渡が成功する確率が高まります。

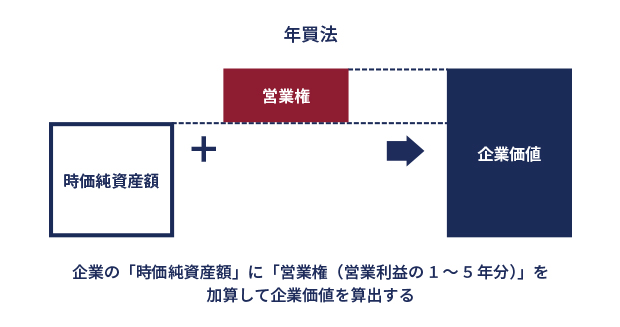

相場を知る方法としてわかりやすいのは「年買法」です。会社の時価純資産額+営業利益の1~5年分を示したもので、譲渡後に買収側が得られる具体的な利益が把握できるのがメリットです。

また、株式市場の相場と照らし合わせると、より客観的な相場がわかります。2023年7月現在、総合的なPER(株価収益率)は15.8倍です。仮に純利益が年間1,000万円の企業があったとすると、1,000万円 × 15.8倍 = 1億5,800万円が企業価値といえます。

PERは、業界ごとに確認すると、より適正な相場が把握できます。試算してみたい方は、日本取引所グループの、「規模別・業種別PER・PBR(連結・単体)一覧」のページで情報を確認してみてください。

4-2. 事業売却の算定方法

続いて、事業売却の具体的な算定方法を解説します。

年買法で算定する

年買法とは、企業の時価純資産額に営業利益の1~5年分を加算する、企業価値の算定方法です。簡単に金額を算出できるため、中小企業のM&Aで活用されやすい特徴があります。

複数年分の営業利益のことを「営業権」といい、事業買収後にどの程度の利益が見込めるかを示す重要な指標です。何年分の営業利益を加算するかは、そのときの景気や市場の状況を反映したうえで決定されます。景気や市場の状況が良い場合は、長めに設定される傾向があるので覚えておきましょう。

DCF法で算定する

DCF法(ディスカウントキャッシュフロー方式)とは、企業が生み出すキャッシュフローに注目して企業価値を算出する方法です。大まかな手順は次のとおりです。

- 事業計画から将来のフリーキャッシュフローを計算

- 割引率を計算

- ターミナルバリューを設定し現在価値を割り引く

- すべての現在価値を合計することで企業価値を算出

対象となる企業が、将来的に獲得することが見込まれるフリーキャッシュフローを計算し、適切な割引率を用いて、企業の価値とします。さらに、予測期間が終了したあとの企業価値(ターミナルバリュー)についても計算し、現在価値に割り引きます。最後に、すべての現在価値を合計することで企業価値を算出する流れです。

フリーキャッシュフローを予測し、現在価値に割り引く方法であることから、将来的な会社の成長やフリーキャッシュフローの変動を踏まえたうえで企業価値を算定できるのがメリットです。

しかし、ビジネスを取り巻く環境が大きく変わることも考えられるため、不確実な方法であるともいえます。

マルチプル法で算定する

マルチプル法とは、類似した上場企業の株価から事業価値を算定する方法のことです。

マルチプルは「倍率」を意味し、指標となる上場企業の株価などを参考に、売上や利益といったKPI(重要業績評価指標)に倍率を掛け合わせ、企業の相対的な価値を求めます。

例えば、指標となる上場企業の売上が自社の売上の10倍なら、その10分の1を株価として算出します。計算式で表すと、次のようになります。

倍率(マルチプル)= 類似企業の企業価値 ÷ 類似企業のKPI

対象企業の価値 = 対象企業のKPI × 倍率(マルチプル)

KPIとして用いられる数値には、営業利益や最終利益、純資産、EBITDAなどがあげられます。近年、広がりを見せているインターネットビジネスでは、収益化のタイミングが通常のビジネスとは異なることがあります。そのため、売上や利益の代わりに顧客獲得数やアクティブユーザー数をKPIに設定するケースもあります。

時価純資産法で算定する

時価純資産法とは、評価を行った時点での資産の時価合計額から、負債総額を控除した額を企業価値とする方法のことです。

非上場企業が用いる税法基準では、保有資産の時価評価や引当金の計上を行っていないケースがあるなど、上場会社の会計基準とは処理の方法が異なります。資産・負債の項目においても時価が反映されていないことがあるため、評価時点においてすべての項目を再評価し、時価ベースに置き直します。

この方法は、事業の存続を前提としていないことから、成熟した事業や衰退している事業での評価に使われやすいのが特徴です。

5. 事業売却の算定価格が高くなる事業

事業売却の算定価格が高くなる事業には、次のような特徴があります。

5-1. 利益率が高い事業

買収側の企業は、売上高よりも利益率を重視します。そのため、コスト削減をはじめとした利益率の改善を進めることが、事業売却の算定価格の向上につながるでしょう。

売却側の企業にとって必要と考えられる資産であっても、買収側にとっては不要というケースもあります。そのような資産を整理することで、利益率の改善が見込めます。特に、買収側はリスクを避けようとする傾向にあるため、譲渡する事業のなかでも弱点と思われる部分を優先して利益率を改善していくことが、事業売却の算定価格を高めるポイントです。

5-2. 財務状況などが整理されている事業

通常、会社売却や事業売却では、企業の財務状況を監査する「デューデリジェンス」が実施されます。簿外負債や使途不明金、含み損といった財務状況を過去から現在に至るまで詳しく調べることで、譲渡後のリスクを避けるのがデューデリジェンスの目的です。

財務状況が整理されている事業であれば、譲渡後に重大なリスクが発覚する確率が下がるため、事業売却の算定価格が高くなるといえるでしょう。

マイナスの要素としては、退職金の処理や未払いの残業代などがあげられます。場合によっては、譲渡する資産の額が低く評価されるので注意が必要です。

5-3. 同業他社と差別化されている事業

同業他社と差別化された独自性の高い事業は、他社が参入しづらいため、事業売却の価格が上がりやすくなります。差別化はすぐに実行できることではありませんが、事業の強みを伸ばすことは可能です。

ニッチな市場であれば、取引先との関係を強化することが強みになるでしょう。また、シェア率が高いエリアがある場合は、出店攻勢などでさらにシェアを伸ばすことも、事業の強化につながります。

6. 事業売却にかかる税金

事業売却には、さまざまな税金がかかります。ここでは、事業売却にかかる税金を、売却側と買収側に分けて見ていきましょう。

6-1. 売却企業側の税金

売却側は、売却によって得た利益に対して生じた法人税を支払う必要があります。

事業売却では、原則として事業が時価で取引されるため、譲渡損益が生じることになります。譲渡される事業に利益が出ている場合は、それに応じて法人税が課される仕組みです。

なお、「法人税」と一括りにされていますが、実際には4種類に分かれています。

- 法人税

- 法人住民税

- 法人事業税

- 特別法人事業税

4つの法人税を合わせた「実効税率」は、約30%程度です。

赤字決算の事業を売却した場合は課税されないので、あわせて覚えておきましょう。

6-2. 買収企業側の税金

事業売却は買収側にとって課税取引にあたるため、消費税が課されます。

税率は10%で、土地を除いた有形固定資産やソフトウェア、商標、特許権、意匠権、棚卸資産が課税対象となります。一方で、土地や有価証券、売掛金・貸付金などの債権は課税対象外となります。

課税対象資産が多いと、税負担が大きくなるため注意しましょう。

7. 事業売却の手続きと流れ

ここでは、事業売却の手続きと流れを紹介します。

7-1. 売却事業の決定

まずは、どの事業を売却するかを決めましょう。その際に有効なのが事業ポートフォリオです。

事業ポートフォリオでは、事業を次の4つに分類します。

- 花形:成長市場でシェアが取れている/大きな投資が必要

- 問題児:成長市場でシェアが取れていない/大きな投資が必要

- 金のなる木:成熟市場でシェアが取れている/投資額が小さい

- 負け犬:成熟市場でシェアが取れていない/投資額が小さい

「負け犬」にあたる事業が不採算事業の場合は、売却の候補になるでしょう。また、「問題児」は、成長する可能性もありますが、市場の成長が止まると利益が減るだけでなく、投資額が大きいためリスクにもなり得ます。

このように自社の事業を分類していくことで、方向性が見えやすくなります。

7-2. 売却事業の数字の整理

売却する事業が決まったら、貸借対照表や損益計算書といった資料を事前に整理しておきましょう。

株式譲渡とは異なり、事業売却の場合は、事業ごとに数字を整理する必要があります。複数の事業の数字がまとまっている場合は、数値を事業ごとに切り分け、対象となる事業の数値のみを抽出する作業を行わなければなりません。

事業の数が多くなるぶんだけ手間も増えるため、なるべく早期に着手することが重要です。

7-3. 買い手探し

準備が整ったら、事業の買い手探しに移ります。買い手探しは、主に次のような方法で行われます。

- 売却側が買い手候補へ直接打診する

- 共通の知人や業界のアドバイザーなど信頼できる人物に相談する

- M&A仲介会社に相談する

- 金融機関に相談する

買い手候補へ直接打診する方法は、企業のトップ同士が顔見知りであればスムーズに進みます。仲介会社を通さないことから手数料も発生しませんが、交渉や契約の段階でトラブルにならないよう、専門家に意見を求めながら慎重に進める必要があります。信頼できる人物に相談する場合も同様です。

M&A仲介会社の利用は仲介手数料や成功報酬が必要ですが、交渉や契約面を任せられるのが大きなメリットです。取引のある金融機関への相談も選択肢の一つになるでしょう。

7-4. 基本合意

基本合意のフェーズでは、事業売却のスキームや金額、対象資産・負債など基本的な条件を基本合意書で確認します。基本合意は法的拘束力を持たない形で締結するのが一般的ですが、締結によって成功確率が上がるというメリットがあります。

7-5. デューデリジェンス

売却を実行する前に、買収側から事前監査としてデューデリジェンスが行われます。デューデリジェンスの目的は、買収する事業のリスクを把握し、権利などの移転手続きの準備を進めることです。売却側の企業は、資料の提出やヒアリングを受ける準備が必要になります。

7-6. 事業譲渡契約書の締結

デューデリジェンスが完了したら、事業譲渡契約書の締結に移ります。

事業譲渡契約書に記載する内容に法的な定めはありません。譲渡対象事業の資産と負債、譲渡対価、譲渡期日など、記載内容を買収側と売却側の双方の合意によって決定します。

7-7. 移転手続き

事業譲渡契約書の締結後は、売却側が持つ資産を買収側の企業に移転するために、個別の契約を行います。具体的には、買収側が取引先や従業員との契約、許認可手続きなどを進めることになります。売却側は、買収側の手続きがスムーズに進むよう協力することが大切です。

8. 事業売却の成功事例

ここでは、事業売却の成功事例を見ていきましょう。

8-1. ニチイ学館からイオンペットへの事業売却

医療や介護、保育などのサービスを手掛けるニチイ学館は、2022年6月に自社が運営していたペットのグルーミング事業を、イオンペットへ売却しました。

ニチイ学館は、主力である介護事業で「ペットセラピー」を活用することを目的としてグルーミング事業を展開していました。しかし、期待したような活用につながらず、売却を決めたといいます。

事業を買収したイオンペットは、東京や大阪などの19か所の施設をニチイ学館から譲り受け、グルーミング技術と人材の確保、地域密着型の顧客サービスのノウハウを獲得しました。

8-2. 旭化成から三井化学への事業売却

大手総合化学メーカーの旭化成は、半導体回路の表面を保護する薄い膜である「ペリクル」の事業を三井化学に売却しました。

三井化学はペリクルを主力事業と位置づけ、IoT材料の中心にするべく社内の能力を増強しているところでした。一方、旭化成はペリクル事業の追加投資や技術開発の必要性を感じ、事業継続のあり方を模索していました。両者の思惑が一致したことから事業売却に至った事例です。

8-3. FPGからデジタルプラスへの事業売却

FPGは、リースファンド事業や不動産ファンド事業、保険事業などを幅広く手掛ける企業です。FPGは、自社の給与前払いサービス「Q給」を、デジタルプラスグループに売却しました。

デジタルプラスは、債務やクレジットカードに関するWebメディアを運営している企業です。資金移動事業者として、給与のデジタル払いのノウハウを掛け合わせたいという思惑から、事業を買収するに至りました。

9. まとめ

事業売却は、事業ポートフォリオの整理やシナジー効果の享受などを目的として実施されます。

期待する成果を得るためには、売却先の選定がポイントになります。また、取引先や従業員と個別の契約が必要になり、手続きも複雑になるため、売却を考え始めたら早期に専門家へ相談することが重要です。交渉を進める際も、専門家のアドバイスをもとに進めたほうが有利になる可能性があります。

事業売却を検討中であれば、M&Aキャピタルパートナーズへご相談ください。東証一部上場の信頼と確かな実績をもとに、お客様の希望に合った事業売却を実現するサポートをいたします。どのようなことでも、まずはお気軽にご連絡ください。

よくある質問

- 事業売却にはどのような種類がある?

- 事業売却には、売却側が持つすべての事業を売却する「全部譲渡」と、一部の部門のみを切り離して売却する「一部譲渡」があります。

- 事業売却とM&Aの違いは?

- 事業売却とは、企業が持つ事業のすべて、または一部を第三者に譲り渡すことです。一方、M&Aは企業の合併や買収を指す言葉で、事業売却はM&Aの手法の一つです。

- 事業売却をすると社員はどうなりますか?

- 会社売却の場合は従業員がそのまま引き継がれるのが一般的ですが、事業売却の場合は買収先の企業と従業員が個別に契約を結び直す必要があり、雇用条件も変わるため注意が必要です。