更新日

株式譲渡の議事録について

株式譲渡を行う際、特に非公開会社においては、自由に株式を売買することができません。そのため、株主総会や取締役会で譲渡の承認を得る「譲渡承認決議」が必要です。そして、その決議の内容を正式に記録するのが「株式譲渡の議事録」です。議事録は、譲渡契約書の裏付け資料や登記申請の添付書類として必要不可欠であり、正確に作成しなければ法的な効力を持たないこともあります。

本記事では、「株式譲渡とは?株式譲渡とは?|詳細記事へ」の基本的な理解を踏まえたうえで、株式譲渡に関する議事録の基本的な種類や記載すべき項目、作成時の注意点について詳しく解説します。

- 株式譲渡の全体像や手続きの流れについて知りたい方はこちら

- 株式譲渡とは?

~事業承継の手続きと中小企業でよくある論点~

このページのポイント

~株式譲渡の議事録とは?~

非公開会社における株式譲渡では、承認決議の証明として取締役会や株主総会の議事録が必要です。登記や契約手続きの裏付け資料となるため、会社法や定款に基づき正確かつ網羅的に記載し、保管義務も遵守する必要があります。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&Aの流れ

- #株式譲渡の議事録とは?

~その他 M&Aについて~

株式譲渡の議事録とは

会社法では、株式は自由に売買できるように定められているのが基本です。しかし、すべての株式が自由に売買できてしまっては、会社の経営上好ましくない人物が株主となり、経営が混乱してしまう恐れがあります。

そこで、非公開会社の株式に関しては譲渡制限を設け、取締役会や株主総会の承認がなければ自由に売買できないように定められています。この制限を解除し、売買できるようにするために必要なのが、取締役会や株主総会での「譲渡承認決議」です。

株式譲渡の議事録は、こうした譲渡承認を得た証明となる、非常に重要な書類といえます。

株式譲渡の議事録の種類

はじめに、株式譲渡を行う際に作成される、議事録の種類について解説します。株式譲渡で作成すべき議事録は、以下の2つです。

株主総会議事録

一つ目の議事録は、株主総会議事録です。株主総会議事録とは、株主総会の決議事項を記録として残す重要な書面で、その作成は会社法第三百十八条で義務付けられています。ただし、作成にあたっては書面以外にもデータとしてCD-RやUSBメモリなどに記録し、保存することが可能です。

また、作成した議事録の保存について、本店においては「株主総会の日から10年間」議事録の原本を、支店がある場合は「5年間」議事録の写しをそれぞれ保管しておくように定められています。

ちなみに、押印に関しては法の定めが無いため、定款に記載があればその内容に従います。

取締役会議事録

2つ目の議事録は、取締役会議事録です。会社には、取締役会設置会社とそうでない会社があります。取締役会非設置会社であれば取締役会議事録の作成は必要ありませんが、取締役会設置会社であれば、株式譲渡にあたり作成が必要です。

この取締役会議事録とは、株式譲渡を行う場合に取締役会が承認したことを証する書面です。会社法では、株主総会議事録と同様に作成が義務付けられています。

ただし、取締役会議事録は株主総会議事録と異なり、すべての内容を公表することを前提にしていません。

株主総会議事録では押印の定めが無いのに対し、会社法第三百六十九条では、取締役会議事録における書面作成の場合は「押印」を、電磁的記録の場合は「電子署名」をするように定めています。

また、会社法第三百七十一条において、保管義務については本店のみで「取締役会開催日から10年間」と定められています。

株式譲渡の承認手続きにおいて議事録が必要な場面

次に、株式譲渡の承認手続きにあたり、議事録が必要な場面について解説します。株式譲渡の承認手続きで議事録が必要となるのは、主に以下の2つです。

登記申請する際の添付書類として

一つ目のケースは、登記申請をする場合です。株式譲渡に限らず、定款や役員の変更のように、会社に関する重大な事項に変更が生じた場合は、法務局で変更登記を行わなければなりません。

この際に必要となるのが、議事録です。登記申請書に議事録を添付し「株式譲渡完了日から2週間以内」に、法務局へ申請するように定められています。

記載漏れや押印漏れがあると法務局から補正連絡が入り、修正が必要となるため、可能な限り正確に記載したものを準備しておくようにしましょう。

株式譲渡契約を締結する際の証拠書類として

2つ目のケースは、株式譲渡契約を締結する場合です。株式譲渡契約を締結するためには、株式の譲渡制限が解除されていなければなりません。それを証明するために、証拠書類として議事録を援用します。

株式譲渡契約書には、譲渡制限株式を譲渡する場合に取締役会や株主総会で譲渡の承認が必要であることが記されています。契約締結時には、譲渡の承認を得たことを証明する書面の添付が求められるため、議事録を作成・添付します。

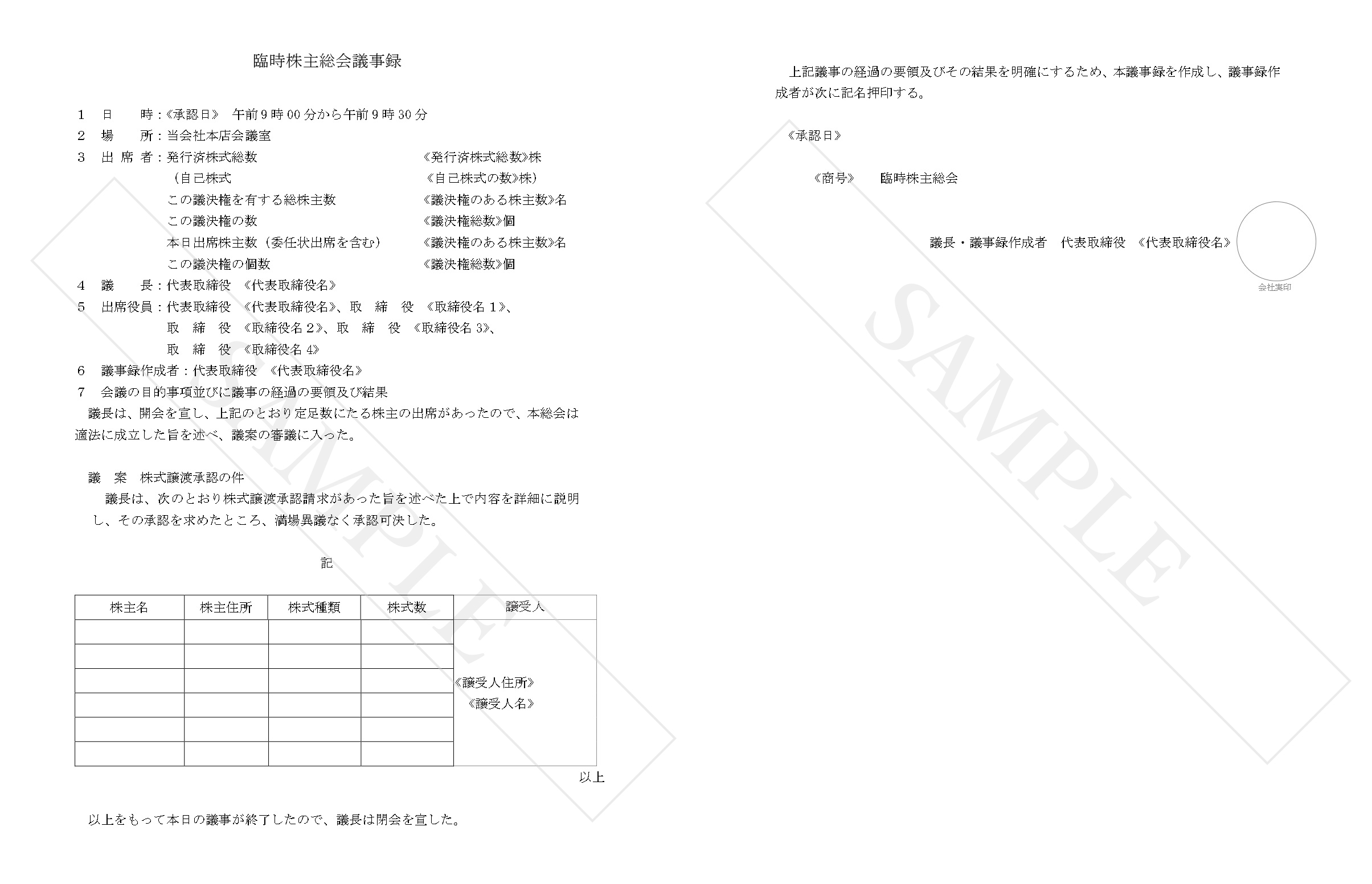

株式譲渡の議事録「株主総会議事録」の基本項目

次に、株式譲渡を行うための株主総会の議事録に関する、基本的な項目について解説します。株主総会議事録の細かい部分は会社ごとに異なりますが、ここでは概ねどの会社にも共通する項目を取り上げます。

株式譲渡に限らず、通常の株主総会議事録でも記載が求められる項目のため、この機会に理解を深めておくようにしましょう。

株主総会議事録の基本項目

株式譲渡を行う際に作成する株主総会議事録には、一般的に以下の5項目を記載します。

ここでは、項目ごとにどのような内容を記載すべきかを解説します。

株主総会の日時、開催場所

はじめに、株主総会の日時とその開催場所を記します。場所については、開催した部屋(ホテルであればホテル名や広間の名前など)を、日時については開催日と、開始時刻・終了時刻を分単位で詳細に明記します。

出席株主、議決権の状況

次に、総会に出席した株主の数と議決権の状況を記載します。また、発行済株式総数についても同様に記します。この部分は決議の裏付けとなる重要な項目のため、不備なく記載するようにしましょう。

出席役員の氏名または名称

続いて、株主総会に出席した役員の氏名や名称を記入します。「誰が総会に出席したか」は、重要な情報となる場合もあるため、出席したすべての役員の氏名と役職をもれなく記載しておかなければなりません。

議長および議事録作成者の氏名

議長および議事録作成者の氏名についても、出席役員とは別に当該役員の氏名と役職をそれぞれ明記します。

なお、「議事録作成者を誰にするのか」は法律で特段の定めが無いため、株主総会開催時に取締役であれば、誰でも担当することが可能です。

議事の経過およびその結果

最後に、議事の経過とその結果を記載します。総会の開始から閉会に至るまでのおおまかな内容を簡潔にまとめ、それらの経過を記します。

ちなみに、株式譲渡を行う場合、総会での発言や経過をすべて記載する必要はありません。概要さえ押さえてあれば良いため、ここでは株式譲渡請求の内容と審議結果(承認可決)を記載します。

株主総会議事録のひな形

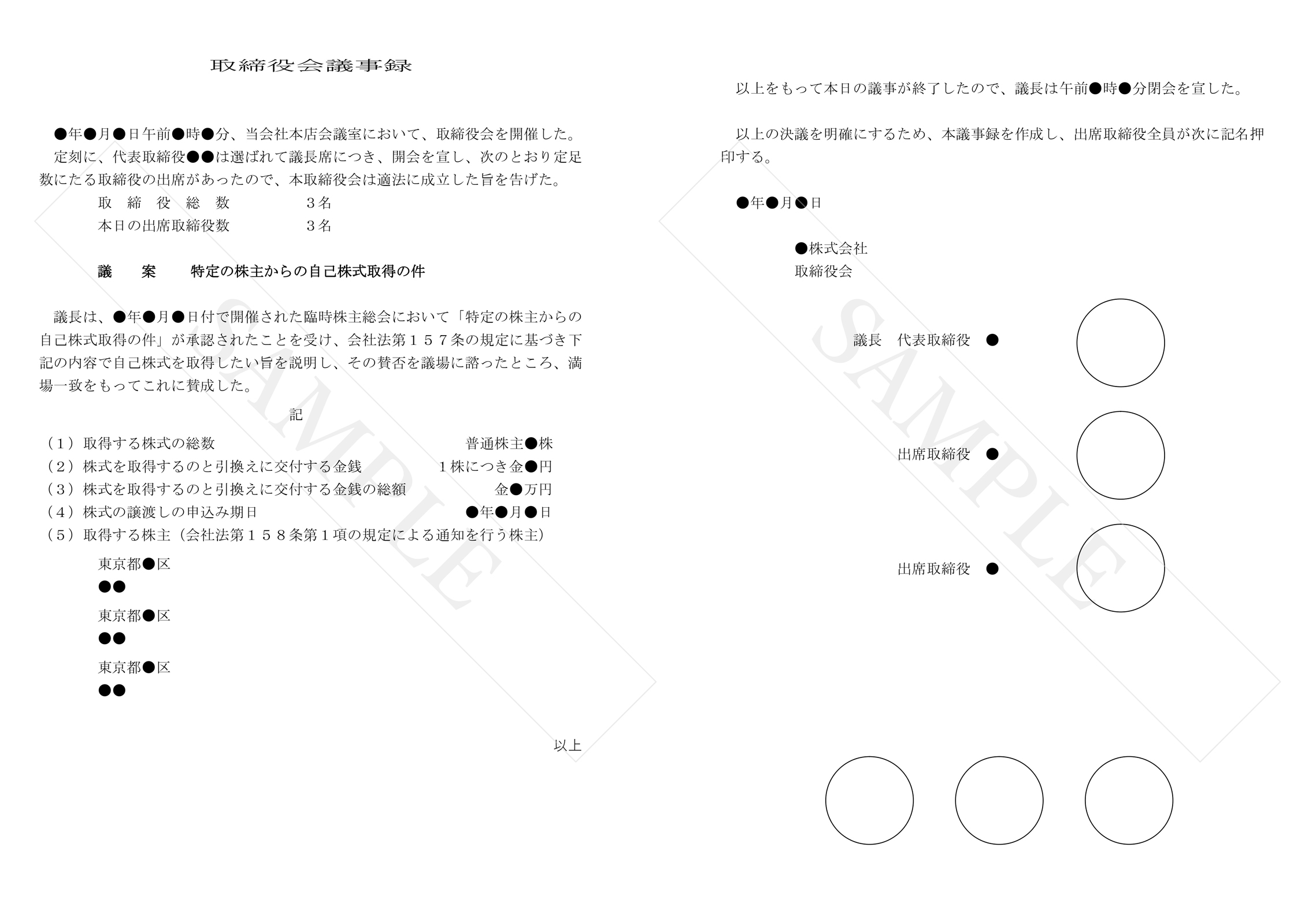

株式譲渡の議事録「取締役会議事録」の基本項目

次に、株式譲渡を行うにあたって開催される、取締役会の議事録に関する基本的な項目について解説します。取締役会議事録の細かい部分は会社ごとに異なりますが、ここでは概ね、どの会社にも共通する項目を取り上げます。

なお、これらの項目は株式譲渡に限らず通常の取締役会議事録でも記載が求められるため、株主総会議事録と同様に、こちらも理解を深めておくようにしましょう。

取締役会議事録の基本項目

株式譲渡を行う際に作成する取締役会議事録には、一般的に以下の4項目を記載します。

株主総会議事録と同じように、それぞれの項目で、どのような内容を記載すべきかを解説します。

取締役会の日時、開催場所

取締役会議事録でも、取締役会の開催日時および、その開催場所を記載します。場所については、開催した部屋(会議場であれば会議場名または部屋番号など)を、日時については開催日と、開始時刻・終了時刻を分単位で詳細に明記します。

出席役員の氏名や名称

取締役会に出席した役員の氏名や名称を記載します。株主総会議事録と同様に、「誰が総会に出席したか」は重要な情報となる場合もあるため、出席したすべての役員の氏名と役職をもれなく記載しておきましょう。

議長の役職および氏名

次に、取締役会の際に議長となった人物の役職および氏名を記します。ただし、議長を置かなかった場合は、この部分を記載する必要はありません。

議案の経過およびその結果

最後に、議案の経過と取締役会で話し合った結果を明記します。株式譲渡を行う場合、株式譲渡請求の内容と審議結果(承認可決)が必要となるため、この部分は必ず記載しなければなりません。

なお、こちらも株主総会議事録と同様に、開催から閉会までの要点がわかれば十分であり、すべてを詳細に記す必要はありません。

取締役会議事録のひな形

株式譲渡の議事録を作成する際のポイント・注意点

最後に、株式譲渡の議事録を作成する際に重要なポイントや注意点について解説します。作成時に大切なことや気を付けるべきことは、主に以下の3点です。

会社法や定款に沿って正確に作成すること

議事録を作成する際に最も重要なのは、間違いの無い正確な内容を記載することです。虚偽記載が無いか、内容に間違いが無いかを何度もチェックしなければなりません。

また、議事録の作成は会社法や定款の定めに沿ったものでなければ効力を発揮しないため、これらの点にも注意が必要です。記載内容だけでなく「押印」や「署名」についても、定めに沿っているかチェックしておきましょう。

ほぼ定型化された書面のためひな形を活用すること

株主総会議事録や取締役会議事録は、法務局のホームページに申請内容に沿ったテンプレートが用意されています。

役員などの氏名や開催日時、出席株主数などの細かい点は会社ごとに違いますが、どちらの議事録もほぼ定型化されているのが基本です。そのため、こうしたひな形を活用しておけば、それほど時間をかけずに議事録を作成することができるでしょう。

不慣れなうちは専門家に相談すること

株主総会議事録や取締役会議事録の主要部分は定型化されているため、さきほど紹介した法務局のホームページからダウンロードしたものを使えば大丈夫です。

しかしながら、自社の状況に合わせて修正しなければならない部分も多く生じます。変更事由発生から2週間以内に登記申請しなければならないことなどを踏まえると、不慣れなうちは司法書士や弁護士に相談、もしくはチェックをしてもらったほうが良いでしょう。

まとめ

株式譲渡に関する議事録は、譲渡の適法性を証明し、契約や登記など後続の法的手続を円滑に進めるうえで極めて重要な書類です。株主総会議事録・取締役会議事録それぞれに記載すべき項目があり、会社法や定款に沿って正確に作成することが求められます。

テンプレートやひな形を活用すれば基本的な体裁は整いますが、細部の内容は会社ごとの事情によって調整が必要です。不慣れな場合には、司法書士や弁護士など専門家の助言を得ながら進めることで、ミスなく確実に対応できるでしょう。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 株式譲渡の議事録はなぜ必要なのですか?

- 株式譲渡に際して取締役会や株主総会の承認が必要な非公開会社では、その証明として議事録が求められます。

- 株主総会議事録と取締役会議事録はどう違いますか?

- 株主総会議事録は株主による決議内容を記録するもので、取締役会議事録は取締役会の決議内容を記録します。

- 株式譲渡の議事録には何を記載すべきですか?

- 日時・場所・出席者・議長・議案内容と決議結果などが必要で、定型フォーマットを基に記載します。

- 株式譲渡の議事録はどこに保管すればよいですか?

- 本店にて10年間の保管が必要で、支店がある場合は写しを5年間保存する義務があります。