更新日

プライベートエクイティとは、非上場企業の株式を意味する用語で未公開株式と一般にいわれています。一般に、未公開株式は創業者やその親族が有することが多く、当事者間の合意をもって売買され、公開株式に比べて高い水準の株価で取引されるケースが少なくありません。そこで、近年では未公開株式の譲渡と引き換えに、ファンドや投資家から多額の出資を受けるプライベートエクイティ投資に注目が集まっています。

本記事は、プライベートエクイティの概要、プライベートエクイティ投資の対象企業、種類、プライベートエクイティ投資を受ける企業側のメリットとデメリット、事例などについて、詳しく説明します。プライベートエクイティについて理解を深めるために、本記事をお役立てください。

このページのポイント

~プライベートエクイティとは?~

プライベートエクイティとは、非上場企業の株式を指し、未公開株式とも呼ばれる。一般的には上場企業を「パブリック」、非上場企業を「プライベート」と呼ぶケースが多いことから、非上場企業の株式の定義として「プライベートエクイティ」が用いられている。未公開株式の場合は証券取引所で株式取引ができないため、流通が限られ、一般的な株式評価よりも高い水準で取引されることが少なくないため、非上場企業の資金調達や経営改善の手段として、プライベートエクイティ投資を受けることがある。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #プライベートエクイティとは?

~その他 M&Aについて~

目次

1. プライベートエクイティとは

プライベートエクイティとは、非上場企業の株式を意味する用語で未公開株式といわれています。

「エクイティ(Equity)」とは、株式や株主資本を意味します。また、一般的には上場企業を「パブリック(Public)」、非上場企業を「プライベート(Private)」と呼ぶケースが多いことから、未公開株式の定義として「プライベートエクイティ(Private Equity:PE)」といわれています。

通常、上場企業では市場に発行済み株式を売り出す、もしくは新たに株式を発行する(公募する)ことにより資金調達を行います。一方で、未公開株式の場合は証券取引所で株式取引ができないため、保有者は創業者やその親族、取引先に限定されるケースがほとんどです。流通が限られることから、未公開株式は一般的な株式評価よりも高い水準で取引されることが少なくありません。そこで、資金調達や経営改善の手段として、未公開株式を投資対象とするプライベートエクイティ投資(PEファンドによる投資)が行われています。

1-1. プライベートエクイティファンド

プライベートエクイティファンド(PEファンド)とは、成長・成熟期の企業に対し比較的大規模な資金を提供する投資ファンドをいいます。多くの場合、過半数の株式を対象会社の経営陣の了解を経て取得し、役員派遣を行い、経営を積極的かつ中長期的にサポートして企業価値の向上に貢献し、株式公開(Initial Public Offering:IPO)、第三者への譲渡、自社株買いなどの方法で最終的に保有株式の売却を行って収益を上げることを目的としています。

1-2. プライベートエクイティ投資

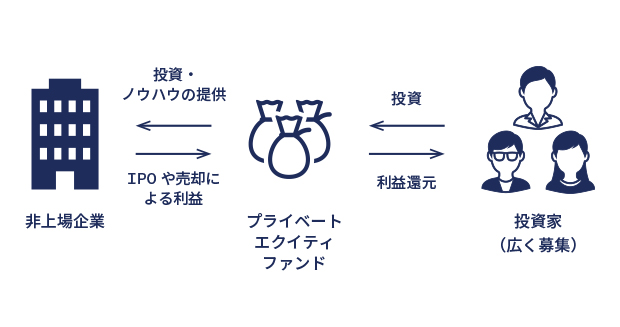

プライベートエクイティ投資では、PEファンドが投資家から資金を募り、集まった資金をもとに未公開株式への投資を行います。さらに、PEファンドは、自社のリソースを対象企業に提供することで早期成長と経営の合理化を推し進め、企業価値を向上させたうえで、IPO(新規上場株式/新規公開株)や売却といったエグジットにより、利益を得ることを目指します。確保された利益は投資家へ還元されるのが、プライベートエクイティ投資の仕組みです。

1-3. 企業がプライベートエクイティ投資を受ける理由

企業がプライベートエクイティ投資を受ける主な理由は、主に以下の3点です。

- 資金調達を見込める

- 経営改善を見込める

- PEファンドの経営ノウハウを自社に取り込み、IPOやM&Aを目指せる

プライベートエクイティ投資を受ける意義は、未公開株式と引き換えに資金調達が可能となる点にあります。また、PEファンドは、企業価値を向上させるためのノウハウを豊富に有することから、経営改善を見込めることも理由の1つです。さらに、それらのノウハウを自社が吸収し、PEファンドのサポートを受けてIPOやM&Aを目指せる点も、企業がプライベートエクイティ投資を受ける理由といえます。

2. プライベートエクイティ投資の対象企業

プライベートエクイティ投資の対象企業は、次の3つに大別できます。

- ベンチャー企業(スタートアップ企業)

- 大企業の子会社やノンコア事業

- オーナー経営の中小企業

それぞれについて、詳しく説明していきます。

2-1. ベンチャー企業(スタートアップ企業)

プライベートエクイティ投資の対象となりやすいのが、創業期や成長期にあるベンチャー企業や、設立後間もないスタートアップ企業です。これらの企業では知識や経験が浅く、経営ノウハウが構築されていないため、経営方針の決定や事業拡大がうまくいかないケースは少なくありません。

これらの企業は投資によって、資金調達や経営サポートを受け、IPOや売却を目指すことが可能です。

2-2. 大企業の子会社やノンコア事業

株式上場しているような大企業の子会社やその企業の中核ではないノンコア事業も、プライベートエクイティ投資の対象です。仮に、親会社が社会的評価や価値の高い大企業であっても、業績が伸び悩む子会社やメインとして注力していないノンコア事業においては採算が取れず、将来を見込めないからです。

ただし、このような子会社やノンコア事業であっても、PEファンドによって経営状態が改善され、企業価値を向上できる可能性があります。そこで、PEファンドが経営に参画して、企業価値を高めた後にIPOや売却を行い、多額の利益を得ることができるケースがあります。

2-3. オーナー経営の中小企業

オーナー経営の中小企業も、プライベートエクイティの投資対象となります。少子高齢化が進んでいる日本においては、経営者や親族が株式を保有するオーナー経営の中小企業において、後継者不足が問題となっています。優れた技術や商品を有しているにも関わらず、後継者が不在のために廃業を迫られている企業は少なくありません。

このようなケースでは、プライベートエクイティ投資により企業価値を向上させたのちに、M&A(Mergers and Acquisitions、合併・買収)による売却をするケースが多くなっています。

3. プライベートエクイティ投資の種類

プライベートエクイティ投資は、投資先に応じて次の4つの種類に大別できます。

- ベンチャーキャピタル投資

- バイアウト投資

- 企業再生投資

- ディストレス投資

それぞれについて、詳しく説明していきます。

3-1. ベンチャーキャピタル投資

ベンチャーキャピタル投資は、創業期や成長期のベンチャー企業を対象とするプライベートエクイティ投資のことであり、主にIPOによって利益を確保します。

ただし、創業期・成長期にあるベンチャー企業は将来的な不確定要素が多く、IPOが実現しない可能性も高いのが実情です。そのため、ハイリスク・ハイリターンであるといわれています。また、出資後も創業者が経営を担うことも、ベンチャーキャピタル投資の特徴です。

なお、このような成長段階の初期にある企業に対し、資金を提供するファンドをベンチャーキャピタル(VCファンド)と呼びます。

3-2. バイアウト投資

バイアウト投資とは、成熟期の企業を対象に投資を行い、企業価値を上昇させたあと、IPOや第三者に転売すること(セカンダリー売却)を目的とするプライベートエクイティ投資です。

議決権の全株式または過半数の株式を取得し、投資対象となる企業に経営陣を送り込み、対象企業の価値を向上させるのが特徴です。バイアウト投資はプライベートエクイティ投資のなかでも、一般的な投資だといわれています。

なお、企業の全株式または過半数の株式を取得し、経営権を掌握するファンドをバイアウトファンドと呼びます。

3-3. 企業再生投資

企業再生投資とは、バイアウト投資の一種で、衰退期・再成長期の企業を対象とするプライベートエクイティ投資です。経営不振により企業価値や株価が低迷している企業を対象に投資を行い、企業再生後にIPOや売却により利益獲得を目指します。

投資の対象となる企業は、経営難などの課題を抱えているため、企業再生の専門家を送り込み、人員削減や不採算事業の切り離しなどを実施します。投資により企業再生を期待できる一方で、倒産リスクも高いため、ハイリスク・ハイリターンである点が特徴です。

なお、経営難に陥った企業の再生を目的に、資金と経営ノウハウを提供するファンドを企業再生ファンドと呼びます。

3-4. ディストレス投資

ディストレス投資とは、バイアウト投資の一種で、経営破綻状態に近く、倒産の可能性が高い企業を対象に行うプライベートエクイティ投資です。対象企業の法的・私的整理を中心にリストラを敢行し、企業再建後に企業価値が向上したタイミングで売却を目指します。

ディストレス(Distress)とは、「困窮している」との意味を持ち、企業再生投資の対象企業よりも、より危機的状況にあるのが特徴です。安価に株式を取得できるため、企業再建が実現すれば大きなリターンが得られます。

なお、このような経営破綻寸前の企業に投資し、その再生を図るファンドをディストレスファンドと呼びます。

4. プライベートエクイティ投資を受ける企業側のメリット

次にプライベートエクイティ投資を受ける企業側のメリットは、主に次の4つです。

- 豊富な資金提供を受けることができる

- 経営について手厚いサポートを受けることができる

- 事業承継問題の解決につながることがある

- IPOやM&Aのサポートを受けることができる

それぞれについて、詳しく説明していきます。

4-1. 豊富な資金提供を受けることができる

プライベートエクイティ投資では企業価値に見合う額の資金提供を受けられます。銀行などの金融機関から受ける融資とは異なり、支払利息や返済期限を気にしない点も大きな特徴です。

4-2. 経営について手厚いサポートを受けることができる

プライベートエクイティ投資を受けるにあたり、PEファンドは、さまざまな企業や事業と関わって企業価値を向上させた実績があり、圧倒的な経営ノウハウを有していることから、手厚いサポートを受けることが期待できます。さらに、サポートを受ける中で得た経営ノウハウはPEファンドが株式を売却した後も残ることから、長期的な利益になる点もメリットといえます。

4-3. 事業承継問題の解決につながることがある

特に中小企業の中には後継者不足に悩むところも多く、事業が順調でもその代で廃業を検討するケースは少なくありません。そこで、PEファンドの活用によって人材紹介やM&Aといったサポートを受けられるため、事業承継問題の解決が見込めることもメリットといえます。

4-4. IPOやM&Aのサポートを受けることができる

PEファンドはIPOやM&Aのエグジット(高い利益率が見込める内に株式を売却し、利益を確定させることを意味します)による資金回収を目的としているため、それらに関するサポートを受けることが期待できます。PEファンドは、第三者目線から投資対象企業の強みや潜在力を明確にし、企業価値を向上させる成長戦略を立案し実行します。その結果、IPOやM&Aの可能性が高まります。特にM&Aはプロセスが複雑であることから、サポートを得られるのは大きなメリットといえます。

5. プライベートエクイティ投資を受ける企業側のデメリット

プライベートエクイティ投資には受ける企業側にメリットがある一方で、注意しなければならないデメリットも主に2つあります。

- 経営の自由度が下がる恐れがある

- いつかはエグジットする必要がある

それぞれについて、詳しく説明していきます。

5-1. 経営の自由度が下がる恐れがある

プライベートエクイティ投資を受けると経営の自由度が下がる恐れがある点に注意が必要です。その理由として、プライベートエクイティ投資ではPEファンドが株主となるほか、株式の大半が所有されてしまうケースが多いことが挙げられます。実質的に経営の舵取りをPEファンドに握られてしまうことになり、意思決定などが自由にできなくなる恐れがあるでしょう。 そのため、経営者が自分の意思をもとに事業経営をしたいと考えている場合、PEファンドの利用は避けた方が無難といえます。

5-2. いつかはエグジットする必要がある

プライベートエクイティ投資を受けた場合、いずれはエグジットする必要があります。PEファンドは前述したとおり、IPOやM&Aによる資金回収を目的としており、目的を果たした際は経営から離れることになります。そのため、日頃からPEファンドに頼った経営にならないように気をつける必要があります。

なお、PEファンドの投資期間は、おおむね3年から5年とされていますが、10年近く株主として株式を持ち続ける場合もあります。

6. プライベートエクイティにおける投資先の評価方法

プライベートエクイティにおける投資先である対象企業の評価方法として、大きく分けて以下の3つのアプローチがあります。

- コストアプローチ

- マーケットアプローチ

- インカムアプローチ

6-1. コストアプローチ

コストアプローチとは、企業買収における主たる企業評価方法のひとつで、被取得企業の貸借対照表の純資産価値に着目した評価手法をいいます。代表的なものでは、簿価純資産法、時価純資産及び清算価値法があります。

買いなどの方法で最終的に保有株式の売却を行って収益を上げることを目的としています。6-2. マーケットアプローチ

マーケットアプローチとは、企業買収における主たる企業評価方法のひとつで、対象の会社と同じ市場に属する他社の株価を比較、または類似した会社や取引事例などに着目した評価手法をいいます。 代表的なものでは、市場株価平均法、マルチプル法(類似上場企業比較法)及び類似取引比較法があります。

6-3. インカムアプローチ

インカムアプローチとは、企業買収における主たる企業評価方法のひとつで、将来見込まれる収益の価値に着目した評価手法をいいます。

将来獲得される利益、キャッシュ・フローまたは配当を現在の価値に還元し、企業価値を算定します。

代表的なものでは、DCF法、収益還元法及び配当還元法があり、将来のキャッシュ・フローに対してリスクを反映させた割引率を適用し算定する方法です。

7. 譲渡先や売却先はPEファンドと一般事業会社のどちらを選ぶべきか?

プライベートエクイティにおける企業価値向上後のM&Aでは、譲渡先や売却先として、PEファンドと事業会社のどちらを選ぶのが適切でしょうか。それぞれで得られる経営源とメリットについて解説します。

7-1. PEファンド

PEファンドを譲渡先や売却先として選択する場合に得られる経営資源は、資金や人材、ネットワークなどがあります。PEファンドは、プライベートエクイティ投資の豊富な実績から圧倒的な経営ノウハウを有しているため、経営課題の解決により、早期に企業価値を向上させられる点がメリットといえます。

7-2. 一般事業会社

一般事業会社を譲渡先や売却先として選択する場合に得られる経営資源は、インフラを中心とした人材、設備、販路などがあります。自社と一般事業会社とのシナジー効果によって、売上や利益を上げられる可能性はもちろんのこと、コストセンターを効率化でき、コストを抑えられる可能性も高まる点がメリットといえます。

8. プライベートエクイティ投資による企業のM&A事例

最後にプライベートエクイティ投資による事例を紹介します。企業価値の向上事例を知ることで、プライベートエクイティ投資の内容をより具体的に把握できるので、参考にしてください。

8-1. リップルウッドホールディングスの日本テレコム買収事例(2003年)

プライベートエクイティのM&A事例として代表的なのが、2003年に実施されたリップルウッドホールディングスによる日本テレコム株式会社の買収と、2004年のソフトバンク株式会社への同社の売却です。

リップルウッドホールディングスは、経営不振に陥っている事業の立て直しを目的として、過去にM&Aを実施した経験のある投資ファンドです。当時の日本テレコム株式会社は通信事業から固定電話事業を切り離し、携帯電話事業にリソースを集中させることが狙いでした。一方、リップルウッドホールディングスは、買収により自社の経営陣を送り込み、データ通信分野における事業拡大を図り、日本市場に参入することを目的としていました。

リップルウッドホールディングスは2003年10月に日本テレコムを総額2,613億円で買収し、2004年7月には総額3,400億円で売却しています。1年も経たないうちに、企業価値を上昇させ、売却を成功させた事例といえます。

8-2. ベインキャピタルのすかいらーくホールディングス買収事例(2011年)

すかいらーくホールディングスは「ガスト」や「バーミヤン」などのファミリーレストランチェーンを展開する企業で、2011年に米国のPEファンドであるベインキャピタルが出資し、買収しました。ベインキャピタルは、すかいらーくホールディングスの経営改善や店舗のリニューアル、新しいメニューの導入、運営効率の向上を通じて事業価値を高めることを目的としました。その後、 ベインキャピタルは、2014年にすかいらーくホールディングスを東京証券取引所に再上場させ、株式を公開する形でエグジットを実現しました。この再上場により、ベインキャピタルは出資額を大幅に上回る利益を上げました。この事例は、PEファンドが企業の経営に深く関与し、企業価値を高めて再上場を成功させた事例といえます。

9. まとめ

今回はプライベートエクイティについて、解説しました。

プライベートエクイティは、未公開株式と一般にいわれています。企業はプライベートエクイティ投資を受けることで、資金調達や経営改善が可能となり、早期の成果が期待できます。

プライベートエクイティにおける譲渡先や売却先には、PEファンドや一般事業会社が挙げられます。日本におけるM&Aにおいて、PEファンドが譲受企業となるケースは少しずつ増えてきていますが、まだ少ないのが実情です。ただし、PEファンドは経営のプロ集団であり、豊富な実績を有しているため、有効なM&Aが期待できます。さまざまな可能性を検討して、譲渡先や売却先をお選びください。その際には東証プライム上場の信頼と、豊富な実績を有するM&Aキャピタルパートナーズに、どうぞご相談ください。

よくある質問

- プライベートデットファンドとは?

- プライベートデット(PD)ファンドとは、相対的に信用力が低く、投資リスクが高いと考えられる企業へ直接投資を行うファンドのことです。将来的な成長は見込まれるものの、一時的な経営不振の企業や、創業後間もないために資金調達が困難な中小企業が対象となります。

- 投資銀行とベンチャーキャピタルの違いは?

- 投資銀行とベンチャーキャピタルとの違いは、投資先企業がどの成長ステージにあるかです。投資銀行の投資対象は一般的に、成熟期にある企業です。一方、ベンチャーキャピタルの投資対象は、創業期や成長期にあり、今後成長が見込まれるベンチャー企業やスタートアップ企業が中心です。