更新日

株式価値と純有利子負債の関係

株式価値を計算する際には、「株式価値=企業価値 - 純有利子負債(ネット・デット)」という計算式がよく使われます。

近年のM&Aの増加に伴い、株式価値や企業価値の算定手法も広く一般に認知されるようになりました。インカム・アプローチのDCF法やマーケット・アプローチのマルチプル法を用いて株式価値を計算された方も多いかと思います。

DCF法やマルチプル法は本来、緻密な計算が必要ですが、一定の仮定を置くことで比較的シンプルな計算式で株式価値を算出することが可能です。

その際、企業価値から株式価値を導き出す過程で純有利子負債(ネット・デット)の計算が必要となります。

本記事では、純有利子負債(ネット・デット)の概要や計算方法について詳しく解説します。純有利子負債(ネット・デット)についての理解を深めるために、ぜひ本記事をお役立てください。

※なお、本記事に記載されている会計処理等は2025年2月時点の制度上のものであり今後改正等で変更される可能性があることにご留意ください。

このページのポイント

~純有利子負債(ネット デット)とは?~

純有利子負債(ネット・デット)は、M&Aにおける重要な財務指標であり、企業価値から有利子負債を差し引いた純額を指します。本記事では、純有利子負債の概要や計算方法、M&Aでの活用方法について詳しく解説します。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #純有利子負債(ネット デット)とは?

~その他 M&Aについて~

目次

純有利子負債(ネット・デット)とは

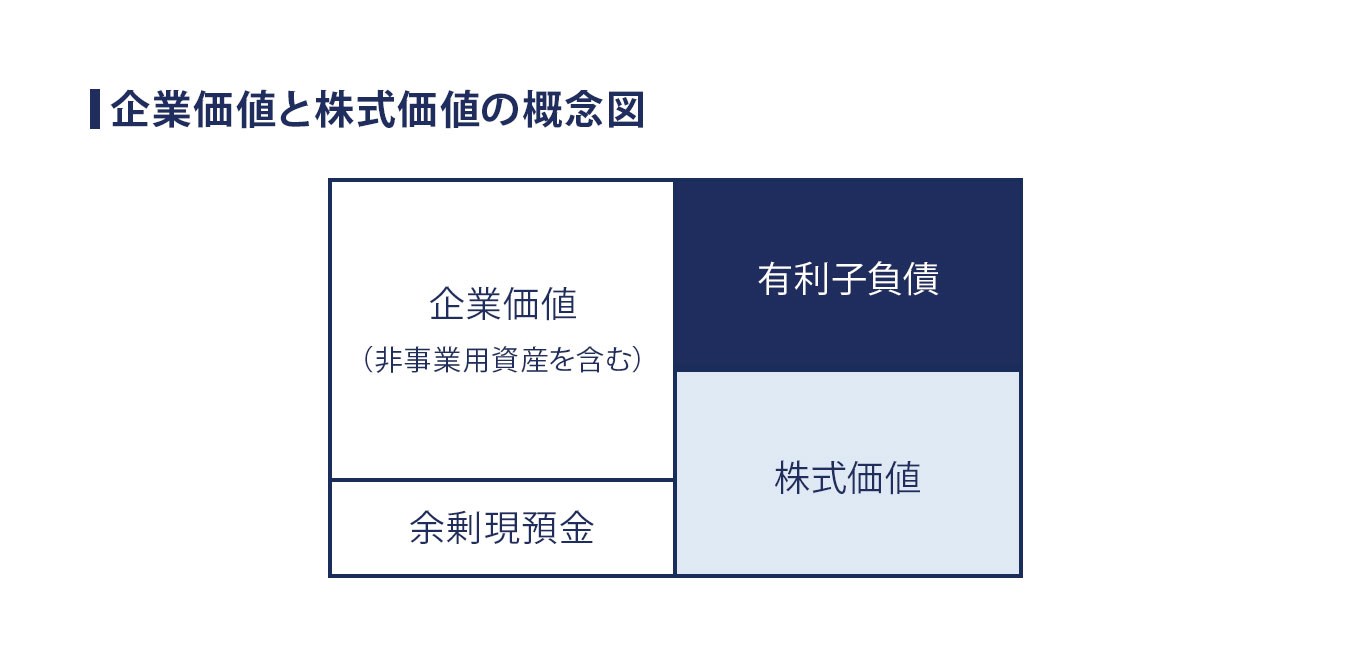

純有利子負債(ネット・デット)とは、株式価値を評価する際に、企業価値から減算する項目をいいます。企業価値は、株主と債権者の両者に帰属する価値です。したがって、株主に帰属する株式価値を求める際には、企業価値から有利子負債を差し引く必要があります。その際の控除金額は、有利子負債(デット)から企業が保有する余剰現預金(キャッシュ)をネット(純額)処理した金額とするため、これを「純有利子負債(ネット・デット)」と呼びます。

純有利子負債(ネット・デット)がマイナスになる場合、つまり有利子負債(デット)よりも余剰現預金(キャッシュ)が大きい場合を「ネットキャッシュ」といいます。

ネットキャッシュは、いわばマイナスのネット・デットであり、株式価値の計算にあたっては企業価値に加算します。なお、余剰現預金も企業価値に含まれるとする考え方もありますが、本記事では便宜上、余剰現預金は企業価値と区別(企業価値に含めない)して記載しています。

企業価値、株式価値及びネット・デットの関係

【計算式】

株式価値=企業価値(非事業用資産を含む)- ネット・デット(有利子負債-余剰現預金、注)

(注)ネット・キャッシュの場合は企業価値に加算

株式価値の算定手法と純有利子負債(ネット・デット)

次に株式価値の算定手法と純有利子負債(ネット・デット)の関係を整理します。具体的にはインカム・アプローチのDCF法とマーケット・アプローチのマルチプル法を取り上げて、純有利子負債(ネット・デット)との関係をそれぞれ説明します。

DCF法

DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)は、将来のフリー・キャッシュ・フローを一定の資本コストで割り引くことにより、企業価値又は株式価値を算定する評価手法をいいます。DCF法をより細かく分けると、株主及び債権者に帰属するキャッシュフロー(すなわちフリー・キャッシュ・フロー)を割り引いて企業価値を計算するエンタプライズDCF法と、株主に帰属するキャッシュフローを現在価値に割り引いて株式価値を計算するエクイティDCF法がありますが、通常、DCF法という場合には前者のエンタプライズDCF法を指すことが一般的です。

エンタプライズDCF法は、主に事業会社の株式価値評価に用いられる手法です。この方法では、企業は株主や債権者からの資金を活用して事業を運営していると捉え、有利子負債を自己資本と同じく資金調達の一部と考えられます。

一方、エクイティDCF法は、主として銀行等の株式価値評価に用いられており、有利子負債(預金が大半を占める)は融資、トレーディング等に充てるための原資であり、金利やトレーディング収益等を生み出すための運転資本(事業会社の買掛金、未払費用等と同様)と考えるため、エンタプライズDCF法と異なり、有利子負債を資金調達手段と捉えていません。

これらのDCF法と純有利子負債(ネット・デット)の関係について、エンタプライズDCF法では、株主及び債権者の両者に帰属する企業価値から債権者に帰属する価値(有利子負債、余剰現預金がある場合は減額する)を控除して株主に帰属する価値(株式価値)を計算することになります。

一方、エクイティDCF法では、株主に帰属するキャッシュフローから株式価値を直接求める計算方法のため、有利子負債の減算は行いません。

マルチプル法

マルチプル法(類似会社比較法)とは、評価対象会社と事業内容、規模、収益性及び成長性等が類似する上場企業の株式価値又は企業価値に基づく一定の倍率を算定し、その倍率を評価対象企業の財務指標に乗じて価値を評価する方法をいいます。

マルチプル法で用いられる倍率には、企業価値を求めるEV/EBITDA倍率、EV/EBIT倍率等、株式価値を直接求めるPER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)などがあります。

マルチプル法と純有利子負債(ネット・デット)の関係も前述のDCF法と同様に考え、企業価値を求めるEV/EBITDA倍率、EV/EBIT倍率を用いる場合は、倍率を用いて算出した企業価値から純有利子負債(ネット・デット)を差し引いて株式価値を計算しますが、株式価値を直接求めるPER、PBRを用いる場合は、純有利子負債(ネット・デット)は使用しません。

株式価値の算定手法と純有利子負債(ネット・デット)の関係を表にまとめると以下の通りとなります。

【株式価値算定手法とネット・デット】

| 株式価値の算定手法 | 企業価値からネット・デットを控除して 株式価値を算出 |

直接株式価値を算出 (ネット・デットは使用しない) |

|---|---|---|

| DCF法 | ・エンタプライズDCF法 (通常のDCF法) |

・エクイティDCF法 (余剰現預金は加算する) |

| マルチプル法 (類似会社比較法) |

・EV/EBITDA倍率 ・EV/EBIT倍率 |

・PER(株価収益率) ・PBR(株価純資産倍率) |

純有利子負債(ネット・デット)の計算方法

ここからは、純有利子負債(ネット・デット)の計算について、詳しく説明します。

純有利子負債(ネット・デット)の計算式

まずは、デット・ライク・アイテムとキャッシュ・ライク・アイテムについてです。

デット・ライク・アイテム(Debt like Items)

デット・ライク・アイテム(Debt like Items)は、負債類似項目ともいい、株式価値の計算上、企業価値から控除すべき将来の支出・損失または収入の減少をもたらす項目をいいます。例えば、退職給付債務、役員退職慰労引当金、未払配当金、資産除去債務、偶発債務などがあります。

キャッシュ・ライク・アイテム(Cash like Items)

一方、キャッシュ・ライク・アイテム(Cash like Items)は、株式価値の計算上、企業価値に加算すべき余剰資金類似項目をいい、 例えば、運用目的の有価証券、節税目的の保険積立金などがあります。

デット・ライク・アイテムとキャッシュ・ライク・アイテムは、株式価値計算上、純有利子負債(ネット・デット)に加減算(それぞれ有利子負債と余剰現預金に加算)しますが、計算式で示すと以下のとおりです。

純有利子負債(ネット・デット)を求める計算式

「純有利子負債(ネット・デット)=(有利子負債+デット・ライク・アイテム)-(余剰現預金+キャッシュ・ライク・アイテム)」

次に、デット・ライク・アイテム、キャッシュ・ライク・アイテムのうち、実務上よく論点に挙がる項目について、それぞれ順に説明します。

実務上の論点

退職給付債務の取扱い

1つ目は、退職給付債務の取扱いです。2つのケースがあるため、それぞれ順に説明します。

ケース1

退職給付費用をデット・ライク・アイテムとして計算する場合

退職給付債務は、株式価値の算定上、注意が必要な項目の1つです。前述のとおり、退職給付債務は、デット・ライク・アイテムに含めて計算することが一般的ですが、デット・ライク・アイテムに含めずに、運転資本と捉えてフリー・キャッシュ・フローとして考える方法もあります。株式価値計算上、退職給付債務をデット・ライク・アイテムとして計算する場合には、以下の点に留意が必要です。

-

退職給付債務の計上額は、税効果会計を考慮すること

実際に従業員に支給する退職金は、支給された時点で税務上損金に算入されるため、当該節税効果を考慮する必要があります。具体的には、退職給付債務(年金資産控除後)に(1-法定実効税率)を乗じた金額をデット・ライク・アイテムとして計上します。ただし、節税効果(法人税等の減少)が生じるのは、現時点ではなく退職金が実際に支給される将来時点になる点に留意が必要です。

-

将来計画のキャッシュ・アウト・フローから、退職給付費用のうち、利息費用、期待運用収益、数理計算上の差異の費用処理額等を除外して計算すること

会計上のテクニカルな論点となりますが、将来の損益計画において見込まれる退職給付費用のうち、勤務費用は将来の退職給付債務を構成するためキャッシュ・アウト・フローとして計算すべきですが、それ以外の利息費用、期待運用収益、数理計算上の差異の費用処理額等については、フリー・キャッシュ・フローの計算上、キャッシュ・アウト・フローに含めません。退職給付債務(及び控除項目としての年金資産)をデット・ライク・アイテムと扱う場合、これに係る利息(及び運用収益)に相当する金額は、有利子負債にかかる支払利息と同様、事業に係るキャッシュフローとみなすことが出来なくなるためです。専門性の高い論点ですが、理論上の正しさを把握しておくことは実務においても重要ですので取り上げております。

ケース2

退職給付債務を運転資本の増減として計算する場合

一方、退職給付債務を買掛金等と同様に運転資本と考え、計画期間各期のフリー・キャッシュ・フローの増減を通じて株式価値に反映する方法もあります。

この場合には、退職給付債務はデット・ライク・アイテムとせず、将来の損益計画における各期の退職給付費用(利息費用、期待運用収益、数理計算上の差異の費用処理額等を含みます。)をキャッシュ・アウト・フローとして計算します。会計などの専門家が行う株式価値算定書においても、退職給付債務を純有利子負債(ネット・デット)に計上していながら、その増減をキャッシュフロー計算に含めてしまうといったミスを散見されます。株式価値算定を会計などの専門家に依頼する際には、適切な専門家に依頼することに留意が必要です。

リース債務

2つ目は、リース債務です。

リース取引により生じるリース債務は、リース取引の経済的実態を資産の割賦購入と捉えた場合、未払リース料は借入金等の有利子負債と同様の性質を持つと考えられます(このため会計上はオンバランス処理をします)。したがって、リース債務は借入金と同様、株式価値の計算上、企業価値から控除する必要があります。この場合、リース費用のうち支払利息相当額は、フリー・キャッシュ・フロー計算上、借入金利息と同様、キャッシュ・アウト・フローに含めません。

なお、当該リース取引がファイナンス・リース取引であれば、会計上、リース債務が貸借対照表に計上されていますが、オペレーティング・リース取引の場合は、現行の日本の会計基準ではオフバランスとなるため、別途リース債務を見積る必要があります。

実務上は重要性にもよりますが、オペレーティング・リース取引については、会社の会計処理に合わせ支払リース料(利息部分を含みます。)をキャッシュ・アウト・フローとして計算し、リース債務を企業価値から控除しない方法も採用されています。

以上の理由から、次のどちらかの処理を行う必要があります。

- リース債務を純有利子負債(ネット・デット)に計上し、支払利息相当額をキャッシュ・アウト・フローから控除する方法

- リース債務を純有利子負債(ネット・デット)に計上せず、支払リース料(支払利息相当額を含む)をキャッシュ・アウト・フローに含めるとともに、未払リース料などの経過勘定を運転資本として処理する方法

取引保証金等

貸借対照表の負債項目のうちデット・ライク・アイテムに含めるかどうか判断に迷う項目として、取引先から差入れを受けている取引保証金が挙げられます。

取引保証金のなかには、利息を支払うものがあり、その観点からは有利子負債と考えることができます。一方で、商品代金の前受け的な性質を有するものもあり、事業上の運転資本の一部と捉えることも可能です。

このように有利子負債と運転資本のいずれに該当するかは、科目名で画一的に判断するのではなく、取引実態を把握して、個別に判定・選別することが重要です。当該負債項目をデット・ライク・アイテムとする場合には、フリー・キャッシュ・フローを計算するのにあたり、原則として、当該負債項目に係る利息相当額を除外することに留意が必要です。

余剰現預金の水準

純有利子負債(ネット・デット)の計算において、よく論点になるのが、この余剰現預金です。理論的には、現預金残高のうち事業運営上必要となる金額以外の金額ですが、実務上は算定が難しく、バリュエーション担当者の悩みの1つとなっています。

例えば、評価対象会社が小売業を営んでいるケースで、買掛金の支払サイトが売掛金の回収サイトよりも短い場合、その差を埋める資金が必要となります。また、将来の予測不能な支出や損失に備えるための予備的資金という観点から事業運営上、一定の金額が必要と考えることもできます。

実務では、以下のような方法で余剰現預金を推計することが一般的です。

- 資金繰り表を確認し、最低必要な現預金残高を特定する方法(ボトム水準の確認)

- 年間売上高や販管費などの財務データを基に、一定の割合を余剰現預金として推定する方法(例:年間売上高の10%)

- 類似上場企業の財務データと比較し、必要な現預金水準を算出する方法。

非支配株主持分

非支配株主持分とは、連結子会社の資本のうち親会社持分に属さない部分をいいます。企業価値の観点でみれば、子会社を含む連結ベースの企業価値のうち、親会社株主以外の少数株主(非支配株主)に帰属する価値を指します。

非支配株主持分は、上記の退職給付債務、リース債務等と異なり会計上の負債ではありませんが、連結ベースの企業価値のうち親会社株主に帰属しない価値のため、デット・ライク・アイテムと同様、企業価値から控除する必要があります。

M&Aで純有利子負債(ネット・デット)が

用いられる他の場面

最後にM&Aにおいて、純有利子負債(ネット・デット)が用いられるその他の場面を紹介します。主な場面は以下のとおりです。

- デューデリジェンス等での検出事項の取扱い

- M&A契約において価格調整条項で用いられるケース

それぞれ順に説明していきます。

デューデリジェンス等での検出事項の取扱い

M&Aの実務において、買手側がデューデリジェンスを実施した際、株式価値に反映すべき事項が検出されることがあります。例えば、未払となっている人件費、未納となっている税金・社会保険料、老朽化した工場・設備等の改修費用、訴訟債務等が挙げられます。これらは株式価値の計算上、具体的に将来のキャッシュ・アウト・フローとして企業価値に反映させる方法も考えられますが、デット・ライク・アイテムとして企業価値から直接控除する方法も用いられています。

M&A契約において価格調整条項で用いられるケース

M&A契約において価格調整条項として用いられるケースもあります。この価格調整条項とは、M&Aの取引実行日までの対象会社の株式価値の変動等を譲渡価格に反映するため、事後的に価格調整を行うことを定めた条項をいいます。

M&Aの取引では、通常、契約締結時点と取引実行時点にタイムラグが生じるため株式価値が変動する可能性があり、そのため最終契約書等において譲渡価格を調整する条項を設ける場合があります。この価格調整の計算方法において純有利子負債(ネット・デット)がよく用いられています。

具体的には、価値算定の基準日と取引実行日時点の純有利子負債(ネット・デット)を計算し、その差額に基づき譲渡価格を加減算します。この価格調整の計算についても留意が必要です。例えば、純有利子負債(ネット・デット)が減少した場合でも、単に資産や負債の計上タイミングが変わっただけで、実質的な企業価値が変わっていないことがあります。そのため、単純に減少イコール株式価値の上昇とはいえないことにも留意が必要です。

まとめ

今回は純有利子負債(ネット・デット)について説明しました。

M&Aを検討している経営者にとって、企業価値評価や株式価値評価を実施するにあたって、純有利子負債(ネット・デット)の概要、計算方法などを理解しておくことが重要です。M&Aを進める際には、適宜、会計やM&Aの専門家などに相談して進めることが重要です。

M&Aキャピタルパートナーズでは、M&Aの交渉の初期段階から最終契約に至るまでオーナー経営者様に寄り添いサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 純有利子負債(ネット・デット)とは何ですか?

- 純有利子負債(ネット・デット)とは、企業価値から有利子負債を差し引き、余剰現預金を加算した純額を指します。

- 純有利子負債(ネット・デット)の計算方法は?

- 純有利子負債(ネット・デット)は、有利子負債にデット・ライク・アイテムを加え、余剰現預金とキャッシュ・ライク・アイテムを差し引いて計算します。

- 純有利子負債(ネット・デット)がM&Aで重要な理由は?

- 純有利子負債(ネット・デット)は、企業価値評価や株式価値評価において重要な指標であり、M&Aの価格調整やデューデリジェンスで用いられます。