更新日

M&Aによるハッピーリタイアでは、経営者自身が創業者利潤を獲得できて趣味など個人の時間を確保できるだけでなく、従業員の雇用を維持できたり経営基盤を強化できるなどさまざまなメリットがあります。

この記事では、ハッピーリタイアの概念や手法と共に、M&Aによるハッピーリタイアを目指すメリットや成功に導くポイントを解説しています。

このページのポイント

~ハッピーリタイアとは?~

ハッピーリタイアとは、企業の経営状況が好調な時期に、経営者が豊かな老後生活を送るための資金を確保した後に現在の地位から退き、引退生活に入ることを意味する。日本では、定年を迎える前の50歳前後を目途にしたハッピーリタイアが一般的。その背景には、創業者利益や経営者利潤の確保、激務からの開放を望む引退の意向などがある。ハッピーリタイアの代表的な手法には、親族内承継や親族外承継、M&Aによる第三者承継がある。後継者問題や将来の経済的な負担からの開放、また、創業者利潤を確保する目的を達成するにはM&Aによるハッピーリタイアが適している。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #事業承継

- #ハッピーリタイアとは?

~その他 M&Aについて~

目次

1. ハッピーリタイアとは?

ここでは、ハッピーリタイアの具体的な意味や必要な資金について解説します。

1-1. ハッピーリタイアの定義

ハッピーリタイアとは、企業の経営状況が好調な時期に、経営者が豊かな老後生活を送るための資金を確保した後に現在の地位から退き、引退生活に入ることを意味します。

日本では、定年を迎える前の50歳前後を目途にしたハッピーリタイアが一般的です。その背景には、創業者利益や経営者利潤の確保、激務からの開放を望む引退の意向などがあります。

また、近年においてはハッピーリタイアの選択肢としてのM&Aの採用も少なくありません。

1-2. ハッピーリタイアを叶えるために必要な資金

ハッピーリタイアを叶えるために必要な資金は、引退後の生活スタイルや出費によって変わります。

現在の年金支給は原則として65歳から開始します。2022年の厚生労働省の発表によると、日本人男性の平均寿命は81.47歳、女性は87.57歳です。85歳前後まで生きると考えると定年後の生活資金は公的年金だけでは不足が生じます。

一般にどれほどの費用が必要になるかについて、いわゆる老後2,000万円問題をご存知の方もいらっしゃるでしょう。金融庁の金融審議会が2019年に実施した「市場ワーキング・グループ報告書」によると、公的年金を考慮したうえでの定年後の毎月の不足額は平均して5万円であり、単純計算で1,300万円(老後を20年間と想定)〜2,000万円(30年間と想定)が不足するとされています(いわゆる「老後2,000万円問題」)。

また、引退後から年金を受給するまでの期間の生活に年間600万円がかかると仮定すると、50歳前後でハッピーリタイアをした場合、65歳までに9,000万円の生活費がかかります。

ハッピーリタイアを叶えるためには、これらの総額、つまり少なくともおよそ1億円が必要になると想定しておきましょう。

2. ハッピーリタイアの手法3つ

ハッピーリタイアは目的により選択する手法が異なります。代表的な手法は以下の3つです。

- 親族内承継

- 親族外承継

- M&A(第三者承継)

2-1. 親族内承継

親族内承継とは、企業経営者が、自分の子どもや孫、甥や姪などの親族に自分が経営する企業を引き継ぎ、経営を任せていく手法です。

親族内承継は日本において一般的な事業承継であり、社内や取引先などの関係者から受け入れられやすいメリットがあります。また、早期に後継者を決めておくことで準備期間を確保できます。

ただし、引き継ぎ側の親族は、経営者の個人保証も含めて引き継がねばならず、後継者の家族から反対される可能性は否定できません。また、後継者が別の企業に所属していた場合には、企業文化の違いが既存の従業員との軋轢につながりかねない点にも留意が必要です。

2-2. 親族外承継

親族外承継とは、企業の経営権を経営者の親族以外の第三者に譲渡する手法です。

経営者としての能力のある人材を見極めて自由に承継できる点、社内で長期間働いてきた役員や従業員であれば経営方針等の一貫性を保ちやすい点が親族外承継のメリットです。

ただし、後継者の株式の買取資金の負担が大きくなる点や、後継者の資産状況・経営の実績が不足する場合には銀行などの債権者から信用を得られず、元の経営者の個人保証を外せないケースがある点はデメリットとなります。

このように承継までに解決すべき課題があるため、親族外承継では早めの後継者探しが肝要です。

2-3. M&A(第三者承継)

M&A(第三者承継)とは、株式譲渡や事業譲渡により事業承継を行う手法です。

事業譲渡が可能な親族や社内の適任者がいない場合でも、M&Aによって広く候補者を外部に求めることができます。

昨今では、後継者としての親族や社内の適任者がいないといういわゆる後継者問題や、親族や社内に適任者がいる場合においてもコスト的な負担が多大になる課題が増加しています。

M&Aではこのような課題を解決でき、経営基盤の強化も期待できるでしょう。M&Aによってハッピーリタイアを目指すメリットは、次章で詳しく解説します。

3. M&A(第三者承継)によるハッピーリタイアを目指すメリット

M&A(第三者承継)によるハッピーリタイアを目指すメリットは、主に以下の4つです。

- 創業者利潤(株主利潤)を最大化できる

- 個人保証・担保の負担から解放される

- 従業員の雇用維持が叶えられる

- 経営強化が期待できる

3-1. 創業者利潤(株主利潤)を最大化できる

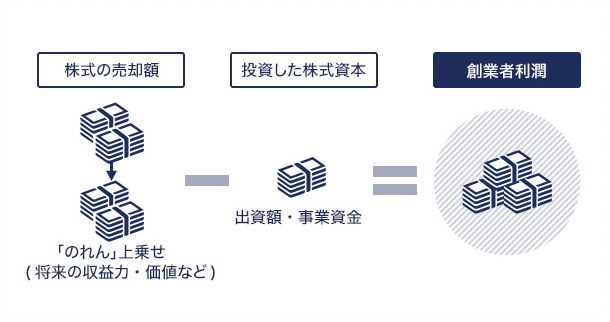

M&Aを実施すれば、その対価としての創業者利潤を現時点で獲得できます。ハッピーリタイアに十分な金額のキャッシュを一括で受け取れる点は魅力的ではないでしょうか。

また、その企業に将来の超過収益力が期待できる場合には、株式売却時にのれんの上乗せが可能となるため、廃業など他のスキームよりも創業者利潤を最大化しやすく、多くのキャッシュが手元に残ります。多額のキャッシュが手元にあれば老後の資金にゆとりができ、親族へ財産を残すことも可能となるでしょう。

3-2. 個人保証・担保の負担から解放される

M&Aで株式譲渡がされた場合、個人保証や担保は解除されます。

非上場企業においては、経営者が金融機関やリース会社に個人保証を差し入れているケースが少なくありません。選択するスキームによっては引退後も個人保証が続くため、将来の生活が脅かされる可能性が残ることも否めないでしょう。

M&Aでハッピーリタイアができれば個人保証や担保は解消されるため、売却後に事業が傾いた場合に、売却時に得た個人資産が差し押さえられるリスクは無くなります。

3-3. 従業員の雇用維持が叶えられる

M&Aでは事業や雇用の維持が叶えられる点もメリットです。

現在の日本においては、経営者の高齢化と共に後継者問題の行き詰まりによって廃業の危機に直面していた中小企業が、M&Aによって事業や雇用の継続を叶えるケースは多くみられます。

既存取引先・地域の同業種・隣接業種企業とのM&Aであれば、雇用を維持できるだけでなく、地域経済の活性化にもつながります。

3-4. 経営強化が期待できる

買い手にとっては、即座に経営強化が期待できる点もメリットの一つです。

ゼロから事業をスタートさせるには、成長までに時間がかかります。特に、競合企業がいる場合にゼロから事業を始めて結果を出すことは容易ではないでしょう。

M&Aでは既存の企業の買収によって経営基盤を強化でき、事業の成長を加速できる可能性が高まります。

4. M&A(第三者承継)によるハッピーリタイアを成功に導くポイント

M&A(第三者承継)によるハッピーリタイアを成功に導くポイントは、主に以下の5つです。

- 適切なタイミングに売却する

- 自社の強みを整理して伸ばす

- 経営環境を整えておく

- リタイア後のプランを検討しておく

- M&Aの専門家に相談する

4-1. 適切なタイミングに売却する

M&Aによる事業承継では、自社の健康状態を客観的に判断してベストな時期をつかむことが重要です。

企業の生み出す利益や資産状況が良好で企業価値が高ければ、それだけ高値での交渉がしやすく、買い手も見つかりやすくなります。

売却のタイミングをシミュレーションしたうえで、業績をできる限り伸ばすことはプラスに働きます。ただし、売却時は節税効果を図るために税務上の株価を下げることが一般的です。税務上の株価は相続税(贈与税)や譲渡所得税など場面において異なりますので、節税の手段や売却のタイミングを熟慮して、手取額を最大にするプランニングを志向してください。

4-2. 自社の強みを整理して伸ばす

従業員のスキルやブランド力、取得している認証や独自の販路などの自社の強みを自覚して伸ばすことも重要です。弱みも把握して改善すれば、自社の価値はより高まるでしょう。

M&Aにおいては、潜在的な超過収益力やのれんのように定量化できない企業価値が大きな意味を持ちます。決算書に表現されない資産価値を伸ばすことこそが、買い手からの企業評価を高め、ハッピーリタイアを成功に導きます。

4-3. 経営環境を整えておく

M&Aでハッピーリタイアをする場合は、企業のトップである経営者が変わります。従業員によっては、これまで全幅の信頼を置いてきた経営者が変わることで業務に対するモチベーションが低下して退職を誘発する可能性が生じます。また、そのような雰囲気が社内に広がり業績悪化につながるケースもあるでしょう。

M&Aによるハッピーリタイアを成功させるには、次の経営者が経営しやすいように、自分の存在が無くても企業が安定して運営できるような社内環境を整えておくことが大切です。

4-4. リタイア後のプランを検討しておく

ハッピーリタイアを実現するためには、例えば海外移住といった引退後のプランを検討しておくことが有効ですし、それが業績を向上させるためのモチベーションになります。また、準備にあたっては、5年後、10年後など事前に引退の時期を決めておき、逆算して動き始めることが大切です。

例えば、業績が良い状態で企業を売却するには、どのタイミングが最適であるか、そのために、社内ではどのような準備が必要になるのかを検討しなければなりません。

入念な準備と実行がM&Aによるハッピーリタイアを成功に導くでしょう。

4-5. M&Aの専門家に相談する

ハッピーリタイアを目的とするM&Aの結果の良し悪しは、優秀なアドバイザーや仲介アドバイザーにめぐり逢い相談できたかどうかで決まります。事業承継は専門知識や準備を要するため、経営者が単独で計画し、実行までを担うことは容易ではないからです。

M&Aを円滑に進めてハッピーリタイアを成功させるには、パートナー企業の調査や交渉において、M&Aの専門家へ相談するという選択肢もあります。経験豊富なアドバイザーを味方につけることで効果的なM&Aを実施できるでしょう。

M&Aキャピタルパートナーズでは、事業譲渡をはじめとしたM&A仲介サービスをご提供し、これまでの実績も豊富にございます。ハッピーリタイアをご検討中の経営者様は一度ご相談ください。

5. まとめ

ハッピーリタイアの代表的な手法には、親族内承継や親族外承継、M&Aによる第三者承継があります。後継者問題や将来の経済的な負担からの開放、また、創業者利潤を確保する目的を達成するにはM&Aによるハッピーリタイアが適しています。

ただし、M&Aを成功させるには専門知識や経験が欠かせません。M&Aによるハッピーリタイアをご検討される場合は、専門家へのご相談をおすすめいたします。

よくある質問

- ハッピーリタイアは何歳を目安にすると良い?

- 一般的には、50歳前後を目安にハッピーリタイアを検討されています。ただし、目安の年齢や時期は必要となる生活資金や老後のライフスタイルによって異なります。ご自身の実現したいリタイア後の人生観からプランを設計すると良いでしょう。

- 60歳でハッピーリタイアするにはいくら必要?

- 60歳でハッピーリタイアをした場合、およそ5,000万円が必要です。現時点での公的年金の支給開始は65歳からです。リタイア後に年間600万円の生活費がかかると仮定した場合、60歳から65歳までの5年間に3,000万円かかります。また、金融庁の調査によれば定年後の毎月の不足額は平均して5万円であるといわれ、平均寿命を85歳としたときに、単純計算で1,300万円〜2,000万円が不足する計算となります(いわゆる「老後2,000万円問題」)。そのため、総じて5,000万円以上は用意しておくと良いでしょう。

- ハッピーリタイアの失敗例を知りたい

- ハッピーリタイアの失敗例には次の事例があげられます。

◎リタイア後の孤独感やルーティン化した生活への悩み

◎他者と関わる機会の減少

◎やりたいことが無くなった一方で何かしないといけない焦りとの葛藤

◎引退後の投資の失敗による生活資金の減少

◎移住先での人間関係のストレス

ハッピーリタイアを夢見ていざそれが実現しても、変化の無い生活が堪えがたくなり、M&Aで得た資金をもとに新たな事業を始めたり、かつての充実していた自分を羨ましく感じる経営者もいます。ハッピーリタイアを成功させるためには資金的な裏付けを満たす必要があることはいうまでもありませんが、リタイアすることで現在よりも幸せになれるのかといった精神的な満足についても自問自答する必要があるでしょう。資金的にも精神的にも、ハッピーリタイアが常に成功するとは限りません。計画的な準備と共に引退後のモチベーションの維持やプラン作りも実施しておくことが大切です。