更新日

投資銀行について

投資銀行とは、一般的な商業銀行とは異なり、資金調達支援やM&Aアドバイザリー、証券引受業務などに特化した機関です。企業の大型M&Aや資金調達において、投資銀行の存在感は大きく増しています。

ここでは、投資銀行の本質的な役割や業務内容、主なプレイヤー、関与の流れなどについて、詳しく解説します。代表的な事例も紹介していくため、ぜひ参考にしてください。

このページのポイント

~投資銀行とは?~

投資銀行は、資金調達支援やM&Aアドバイザリー、証券引受業務に特化した金融機関です。企業の大型M&Aや資金調達において重要な役割を果たします。本記事では、投資銀行の業務内容や主なプレイヤー、M&Aにおける役割について詳しく解説し、代表的な事例も紹介します。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #投資銀行とは?

~その他 M&Aについて~

投資銀行とは

投資銀行は、法人顧客や大口個人、政府機関を対象に、資金調達やM&A(合併・買収)などの金融サービスを提供する専門機関です。

投資銀行の重要な機能の一つとして、M&Aのアドバイザリー業務があります。これは、企業価値評価や取引スキームの設計、条件交渉など、M&Aの各フェーズにおいて専門的なアドバイスを提供する業務です。

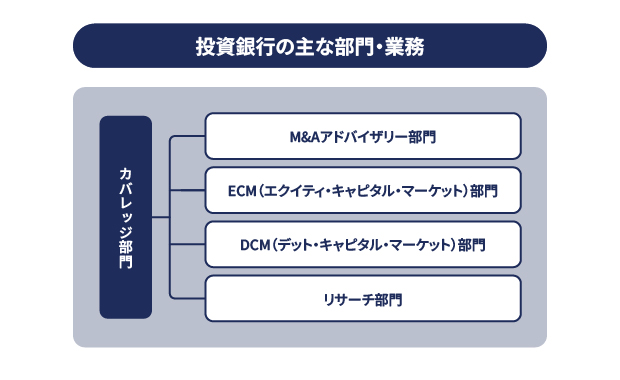

「カバレッジ部門」の存在も、投資銀行の大きな特徴です。この部門は、クライアントのニーズに応じたさまざまなサービスを提案します。例えば、法人向けに有価証券の発行や取引を行ったり、企業の資金調達や成長戦略をサポートしたりといったことなどが挙げられます。

下表は、投資銀行と比較されることの多い、商業銀行や証券会社、M&A仲介会社との違いをまとめたものです。

| 名称 | 主な業務 | 主な顧客 |

|---|---|---|

| 投資銀行 | 資金調達支援、M&Aアドバイザリー、証券引受業務 | 法人・機関投資家 |

| 商業銀行 | 預金業務、融資業務、為替業務 | 法人・個人 |

| 証券会社 | 有価証券売買の仲介、投資信託の販売 | 法人・個人投資家 |

| M&A仲介会社 | M&Aアドバイザリー、PMIサポート | 中堅・中小企業 |

商業銀行との違い

商業銀行は、一般的に「普通銀行」と呼ばれる金融機関であり、預金の受け入れと融資を主な業務としています。個人や企業から集めた預金を原資として、企業や個人に対して融資を行うのが基本的なビジネスモデルです。

一方、投資銀行は預金業務の機能を持たず、投資家向けのファンド運用を除いて個人が直接利用する機会はほとんどありません。また、商業銀行のような融資業務も行っていません。代わりに証券の引受や発行、M&Aアドバイザリーなどの投資銀行業務に特化しているのです。

証券会社との違い

投資銀行と証券会社は、共に金融商品を扱う金融機関として近い性質を持っていますが、いくつかの重要な違いがあります。

証券会社の主な業務は、株式や債券などの有価証券の売買仲介です。個人投資家から機関投資家まで、幅広い顧客を対象に証券取引の場を提供しています。

一方、投資銀行は証券取引の仲介だけでなく、企業の資金調達やM&A支援など、より専門的で複雑な金融サービスを提供します。また、その主な顧客は大企業や機関投資家に限定される傾向です。

ただし、日本の大手証券会社の多くは「投資銀行部門」を設置しており、両者の境界線は徐々に曖昧になってきています。

M&A仲介会社との違い

M&A仲介会社は、M&Aの実現に特化したサービスを提供する専門会社です。M&Aの検討段階から成約後の経営統合(PMI)まで、一貫したサポートを行うことが特徴です。

一方、投資銀行は資金調達を含む包括的なM&Aサポートを提供しますが、そのサービス範囲は通常、クロージング(取引完了)までとなります。PMIについては、別途コンサルティング会社などに依頼することが多いです。

また、取り扱う案件の規模にも違いがあります。投資銀行が主に大型案件を手がけるのに対し、M&A仲介会社は中堅・中小企業の案件を得意としています。

投資銀行の主な部門・業務

投資銀行の業務には、M&Aアドバイザリーから資金調達、上場支援まで多岐にわたります。各業務は銀行内で部門として独立し、分業・連携しながら企業の成長をサポートしています。それぞれの部門について、以下で詳しく解説します。

M&Aアドバイザリー部門

M&Aアドバイザリー部門は、その名のとおりM&Aに関する包括的なサポートを提供する中核的な部門です。M&Aの戦略立案から候補先の選定、交渉、デューデリジェンス、そしてクロージングまで、M&Aプロセス全体をカバーします。

主な顧客は大手企業や公的機関、投資ファンドなどで、大型のM&A案件が得意です。国境を越えたクロスボーダーM&Aなど、複雑な案件にも対応可能で、企業の事業再編(リストラクチャリング)や買収防衛策の策定なども手掛けます。企業の経営戦略を踏まえた、総合的なアドバイスを提供します。

ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)部門

ECM部門は、株式市場を通じた資金調達を専門とする部門です。公募増資や第三者割当増資、転換社債型新株予約権付社債など、株式に関連する資金調達手段を取扱います。

企業がM&Aや新規事業への投資のために大規模な資金を必要とする場合、新たな株式発行が選択肢となります。ECM部門の主な役割は、そうした株式発行において適切な価格設定を行い、効果的な売り出し戦略を立案することです。市場環境を見極めながら、企業の成長戦略に沿った資金調達を実現します。

DCM(デット・キャピタル・マーケット)部門

DCM部門は、債券発行による資金調達を担当する部門です。普通社債や劣後債、ミディアム・ターム・ノート、ハイブリッド債券など、さまざまな種類の負債性証券を取扱います。

上記部門は、民間企業から政府系機関まで、幅広い発行体に対して債券発行による資金調達を提案しており、多くの投資銀行において収益の大きな部分を占める重要部門です。各企業の財務戦略や市場環境に応じて、最適なタイミングと条件での債券発行をサポートします。

IPO部門

IPO部門は、企業の新規株式公開(IPO)をサポートする専門部門です。

上場を実現するには、公開価格や時期の設定、金融庁や証券取引所への提出書類の作成など、多岐にわたる準備と手続きが必要となります。

特に重要となるのが、株式の価値評価です。上場前の企業の株式には市場価値が存在しないため、企業の財務状況や成長性を総合的に分析し、適切な価格設定の根拠を示す必要があります。この評価には、高度な専門知識が欠かせません。

IPO部門のサポートを受けることで、企業は効率的かつ円滑に上場準備を進めることができます。

リサーチ部門

リサーチ部門は、市場動向や債券・金利の動きを専門的に分析し、投資家向けのレポートを作成する部門です。アナリストやエコノミストなどの専門家が、各種市場の分析や予測を行い、投資判断に必要な情報を提供します。その分析結果は外部の顧客だけでなく、自社の他部門にも共有され、M&Aにおける企業価値評価や業界分析など、さまざまな業務に活用されています。リサーチ部門は、投資銀行全体の情報インフラとしての役割を果たしているのです。

国内における投資銀行の主なプレイヤー・特徴

日本の投資銀行市場には、主に以下のプレイヤーが存在します。

それぞれが独自の強みを持ち、異なる顧客層やサービス領域で特色ある事業を展開しています。

日系大手投資銀行

日系大手投資銀行には、次に挙げる5大証券会社が含まれます。

- 野村證券

- 大和証券

- 三菱UFJ

- SMBC日興

- みずほ証券

これらの企業は、リテール証券業務と投資銀行業務を一体的に運営しており、個人から機関投資家まで幅広い投資家層へのアクセスを持つことが強みです。

M&A、IPO、ECM、DCMなど、投資銀行業務のフルラインナップを提供しており、総合的なサービス展開に対応しています。また、日本国内の企業や市場に関する深い知見を有し、地域特性に応じたきめ細かいサービスを提供できる点も特徴です。

日系準大手投資銀行

日系準大手投資銀行は、大手に次ぐ規模を持つ証券会社群で、投資銀行業務の特定分野で存在感のあるプレイヤーです。特にDCM分野では確固たる地位を築いており、社債発行などの分野で大きな役割を果たしています。

ECM分野においても一定のシェアを確保しており、特に中堅企業や地方企業向けのサービスに強みを持つケースが多くなっています。

外資系投資銀行

外資系投資銀行の代表格として、ゴールドマンサックス、モルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカメリルリンチなどが挙げられます。これらの機関は、特にM&Aアドバイザリー業務に強みを持ち、グローバルなネットワークを活用した国際的な大型案件や複雑な取引を得意としています。

なお、ECM、IPO、DCMといった業務も手掛けていますが、案件を厳選するきらいがあり、各企業で得意分野が異なる傾向です。日本市場においては、フルラインナップでのサービス提供を行うケースは比較的少なくなっています。

専門型投資銀行

専門型投資銀行には、M&A専業のアドバイザリー企業や、特定業界に特化した投資銀行が含まれます。当社M&Aキャピタルパートナーズや日本M&Aセンター、ストライクなどのブティック系M&Aアドバイザリー会社がその代表例です。

これらの機関は、特定の市場や業界に特化することで高い専門性を発揮し、独自のポジションを確立しています。大手投資銀行と比べて組織が小回りを利かせやすく、特に中小企業のM&Aなどで強みを発揮するケースが多く見られます。

M&Aにおける投資銀行の役割・関与の流れ

M&Aにおいて、投資銀行が関与する場面を時系列順に並べると、以下のようになります。

それぞれの場面で、どのように関与するのか、詳しく見ていきましょう。

戦略立案とターゲット選定

M&A戦略の初期段階において、投資銀行は企業の経営戦略と財務状況を詳細に分析し、M&Aの目的と方向性を明確化します。

また、業界動向や市場環境を綿密に調査し、クライアントにとって最適なM&Aターゲットを選定することも役割の一つです。想定されるシナジー効果と統合後の成長戦略を検討し、M&A実行の経済合理性を評価します。

この過程で、投資銀行は豊富な経験と専門知識を活かした客観的な分析を提供します。

デューデリジェンスの実施

デューデリジェンスとは、対象企業の財務、法務、税務など多角的な観点から詳細な調査を実施することです。投資銀行は潜在的なリスクや課題を特定し、それらが取引価値や条件にどのような影響を与えるか分析します。

さらに、これらの調査結果に基づいて、M&A実行の可否判断や取引条件の調整について、専門的な見地から助言を行います。

条件交渉と契約サポート

M&Aの条件交渉の段階では、取引条件や買収価格について、投資銀行は専門的知見を活かした交渉戦略を立案します。契約書の作成過程では、法務面でのアドバイスを提供し、各条項の交渉を支援します。

その他、株主や規制当局への対応など、取引に付随するさまざまな手続きに関わるアドバイスを行うのも、投資銀行の役割です。

クロージングと資金調達

取引の最終段階では、クロージングに向けた調整や必要書類の準備を支援します。特に、M&Aの実施に必要な資金調達については、市場環境や企業の財務状況を考慮しながら、最適な調達方法を提案し、その実行をサポートします。

さらに、クロージング後を見据えた統合計画の策定や、シナジー効果の実現に向けた、戦略的なアドバイスを提供するのも業務の一つです。投資銀行の役割は取引完了までですが、その後の経営統合を円滑に進めるための基盤作りもサポートしています。

投資銀行の活用が有効なM&Aの類型

投資銀行は、複雑で大規模なM&A案件においても活躍しています。具体的には、大型M&A、クロスボーダー案件、業界再編、上場企業の非公開化、敵対的買収などが挙げられます。

| 大型M&A案件 | 取引規模が大きく、複雑な財務構造や法的問題を伴う案件 取引金額が100億円以上、1,000億円以上が目安 |

|---|---|

| クロスボーダーM&A | 国際的な規制や文化の違いを考慮する必要がある海外企業との取引 譲渡企業または譲受企業のいずれか一方が外国企業である場合を指す |

| 業界再編を伴うM&A | 市場動向や競合状況の詳細な分析が必要な案件 業界のライフサイクルと密接に関連している |

| 上場企業の非公開化 | TOBやMBOなど、複雑な手続きと高度な専門知識が要求される取引 ゴーイングプライベート |

| ホスタイルM&A | 敵対的買収や防衛策の策定など、高度な戦略立案が必要な案件 TOB(株式公開買付)を通じて行われることが多い |

その専門性と豊富な経験は、国際的な取引や業界再編など、難易度の高い案件においていっそう価値を発揮しています。

M&Aへの投資銀行への関与の現状

マールオンラインの調査によると、2024年の日本企業が関与するM&Aの件数は4,700件に達し、過去最多を記録しました。取引金額も19.6兆円と、過去2番目の規模となっています。このような大型案件の増加に伴い、投資銀行の役割も一層重要性を増しています。

投資銀行のM&A事例

投資銀行は、日本企業による大型のクロスボーダーM&Aから国内企業の経営統合まで、さまざまな案件に深く関わっています。

以下では、投資銀行が貢献した事例のうち、代表的なものを紹介します。

武田薬品工業によるシャイアーの買収

武田薬品工業によるシャイアーの買収は、複数の投資銀行が関わった事例です。武田製薬側では野村證券が主要な財務アドバイザーを務め、シャイアー側にはゴールドマン・サックスなどが参画しています。

また、この大型クロスボーダー案件では買収資金の調達も重要なポイントとなり、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行などの大手銀行が長期融資を提供する形で案件を支援しました。

ココカラファインとマツモトキヨシの経営統合

ココカラファインとマツモトキヨシの経営統合は、国内小売業界における象徴的な再編事例となりました。この案件では、ココカラファイン側に三菱UFJモルガン・スタンレー証券が、マツモトキヨシ側には野村證券が、それぞれ財務アドバイザーとして参画し、統合プロセスを支援しています。

ベネッセホールディングスのMBO

ベネッセホールディングスのMBO案件では、EQT ABグループのBPEA Fund VIIIと創業家が中心的な役割を果たしました。この非公開化取引において、野村キャピタル・インベストメントと三井住友銀行が資金面でのサポートを提供し、案件の実現を可能にしています。

まとめ

投資銀行は、企業の資本政策やM&A戦略を多面的に支援する専門機関であり、特に複雑な資金調達や大型M&Aの場面では、その知見と実行力が不可欠です。戦略立案からクロージング、資金調達までを一貫してカバーできる体制は、企業にとって大きな安心材料となるでしょう。

とはいえ、案件の規模や性質によって必要な支援の内容は大きく異なります。適切な投資銀行を見極めるには、事前の情報収集と専門的な視点が重要です。自社にとって最適な支援を受けるためにも、早い段階で実績ある専門家へ相談することをおすすめします。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 投資銀行とは何ですか?

- 投資銀行とは、資金調達支援やM&Aアドバイザリー、証券引受業務に特化した金融機関です。

- 投資銀行の主な業務は何ですか?

- 主な業務には、M&Aアドバイザリー、ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)、DCM(デット・キャピタル・マーケット)、IPO、リサーチ部門などがあります。

- 投資銀行のM&Aにおける役割は何ですか?

- M&Aの戦略立案、デューデリジェンス、条件交渉、クロージングと資金調達など、各フェーズで専門的なサポートを提供します。