更新日

特別決議について

株主総会における「特別決議」は、会社の根幹に関わる重要事項を決定する際に求められる、通常よりも厳しい要件を持つ決議方法です。定款の変更、組織再編、解散など、企業の将来を大きく左右する場面では、この特別決議が法的に義務付けられています。

本記事では、特別決議の基本的な定義とその決議要件、通常の「普通決議」との違い、さらには特殊なケースや黄金株などを通じて決議が覆るリスクまでを丁寧に解説しています。

黄金株について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

このページのポイント

~株主総会における特別決議とは?~

特別決議は、定款変更やM&A、役員解任など会社の根幹に関わる重要事項に適用される厳格な株主総会決議です。要件を満たさない場合は決議無効となるリスクがあるため、決議形式や対象事案の正確な理解が求められます。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #株主総会における特別決議とは?

~その他 M&Aについて~

株主総会における特別決議とは

特別決議は、企業の根幹に関わる重要事項を決定する際に用いられる株主総会の決議方式です。通常の業務範囲を超える重大な判断、例えば資本金の減額や定款の変更、企業の解散や合併などの際に適用されます。この決議方式の条件は、株主の権益や会社の基本構造に重大な影響を与えるため、一般的な決議よりも厳しいものです。

会社法では、特別決議を要する事項が具体的に規定されており、各社の定款でもその変更には制限が設けられることがあります。この手続きを適切に行わないと、決議が無効になるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。

特別決議の主な目的は、株主の利益を守り、会社の重要な意思決定において幅広い株主の賛同を得ることです。

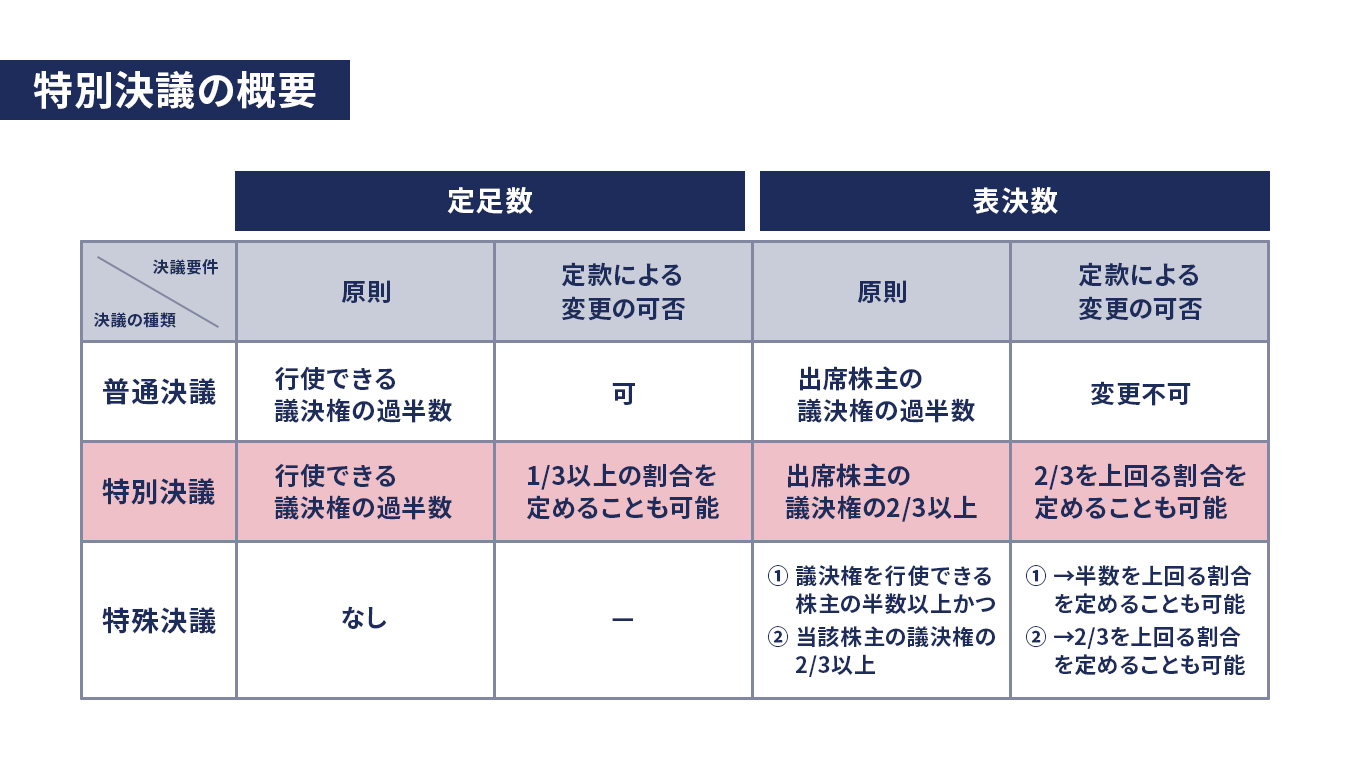

特別決議の決議要件

特別決議には、厳格な定足数および賛成要件が設けられています。

- 特別決議の定足数

- 議決権を行使できる株主の過半数の出席が必要です。

- 特別決議の賛成要件

- 出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。

上記の要件をもとに、株式の保有数が下記の場合であるとして、特別決議で必要な賛成の数を考えてみましょう。

- 株主A:保有株80株

- 株主B:保有株40株

- 株主C:保有株30株

まず、定足数を満たすためには株主の過半数の出席、つまり株主A・B・Cの3人の株主のうち、2人以上の出席が必要です。次に賛成要件を満たすには、出席株主の議決権の3分の2以上が必要となります。

株主A・B・Cの保有株の合計数である150株のうちの3分の2=100株以上が必要となります。そのため、株主AとBもしくはCの賛成、または全員の賛成を以て要件を満たすこととなるのです。

なお、定款でより厳格な要件を設けることは可能ですが、緩和することはできない点に注意が必要です。

株主総会におけるその他の決議方法

株主総会では、特別決議の他に、以下の決議方法が存在します。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

普通決議

普通決議は、株主総会における最も一般的な決議方法です。取締役や監査役の選任・解任、決算承認など、日常的な業務に関する決議に適用されます。

- 普通決議の定足数

- 議決権を行使できる株主の過半数の出席が必要です。

- 普通決議の賛成要件

- 出席株主の議決権の過半数の賛成が必要です。

より厳しい要件を定款で設定することは可能ですが、法律の範囲内で行う必要があります。

特殊決議

特殊決議は、特別決議よりもさらに厳しい要件が求められる決議方法です。定款に全株式譲渡制限を設ける変更や、合併に伴う特定条件の設定などに適用されます。

- 特殊決議の定足数

- 議決権を行使できる株主の半数以上の出席が必要です。

- 特殊決議の賛成要件

- 出席株主の3分の2以上、または株主全体の4分の3以上の賛成が必要です。

特殊決議は、会社の根幹に関わる重要な事項に対して適用されるため、慎重な審議が求められます。

特別決議が必要な事項

株主総会の特別決議の事項は、会社法309条2項に定められています。主な決議の内容は以下のとおりです。

一つずつ解説します。

組織再編

組織再編は会社の基盤となる要素を変更するため、実行には特別議決による承認を得て、出資源である株主に認められることが不可欠です。組織再編の概要について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

組織再編においては、選択するスキームおよびその立場によって、特別決議の要不要が異なります。

株式譲渡

| 【譲渡企業】 | 【譲受企業】 |

|---|---|

|

株主による株式売却行為であるため原則不要

※ただし、親会社が子会社の株式の過半数以上を売却するような場合には、株主総会の特別決議が必要 |

不要 |

株式譲渡について、より詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。

会社分割

| 【譲渡企業】 | 【譲受企業】 |

|---|---|

| 必要 | 必要 |

株式分割について、より詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。

事業譲渡

| 【譲渡企業】 | 【譲受企業】 |

|---|---|

| 譲渡対象が事業の全部または事業の重要な一部である場合に必要 | 譲り受ける事業が他の会社の事業の全部である場合に必要 |

事業譲渡について、より詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。

合併

合併による組織再編では、原則として合併当事会社の株主総会における特別決議が必要とされます。

ただし、略式合併の場合には、一定の要件を満たすことで、被合併会社(通常は100%子会社)側の株主総会決議を省略できるケースがあります。

合併の概要について、より詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。

解散

解散は、企業の法人としての存在を終わらせ、すべての事業運営を終結させるプロセスです。特別決議を要する案件のなかでも、特に重要度の高いものといえるでしょう。

解散の形態としては、会社自らの意思による自主解散、法律に基づく法的解散、経営破綻に伴う破産解散など、複数の種類が存在します。解散の決定後に行われるのは、会社の資産処理や負債の精算といった作業です。これらの精算手続きがすべて完了すると、会社の法人としての地位が正式に消滅することになります。

会社の解散や清算について、より詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。

定款の変更

定款は会社における基本規程であり、企業の組織構造や事業領域などを規定する重要な文書です。その変更を行う場合、会社法466条に基づき特別決議による承認が必要です。

定款を変更する場面の具体例としては、株式譲渡制限に関する規定の新設や修正を行う場面が挙げられます。株式譲渡制限制度とは、株主が保有株式を第三者へ売却・譲渡する際に、会社側の同意を得ることを義務付けるしくみのことです。

なお、会社のすべての株式に対して譲渡制限を設ける場合には、通常の特別決議では足りず、より厳格な条件を課す特殊決議が要求されます。

資本金の減少

会社が資本金を減らす際には、会社法447条1項に基づき、株主総会における特別決議が必要です。

なお、この手続きを行う際には、会社債権者の保護措置など、法律で定められた手順を厳格に守る必要があります。資本金の減少は、会社の信用力や対外的な評価にも影響を及ぼす可能性があるため、慎重に進める必要があるのです。

例外として、欠損補填を目的とした減資であり、かつその減少額が欠損額を上回らない場合には、普通決議で手続きを進めることが可能です。

役員に関する事項

企業の役員に関わる重要な決定事項については、株主の権益を守る観点から、特別決議による承認プロセスが必要です。具体的には、役員の責任免除や解任といった事案が該当します。

役員の責任の一部免除

取締役をはじめとする役員が職務遂行において義務を怠り、それによって会社に損害を与えた場合、当該役員は損害賠償責任を負うことになります。しかし、その役員に悪意が無く、かつ重大な過失が認められない場合、株主総会の特別決議を経ることで、その責任の一部を免除することが、会社法424条によって認められています。

ただし、この特別決議を行うためには、通常の特別決議の要件を満たすだけでなく、責任免除の議案を株主総会に上程する段階で、監査役全員から同意を得ておかなくてはなりません。また、役員の責任を全面的に免除するためには株主全員の同意が必要ですが、一部免除であれば特別決議で処理できるため、実務上の柔軟性が確保されています。

この制度は、役員が過度に萎縮せず、積極的な経営判断ができる環境を整える一方で、株主の利益も適切に保護するというバランスを目指したものです。

取締役や監査役の解任

取締役は原則として、株主総会の普通決議によっていつでも解任することができます。しかし、累積投票により選任された取締役や、監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役を解任する場合には、株主総会の特別決議が必要です。

また、監査役の解任については、その独立性を担保するため、常に株主総会の特別決議が必要とされています。さらに、解任された取締役や監査役が、その解任に正当な理由が無いと考える場合には、会社に対して損害賠償を請求する権利が認められています。

監査役の解任に特別決議を要求する目的は、監査役がその職務を遂行するうえでの独立性を確保し、経営陣からの不当な圧力や介入を防止することです。これによって、監査役が公正かつ客観的な立場から監査業務を行える環境が法的に保障されています。

株主の利益に大きな影響を与える事項

下記のケースでは、既存株主の持ち株比率や議決権に影響を及ぼすため、特別決議が必要とされます。

- 金銭以外の財産で配当を行う場合

- 会社の新設や第三者割当増資に伴い新株を発行する場合

- 会社が特定の株主から自己株式を取得する場合

- 非公開会社が新株予約権付社債を発行する場合

なお、累積投票により選任された取締役(または監査役)を解任する場合も、株主構成や経営への影響が大きいため、特別決議による承認が必要です。株主の利益に大きな影響を与える事項については、少数株主の保護という観点からも、特別決議による慎重な判断が求められます。

特別決議について押さえるべきポイント

株主総会における特別決議は、会社の重要事項を決定する際に用いられる厳格な決議方法です。通常の決議と異なり、高い賛成率が求められるため、事前の準備と株主との調整が不可欠です。

特別決議が必要な事項および決議の要件を把握する

特別決議は、会社経営に重大な影響を及ぼす事案に適用されるため、通常の決議よりも厳しい条件が設けられています。

特別決議が必要な事項を誤って普通決議で処理してしまうと、その決議は後に無効とされる可能性があります。このような事態を回避するためには、どのような案件が特別決議を要するのかを、あらかじめ正確に理解しておくことが欠かせません。

また、会社は定款を変更することで、特別決議の要件を法定のものよりも厳格に設定することが可能です。そのため、企業は定款の内容を定期的に確認し、自社における特別決議の具体的要件を常に把握しておくべきでしょう。

決議が覆される可能性がある点を理解する

株主総会における特別決議では、決議が覆される可能性があることを十分に認識しておく必要があります。

特定の株主構成や特殊株式の存在によって、一度成立したと思われる決議が後に無効となるケースが存在します。こうした状況が発生する主なパターンとして挙げられるのは、以下の2つです。

大株主による拒否権の行使

特別決議が成立するためには、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。別の角度から見ると、議決権全体の3分の1超を保有する株主が存在する場合、その株主は単独で特別決議を否決する力(拒否権)を持つことになります。このため、他の全株主が賛成票を投じたとしても、この大株主が反対すれば決議は否決されてしまうのです。

このように特定の株主に議決権の3分の1を超える権限を集中させることは、企業の意思決定プロセスを遅延させたり、経営のコントロールに関して大きなリスクをもたらす可能性があります。拒否権の存在は会社の重要な意思決定に多大な影響を与えるため、株主構成を設計する際には慎重に検討すべき重要な要素です。

黄金株による拒否権の行使

特別決議が覆され得るもう一つのケースは、黄金株(拒否権付種類株式)が存在するときです。黄金株とは、たった1株で特定の決議事項を拒否できる特殊な種類株式です。この株式が存在する場合、議決権の3分の1以上を持つ大株主がいなくても、黄金株保有者の意向によって決議が覆される可能性があります。

黄金株は、企業の方向性修正や円滑な事業承継の実現など、会社にとって有益な目的のために活用されることがあります。具体的には、敵対的買収から会社を守るため、買収関連の株主総会決議事項に対する拒否権と譲渡制限を付けた株式を少数(例えば2株のみ)、信頼できる第三者に発行するといった防衛策が考えられるでしょう。

ただし、黄金株は非常に強力な権限を持つため、その発行や保有者の選定には細心の注意が必要です。適切に運用すれば企業の安定経営に貢献する一方で、不適切に使用された場合には株主間の深刻な利益相反を引き起こす恐れもあります。そのため、黄金株の導入を検討する際には、その目的や効果、リスクを十分に検討することが重要です。

書面決議の場合には条件を適切に理解する

書面決議(みなし決議)は、株主総会を実際に開催せずに決議を行うことができる方法です。会社法第319条で規定されています。

この仕組みでは、取締役や株主から提案された事項に対して、すべての株主が書面や電子記録で同意を示すことで決議が成立します。この方式を用いることで、総会開催の手続きを省略でき、迅速な意思決定が可能です。この制度は主に非公開会社で活用されています。株主数が多い上場企業では、実際に適用されることはほとんどありません。

書面決議を実施する際は、全株主の意思を適切に反映させるために、明確な議案の提示と合意プロセスの確立が不可欠です。具体的な注意点として、下記が挙げられます。

書面決議(みなし決議)における議事録への必須記載事項

- 決議された株主総会の議題

- 議題を提案した人物の氏名

- 決議が行われた日付

- 議事録を作成した人物の氏名

議事録の保存期間

10年間の保管が義務付けられています。

書面決議を利用する場合でも、株主の権益を守るための慎重な対応が求められます。特に特別決議事項を書面決議で処理する場合は、全株主の同意が必要となるため、事前に十分な説明を行い、調整を図ることが重要です。

まとめ

株主総会における特別決議は、M&A、解散、定款の変更といった、企業で特に重要とされる事項を決定する際に求められます。議決権を持つ株主の過半数の出席と、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。

円滑な会社運営を行うためには、特別決議が必要となる事項を正確に把握し、決議要件を確実に満たすための準備を行うことが不可欠です。また、大株主が持つ拒否権や黄金株の存在など、決議が覆される可能性がある要因についても理解しておきましょう。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 特別決議とは何を意味しますか?

- 特別決議は、株主総会で定款の変更や組織再編など、企業の根幹に関わる事項を決定するために必要な厳格な決議方式です。

- 特別決議に必要な条件は何ですか?

- 議決権を行使できる株主の過半数の出席と、出席株主の3分の2以上の賛成が必要です。

- 特別決議と普通決議、特殊決議の違いは?

- 普通決議は過半数の賛成、特別決議は3分の2以上、特殊決議はさらに厳格で4分の3以上の賛成が必要な場合もあります。

- 黄金株があると特別決議は無効になるのですか?

- はい、黄金株の保有者は1株でも特定の決議を拒否できるため、成立した特別決議が覆されることがあります。

- 書面決議で特別決議を実施することは可能ですか?

- 可能ですが、全株主の同意が必要です。書面決議を用いるには事前の調整と全会一致が不可欠です。