更新日

敵対的な買収から企業を守る戦略として「ポイズン・ピル」は有名であり、「毒薬条項」とも呼ばれることがあります。本記事では、ポイズン・ピルの基本的な概念から、適用の具体例、それに伴うメリットとデメリットまで、詳しく解説します。

このページのポイント

~ポイズン・ピルとは?~

敵対的な買収から会社を守るための戦略的な手段の一つであり、「毒薬条項」とも呼ばれる。株の買い増しを進める敵対的買収者に対し、敵対的買収者を除いた既存の株主に対し、新しい株式を割安価格で購入する権利を与える。議決権比率の低下につながる新株予約権の発動は、敵対的買収者にとっては、さながら毒を飲まされるようなイメージがあるため、その名が付けられた。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #ポイズン・ピルとは?

~その他 M&Aについて~

目次

1. ポイズン・ピルの概要

1-1. ポイズン・ピルとは

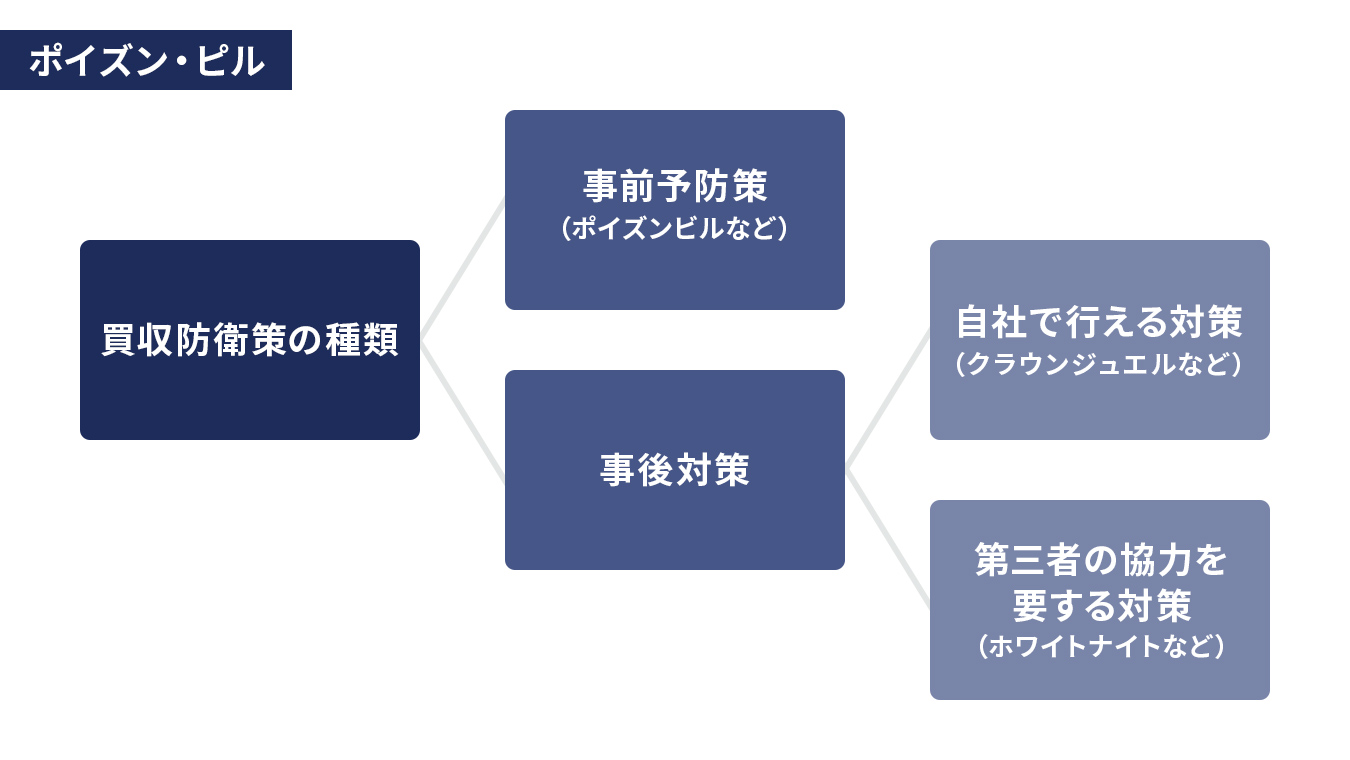

「ポイズン・ピル(Poison Pill)」は、敵対的な買収から会社を守るための戦略的な手段の一つであり、「毒薬条項」とも呼ばれることがある。この語源は、株の買い増しを進める敵対的買収者にとって、議決権比率の低下につながる新株予約権の発動は、毒を飲まされるようなイメージがあるため、その名が付けられた。ポイズン・ピルは日本においては「ライツ・プラン(Rights Plan)」とほぼ同義であると言われている。

具体的には、特定の投資家が会社の株式の一定比率以上を取得した際に発動する。発動すると、既存の株主に新しい株式を割安価格で購入する権利が与えられる。これにより、敵対的な買収者が会社の株式の大部分を保有することが難しくなる。

1-2. ポイズン・ピルの意味と目的

ポイズン・ピルの主な目的は二つある。一つは、会社の自主性と独立性を保つこと。もう一つは、株主の利益を最大化することである。つまり、ポイズン・ピルは会社が敵対的買収から自身を守るだけでなく、株主にとっては買収価格を引き上げる効果がある。これにより、株主は自分の持ち株をより高い価格で売却する機会を得ることができる。そのため、ポイズン・ピルは株主の利益を最大化する役割も果たしていると認識されている。

2. ポイズン・ピルの事例

この章では、具体的なポイズン・ピルが使われた事例をご紹介します。

2-1. 具体的なポイズン・ピルの事例

過去の具体的なポイズン・ピルの事例として、ブルドックソースの事例がある。2007年、ブルドックソースは米投資ファンドのスティール・パートナーズからの全株取得(TOB)に対抗し、ポイズン・ピルを発動した。ブルドックソースは、スティール・パートナーズ以外の株主に新株予約権を無償で割り当てる特別決議を株主総会で承認させた。スティール・パートナーズはこれに反対し、新株予約権の無償割り当てと新株発行の差し止めを求めたが、東京地裁はこれを却下。結局、最高裁もスティール・パートナーズの主張を退け、ブルドックソース側の勝利に終わった。この事件は、株主共同利益を害する場合の新株予約権の無償割り当てが、株主平等原則に反しないとの判断を示した。

3. メリット・デメリット

3-1. 事例から学ぶポイズン・ピルのメリットとデメリット

ポイズン・ピルのメリットは、望ましくない買収者から企業を守り、経営陣がより良い条件を交渉する時間を稼ぐことができる点である。

一方、ポイズン・ピルのデメリットは、経営陣が自己保身のために利用する可能性があることや、企業価値の低下、投資家からの信頼喪失などが挙げられる。また、ブルドックソースの事例から学ぶと、ポイズン・ピルの実行はしばしば法的な争いを引き起こし、それが経営資源を消耗させる可能性がある。

4. まとめ

「ポイズン・ピル」は敵対的な買収から企業を保護する戦略的な手段であり、特定の投資家が一定の株式比率を超えた時点で発動する。この戦略の主な目的は、企業の自主性と独立性を保つことと、株主の利益を最大化することである。しかし、この手段は経営陣が自己保身のために利用する可能性もあり、企業価値の低下や投資家からの信頼喪失を招くリスクも存在する。過去の具体例としてブルドックソースのケースが挙げられ、ここではポイズン・ピルの発動が法的な争いを引き起こす結果となった。