更新日

財務デューデリジェンスについて

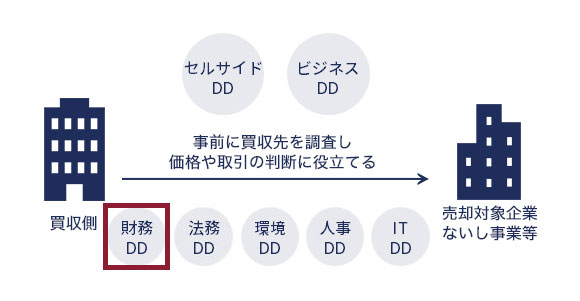

財務デューデリジェンス(財務DD)は、M&Aプロセスにおいて「買収判断の妥当性を財務面から検証・裏付ける」ために行う調査で、定性的な判断だけに頼らず、開示資料をもとに実態キャッシュフローや損益構造を解析し、買収価格や契約条件への影響を定量的に可視化する工程です。

本記事では、「デューデリジェンスデューデリジェンス(dd)とは?|詳細記事へ」の基本的な理解を踏まえたうえで、財務デューデリジェンスの「現場での使われ方」や「意思決定にどう影響するか」を中心に、手順や分析ポイント、注意点を体系的に解説します。

デューデリジェンス(Due Diligence)について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

このページのポイント

~財務デューデリジェンスとは?~

財務デューデリジェンスとは、企業買収や合併などの場面で対象企業の財務状態や潜在的リスクを把握するために行う調査です。帳簿外債務やキャッシュフローの信頼性、収益力の実態を精査し、買収価格の適正化や統合後の戦略策定に資する情報を抽出するプロセスとして、M&Aの意思決定において極めて重要な工程です。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #財務デューデリジェンスとは?

~その他 M&Aについて~

財務デューデリジェンスとは

財務デューデリジェンスとは、買収検討に際して「財務面の実態とリスクを見誤らないための現場作業プロセス」です。

単なる書類確認にとどまらず、開示資料の背後にある損益構造やキャッシュフローの“実態”を読み解き、買収価格や統合戦略に必要な根拠を定量的に構築する調査といえます。

財務デューデリジェンスの目的

財務デューデリジェンスの主な目的は、以下の4つです。

財務・税務リスクを洗い出すため

財務デューデリジェンスの主要な目的の一つが、財務・税務面における潜在的なリスクを把握・評価することです。仮に重大なリスクが調査を通じて発見されなかった場合、M&A成立後にその影響が顕在化し、買い手側が深刻な経営上のダメージを被る可能性があります。

具体的には、簿外債務や偶発債務、不正会計の兆候や粉飾決算の可能性、正常収益力の有無、さらには税務上の申告漏れ・課税逃れといった要素を網羅的に洗い出し、可視化するプロセスを指します。

また、このような情報を開示しても必ずしも白紙になるわけではありません。リスクを踏まえて総合的に判断してM&Aを検討してくれるケースも多く見られます。

財務・税務リスクの洗い出しは、買い手だけでなく売り手にとっても重要な目的といえるでしょう。

適切な買収価格を決めるため

財務デューデリジェンスは、適切な買取価格を決めるためにも実施されます。調査の結果、検出されたリスクを企業の全体価値から差し引いて、より適切な価格が算定できるからです。

売り手から提供された資料を鵜呑みにしてしまえば、買い手は高値掴みをする可能性があります。M&Aにおいて適正な買取価格を算定するためにも、財務デューデリジェンスでは買収の可否や契約条件、買収価格に影響する項目についても徹底的に調査しなければなりません。

経営統合に向けた事前調査のため

買収後の経営統合に向けた事前調査のためにも、財務デューデリジェンスは行われます。

事前調査では財務諸表自体が信頼できるかが調査対象となると同時に、作成プロセスも調査され、評価の対象になります。作成プロセスに不備があれば会計上の信頼性が無くなり、経営統合そのものを白紙に戻す可能性も出てくるでしょう。

一方で、財務デューデリジェンスで判明した事項を経営統合に関する計画に織り込めば、買収実行後に、業務改善に向けて即座に動けるようになる利点があります。

関係者への説明責任を果たすため

M&Aの実施について、株主などの利害関係者に対する説明責任を果たすことも、財務デューデリジェンスの目的の一つです。

M&Aはシナジー効果を期待して実施されるケースが多く、短期目線では大きな投資になりがちです。また、M&Aにあたって株主などの利害関係者に対する説明が必要となるケースも少なくありません。

そこで、財務デューデリジェンスによって判明した客観的な数値を示せば、理解を得やすくなります。利害関係者の反発というリスク材料を軽減できれば、M&Aの成功につながるでしょう。

財務デューデリジェンスの具体的な進め方

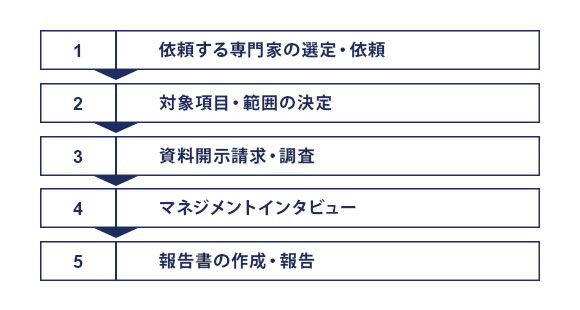

財務デューデリジェンスは、以下の手順で進めます。

依頼する専門家の選定・依頼

まずは、財務デューデリジェンスを依頼すべき専門家を選定し依頼します。

財務デューデリジェンスを依頼できる専門業者は多数存在し、得意とする業界や規模感、金額感はそれぞれに異なります。NDA(秘密保持契約)を締結したうえで、自社の情報を提供しながら業務を伝え、見積りの提示。それをもとに自社の希望にあう専門業者を見極め、業務を依頼します。

対象項目・範囲の決定

次に、財務デューデリジェンスの対象となる具体的な調査範囲(スコープ)を決定します。

調査範囲は企業の規模感や取引目的によっても異なります。ただし、範囲を広げすぎては時間やコストがかかってしまうため、最終的なM&Aの実施目的から逆算して調査項目の優先順位を導き出すと良いでしょう。また、この段階で全体のスケジュールを立案します。

資料開示請求・調査

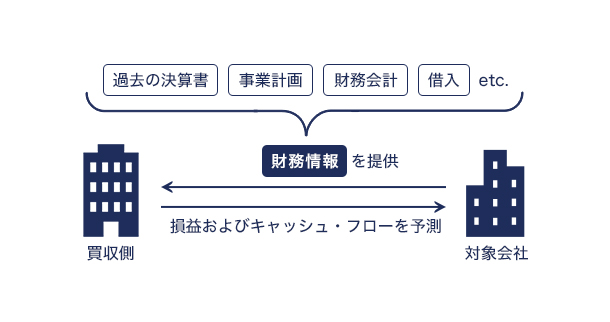

売り手企業への資料開示請求は、財務デューデリジェンスの実務上の核心部分です。

必要資料は、事前に整理された「情報開示リスト(データリクエストリスト)」に基づき依頼を行い、入手後はその網羅性と正確性を精査します。提出資料が不十分な場合には追加依頼を行い、不明点は適宜ヒアリングで補足します。

また、状況によっては現地訪問を通じた閲覧や担当者インタビューを実施することもあり、情報収集と確認を平行して進める工程が求められます。特に従業員にM&A実施が未公表である場合、売り手企業の休日等を利用して慎重に対応します。

マネジメントインタビュー

財務情報だけでは捉えきれない戦略的視点や事業の将来性を把握するため、経営層へのマネジメントインタビューを実施することがあります。

このインタビューでは、企業の中長期的な方向性、ビジネスモデルの特徴、業界内での競争環境、さらには市場機会などについて経営陣の見解を確認します。資料には表れない定性情報を補完し、M&Aの実行判断や統合戦略策定に反映させるうえで有効なステップです。

報告書の作成・報告

調査の総仕上げとして、依頼先の専門家により財務デューデリジェンス報告書が作成され、買い手企業へ提出されます。

報告書には、財務上の課題や正常収益力の評価、事業外資産の確認、簿外・偶発債務のリスクなどが記載されます。分析対象期間の決算日を基準に、貸借対照表の補正がなされ、必要に応じて初期の想定条件が再構成されます。

この報告をもとに、M&Aの実行可否、価格設定、契約条件、そして統合後のPMI(Post Merger Integration)戦略の構築に至るまで、意思決定がなされる重要なフェーズです。

財務デューデリジェンスの分析項目

財務デューデリジェンスにおける主要な分析項目は以下の5つです。

収益性分析(正常収益力分析)

収益性分析(正常収益力分析)は、EBITDAなどの基礎的な財務指標に対して、例外的な取引や一過性の要素を取り除きながら、継続的・実質的な収益パフォーマンスを評価する分析です。

本来の損益構造やキャッシュ創出力を明確にすることにより、企業の“あるべき姿”としての収益基盤を数値的に可視化します。財務デューデリジェンスの核となる分析の一つであり、報告書においても中心的な項目として取り上げられます。

運転資本分析

運転資本分析は、企業が日常的な営業活動を行う上で必要となる資本(売掛金、棚卸資産、買掛金など)のバランスを評価するプロセスです。

売上債権や棚卸資産、仕入債務といった流動項目が主な分析対象であり、これらの水準はキャッシュフローに大きな影響を及ぼします。そのため、運転資本分析は報告書の中でも重要な位置を占めることになります。

さらに、将来のクロージング時点や計画年度末の運転資本水準を予測・評価する際の基礎データとしても活用されます。

設備投資分析

設備投資分析は、企業の資産維持および成長のために実施される設備投資の適正性を検証するプロセスです。

売り手企業が過去に行った投資の内容や金額、今後の計画との整合性を確認することで、保守・改良のサイクルと将来的な投資ニーズを明らかにします。

特に、成長戦略に基づいた設備投資の妥当性評価は重要であり、必要な投資が過去に未実施である場合には、事業計画への反映・補正が求められます。

ネットデット分析

ネットデット(Net Debt)分析では、「貸借対照表上の有利子負債(デット)+将来的な支出・損失・収入減少など(デッドライクアイテム)」の残高と、「現金、および現金と同等の価値を持つ資産(キャッシュライクアイテム)」の残高との差額を分析します。デットライクアイテムやキャッシュライクアイテムを含むネットデットの整理が目的です。

具体的には、過年度の貸借対照表をもとに現金・預金と有利子負債との差額をネットデットとして計算します。その算定値にデットライクアイテム(退職給付債務やリース債務が該当)や潜在的なキャッシュアウト項目についても加味して、調整後のネットデットを分析します。

簿外債務・偶発債務

簿外債務や偶発債務分析の目的は、貸借対照表に記載されていない債務の洗い出しです。貸借対照表上で簿価と時価との差額がある項目を把握し、M&A後の財務諸表に与える影響を分析します。

具体的には、M&A後ののれん計上額や償却額の分析、訴訟や保証などの潜在的な債務、減損リスクの有無が分析対象になります。

財務デューデリジェンスにかかる費用相場

財務デューデリジェンスは規模に応じて変動し、数十万円から数百万円が費用相場となります。財務デューデリジェンスにかかる費用は「作業単価×作業時間」で計算されるケースが多く、規模が大きくなるほど作業時間もかかるからです。

財務デューデリジェンスには会計・財務に関する専門知識が必要になるため、その多くは公認会計士に依頼されます。必要とする専門知識、調査範囲、規模や業種、報酬体系などが費用の変動要素になる点には留意しておきましょう。

財務デューデリジェンスを行う際のポイント

財務デューデリジェンスを行う際のポイントは、次の3つです。

情報漏洩対策をする

財務デューデリジェンスを進めるにあたって、最も回避したいのが情報漏洩です。万が一、売り手企業に関する未公開情報が外部に漏れれば、売り手企業の株式売買が一斉に行われて株価の乱高下を招いてしまうからです。

財務デューデリジェンスを依頼する際は、機密情報など必要以上の情報を含まないように留意してください。

実施時期に注意する

財務デューデリジェンスの実施時期にも注意し、売り手企業の繁忙期は避けなければなりません。例えば、決算期のような繁忙期と財務デューデリジェンスが重なった場合、資料作成にかける時間を十分に取れず、乱雑な内容になりかねません。

財務デューデリジェンスの成否は利用する情報にかかっています。できるだけ良質な情報を多く揃えるためにも繁忙期は避けて実施しましょう。

専門家と連携して進める

財務デューデリジェンスは、専門家と提携して調査を進めることも成功のポイントです。財務デューデリジェンスを含むデューデリジェンスの調査内容は多岐にわたり、多くの専門的な知識が必要になるからです。

財務デューデリジェンスを効率的に行うには、個人で対処するよりも専門家へ積極的に相談して連携しながら進めることをおすすめします。

まとめ

財務デューデリジェンスでは、M&Aにおける買い手企業が売り手企業の財務・会計に関する調査を実施します。

将来にわたる財務リスクを減らし、適切な買取価格を決めるためにも、財務デューデリジェンスは重要な意味を持ちます。収益性や運転資本、設備投資など定量化できる項目の他、簿外債務や偶発債務など潜在的な債務についても洗い出すことが重要です。

ただし、財務デューデリジェンスでは専門知識を要します。効率的に調査を進めるためには専門家への依頼を検討してください。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 財務デューデリジェンスとは何ですか?

- 財務デューデリジェンスとは、M&Aにおいて買い手企業が売り手企業の財務情報を調査し、リスクを把握して適切な買収判断を下すためのプロセスです。

- 財務デューデリジェンスの主な目的は何ですか?

- 財務・税務リスクの把握、適正な買収価格の算定、経営統合の準備、関係者への説明責任の遂行が主な目的です。

- ビジネスデューデリジェンスとの違いは?

- 財務デューデリジェンスが財務情報をもとに数値的な調査によってリスクを特定するのに対し、ビジネスデューデリジェンスはビジネスモデルや取引先、競合などの情報をもとに将来の成長性を予測します。ビジネスデューデリジェンスでは、社内外の多方面において調査を実施し、買収対象となる企業の事業計画が達成可能か否かを判断します。

- 財務デューデリジェンスはどのように進めるのですか?

- 専門家の選定から始まり、対象項目の決定、資料開示・調査、マネジメントインタビュー、報告書作成と進みます。

- 財務デューデリジェンスにかかる期間はどれくらい?

- 財務デューデリジェンスにかかる期間は基本合意後、概ね1ヶ月半から2ヶ月です。ただし、この期間は一律ではなく、M&Aの規模や調査範囲、依頼先によっても異なります。また、売り手企業がどれほど協力してくれるのか、良質な情報が集まるかでも期間は変わります。