更新日

株式持ち合いについて

株式持ち合いとは、企業同士が互いの株式を保有し合い、安定株主の形成や取引関係の強化などを目的とする関係です。戦後の財閥解体後の企業再編のなかで形成され、日本独自の企業慣行として発展してきました。経営が安定し、敵対的な買収を防ぎやすくなる利点がある反面、近年では資本効率の低下やガバナンスの形骸化などの問題が指摘され、株式持ち合いの解消が進んでいます。

本記事では、コーポレートガバナンスコーポレートガバナンスとは?|詳細記事への基本的な理解を踏まえたうえで、株式持ち合いの仕組みやメリット・デメリット、解消が進む背景や具体的な解消方法に至るまで、わかりやすく丁寧に解説します。

コーポレートガバナンスについて、詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

このページのポイント

~株式持ち合いとは?~

株式持ち合いとは、企業同士が互いに株式を保有し合うことで、経営安定や敵対的買収の防止を図る日本特有の企業慣行です。一方で、少数株主の意見排除やガバナンス機能の低下、資本効率の悪化など課題も指摘されています。コーポレートガバナンス改革や市場の透明性向上を背景に、近年は持ち合い解消の動きが進行中です。仕組みの理解と適切な対応が経営判断に求められます。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&Aの手法

- #株式持ち合いとは?

~その他 M&Aについて~

株式持ち合いとは

株式持ち合いとは、事業会社や金融機関など、複数(2社以上)の企業が互いに相手の株式を所有している状態のことです。単に「持ち合い」とも呼ぶこともあります。各社が保有する株式は「持ち合い株式」または「相互保有株式」と表現します。

株式持ち合いの主な目的は、企業の経営を安定させることや、安定株主の形成、敵対的買収の防止、企業間取引の強化などです。これは日本独自の企業慣行として、戦後の財閥解体を経て形成され、1960年代には企業の防衛手段として外国資本による買収を防ぐ目的で活用されていました。当時の日本経済の特徴である護送船団方式のなかで、企業間の長期安定関係を築く手段として奨励された経緯があります。

その後、1980年代のバブル期には、株式を通じた資金調達手段として株式持ち合いが広く普及しましたが、1990年代のバブル崩壊に伴い、株価の下落や含み損の顕在化といったデメリットが浮き彫りとなり、持ち合いの解消が進むようになりました。2002年には、銀行等保有株式取得機構が設立され、特に銀行による株式持ち合いの解消が加速しました。

株式持ち合いと概念が似ている用語との違い

株式持ち合いと概念が似ている用語として、資本参加、業務提携、持株会社などが挙げられます。

資本参加

資本参加は、相手企業の株式を取得するなど資本を提供して、その企業の経営に一定の関与を行うことです。相手企業との関係強化が主な目的です。

資本参加は、経営権や事業そのものを取得するわけではなく、資金援助的な性格が強いことが通常であるため、相手企業の全株式の3分の2(2/3)以上を取得することは一般的に避けられます。両社の独立性を維持する点が、株式持ち合いと共通しています。

資本参加が株式持ち合いと大きく異なるのは、互いに株式を所有し合うのではなく、一方の企業のみが相手企業の株式を保有することです。

業務提携

複数の企業が業務のうえで協力関係を築き、資材調達、物流、技術開発・供与、販売促進、人材交流など、さまざまな面で提携するのが業務提携です。相手企業の株式の取得・保有が必ずしも必要ではない点が、株式持ち合いおよび資本参加との大きな違いといえるでしょう。

ただし、資本参加を伴う業務提携もあり、これを「資本業務提携」といいます。

持株会社

持株会社とは、他の企業の事業活動を支配することを目的に、相手企業の株式を所有することを主な事業とする会社です。持株会社には、他に事業を行わず株式保有のみを目的とする「純粋持株会社」や、自社でも事業を営みつつ株式保有を行う「事業持株会社」など、いくつかの種類があります。

「株式持ち合い」とは語感が似ていますが、両者の仕組みは大きく異なります。株式持ち合いは複数の企業が互いに株式を保有し合う相互保有の形態であるのに対し、持株会社は一つの企業が複数の子会社を統括する支配的な形態です。

なお、持株会社はかつて独占禁止法によって設立が禁止されていましたが、1997年の法改正により、一部の例外を除いて設立が可能となりました。

株式の持ち合いにおける「議決権の制限」

株主総会での決議に参加し、投票を行う権利が「議決権」です。会社法第308条では、株主総会においては、株式1株(または1単元)につき1個の議決権を有すると定められています。

ただし、議決権には規制があります。株式持ち合いにより互いの株式を4分の1(25%)以上保有していると、相手企業の株主総会で議決権を行使できないのです。

例えば、A社とB社が株式持ち合いをしており、A社がB社の株式を4分の1以上保有していたとします。このような場合、A社はB社の株主総会で議決権を行使できません(議決権の制限)。

持ち合い株主が、先方企業の株主総会で反対意見を述べるケースは稀で、持ち合い株主が多いほど、株主総会は名ばかりのものとなる恐れがあります。会社法により議決権の制限が設けられたのはこのためです。

株式持ち合いのメリット

株式持ち合いの主なメリットは以下のとおりです。

それぞれ見ていきましょう。

敵対的買収を回避できる

株式持ち合いには、敵対的買収(敵対的TOB)を防ぐ効果があります。株式を所有し合う企業は友好関係にあるため、互いの持ち合い株式の割合が高ければ、敵対的買収を仕かけられても成功する可能性は低いからです。

なお、敵対的買収とは、相手企業の現経営陣の同意を得ずに買収を仕かけることを指します。敵対的買収が成功すると、買収された企業は経営権を奪われ、組織の大幅な改変が行われたり、既存の顧客や取引先への対応方針が変更になったりする恐れがあります。

企業の経営が安定化する

株式を持ち合う企業間では、互いの経営に深く干渉しないことが暗黙のルールとなっていることが通常で、株主総会においても反対意見が述べられることはほとんどありません。そのため、株主総会では賛成票を確保しやすく、経営陣に賛同する勢力として機能することで、経営方針が通りやすくなります。

また、自社株と持ち合い株によって議決権の過半数を占めることができれば、より強固な経営基盤を築くことが可能です。これにより、短期的な利益追求の圧力が低減され、長期的な視点に立った経営が行いやすくなるという利点もあります。

企業間の関係を強化できる

持株式の持ち合いは、経営不振や株価下落といったリスクも、配当金という利益も共有することを意味します。だからこそ、株式を持ち合う企業間には、長期的かつ友好的な関係が生まれるのです。こうした株式持ち合いの特徴を利用し、中小企業が株式を持ち合い、大企業に対抗するというケースもあります。

他に、銀行が取引先企業と株式持ち合いを行うケースがあり、企業にとっては次のようなアドバンテージがあります。

- 銀行との友好的な関係を構築できる

- 安定的な資金調達が可能になる

株式持ち合いのデメリット

株式持ち合いは経営の安定に寄与する一方で、以下のようなデメリットがあります。

一つずつ解説します。

少数持ち分の株主の意見が反映されにくい

持ち合い株主は、相手企業の経営に深く干渉しないのが慣例となっています。つまり、持ち合い株主は、「ものいわぬ株主」(サイレント株主)です。ものいわぬ株主が多ければ、経営陣は支配力を強めることができ、経営の安定につながります。

一方で、少数持ち分の株主の意見が反映されにくいという弱点にもなります。持ち合い株主が経営の安定を最優先で考えている場合は、「リスクをとって収益力を強化したい」という株主の意見は通りにくくなるでしょう。結果として、ビジネスチャンスを失ってしまう可能性もあります。

株主の監視機能が形骸化しやすい

株主は、議決権の行使を通じて企業の経営陣や経営状態を監視する役割を担っています。この監視機能が「株主による経営ガバナンスに対するモニタリング機能」です。

しかし、株式を持ち合う株主は経営陣と協調関係にあることが多いため、経営に対して厳しい意見を述べにくくなる傾向があります。その結果、経営陣が独善的になり、長期的な業績低下や企業価値の毀損につながる恐れがあります。

特に、外部の独立した株主が少ない場合には、経営に対する適切なチェック機能が働かず、不正や非効率な経営が放置される危険も否定できません。こうした状況が続けば、経営陣の施策が偏り、企業の業績悪化やガバナンス機能の低下につながる可能性があります。

資本効率や株価の低下リスクがある

株式の値上がりによる利益や、配当金の取得を主な目的とせず、企業間の関係強化など経営政策的に行う株式投資を「政策投資」といいます。また、政策投資によって保有される株式は、「政策保有株式」と呼ばれます。

持ち合い株式は、「政策保有株式」にあたります。

政策保有株式に投資する資金が増えれば、その分、設備投資や事業拡大に充当する資金が減り、資本効率の低下は避けられません。結果的に株価が低迷し、企業価値が大幅に下がるリスクも考えられます。

株式持ち合いの解消が進む理由

株式持ち合いの解消は、以下の理由から解消が続いています。

株式持ち合いの解消は、今後も進むことが見込まれます。

バブル崩壊による景気悪化

1990年代のバブル崩壊により、多くの企業が業績の低迷や資金繰りの悪化といった深刻な経営課題に直面しました。そのなかで、株価が大きく下落し、保有していた持ち合い株式に多額の含み損が生じたため、企業は流動性の確保のために、持ち合い株式の売却を進めるようになりました。

金融ビッグバンによる会計基準の制度変更

1990年代後半、日本版金融ビッグバンの一環として、会計基準が国際的な基準に合わせて改訂されました。

これにより、持ち合い株式の含み益や含み損が自己資本比率に直接反映されるようになり、企業にとって、大きなリスクとなっています。この制度変更は、多くの企業にとって持ち合い株式の保有を見直す契機となり、持ち合い解消の動きをさらに後押しすることとなりました。

開示ルールの厳格化

2018年に、コーポレートガバナンス・コード(CGコード)が改訂され、政策保有株式の保有目的や議決権行使基準の開示が義務化されました。

- 上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減 に関する方針・考え方など、政策保有に関する方針を開示すべきである。

- 毎年、 取締役会で、個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリ スクが資本コストに見合っているかなどを具体的に精査し、保有の適否を検証すると共に、そうした検証の内容について開示すべき

- 上場会社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための具体的な基準を策定・開示し、その基準に沿った対応を行うべき

持ち合い株式の透明性が求められ、説明責任が増加しました。また、開示ルール強化により、多くの企業が持ち合い株式を縮減することを選んでいます。

海外投資家からの批判

企業の資本は本来、事業拡大や設備投資など、事業の成長を目的とした活動に活用されるべきものです。また、業績の向上によって得られた利益は、出資者である株主に適切に分配されることが、株式会社のあるべき姿とされています。

しかし、株式持ち合いを行っている場合、企業の資本の一部が他社の株式取得に使われ、配当も持ち合い株主間で分配される構造です。こうした状況に対し、海外の投資家から「資本の空洞化」や「非効率な取引」といった批判が高まっています。

このような投資家からの圧力を背景に、ガバナンスの改善や資本効率の向上を目的として、株式持ち合いの解消が進んでいます。特に、国際的な信頼性向上を目指す企業ほど、海外株主の評価や動向を強く意識しており、持ち合いの縮減を積極的に選択している傾向です。

日本3大銀行の姿勢の消極化

三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行などの主要銀行は、政策保有株式の削減を積極的に推進しています。2002年に設立された「銀行等保有株式取得機構」の存在もあり、金融機関は保有する株式の売却を進めてきました。こうした大手銀行による持ち合い解消の方針が、市場全体の流れを後押しする要因です。

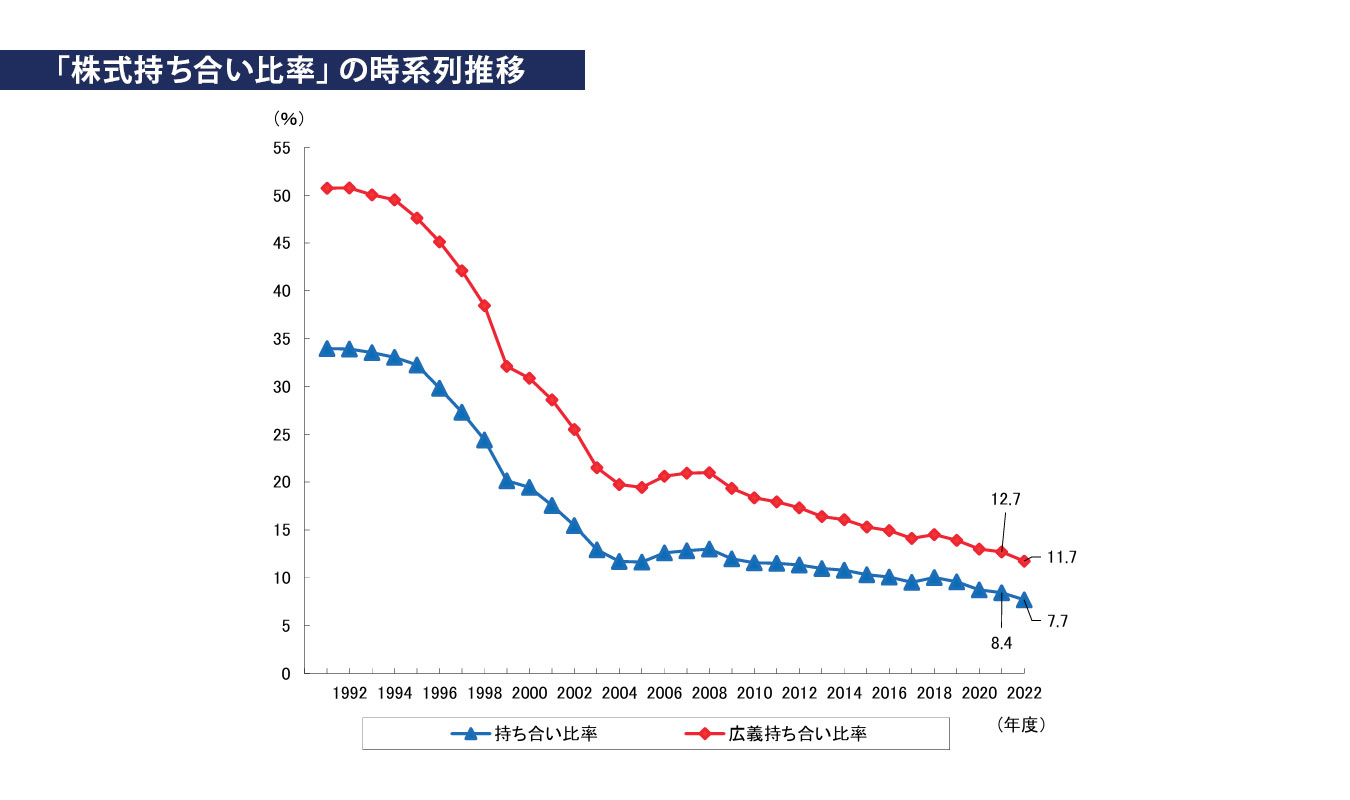

このような流れは現在も継続しており、2022年度における株式持ち合い比率は前年度比で2年連続の減少となり、過去最低水準を更新しています。

株式持ち合いを解消する方法

株式持ち合いを解消する方法には、以下のようなものが挙げられます。

相手企業との好関係を維持しつつ、合意のうえで適切に進めることが重要です。

第三者に株式を売却する

株式持ち合いを解消する際には、事前に両者による合意形成が必要です。一方的な株式の売却は、これまで築いてきた友好的な関係を損なう可能性があるため、交渉の場を設け、双方が納得した上で解消を進めることが望まれます。

具体的には、自社が保有する相手企業の株式を第三者に売り渡す手順で持ち合いを解消します。市場価格が設定されていない場合には、両企業間で合意した価格に基づいて売却を行いましょう。また、長期間に渡り少量ずつ売却するのではなく、短期間で一括売却するのが一般的です。

相手企業が保有する株を取得する

相手企業が保有している自社株式を自社で買い取る「自社株買い」も、株式持ち合いを解消する方法として一般的に用いられます。

自社株式の取得には、大きく分けて二つの方法があります。一つ目の方法は、相手企業に自社株式を市場で売却してもらい、それを自社が買い戻す方法です。二つ目は、証券取引所などの市場を通さず、相手企業との直接交渉によって自社株を買い取る「相対取引」と呼ばれる方法です。

なお、相対取引によって自社株を取得する場合には、会社法160条および161条に基づき、株主総会での特別決議が必要となります。この特別決議は会社法309条第2項で定められており、議決権の過半数を保有する株主が出席し、そのうち3分の2以上の賛成が必要です。

そのため、株主総会の招集や承認手続きなどに時間と手間がかかり、実施のハードルは比較的高いといえます。

まとめ

株式持ち合いは経営安定や企業間関係の強化に役立つ一方で、資本効率やガバナンスへの懸念も伴います。制度改革や投資家の意識変化により解消の動きが進んでおり、今後もその流れは続く見込みで、企業はより透明で健全な資本政策が求められる時代へと移行しています。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 株式持ち合いとはどのような仕組みですか?

- 複数の企業が互いの株式を保有し合い、経営安定や関係強化を図る企業慣行です。

- 株式持ち合いのメリットにはどのようなものがありますか?

- 敵対的買収の防止、経営安定化、企業間の取引強化などが挙げられます。

- なぜ株式持ち合いの解消が進んでいるのですか?

- ガバナンス改革や資本効率改善への要求、バブル崩壊や会計制度の変化などが背景にあります。

- 株式持ち合いのデメリットには何がありますか?

- 少数株主の意見排除、株主監視機能の低下、資本効率の悪化などが問題とされます。

- 株式持ち合いを解消する方法は?

- 第三者への株式売却や相手企業の保有株式を自社が取得する方法があります。