更新日

M&Aの実施にあたっては、税務の問題が必ず発生します。また、M&Aの税務は、手法や適格要件などによって異なることから、M&A税務の専門知識を要することは、M&Aをスムーズに進める上で非常に重要です。

本記事では、M&A税務の全体像、基本事項をわかりやすく解説します。事業の強化や企業の将来を見据えた選択肢の1つとして、M&Aを検討する場合には、M&A税務に関する知識も必要となりますので、M&A税務の理解を深めるのにお役立てください。

なお、本記事に記載されている税率は現行制度上のものであり今後税制改正等で変更される可能性があることにご留意ください。

このページのポイント

~M&Aと税金の関係とは?~

個人の所得にかかる税金と法人の所得にかかる税金は同じ額面でも計算方法が異なるため、課税額に大きな差がでる。個人株主が株式を譲渡した場合、分離課税で株式譲渡所得に対して20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+個人住民税5%)の課税がされる。法人株主の場合、株式譲渡所得は他の所得と通算され、法人税等の税金の課税対象となる。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&Aを検討するために

- #M&Aと税金の関係とは?

~その他 M&Aについて~

目次

M&Aの主なスキーム(手法)

まずはM&Aの主なスキーム(手法)とのその概要 から説明していきます。

株式譲渡

株式譲渡は、売り手側の株主が所有する株式を買い手側に譲渡するスキーム(手法)です。

この株式譲渡は、会社自体をそのまま譲り渡すことになります。基本的に株主構成の変化以外に譲渡される会社自体に大きな変化はありません。

株式譲渡は他のスキーム(手法)に比べて手続きが比較的簡便であり、株式譲渡に係る税率は個人であれば一律20.315%です。

また、株式譲渡はM&Aの対価を売り手側の株主が直接受け取れるスキーム(手法)であるため、株主である譲渡オーナーの手取額が多くなる可能性が高い手法といえます。しかし、株式譲渡では売り手側が抱えるリスク(財務、税務、労務、法務など)を含めた権利義務の全てを買い手側がそのまま引き継ぐことになります。

そのため、買い手側では、売り手側の状況に応じてリスクの有無や重要性を事前に確認するためデューデリジェンスをしっかりと行う必要があります。

事業譲渡

事業譲渡とは、会社が保有する事業の全部あるいは一部を売買するM&Aスキーム(手法)で、事業の対価である現金を受け取るのは譲渡した売り手側の会社です。取締役会での決議や譲渡契約の締結、反対株主からの買取請求への対応など、事業譲渡を行ううえで必要となる手続きについては会社法で定められています。

株式移転を伴う株式譲渡とは違い、事業譲渡の場合は売却側の法人格はM&A後もそのまま残り、権利・義務を買い手側へ引き継ぐためには個々の同意を得たうえでの手続きが必要です。

例えば、雇用を引き継ぐ場合は買い手側の企業と従業員とが改めて雇用契約を締結しなければなりません。また、譲渡対象に不動産が含まれる場合は登記手続きも必要です。

会社分割

会社分割とは、事業を切り離して別の会社に引き渡す手法のことです。会社分割はM&Aの手法の1つですが、グループ企業の再編でも多用されます。M&A手法の中には事業譲渡というものがありますが、会社分割と似て見えるため混同されがちです。

事業譲渡との最大の違いは、会社分割では対価に株式交付を用いることが可能な点です。

株式交付をするM&A

株式交付をするM&Aとは、主に株式交換と株式移転があります。

株式交換とは、売り手側の全株式を、買い手側の株式と交換することにより100%の親子関係を生じさせる手法です。対価が買い手側の株式であることが、大きな特徴の1つです。

株式交付とは、令和3年に会社法上に新たに創設された組織再編のスキーム(手法)のことです。

株式交換は、完全親子会社を作るために用いられる手法の1つです。そのため、単に子会社化することを第一の目的とする場合や、完全子会社化でなく議決権の3分の2の取得を目的とする場合には採用されません。これに対して、株式交付は、完全子会社化を目的としない場合の組織再編に採用することができます。

M&Aで発生する主な税金の種類

M&Aで発生する税金は、株式を売却したときに発生する個人の所得税や住民税だけではありません。M&Aスキーム(手法)によって法人税や消費税、贈与税、相続税など、多岐にわたる税金の検討が必要になります。

検討が必要となる主な税金の種類は下表のとおりです。

※表は横にスクロールできます

| 当事者 | 取引 | 税務の取扱い | 対象税目 |

|---|---|---|---|

| 個人株主 | 株式譲渡 | 20.315% | 所得税 復興税 住民税 |

| 不動産売買 ※1,2 | |||

| 配当 | 最大約50% | ||

| 役員 | 退職金 | 実質最大約28% | |

| 不動産売買 ※1,2 | 20.315% | ||

| 法人株主 | 株式譲渡 | 約34% | 法人税 地方法人税 特別法人事業税 法人事業税 法人住民税 |

| 不動産売買 ※2 | |||

| 配当 | 一定の非課税の措置あり | ||

| 売り手企業 | 退職金 | 一定金額を損金算入 | 法人税 地方法人税 特別法人事業税 法人事業税 法人住民税 |

| 不動産売買 ※2 | 約34% | ||

| 繰越欠損金 | 一定金額を損金算入 | ||

| 買い手企業 | 不動産売買 ※2 | 約34% | 法人税 地方法人税 特別法人事業税 法人事業税 法人住民税 |

| 配当 | 一定の非課税の措置あり | ||

| 投資損失準備金 | 70%以下を損金算入 |

※1 長期保有の不動産を前提としている

※2 不動産売買には別途流通税(不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税等)の検討が必要

M&A税務で検討すべき事項

次にM&A税務で検討すべき事項を買い手側と売り手側に分けて説明します。

M&A税務で買い手側が検討すべき事項

買い手側では、退職金や繰越欠損金をはじめ、M&A実行時だけでなく、M&A実行後、数年間の売り手側における税金計算に影響を及ぼす事項についても検討を行います。

M&Aの際に譲渡オーナーが引退する場合の役員退職金や、売り手側の繰越欠損金といった個別事項のみならず、スキーム(手法)毎に生じる税務上の論点まで多岐にわたります。

そのため、特に中小企業のM&Aを検討する際には、買い手側は幅広い税務の知識が求められます。

M&A税務で売り手側が検討すべき事項

譲渡オーナーが株式を売却した場合や、売り手側が退職金を支給した場合には所得税(復興税を含む)と住民税が課税されます。

特に中小企業のM&Aで多く用いられるスキーム(手法)は株式譲渡ですが、案件によっては事業譲渡が用いられる場合もあります。

事業譲渡の場合は、売り手側に法人税等が課されます。その他にも消費税や不動産取得税、登録免許税、印紙税などの流通税の検討が必要となる場合もあります。

さらに、組織再編を組み合わせたスキーム(手法)や、M&A後の資産運用など、M&Aを検討するにあたっては様々なケースに対応できるように、売り手側も幅広い税務の知識が求められます。

株式譲渡・事業譲渡におけるM&A税務

ここからはM&Aのうち、特に中小企業のM&Aでよくあるスキーム(手法)である株式譲渡及び事業譲渡における税務にフォーカスして説明します。

株式譲渡時におけるM&A税務

まずは株式譲渡におけるM&A税務について解説します。株式譲渡における税金の計算過程も、手続きと同様シンプルな手法です。

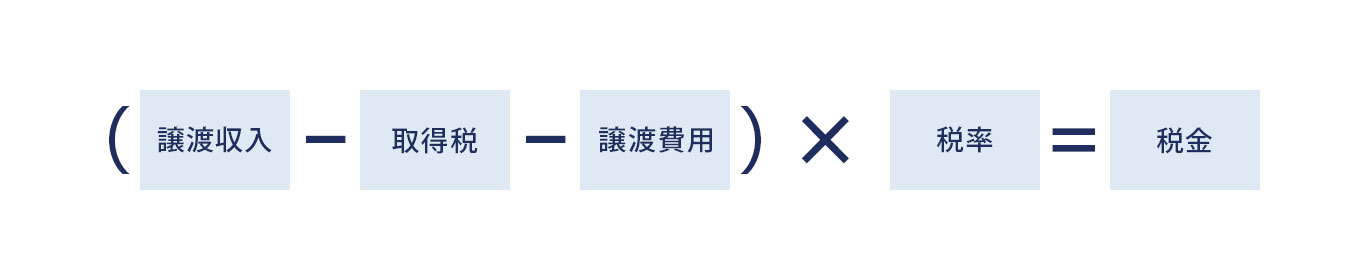

株式譲渡所得の計算過程について説明します。個人が株式を譲渡した際の税金は、株式の譲渡所得に所得税率15.315%(復興税を含む)と住民税5%の合計税率20.315%を乗じて計算されることになります。所得税では、原則として累進課税が適用されますが、株式譲渡は税率が20.315%で固定されるので有利となる傾向があります。その株主の株式譲渡に係る税金は、以下の通り計算されます。

株式譲渡における税金は、株式譲渡で儲かった金額、含み益について税金が課されることになります。

もちろん含み益がなく、譲渡損が発生する場合には税金は発生しません。しかし、M&Aによる第三者への株式譲渡では、対価が大きくなりやすい傾向があり、多くの場合において譲渡所得が発生し課税されることになります。

次に、上記計算式の譲渡収入、取得費及び譲渡費用について、説明します。

- 譲渡収入:譲渡所得の計算の基礎となる譲渡収入は、M&Aにより売り手側の株主が受け取ることになる株価を指します。この株価は基本的には、買い手側との条件調整により決定されることになります。

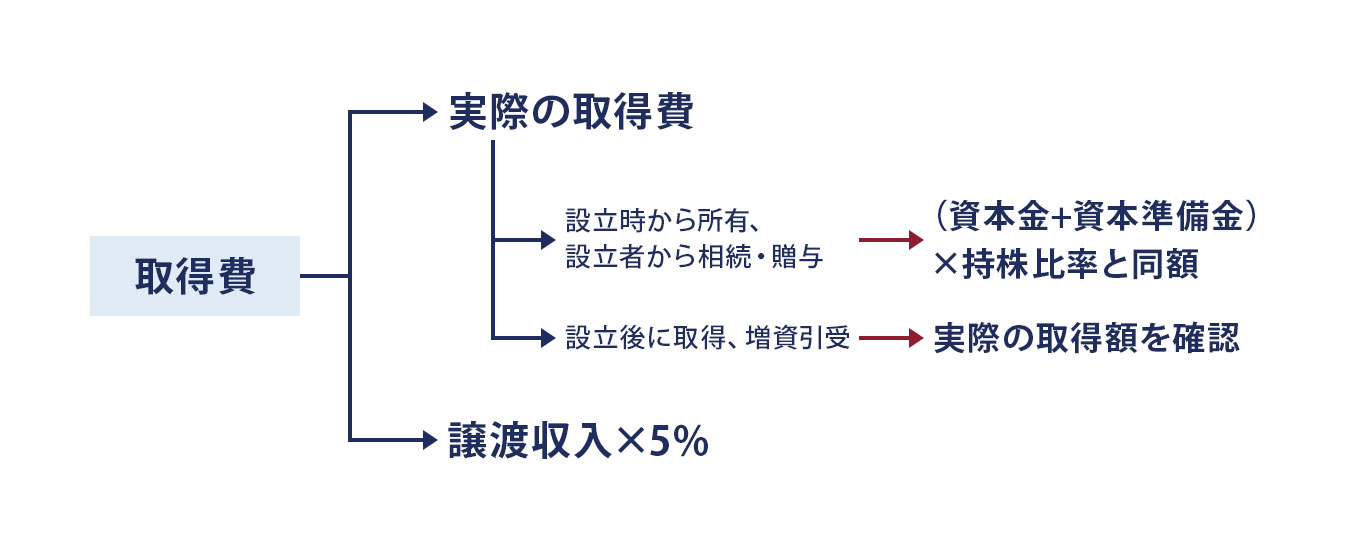

- 取得費:個人の株式譲渡における取得費は、 「実際の取得費」と「譲渡収入×5%」を比較して、有利な方(金額の大きな方)を採用することが一般的です。

- 譲渡費用:株式の譲渡所得を求める際に、譲渡対価から控除される譲渡費用には、譲渡側の株主が負担した仲介会社やアドバイザーへの手数料があげられます。この手数料のうち、着手金についても譲渡側の株主負担であれば、税金計算上は費用として譲渡所得から控除できます。個人株主であれば、これらの費用を消費税込みの金額で譲渡所得から控除することとなります。

※想定するスキームによっては着手金を売り手企業が負担する場合もある売り手(個人株主) 着手金 譲渡費用(税込み) 成功報酬 譲渡費用(税込み)

株式譲渡時の買い手側の留意点

買い手側についての留意点を説明します。買い手側は譲渡時のみならず譲渡後についても影響の検討が必要です。具体的には買い手側で税務が検討されるケースを紹介します。

株式譲渡における税務上の留意点としては、株式の取得価額として資産計上される価額があげられます。また、令和3年の税制改正で導入された中小企業事業再編投資損失準備金制度の検討が必要となります。

ここで、株式の取得価額として資産計上される価額について説明します。買い手側がM&Aの株式の対価として支払う金額(投資額)は、株式の譲渡価額とデューデリジェンス費用や仲介手数料などの諸経費があります。

なお、株式譲渡時までに支払う仲介手数料やデューデリジェンス費用などの諸経費の下表のとおりに取扱われます。

これらの諸経費は、仲介手数料の着手金を除き、株式の取得価額として資産計上されます。税務上は、その株式を取得すると決めた時点以降の費用は株式の取得価額として資産計上する必要があります。基本合意以降に発生する費用がこれらに該当します。

そのため、買い手側において、損金算入することができる費用は仲介会社に支払った着手金のみとなります。株式譲渡スキーム(手法)を採用する場合、買い手企業がM&Aに伴い支払う諸経費の大部分について損金に算入できない点に留意が必要です。

さらに、途中でその取引がブレイク(破談)した場合は、基本合意後に支払う諸経費であっても損金に算入されることとなります。

| 譲渡企業(法人) | |

|---|---|

| 着手金 | 損益算入 |

| 中間報酬(基本合意時) | 案件成約:株式の取得価額に加算 案件破談:損金算入 |

| DD費用 | 案件成約:株式の取得価額に加算 案件破談:損金算入 |

| 成功報酬(クロージング時) | 株式の取得価額に加算 |

※消費税については譲受企業の経理処理による

株式譲渡時の売り手側の留意点

売り手側についての留意点を説明します。例えば、株主であるオーナー社長は、売却後に多額の対価を受け取ります。ここでは、その対価に係る税金がいくらであるかが最も重要になります。

まずは、株式譲渡において譲渡所得に課される税率について再確認します。

前述の通り、個人の株式譲渡に係る税率は20.315 %です。この20.315%は所得税15.315%(復興税率を含む)と住民税5%を合計した税率を指ししています。

この株式譲渡に係る税率は、一律で20.315%であり、他に所得があったとしても、累進課税制度のように税率が上がることはありません。株式譲渡による所得のみを、給与などの他の所得と分けて税金の計算をすることを分離課税といいます。

所得税は、給与所得等に該当すると累進税率が適用されてしまうため、所得が高額になれば、住民税を含め最大で約56%の税率で課税されます。しかし、株式譲渡による税率は一律20.315%です。

M&Aでは対価が多額になるケースが多いですが、株式譲渡であれば他の所得に比べて低い税率で対価の受け取りが可能となるといえます。

事業譲渡時におけるM&A税務

次に事業譲渡の場合のM&A税務について解説します。株式譲渡に次いで採用されることが多い手法が事業譲渡です。

事業譲渡では、売り手側が事業を譲渡して、対価を売り手側が受け取ることになります。オーナー社長個人が、M&Aによる対価を直接受け取ることはできません。オーナー社長が、事業譲渡によるM&Aによる対価を受け取るためには、その会社から配当や退職金などといった方法をとる必要があります。

事業譲渡は、譲渡対象会社が有する資産や負債を譲渡することになります。したがって、売り手側でその譲渡する資産の帳簿上の価額と時価との差額について譲渡損益を認識することになります。

のれんについては、売り手側と買い手側との間の条件調整によりその金額が決まります。のれんとして受け取った金額は、すべて売り手側で譲渡益として認識されることになります。

事業譲渡により発生する譲渡損益は、株主である個人ではなく取引当事者である売り手側イコール法人において認識されることになります。

事業譲渡による譲渡益は法人の他の損益と通算したうえで所得計算され課税されることとなります。なお、現行制度においては、中小企業における法人税等の実効税率は約34%となっています。

事業譲渡時の買い手側の留意点

買い手側についての留意点を説明します。事業譲渡では、買い手側は主に以下の3点について、税務上の検討を進める必要があります。

- 税務上ののれん(資産調整勘定)の取扱い

- 仲介手数料やデューデリジェンス費用などの諸経費の取扱い

- 消費税の課税関係

譲渡後の税務上のれんの取扱いに関しては、金額が多額になるケースも多く、消費税についても10%(または8%)課税されるか、課税されないかではM&A時に支払う投資額も大きく変わることになります。そのため、この3点について順番に説明します。

1.税務上ののれん(資産調整勘定)の取扱い

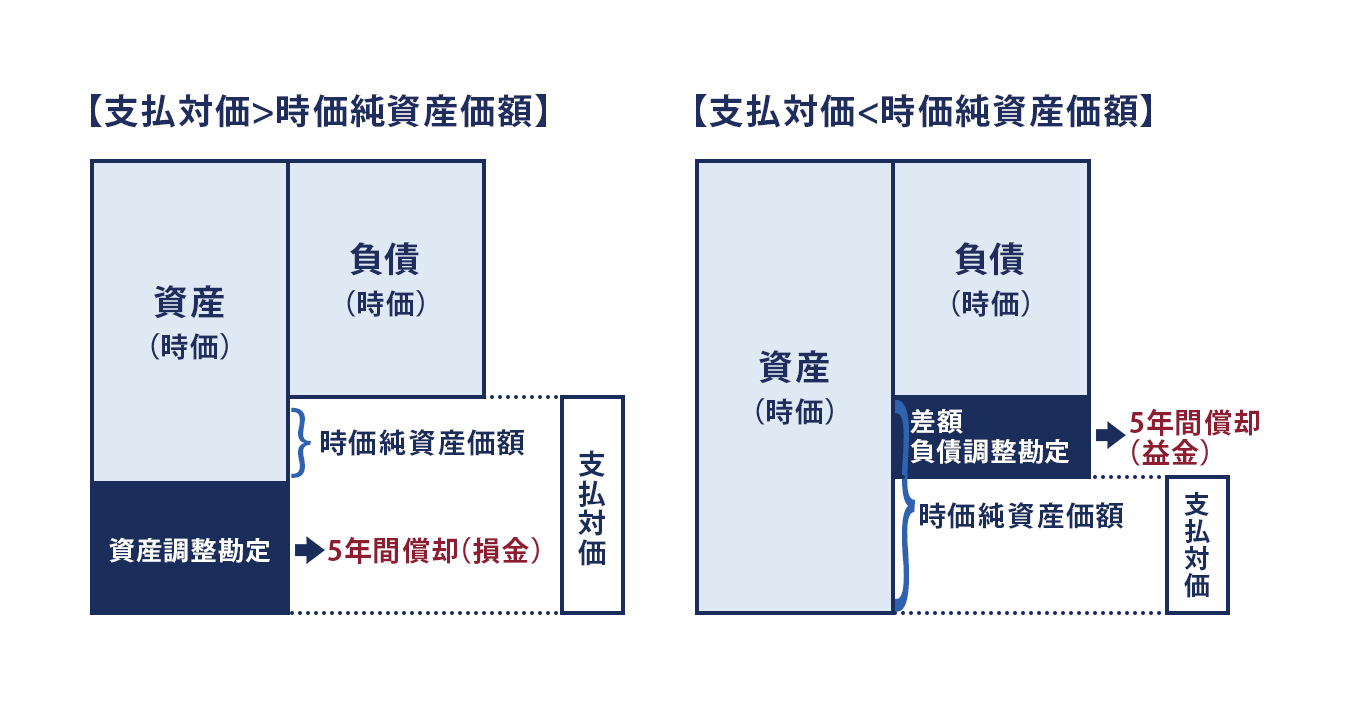

税務上ののれんは、M&A後に5年間にわたり月割りで損金の額に算入することができるため、買い手側にとって大きなメリットとなります。この税務上ののれんは、下表のとおり、支払対価と時価純資産価額との差額で算定されます。なお、この税務上ののれん、税務上の負ののれんはいずれも会計上の処理に関係なく、税務上は5年間で均等に償却しなければならないので注意が必要です。

2.仲介手数料やデューデリジェンス費用などの諸経費の取扱い

仲介手数料やデューデリジェンス費用などの諸経費については、上述の株式譲渡と比べて取扱いが複雑となります。取扱いをまとめたものが下表のとおりです。

| 譲渡企業(法人) | |

|---|---|

| 着手金 | 損益算入 |

| 中間報酬(基本合意時) | 案件成約:承継資産の時価比で按分 ①税務上の加算規定なし→損金算入 ②税務上の加算規定あり→各資産に計上 案件破談:損金算入 |

| DD費用 | 案件成約:承継資産の時価比で按分 ①付随費用として加算規定なし→損金算入 ②付随費用として加算規定あり→各資産に計上 案件破談:損金算入 |

| 成功報酬(クロージング時) | 案件成約:承継資産の時価比で按分 ①税務上の加算規定なし→損金算入 ②税務上の加算規定あり→各資産に計上 |

※消費税については譲受企業の経理処理による

まず、その支払った諸経費を事業譲渡により取得する各資産の金額(税務上ののれんを含む)に按分します。そして、事業譲渡により取得した資産のうち付随費用として資産の取得価額に含める税務上の規定があるもの(棚卸資産や有形固定資産など)に按分された費用については、その資産に取得価額に含めて資産計上する必要があります。

事業譲渡により取得した資産のうち付随費用として資産計上する規定のないもの(売掛金等の金銭債権や税務上ののれんなど)に対応する費用については、資産計上する必要はなく、損金に算入することができます。

このように株式譲渡とは違い、取得の意思決定以降の費用を全て資産計上するわけではありません。資産計上する金額と損金の額に算入することができる金額に分けて取扱う必要があります。

なお、この事業譲渡に係る諸経費については、資産計上する必要はなく、諸経費の全額を損金の額に算入できるとする見解もありますので、税務の専門家にも相談して進めることが重要といえます。

3.消費税の課税関係

消費税の課税関係については、事業譲渡は資産等の個別承継に該当することになります。事業運営に必要な資産等を個別に資産等を売買するイメージです。譲渡対象資産に、例えば、在庫や建物など消費税の課税対象資産に該当するものがある場合には、消費税10%(軽減税率が適用されるものは8%分)の金額を支払わなければなりません。また、のれんについても消費税の課税対象となる点には注意が必要です。のれんについては、案件によっては多額になりますので、その10%分の消費税も相応の金額になる可能性があります。あらかじめM&Aの投資額として考慮しておかなければ、思わぬ金額を追加で支払うことになるので留意が必要です。

事業譲渡時の売り手側の留意点

売り手側についての留意点を説明します。事業譲渡を行った場合は、単に事業譲渡時の売り手側の課税を考えればいいだけではありません。事業譲渡のスキーム(手法)を検討する際には、売り手側が受け取った事業譲渡の対価を、株主であるオーナー社長へ還流させるまでの税金を考慮しておく必要があります(ただし、事業譲渡対価を売り手側が活用するケースを除きます)。

組織再編をした場合のM&A税務

次に組織再編を実施した場合のM&A税務(組織再編税制)について、簡単に説明をします。

組織再編税制の概要

組織再編税制とは、組織再編行為に関わる課税について包括的に定めた税制度のことをいい、平成13年度に導入されました。

一般に、資産を移転する際には、移転資産の譲渡損益に課税するのが原則です。

そのため、組織再編においても、原則として移転する資産・負債は時価評価され、課税されることとなります。しかし、合併や会社分割などを含むすべての組織再編において時価評価に伴う課税がなされた場合、多額の税金が発生することとなり、それがネックとなって適切な組織再編行為が阻害される恐れがあります。

このような問題に対応するために組織再編税制が設けられ、税制適格要件を満たす組織再編については、資産・負債を簿価で引き継ぎ、課税が生じないような措置が取られています。

この措置は、組織再編により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がないこと、つまり「移転資産に対する支配が再編成後も継続している」と認められる場合は、移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べるできあるとの考え方に基づいています。

税制適格要件と税制非適格要件

上述したM&Aを含む組織再編税制には、税制適格と税制非適格に分かれます。

M&Aを進める際は、この税制適格と税制非適格を理解しておくことは、税務処理や税金対策がスムーズに行えるかどうかにかかってきます。

税制適格とは、組織自体の統合や分割を主な目的とし、組織変更の前後において経済的実態の変更がないような組織再編をいいます。税制適格要件を満たす場合、資産・負債を帳簿価額で移転することができるため、移転時に課税関係が発生せず、課税は将来に繰り延べられるため、税金対策として有効です。

また、M&Aの税務における税制非適格とは、適格要件を満たさないM&Aの株式譲渡や合併、会社分割、株式交換、株式移転、現物出資などによる組織再編行為をいいます。

M&Aなど組織再編行為は税制非適格が原則として定められているため、税制非適格がどのようなものかを理解しておくと組織再編税制の理解にもつながるといえます。

ただし、税制非適格は、M&Aなどの組織再編行為では、原則どおりに譲渡損益が認識されるため課税対象となるものが多く、税金対策として有効とはいえません。

なお、組織再編税制は複雑な規定が多く、わずかな再編手順の違いで税務上の取扱いが大きく異なるケースがあります。そのため、M&Aなどの組織再編を行う場合には、M&Aの専門家や税務の専門家である税理士に相談することが重要です。

M&Aで留意すべき税務リスク

最後にM&Aで留意すべき税務リスクについて、説明します。

ここで、税務リスクとは、将来、税務調査を受けた際に、取引を否認されて追徴課税を受けるリスクをいいます。

【事例①】

株式譲渡で会社を買収する場合、買い手側は売り手側の会社を事業承継し、その会社を経営していくことになり、従って、売り手企業の税務リスクも引き継ぐことになります。売り手側において、税務処理に誤りがあると買収後に多額の追徴課税が発生することもあります。

そのため、買い手側は、事前に売り手側の税務リスクを徹底して調査しておく必要があります。売り手側としてもM&Aをスムーズに進めるために自社の税務リスクをしっかりと把握しておく必要があります。

【事例②】

買い手側が売り手側の資産・負債を適正な価格よりも低い金額で買収した場合、売り手側で寄附金が認定され、買い手企業には受贈益とされる可能性があります。また、反対に、適正な価格よりも高額で譲渡した場合、買い手側で寄附金があったとみなされる可能性があるため留意が必要です。

まとめ

今回はM&A税務について説明しました。

M&Aの税務は、多岐にわたる検討が必要であり、特に組織再編税制は複雑な規定が多く、わずかな再編手順の違いで税務上の取扱いが大きく異なるケースがあります。加えて、頻繁に税制改正がなされる分野であることにも留意が必要です。

また、適格・非適格の判定結果は、移転する資産・負債の評価方法と、それに伴う課税関係に影響を及ぼすことになりますが、それ以外にも、繰越欠損金の引継制限・使用制限といった、実務上、非常に重要な論点へも影響することに注意が必要です。

様々な法律が複雑に関係するM&A税務ですが、経営者であれば、M&A税務の概要については理解し、M&Aを検討する際には、M&Aの専門家や税務の専門家である税理士に相談することが重要です。

東証プライム上場の信頼と、豊富な実績を有するM&Aキャピタルパートナーズに、どうぞご相談ください。