更新日

日本では、退職金などの退職所得にも所得税や住民税はかかりますが、退職所得控除額が認められるなど、他の所得より優遇されています。

会社を退職して退職金を受け取る場合に、「退職所得の受給に関する申告書」という書面を提出していれば、適正な所得税、住民税が源泉徴収されているため、確定申告の必要はありません。しかし、この「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には、確定申告をすることで還付金を受けられる可能性もあります。

この記事では退職所得の基本的な概念から、具体的な計算例、実務での計算例、税務上の留意点まで、解説しています。本記事で退職所得に関する理解を深めるのにお役立てください。

このページのポイント

~退職所得とは?~

退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金なども退職所得と定義される。また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当する。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #退職所得とは?

~その他 M&Aについて~

目次

1. 退職所得の定義

まずは退職所得から詳しく説明していきます。

1-1. 退職所得とは

「退職所得」とは、国税庁のウェブサイトによると、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより、退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。

また、以下のような社会保険制度に基づく一時金も退職所得として扱われます。

- 確定給付企業年金法の規定に基づき、加入者の退職によって支給される一時金

- 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの規定に基づく一時金

- 厚生年金保険法第9章に基づき、加入者の退職によって支給される一時金

- 法人税法の規定による適格退職年金契約に基づいて支給される一時金(掛金の自己負担分は除く)

- 特定退職金共済団体が、退職金共済に関する制度に基づき支給される一時金で一定のもの

- 独立行政法人勤労者退職金共済機構が、中小企業退職金共済法に基づいて支給する退職金

- 独立行政法人中小企業基盤整備機構が、小規模企業共済法に基づいて支給する一時金で一定のもの

- 確定拠出年金法の規定に基づいて老齢給付金として支給される一時金

1-2. 退職金の定義

退職所得と似た言葉に退職金があります。退職金とは、退職金制度がある会社などで従業員が退職するときに雇用主である会社が支払う金銭のことで、給与や賞与とは別に支払われるものです。法律上の義務ではないものの、早期退職に対する抑止力や従業員のモチベーション向上などのために、退職金制度を導入している会社が多くあります。

退職金は、就業規則や退職金規程の要件を満たす従業員が退職する場合に支払われます。給与等と同様、労働者の債権であるため、支払わないことはできません。

また、社長や役員に支払われる退職金は「役員退職慰労金」と呼ばれ、定款等に定められています。支給に関しては、すべてを株主総会で決定するのは難しいため取締役会に一任されていることが一般的です。

なお、M&Aにおける退職金の取り扱いについては、下記リンクを参照ください。

1-3. 退職金と退職所得の違い

一般的に、退職したときに勤務先から支払われるお金を指すのが退職金ですが、税務上では源泉徴収される前の総支給額を指すことが多いです。一方で、退職所得は、この総支給額をもとに算出した金額のことをいいます。

2. 退職所得の特徴

次に退職所得の特徴、計算方法について解説します。

2-1. 退職所得は税務上、優遇されている

退職所得も所得のうちに入るため、所得税と住民税がかかります。

ただし、退職所得は分離課税なので退職前の給与とは合算されずに計算されます。さらに退職という事情を考慮して、他の所得と比べるとかなり優遇されており、現行の制度では、多額の退職所得控除が認められています。さらに、所得税などが課されるのは所得控除後の残額のさらに半分です。

したがって、他の所得と合算して所得税を計算してしまうと、税金を払い過ぎる可能性があるため留意が必要です。

2-2. 退職所得の計算方法

退職所得の計算は比較的複雑です。一般的に退職金の計算は、勤務年数や年齢、職種などに基づいて行われます。さらに、退職金の一部は税制上特別な控除があります。所得税法では、一定の条件を満たす場合、退職金の一部を退職所得控除として控除することが可能です。これにより、税負担を軽減することができます。

実際の計算例としては、国税庁のウェブサイトによると、退職所得の金額は、次のように計算します。

「(収入金額(源泉徴収される前の金額)- 退職所得控除額)× 1 /2 = 退職所得の金額」

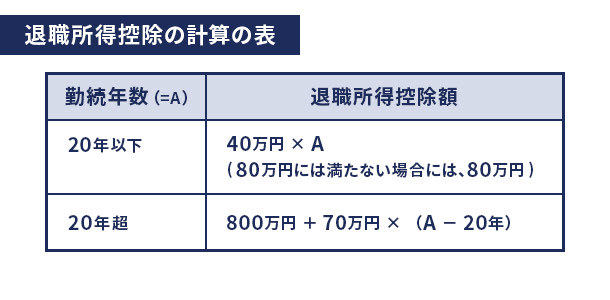

また、退職所得控除額は、次のように計算します。

「勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)」

「勤続年数が20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)」

以下に、具体例を2つ紹介します。

【勤続年数が10年の場合】

現時点において、従業員の退職金が1,200万円、勤続年数が10年の場合、退職所得控除は400万円(=40万円×10年)となり、退職所得は400万円(=(1,200万円-400万円)×1/2)となります。

【勤続年数が25年の場合】

現時点において、退職金が1,800万円、勤続年数が25年の場合、退職所得控除は1,150万円(=800万円+70万円×(25年-20年))となり、退職所得は325万円(=(1,800万円-1,150万円)×1/2)となります。

なお、会社役員等で、役員等としての勤続年数が5年以下の場合には、退職所得控除額を差し引いた後の「2分の1」が認められていない点に留意が必要です。

また、退職所得の計算表をまとめると、以下のとおりです。

2-3. 退職所得にかかる所得税の計算方法

次に所得税額の計算方法を紹介します。

退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。

課税退職所得金額が決まると、これをもとに所得税を計算します。国税庁が公開している「所得税の速算表」によると、退職所得が400万円の場合、所得税率が20%、控除額が427,500円となり、所得税の計算式に当てはめると所得税額(復興特別所得税も含む)は、380,322円(=(400万円×20%-427,500円)×1.021)となります。

また、325万円の場合、所得税率が10%、控除額が97,500円となり、所得税の計算式に当てはめると所得税額(復興特別所得税も含む)は、232,277円(=(325万円×10%-97,500円)×1.021)となります。

また、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職金等の支払者が所得税額および復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。

なお、税率と控除額については、下表のとおり、課税対象となる退職所得金額によって異なります。

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 195万円未満 | 5% | 0円 |

| 195万円以上 330万円未満 | 10% | 97,500円 |

| 330万円以上 695万円未満 | 20% | 427,500円 |

| 695万円以上 900万円未満 | 23% | 636,000円 |

| 900万円以上 1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |

| 1,800万円以上 4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |

| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |

3. 退職所得の確定申告の要否

退職所得については、原則として確定申告は必要ありません。

しかし、1月1日から12月31日の1暦年の途中で退職した場合や、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合や退職後に収入が少ない場合では、確定申告をすれば税金の還付を受けることができます。

3-1. 退職所得は、原則確定申告は必要なし

一般的に、会社を退職する際には、ほとんどの場合、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。

退職する際に、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、原則として確定申告は必要ありません。

「退職所得の受給に関する申告書」は、勤務年数に応じて退職所得控除額を算定するための書類です。そのため、この退職の際に退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合には、退職金から一律20.42%の税金が差し引かれます。

しかし、これは仮に徴収されているもので、確定申告をすれば所得税等が精算され、払い過ぎた税金が戻ってきます。

3-2. 退職後、年内に再就職している場合、確定申告は必要なし

リストラなどで退職後に同じ年内に再就職した場合には、再就職先で前職分と一緒に年末調整がされるため、原則として確定申告は必要ありません。

しかし、年金を受給した場合には、この年金の分について給与所得と一緒に確定申告をすることになるので留意が必要です。

3-3. 退職後、年内に再就職していない場合、確定申告は必要あり

退職後、同じ年内に再就職した場合は、原則として確定申告は必要ありませんが、年の途中で退職し再就職していない場合は、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。

年の途中で退職し再就職していない場合は、収入が減っている可能性が高く、給与から源泉徴収されていた税金が本来払うべき金額より多く取られていることがあるためです。

源泉所得税は、年間を通じて「毎月同じくらいの収入があるだろう」という見込み額を前提として決められていますが、退職後に再就職をしなければ年収が少なくなるため、税金を多く払い過ぎている可能性が高いです。

このような場合には、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。

4. まとめ

今回は、退職所得について解説しました。

退職所得は、働いた報酬の一部であり、大きな一時収入となります。その計算方法や税制上の取り扱いは複雑であり、税務の専門家に確認するとともに、適切な理解と対策が求められます。また、退職所得の計算方法や退職所得控除の適用条件を理解することで、退職所得を最大限に活用し、税負担を軽減することも可能となります。本記事を通じて、退職所得の理解が深まり、それを自社の経営で活用する一助となれば幸いです。

M&Aにおける企業価値の評価など、M&Aに関するお悩みはM&Aの専門家へ相談する選択肢もあります。特に、企業価値評価については、慎重に仲介業者を見極めることが重要です。東証プライム上場の信頼と、豊富な実績を有するM&Aキャピタルパートナーズに、どうぞご相談ください。