更新日

買収プレミアムについて

企業を買収する際に売り手企業に支払うのは、預貯金や固定資産といった資産への対価だけではありません。財務諸表には記載されないシナジー効果やブランド力などにも支払いが発生することがあります。

この見えない価値に対しての支払いが、買収プレミアムです。

本記事では、「M&Aとは?M&Aとは?|詳細記事へ」の基本的な理解を踏まえたうえで、買収プレミアムの概要や発生する理由、買収プレミアムを支払うメリットや計算方法、注意すべき点などを解説します。

M&Aの基本的な概要や買収について、詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

このページのポイント

~買収プレミアムとは?~

買収プレミアムとは、M&Aにおいて市場価格を上回る買収額を支払う際の上乗せ分を指します。買収プレミアムと「のれん」は類似用語ですが、のれんは純資産価額との差額であり、定義が異なります。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #買収プレミアムとは?

~その他 M&Aについて~

買収プレミアムとは

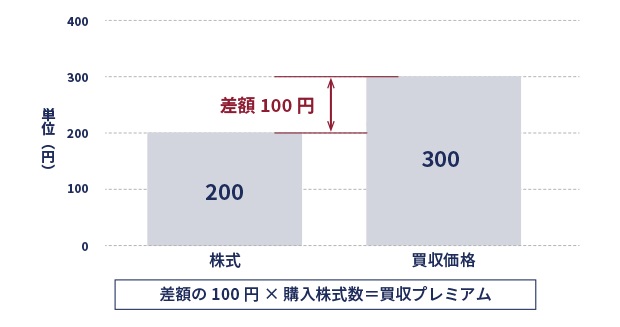

買収プレミアムとは、M&Aの対価として支払う金額のうち、市場価格と買収額の差額のことです。

例えば、TOBを行うにあたって、株価200円の上場企業の株式を300円で買うとしましょう。この場合、差額の100円に購入株式数をかけた金額が買収プレミアムとなります。買収プレミアムはつまり、M&Aのシナジー効果やブランド力などの見えない価値に対しての支払いといえます。

買い手企業にとって、買収プレミアムは必要なコストの一つです。しかし、高く設定しすぎると、株主から買収額が適切かどうか問われるおそれがあります。

なお、買収プレミアムとほぼ同様の意味で使われる用語に「のれん」があります。のれんとは、買収額と売り手企業の純資産価額(時価)との差額のことです。

それぞれの算出方法は以下のようになります。

- 買収プレミアム=買収額-市場価格

- のれん=買収額-純資産価額(時価)

「買収プレミアム=のれん」ではないので注意しましょう。のれんについてもっと知りたい方は、下記の記事をお読みください。

買収プレミアムが発生する理由

買収プレミアムはなぜ発生するのでしょうか。その理由を解説します。

大きなシナジー効果が期待できる

買収プレミアムは、買収により大きなシナジー効果が期待できる場合に多く発生します。

M&Aのシナジー効果は、売り手と買い手の組み合わせによって大きく変わります。リソースが重複するような企業を買収しても、それほど大きなシナジー効果は期待できません。

一方、自社に不足しているリソースを持つ企業を買収すれば、不足しているリソースを補充でき、大きなシナジー効果が期待できるでしょう。シナジー効果が見込まれる場合、買い手企業は、買収の成功率を高めるために、買収プレミアムをつけるのです。

なお、企業規模が大きく、事業内容が魅力的な売り手企業だからといって、買収プレミアムが必ず発生するわけではありません。買収後のシナジー効果がそれほど見込めなければ、買い手企業は買収プレミアムをつけない可能性があるからです。

反対に、売り手企業の事業規模が小さい、あるいは一般的にそれほど魅力的ではなくても、買収後のシナジー効果が見込めると判断すれば、買い手企業は買収プレミアムをつけるでしょう。この場合、買収プレミアムの価格は抑えられる傾向にあります。

無形資産を評価している

買い手企業が売り手企業の無形資産を評価している場合も、買収プレミアムが発生します。

無形資産とは、文字どおり、会社の財務諸表には記載されない無形の資産のことです。会社の収益を生み出す源泉ともいえるでしょう。具体的には、特別な技術やノウハウ、従業員の能力や企業文化、商品のブランド力などが該当します。

買い手企業が売り手企業の無形資産を高く評価している場合には、市場価格に買収プレミアムが上乗せされる可能性が高くなります。ただし、無形資産の評価は買い手企業によって異なるため、買収プレミアム算定のための決まった計算式などはありません。

経営の効率化で改善が期待できる

買収によって経営効率が上がると思われる場合に、買収プレミアムが発生することもあります。

国内には、配当などを控え内部留保が多い企業が少なくありません。事業や技術には十分な将来性があるのに、経営が非効率な企業もあります。そのような企業であっても、買収によって経営陣を交代すれば、売上の改善や収益の向上、費用の削減などが望める可能性があります。

このような企業はそもそも株価が安い傾向があり、買い手企業は通常の買収価格にプレミアムをつけても買収する価値がある、と判断するのです。投資ファンドによる買収でよく見られるケースです。

買収プレミアムを支払うメリット

買収価格はできるだけ抑えたいと考えるのが普通です。それにも関わらず、なぜ買い手企業は買収プレミアムを支払ってまで対象企業を買収するのでしょうか。

買収プレミアムを支払うメリットを二つ紹介します。

買収が短期間で成立しやすくなる

買収プレミアムを上乗せし、通常よりも高い価格を提示すれば、買収が短期間で成立しやすくなります。

買収プレミアムの上乗せは、買い手企業が売り手企業を高く評価している証拠でもあります。自社が高く評価されたと感じれば、売り手企業も買収を前向きに検討するようになるでしょう。結果として、買収が短期間で成立する可能性が高くなるのです。

では、買収プレミアムを支払わなかったらどうでしょうか。買収が長引いてシナジー効果の発生に遅れが生じ、その分だけ利益を得る機会を失ってしまうかもしれません。買収プレミアムには、こうした機会損失を避ける効果もあります。

買収が優位に進められる

二つ目のメリットは、買収を希望する企業が複数いた場合に交渉を優位に進められることです。買収プレミアムを含めた買収額が他社よりも高ければ、売り手企業に選んでもらえる可能性が高くなります。

また、買収額が高くなれば、売り手企業の少数株主は多額の売却益を得られます。買収プレミアムをつけることで、少数株主との交渉もスムーズになるでしょう。

買収プレミアムの計算方法について

買収プレミアムの計算方法を説明します。買収プレミアムを算出するには、まず、企業価値を算定しなければなりません。

企業価値の評価方法は、一般的に以下の三つのアプローチのどれか(もしくは複数)が用いられます。

- コストアプローチ 売り手企業が持つ資産と負債を時価に換算し直し、その差額である純資産価額の時価を企業価値とする方法です。

- マーケットアプローチ 売り手企業と規模や業種が類似している上場企業の株価と比較し、企業価値を評価する方法です。

- インカムアプローチ 売り手企業の収益力に着目し、将来生み出すフリーキャッシュフローの総和を企業価値とする方法です。

これらの方法を用いて算出された企業価値には、買収プレミアムが含まれています。例えば、インカムアプローチ(DCF法)で企業価値を算出する際に用いる事業計画には、シナジー効果を含めたものが用いられています。

したがって、この評価額から市場価格を差し引くと、買収プレミアムが算出されます。

買収プレミアムにおける注意点

買収プレミアムにはメリットがある一方、デメリットもあります。買収価格に買収プレミアムを加算する際に注意すべき点を三つ、解説します。

のれん減損のリスクがある

買収プレミアムに相当する金額は、会計上のれん代として資産計上されます。買収後に期待したシナジー効果が生じないといった理由から思うような利益が得られない場合、会計上のれんを減損処理しなければなりません。

一般的にのれんは高額であることが多く、減損額も高額になりがちです。減損額は損失として計上されるため、収益に大きな影響を及ぼし、株価や資金調達などに悪い影響を与える可能性があります。

投資金額が回収できない場合がある

買収後に市場等が変化し、想定よりシナジー効果を発揮できなかった場合、買収にかかった投資金額を回収できないおそれがあります。

「売り手企業を確実に買収したい」「買収後は高いシナジー効果が見込める」などの理由から、買収プレミアムを必要以上に高く設定しないよう注意しましょう。

買収プレミアムが高くなればなるほど、回収が難しくなります。

買収プレミアムが低いと買収が成立しない可能性がある

買収プレミアムが高すぎると投資金額を回収できないリスクが生じますが、一方で、買収プレミアムが低すぎると、買収が成立しない可能性があります。

社内で分析をしたり、専門家へのデューデリジェンスなどの業務依頼によって、M&Aのプロセスにはさまざまなコストがかかっています。それにも関わらず、買収プレミアムを低く設定したことが原因で買収が不成立に終わってしまうと、投入したコストが無駄になってしまいます。

このように、買収プレミアムは高くても低くてもさまざまな問題が生じます。価格をどれくらいに設定すべきかは、どの企業にとっても非常に難しい問題といえるでしょう。

買収プレミアムが支払われたM&A事例紹介

最後に、買収プレミアムが支払われたM&A事例を二つ紹介します。

SalesforceのTableau買収

CRM(顧客の情報管理)業界で世界一の米国企業Salesforceは、データ分析大手の米Tableauを買収しました。

Tableauの2018年の売上高は11億6000万ドルでしたが、継続的な赤字状態であり、優良企業とはいえませんでした。

しかしSalesforceは、サブスクリプションをビジネスモデルとするTableauを買収することで、巨額のシナジー効果を生み出せると判断しました。2019年6月の買収直前の株価に対し42%もの買収プレミアムを上乗せし、M&Aが成立しました。

ニトリホールディングスの島忠買収

家具およびインテリア用品小売業の大手として日本中に店舗を構えるニトリホールディングスは、ホームセンターを展開している島忠に対してTOBを実施しました。

島忠の買収は、ニトリのライバルであったDCM社が行う予定でした。しかし、DCMが1株4,200円を提示したのに対し、ニトリは1株5,500円を提示したため状況が変わり、最終的に島忠はニトリの傘下に入ります。

買収当時、ニトリは企業業績こそ好調でしたが、一店舗あたりの売上は下がっていました。そこで、販売チャネルを広げるために、買収プレミアムを加えた金額で島忠を買収したのです。

まとめ

買収交渉を優位に運び、短期間で成立させたい場合、買収プレミアムは有効な手段となるでしょう。

しかし、高く設定しすぎると、のれん減損や投資金額を回収できないなどのリスクがあります。だからといって、買収プレミアムが低いと、買収そのものが失敗してしまうおそれがあります。

このように、買収プレミアムの価格設定は非常に難しく、判断には高い専門性が必要です。買収プレミアムは、専門家を交えて慎重に検討するのが良いでしょう。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 買収プレミアムとは何ですか?

- 買収プレミアムとは、M&Aにおいて市場価格と買収額の差額を指し、シナジー効果やブランド力などの無形資産に対する上乗せ額です。

- なぜ買収プレミアムが発生するのですか?

- シナジー効果の期待、無形資産の評価、経営の効率化などにより、買い手企業が追加の価値を認めた場合に発生します。

- 買収プレミアムの計算方法は?

- 基本は「買収額-市場価格」で算出しますが、インカムアプローチなど企業価値評価手法を用いた算出も行われます。

- 買収プレミアムを支払うメリットは何ですか?

- 買収成立のスピードアップや、他の競合企業に対して交渉を優位に進められるなどの利点があります。

- 買収プレミアムにおいて注意すべきリスクは?

- のれん減損リスク、投資金額の未回収リスク、プレミアム不足による買収失敗の可能性が挙げられます。