更新日

ホールディングスについて

ホールディングス化は、企業の成長や再編を検討する際の選択肢の一つです。

持株会社を設立してホールディングス化することで、経営戦略の自由度が高まり、事業承継やM&Aにも柔軟に対応できる可能性が高まります。ただし、ホールディングス化にはガバナンスやコスト面での課題もあるため、事前に十分な理解と検討が必要です。

本記事では、ホールディングス化の概要や種類、メリット・デメリットなどについて解説します。成功した事例も紹介していくので、ぜひ参考にしてください。

このページのポイント

~ホールディングスとは?~

ホールディングス化は、企業の成長や再編を検討する際の重要な選択肢です。持株会社を設立することで、経営戦略の自由度が高まり、事業承継やM&Aにも柔軟に対応できます。本記事では、ホールディングス化の手法やメリット・デメリット、成功事例について詳しく解説し、経営効率の向上やリスク分散のポイントを紹介します。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #ホールディングスとは?

~その他 M&Aについて~

目次

ホールディングスとは

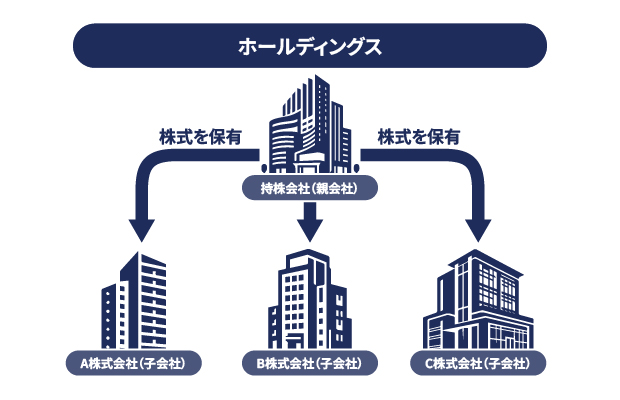

ホールディングスとは、持株会社を設立し、その傘下に複数の子会社を配置する企業グループの形態のことです。持株会社となる親会社は、子会社の株式を保有することでグループ全体を統括し、経営戦略や財務管理、リスク管理といった重要な意思決定を行います。また、グループ全体の利益最大化を目指して、各子会社の経営資源を効率的に活用する役割を担います。

ホールディングスにおいて、実際の事業活動は子会社が行います。全体の経営方針は持株会社に任せつつ、独立した事業体として、それぞれの経営判断に基づき事業を展開します。この仕組みにより、各子会社が自立しつつ、グループ全体の効率的な運営が可能です。

グループ会社との違い

「グループ」と「ホールディングス」は、どちらも複数の企業が集まった状態を指しますが、その意味合いは大きく異なります。

グループとは、親会社と子会社、関連会社など、資本関係や人的関係などでつながる企業全体を指す広い概念のことです。場合によっては、資本関係が無くても共通の理念や目的を持つ企業集団を指すこともあります。また、グループ内の各企業は、それぞれに独立した法人格を持ちながら運営されています。

これに対しホールディングスは、一つの持株会社が複数の子会社を統括する形態です。持株会社は傘下の子会社に対し、経営方針の策定など、直接的な影響力を持ちます。

このように、グループは企業間のつながりを示す一般的な概念であるのに対し、ホールディングスは、グループを統括する具体的な組織形態を指します。

持株会社の種類

ホールディングスにおける持株会社には、次の2種類の形態があります。

- 純粋持株会社

- 事業持株会社

純粋持株会社とは、自らは事業を行わず、子会社の経営管理に専念する持株会社のことです。グループ全体の戦略策定や資源配分に集中できるのが特徴ですが、子会社の業績に大きく依存するリスクも抱えています。

これに対し事業持株会社とは、自らも事業を行いながら、子会社を統括する持ち株会社のことです。自社と子会社との間でシナジー効果を生み出しやすい一方、事業間のバランス調整や競合回避といった課題が生じる場合もあります。

どちらの形態が適切かは、企業の規模や事業内容、経営戦略によって異なります。そのため、ホールディングス化を検討する際には、それぞれのメリットとデメリットを十分理解したうえで、自社に最適な形態を選択しなければなりません。

ホールディングス化の3つのパターン

ホールディングス化には、企業の目的や状況に応じた以下の3つのパターンがあります。

それぞれにどのような特徴やメリットなどがあるのか、確認してみましょう。

グループ会社を統括する持株会社を設立してホールディングス化する

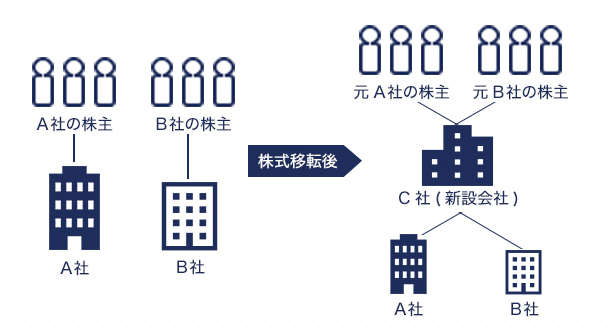

ホールディングス化の手法として最も一般的なのが「株式移転方式」です。この方法では、既存の会社が新たに完全親会社(持株会社)を設立し、既存の株主が保有するすべての株式を、新設の親会社に移転します。

株主には対価として持株会社の株式が交付されるため、新たに持株会社の株主として、グループ全体の経営統括に参加する形となります。

また、取締役会や株主総会での承認手続きが必要となるため、法的手続きに時間がかかる場合があることにも留意しなくてはなりません。

- 関連記事

-

株式移転とは?

~メリットや手続きを解説~

既存の会社を持株会社と子会社に分けてホールディングス化する

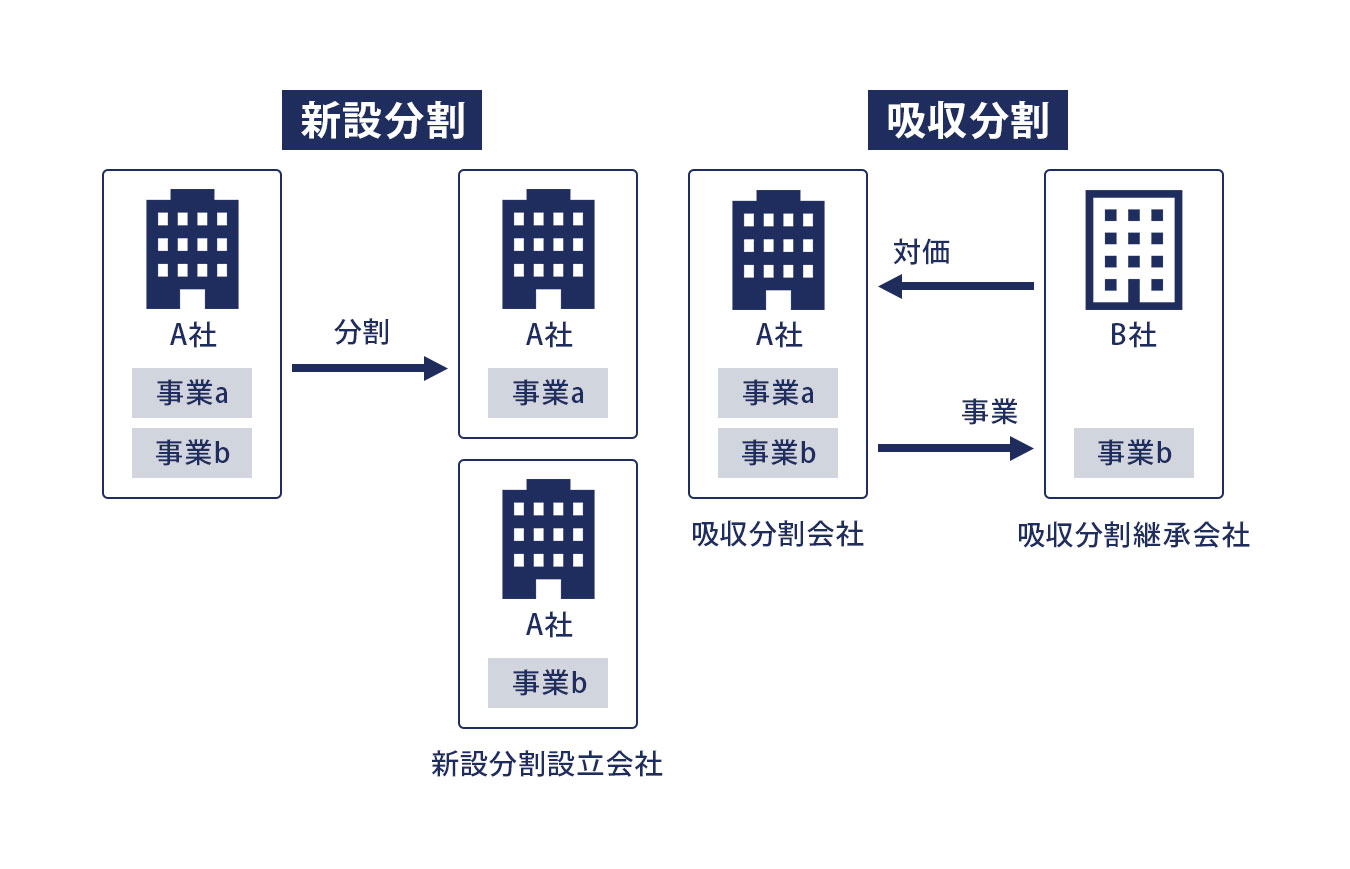

2つ目は「会社分割」と呼ばれる手法です。この手法では、既存の会社が展開する事業のすべて、または一部を他の企業に引き渡すことで、親会社(持株会社)と子会社(事業会社)に分割し、ホールディングス体制を構築します。

複数の事業を運営しているようなケースでは、子会社をさらに事業部門ごとに分社化し、持株会社を頂点とするホールディングスグループを形成します。

なお、事業の移転先が新たに設立される会社であれば「新設分割」、既存の会社であれば「吸収分割」と分類されます。また、既存の会社は事業を子会社に移管する代わりに、子会社の株式を取得し持株会社となります。

この手法の特徴は、事業運営機能のすべて、または一部が移転することで、持株会社が「抜け殻」のような状態になる点です。そのため、「抜け殻方式」とも呼ばれます。事業のすべてを移転させた場合、持株会社は事業を営まない純粋持株会社となるのが一般的です。

複数の企業のうち、一つを持株会社としてホールディングス化する

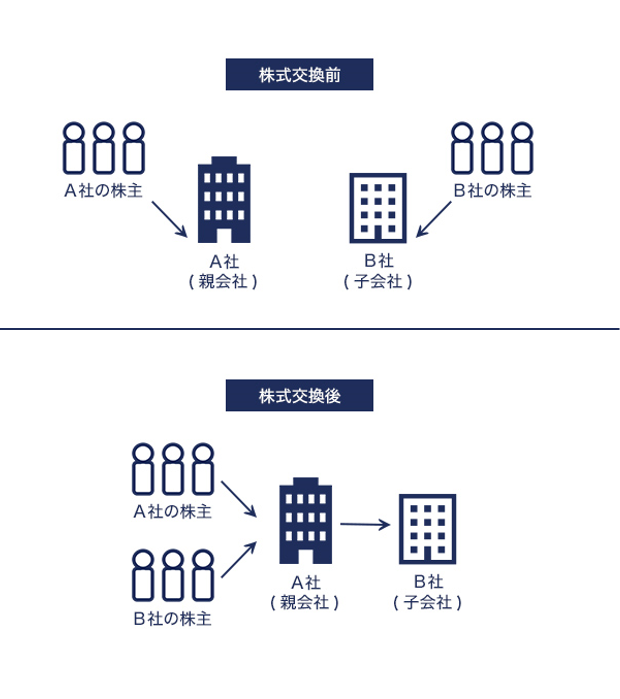

3つ目は、株式交換によるホールディングス化です。参加する企業のうちの1社が完全親会社となり、残りを完全子会社として、グループ体制を構築します。

この方法では、子会社となる企業の発行済株式を完全親会社がすべて取得し、その対価として持株会社の株式を発行することで、100%の完全支配関係が成立します。

株式交換の対価として、完全親会社が発行する株式が完全子会社の株主に交付されるのが一般的ですが、場合によっては現金などを交付することも可能です。

- 関連記事

-

株式交換とは?

~メリットや手続きの方法~

ホールディングス化のメリット

持株会社を頂点に企業グループを形成していくホールディングス化には、さまざまなメリットがあります。そのなかでも特に重要なのが、以下の4つです。

それぞれ見ていきましょう。

経営リスクの分散が可能

1つ目のメリットは、経営リスクが分散できることです。

ホールディングス化すると、事業会社がそれぞれに独立した法人格を持つことになるため、ある事業会社で問題が発生しても、他の事業会社への影響を抑えることができます。

単一会社の場合、1つの事業部門で業績が悪化したり、品質問題などのトラブルが発生したりした際、その悪影響が他の部署にまで広がりかねません。場合によっては会社そのものの存続が脅かされる可能性もあります。

また、行政処分によって一部の事業部門が事業停止に追い込まれると、そうでない健全な部門まで影響を受けるおそれがあります。

会社をホールディングス化をしておくと、各事業会社が独立した法人となるため、こうしたリスクが分散され、企業全体の安定性を高めることになります。

経営・事業の効率化に寄与する

持株会社体制では、子会社の経営方針や重要な意思決定を親会社である持株会社が一元的に管理します。これにより、グループ全体で人材、資金、情報を効率的に共有し、バックオフィス業務を統一化することが可能です。

例えば、会計、総務、人事といった管理部門の業務を親会社に集約すれば、各事業会社の管理負担を大幅に軽減できるでしょう。これにより、各事業会社は事業活動に専念できる環境を整えることが可能です。

また、ホールディングス内の事業会社は、独立した法人としての権限が認められているため、事業に関する意思決定については基本的に自ら行うことが可能です。したがって、持株会社の指示を待つことなく、迅速かつ柔軟な意思決定ができるため、効率的かつ自立的な経営が期待できます。

リーダーの育成ができる

ホールディングス化により、リーダー育成を促進する効果が期待できます。複数の事業会社を傘下に持つため、社長や役員のポストが増え、幹部社員や管理職に新たな挑戦の機会を提供することができます。

例えば、各事業会社での経営責任を担うポストへの抜擢や、事業計画の策定、収益改善プロジェクトの指揮といった実務経験を通じて、リーダーシップや意思決定能力を磨くことができるでしょう。

また、ホールディングス体制は後継者候補の教育にも役立ちます。次世代の経営者に実際の経営経験を積ませれば、スムーズな事業承継が期待できます。

さらに、成果を上げた従業員には、役員や社長への登用という明確なキャリアパスが示せるため、従業員のモチベーション向上にもつながります。

事業承継・M&Aを進めやすくなる

ホールディングス体制は、M&Aや事業承継を円滑に進めるうえで非常に効果的です。株式移転や株式交換などの手法を用いて持株会社を設立すれば、組織再編が柔軟に行えるようになるため、企業経営の効率化や迅速な意思決定を促進できます。

また、事業をそれぞれの子会社に分割すれば、後継者は自身が承継する特定の事業の経営に集中しやすくなるため、スムーズな事業承継が可能です。さらに、ホールディングス化を進めるとグループ全体の管理体制が整うため、企業買収後の統制や管理を迅速に構築したい場合にも役立ちます。

この結果、グループ全体でシナジー効果を最大化するための戦略を策定しやすくなり、企業の成長を加速させることが期待されます。

ホールディングス化のデメリット

ホールディングス化には、メリットだけではなく、いくつかのデメリットが存在します。

第一に、企業数が増えることによるコストの増加が挙げられます。企業の設立・運営には、法的手続きや管理業務など、さまざまな業務が発生し、それに伴うコストも必要です。また、持株会社を適切に運営するためには、専門の人材の確保が必要となりますが、そのためのコストも無視できません。

また、ホールディングス化により、グループ内での連携が難しくなる可能性があります。ホールディングスでは各企業が独立採算制を採用し、基本的にそれぞれの経営方針で事業を進めていくため、持株会社からの直接的な指示が行き届かないことがあるためです。グループ全体の連携が不足すれば、統一的な経営が困難になりかねません。

また、純粋持株会社の場合、自身が事業を持たないため、子会社の業績に大きく依存するというリスクも存在します。

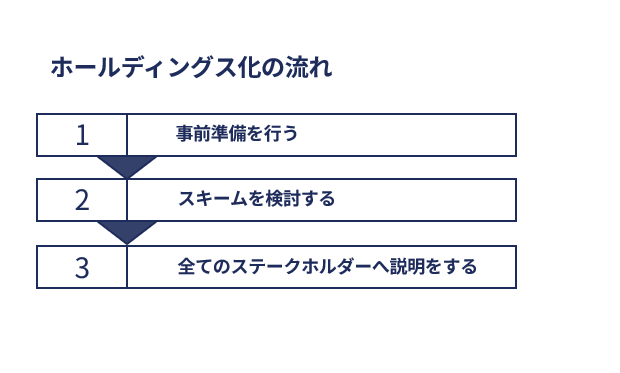

ホールディングス化の流れ

企業グループをホールディングス化に向けて進める際の流れにはいくつかの種類がありますが、多くの企業では、概ね以下のように進められます。

1.事前準備を行う

ホールディングス化を成功させるためには、事前準備が欠かせません。

まず、自社の現状を分析し、財務状況、組織体制、事業内容などを詳細に評価します。これにより、ホールディングス化が自社にとって適切な選択肢かどうかを判断できるでしょう。

次に、ホールディングス化によって達成したい具体的な目標を設定します。例えば、経営効率の向上、リスク分散、M&A戦略の強化、事業承継の円滑化などが挙げられます。目標が明確であれば、その後のプロセスをスムーズに進めることが可能です。

また、法務や税務、組織再編に関する専門的な知識が求められる場合には、弁護士や税理士といった専門家から助言を受けることで、リスクを最小限に抑え、計画を円滑に進めることが可能になります。

2.スキームを検討する

事前準備が済んだら、ホールディングス化の目的や背景に応じて、どのようなスキーム(手法)で実施するのかを検討しましょう。

ホールディングス化は大きく分けて、他社との経営統合を目的とするケースと、単独企業の経営基盤強化を目的とするケースの2つがあります。

経営統合を目的とする場合には、共同株式移転、株式交換、会社分割と株式交換の組み合わせなどが考えられます。一方、単独企業の経営基盤強化を目的とする場合は、会社分割や単独株式移転が一般的です。

また、オーナー企業で資産管理会社を所有している場合には、株式交換を活用して資産管理会社を持株会社とするスキームが効果的です。

選択するスキームによって、税務・法務・制度面で必要な手続きが異なるだけでなく、プロジェクトの工数やスケジュールも変動します。そのため、効率的に移行プロジェクトを進め、人的資源を本来の目的に集中させるには、外部の専門家を活用するのが望ましいといえるでしょう。

3.すべてのステークホルダーへ説明をする

ホールディングス化を円滑に進めるためには、株主、従業員、取引先といったすべてのステークホルダーへの丁寧な説明が不可欠です。

株主に対しては、株主総会など公式な場をとおして、ホールディングス化の目的やメリット・デメリット、具体的なスキームを詳細に説明し、理解と賛同を得なければなりません。このとき、株主の疑問や懸念が、しっかりと解消されるよう対応することが重要です。

従業員に対しては、組織再編の理由や将来のビジョンを共有し、不安や混乱を軽減するためのコミュニケーションを徹底する必要があります。また、再編による具体的な影響やキャリアパスについても説明し、信頼を築くことが重要です。

取引先には、事業の継続性や取引条件の変更が無いことを明確に伝え、これまでの信頼関係を維持するように努めます。

このように、ステークホルダーの不安を払拭し、良好な関係を構築することで、ホールディングス化を成功させる基盤を築くことができます。

ホールディングス化の事例

自社をホールディングス化する取り組みは、多くの企業で行われています。最後に、こうしたホールディングス化の事例として、代表的なものを3つ紹介します。

凸版印刷

2023年10月1日、凸版印刷は持株会社体制へ移行しました。持株会社は「TOPPANホールディングス株式会社」とし、従来の事業は「TOPPAN株式会社」と「TOPPANデジタル株式会社」がそれぞれ引き継ぎました。

このホールディングス化の目的は、グループ全体のガバナンスを強化し、シナジー効果を最大化することです。具体的には、DX(デジタルトランスフォーメーション)、SX(サステナビリティトランスフォーメーション)、フロンティア分野といった成長領域での事業拡大を目指しています。また、これによりグループ全体の競争力を高め、新たな市場への進出も視野に入れています。

さらに、ホールディングス化を通じて、各事業会社がそれぞれの専門性を活かしながら、迅速かつ柔軟な意思決定を行える体制を整備しました。これにより、持続可能な成長を実現することを目指しています。

パナソニック

2022年4月1日、パナソニックは持株会社体制へ移行しました。この決定は、2019年5月に策定した中期戦略に基づいて行われ、利益成長のためのリソース強化、固定費削減、構造的赤字事業への対策といった経営体質の強化を目的としています。

持株会社体制への移行により、経営と事業を分離し、各事業会社の責任と権限を明確化しました。この仕組みにより、外部環境の変化に対応した迅速な意思決定が可能となり、各事業の特性に応じた柔軟な制度設計も実現しています。

ブックオフコーポレーション株式会社

2018年10月1日、ブックオフコーポレーション株式会社は持株会社体制へ移行しました。この決定は、競合他社の増加やCtoCサービスの拡大など、リユース業界を取り巻く急速な環境変化に対応するためのものです。

持株会社体制への移行により、多様化する顧客ニーズへの対応力を強化し、店舗とインターネットを融合させた最大限の販売効率を追求しています。また、これまで以上にデータ活用を推進し、店舗ごとの在庫管理や販売戦略を最適化する仕組みを構築しました。

さらに、国内市場での競争力を高めるだけでなく、新たな収益モデルの開発や市場拡大も視野に入れています。このような取り組みを通じて、リユース市場でのさらなる成長を目指しています。

まとめ

本記事では、ホールディングス化の仕組みや、メリット・デメリットについて解説し、成功事例もあわせて紹介しました。

ホールディングス化は、経営効率の向上や事業承継、M&Aの推進といった多くのメリットをもたらします。その反面、ガバナンスの課題やコストの増加などのデメリットもあるため、事前の準備や適切なスキームの選定が欠かせません。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- ホールディングスとは何ですか?

- ホールディングスとは、持株会社を設立し、その傘下に複数の子会社を配置する企業グループの形態です。

- ホールディングス化のメリットは何ですか?

- 経営リスクの分散、経営・事業の効率化、リーダーの育成、事業承継・M&Aの推進などがあります。

- ホールディングス化の手法にはどのようなものがありますか?

- 株式移転、会社分割、株式交換などの手法があります。