更新日

株式移転について

企業の組織再編手法の一つであるこの制度は、経営統合やホールディングス化を目的に用いられます。ただし、その導入には複雑な手続きが伴うため、内容の正確な理解と十分な準備が求められます。

本記事では、「株式取得とは?株式取得とは?|詳細記事へ」の基本的な理解を踏まえたうえで、株式移転の概要や、メリットとデメリット、手続きの流れ、注意点、代表的な事例などについて解説します。

M&Aの基本的な概要や株式取得について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

このページのポイント

~株式移転とは?~

株式移転とは、企業の経営統合やホールディングス化を目的とした組織再編手法です。この記事では、株式移転のメリット・デメリット、手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&Aの手法

- #株式移転とは?

~その他 M&Aについて~

株式移転とは

株式移転は、企業が自社のすべての発行済株式を新たに設立した会社に譲渡することで、その新会社を完全親会社として位置づける組織再編の方法です。これにより、企業は持株会社体制を構築し、グループ経営を効率化することが可能になります。

株式移転の種類

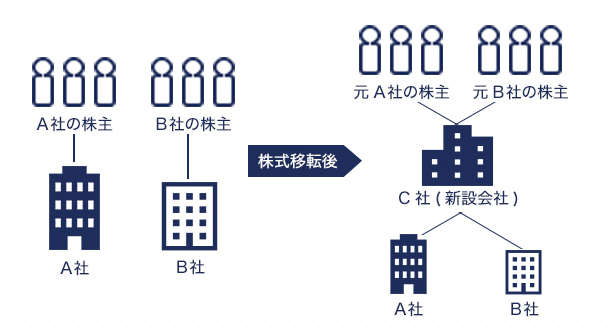

株式移転には、単独株式移転と共同株式移転の2種類があります。

単独株式移転

単独株式移転は、1つの会社が自社株式を新設した持株会社に取得させる方法です。この場合、株主構成は移転前と同じ状態を維持します。企業の独立性を保ちながら、効率的なグループ運営が可能となることが特徴です。

共同株式移転

共同株式移転は、複数の会社が新たな持株会社を共同で設立し、それぞれの株式をその持株会社に移転する方法です。株主構成が変化し、従来の株主間で新たな関係が構築されます。特に大規模な経営統合の際に多く活用されています。

株式移転の目的

株式移転の目的は、複数社による経営統合や、単独の会社によるホールディングスなどを目的に実施されます。

複数社による経営統合

株式移転は、異なる企業が経営統合を行う際に効果的な手法です。

例えば、同業種間で競争激化への対策として経営統合が行われるケースや、異業種間がシナジー効果を期待して経営統合を実施する場合などに、株式移転が用いられます。

また、複数の異業種の会社が経営統合する際に、共同持ち株会社の下でそれぞれの会社が独立性を保ちつつ、グループとして一体運営を図りたい場合にも、この手法が選ばれることがあります。

単独での持株会社設立(ホールディングス化)

単独で株式移転する場合、現存する会社が新規に持株会社を設立し、この新設持株会社が元の会社の全発行済株式を買い取ります。この手法は、一般的に「持株会社化」または「ホールディングス化」と呼ばれます。企業の所有と経営を分離することで、事業の健全な運営を図ることを目的としています。

持株会社は子会社を所有する形態となり、グループ全体の経営戦略を統括的に展開することが可能です。一方、各子会社はそれぞれの事業に専念できるようになり、組織全体の効率性向上につながります。

株式移転と株式交換の違い

株式移転と混同されがちな言葉として、株式交換があります。

株式交換と株式移転は、いずれも会社間の親子関係を構築するための組織再編手法です。両者の決定的な違いは、親会社が既存なのかという点です。

株式交換では、親会社となる既存の会社が、子会社としたい会社の株式を、自社の株式や金銭などの資産と交換することで、完全親会社となります。

一方株式移転では、子会社株式の代わりに親会社株を交付するので、親会社は株式会社に限られます。株式交換では、合同会社でも親会社になることが可能です。

- 関連記事

- 株式交換とは?

~メリットや手続きの方法~

株式移転のメリット

株式移転の主なメリットとしては、次の3点が挙げられます。

それぞれ見ていきましょう。

経営統合による影響を最小化できる

株式移転による経営統合では、既存企業が会社として存続するので、他の手法と比較して組織構造の変更が容易です。このため、従業員や取引先に与える影響を最小限に抑えることが可能です。

既存企業を維持することで事業活動の継続性や独自性が維持されるため、内部的な変化による混乱が起こりにくくなります。また、組織文化や業務プロセスの調整を段階的に進めることができるため、従業員の心理的な抵抗も抑えられるでしょう。

これにより、経営統合に伴う負の影響を抑えながら、円滑で効果的に統合を行い、事業戦略の再構築を図ることが可能です。

コスト面の負担を軽減できる

株式移転は、株式譲渡や買収と異なり、事前に多額の買収資金を用意する必要がありません。親会社は新株を発行し、その新株を対価として子会社の株式を取得するため、資金負担を大幅に軽減できます。

さらに、この手法では子会社が別に存続するため、親会社が子会社の債務を直接的に負担するリスクがありません。これにより、財務面でのリスクを抑えつつ、企業再編を進めることが可能です。

少数株主を強制的に排除して100%子会社化できる

株式移転に際して、買収対象企業の株主の3分の2以上の賛成が得られれば、少数株主を強制的に排除して、100%子会社化することができます。そのため、株式移転後には、子会社には親会社以外の株主、すなわち少数株主が存在しなくなります。

少数株主を排除すれば、親会社は議決権を独占し、子会社の経営における意思決定を迅速かつ円滑に進めることが可能です。これにより、グループ全体の競争力強化を図れます。

株式移転のデメリット

株式移転は組織再編の有効な手法ですが、以下のようなデメリットも存在します。

それぞれ見ていきましょう。

手続きが煩雑化しやすい

株式移転は、複雑な手続きが伴い、なおかつ時間もかかる手続きです。

株式移転を実施するためには、まず、子会社となる会社における株主総会で特別決議を得なければなりません。新株予約権付社債の交換を含む場合、債権者保護手続きも必要です。加えて、会計処理や法的書類の作成など、多岐にわたる業務が発生します。

また、手続きが滞り無く進んだとしても、株式移転の効力が実際に発生するまでには数ヶ月単位の時間がかかります。スケジュールの余裕を持ち、効率的なタスク管理を行う必要があります。

買い手企業の株主構成が変化する

株式移転による複数社の経営統合を実施する場合、持株会社が新規に立ち上げられます。この際、参加企業の株式はすべて新設持株会社へと移管され、従前の株主は自動的に持株会社の株主に転換されます。この仕組みにより、新たな持株会社の株主構成は、株式移転前とは大きく異なるものとなります。

このような状態は、議決権比率に直接的な影響を及ぼし、ひいては持株会社の意思決定方法にも波及効果をもたらします。特に、重大な経営上の決断を下す場面では、この変化が企業戦略に及ぼす影響を軽視することはできません。

株主構成の変動に伴うリスクを可能な限り抑制するためには、移転の狙いや予想される成果について、株主に対して詳細かつ丁寧な説明を行い、十分な理解を得ることが不可欠です。

株価が下落するリスクがある

買い手企業が上場企業である場合、株式移転により株価が下落するリスクも生じます。

例えば、株式移転により1株あたりの利益の減少が懸念される場合、投資家心理に影響を与え、株価の下落を招くことがあります。 株価の下落は既存株主にとって損失を意味するため、株式移転そのものに対する反対意見が発生する要因にもなり得るでしょう。

反対株主は、会社に対して「株式買取請求権」を行使する権利を持っています。この権利を行使された場合、会社は株主との協議の上で買取価格を決定し、効力発生日から60日以内に支払わなければなりません。

そのため、株式移転を実施する前には、株主に対して移転のメリットを丁寧に説明し、理解と納得を得ることが極めて重要です。このような準備を怠ると、株主との信頼関係に亀裂が生じ、企業価値の低下を招くリスクが高まります。

株式移転の手続きの流れ

株式移転を実施する際の、基本的な流れは以下のとおりです。

- 株式移転計画の作成

- 事前開示書類の備置

- 株主総会での承認決議

- 反対株主の買取請求への対応

- 株券提出手続

- 登記および効力発生

- 事後開示書類の備置

それぞれの段階ごとに、詳しく解説します。

1.株式移転計画の作成

まずはじめに、株式移転の計画を作成します。計画書に記載する主な内容としては次のようなものが挙げられます。

- 株式移転設立完全親会社に関する基本情報

- 株式移転設立完全親会社の取締役や会計参与・監査役等の氏名

- 株式移転設立完全親会社の株式に関する事項

- 株式移転設立完全親会社の社債に関する事項

- 新設会社の新株予約権に関する事項

株式移転の手続きには複雑なものや時間がかかるものもあるため、この段階で緻密な計画を立て、無理のないスケジュールを組むことが重要です。

2.事前開示書類の備置

株式移転計画書の作成後、会社は「事前開示書類」を作成し、株主総会の日の2週間前の日、株主または債権者ヘの公告通知、催告の日のいずれか早い日より本店に備え置く必要があります。

事前開示書類には、株式移転計画の内容や、移転に関する割り当ての算定根拠などを記載します。

3.株主総会での承認決議

株式移転を行うには、効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議によって承認を得る必要があります。株主総会を開催する際は、原則として2週間前までに、株主に対して招集通知を発送しなければなりません。

株主総会で株式移転の承認を得るには、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。そのためには、理解と賛同を得るための努力が欠かせません。

4.反対株主の買取請求への対応

既存の株主が株式移転に反対した場合、「株式買取請求権」を行使される可能性があります。

株主がこの権利を行使するためには、株主総会開催前に会社に対し、株式移転計画に反対する旨と保有する株主数を通知し、そのうえで株主総会でも反対の意思表明を行うことが必要です。

株主から株式買取請求があった場合、会社はその株主と協議の上、株式の買取価格を決定します。買取価格について合意に至ったら、会社は60日以内に、株主に対して買取代金を支払わなければなりません。

5.株券提出手続

子会社となる会社が株式を発行している場合、株券提出手続きが必要です。株式移転の効力が発生する1ヶ月位以内に、株券提出を求める広告と通知を行うことが、会社法により義務付けられています。

しかし、子会社が実際に株券を発行していない場合や、株主全員から株券を所持していない旨の申出がある場合は、この手続きの省略が可能です。効率的な手続のためには、事前に株主の状況を確認し、適切に対応することが重要です。

6.登記および効力発生

株式移転の最終段階として、新たに設立する親会社の登記申請を行います。設立登記が完了した時点で、株式移転の効力が発生します。

場合によっては子会社でも変更登記申請が必要です。例えば、子会社が保有する新株予約権を親会社に移転した場合などが該当します。

7.事後開示書類の備置

株式移転の効力が発生した後も、手続きは終わりではありません。親会社と子会社は「事後開示書類」を作成し、効力の発生から6ヶ月間、各社の本店に備え置く必要があります。

事後開示書類に記載する事項は以下のとおりです。

- 株式移転の効力発生日

- 株式移転によって親会社に移転した子会社の株式総数

- 債権者異議手続や反対株主からの株式買取請求の経過

- その他、株式移転に関する重要事項

株式移転に伴う税務

株式移転に伴う税務では、適格要件を満たすかどうかによって、取るべき対応が大きく異なります。税務上のルールを正しく理解し、適格要件の確認を徹底することが必要です。

適格要件を満たす場合

適格要件を満たした株式移転は、「適格株式移転」として扱われ、税制上の優遇措置を受けることができます。

完全親会社の場合、適格株式移転では、完全子会社の株主の人数によって株式の取得価額の算出方法が異なります。

- 株主数が50人未満の場合:簿価に株式取得でかかった費用などを加算して算出する

- 株主数が50人以上の場合:簿価純資産に株式の取得にかかった費用などを加えて算出する

なお、完全子会社、子会社株主には特別な税務処理は生じません。

適格要件を満たさない場合

適格要件を満たさない株式移転の場合、完全親会社・完全子会社・その旧株主それぞれが、法人税課税への影響を受けます。具体的な影響は以下のとおりです。

-

完全親会社の場合

取得した株式の取得価額は、株式移転時の時価です。さらに、取得価額に相当する額が資本金等の額として増加します。

-

株式移転完全子会社の場合

一定の資産は時価評価を行います。時価評価によって生じた評価益または評価損は、株式移転があった日の属する事業年度の益金または損金に算入します。

-

完全子会社の旧株主の場合

金銭等の交付を受けていないときは、株式の譲渡による譲渡損益は繰り延べられます。完全親会社等の株式以外の資産の交付を受けた場合は、株式移転時の時価で譲渡したものとして譲渡損益を計上します。

株式移転の注意点

株式移転には、以下のような注意点があります。

一つずつ見ていきましょう。

有価証券届出書等の提出が必要な場合がある

一定の規模以上の株式移転を行う際には、金融商品取引法に基づき、有価証券届出書あるいは臨時報告書の提出が義務付けられています。提出が必要になるのは、以下の条件をすべて満たす場合です。

- 完全子会社の株主数が50人以上である

- 株式の発行額の総額が1億円以上である

- 完全子会社が継続開示会社であり、かつ新設親会社が継続開示会社でない

規模の大きい株式移転によって株式市場に混乱が生じることを防ぎ、投資家の保護を図るための措置です。

債権者保護手続が必要なケースがある

株式移転では、原則として子会社となる会社はそのまま存続するため、債権者保護手続は不要です。

ただし、子会社が新株予約権付社債を発行している場合は、その社債権者に対して債権者保護手続を行う必要があります。債権者保護手続は以下の手順で実施します。

- 1ヶ月以上の請求期間を設ける

- 会社法で定められた事項を官報で公告する

- 官報で公告した内容と同様の事項を、各債権者に個別に催告する

- 債権者から異議があった場合は、債務の弁済など、適切な対応を行う

株式会社しかできない

株式移転ができるのは株式会社のみです。

特例有限会社は株式を発行することが可能ですが、株式移転によって完全子会社になることはできません。特例有限会社が株式移転によって完全子会社となるためには、事前に組織変更を行い、株式会社となる必要があります。

事前の届け出が必要な場合がある

複数の会社が共同で株式移転を行う場合、独占禁止法の観点から、事前の届出が必要となるケースがあります。具体的には、以下の両方の条件を満たす場合、公正取引委員会への届出が義務付けられています。

- いずれか1社の国内売上高の合計額が200億円を超える

- 他のいずれか1社の国内売上高の合計額が50億円を超える

株式移転の事例

ここでは、株式移転における代表的な事例を3点紹介します。各社の狙いも合わせて確認していきましょう。

株式会社新日本建物と株式会社タスキ

2023年11月、株式会社新日本建物と株式会社タスキは、共同株式移転により新しい持株会社「株式会社タスキホールディングス」を設立することを決定しました。

新日本建物は、東京23区を中心に自社ブランドのマンション開発・販売事業を展開している企業です。一方タスキは、同じく東京23区を中心に、投資用IoTレジデンスの開発・販売事業などを展開しています。

両者は、この共同株式移転により、それぞれのノウハウや経営資源を共有することで相乗効果を生み出し、競争力や企業価値の向上を目指しています。

菱洋エレクトロ株式会社と株式会社リョーサン

2024年1月、菱洋エレクトロ株式会社と株式会社リョーサンは、2024年4月1日付で共同持ち株会社「リョーサン菱洋ホールディングス(HD)」を設立し、経営統合しました。

統合の背景には、IoTやDXの加速による業界環境の変化、商社間競争の激化、地政学リスクの高まりなどがあります。

両社は、強固な経営基盤の確立とバリューチェーン全体への価値向上を追求するために、経営統合を決断しました。

株式会社ココカラファインと株式会社マツモトキヨシHD

2021年10月、株式会社マツモトキヨシホールディングスと株式会社ココカラファインは、共同株式移転によって新たな持株会社を設立しました。統合の目的は、スケールメリットを活かした効率化や、商品開発・仕入れの一本化によるコスト削減、デジタル化に対応した販促戦略などを通じて、収益力の向上と企業価値の向上を図ることです。

また、統合によるシナジー効果として、経営統合3年目に連結ベースで数百億円規模の収益改善効果を見込んでいます。

まとめ

株式移転は、企業が自社の全株式を新たに設立する会社に移転し、その会社を親会社とすることで、持株会社体制を構築する組織再編手法です。

本記事では、単独企業によるホールディングス化や、複数企業の経営統合といった用途を主に紹介しました。これらはいずれも、グループ経営の効率化や意思決定の迅速化を図るための戦略として位置づけられます。一方で、株式移転は手続きが煩雑で、株主構成の変動や株価への影響、税務・法務面での配慮も必要となるため、慎重な検討が求められます。制度の理解と十分な準備のもと、必要に応じてM&Aや税務・法務に精通した専門家の支援を得ながら進めることが重要です。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 株式移転のメリットは何ですか?

- 株式移転のメリットには、経営統合による影響の最小化、コスト面の負担軽減、少数株主の排除による100%子会社化が含まれます。

- 株式移転と株式交換の違いは何ですか?

- 株式移転は新設の親会社が子会社の株式を取得する手法で、株式交換は既存の親会社が子会社の株式を取得する手法です。

- 株式移転の手続きの流れはどうなっていますか?

- 株式移転の手続きには、計画の作成、事前開示書類の備置、株主総会での承認決議、反対株主の買取請求への対応、株券提出手続、登記および効力発生、事後開示書類の備置が含まれます。