更新日

企業の競争力強化や事業の最適化を目的として行われる組織再編には、さまざまな手法があり、その一つが株式移転です。株式移転によって組織再編を行う場合、資産の移動などで生じた収益に対して原則的に税金が課されますが、一定の要件を満たすと課税の繰り延べが可能になります。

そこで本記事では、課税の繰り延べができる適格株式移転の定義を簡潔にまとめたうえで、それを満たすための要件にはどのようなものがあり、税務処理や注意すべき点は何なのかについて解説します。

このページのポイント

~適格株式移転とは?~

通常の株式移転では税金が発生することになりますが、ある一定の要件を満たすと課税の繰り延べが可能になります。このある一定の要件を満たす株式移転を「適格株式移転」といいます。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&Aの手法

- #適格株式移転とは?

~その他 M&Aについて~

目次

1. 適格株式移転とは

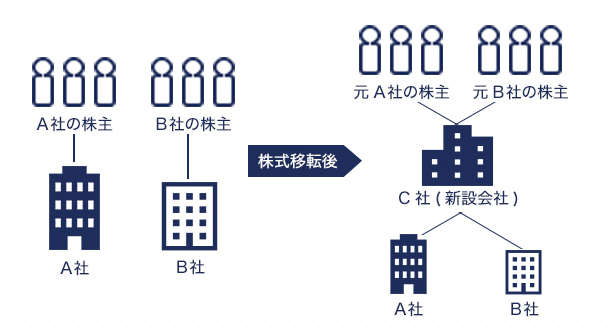

適格株式移転の概要について述べる前に、まず「株式移転とは何か」から説明します。企業グループの業務を効率化し、競争力を強化するために、グループ全体を持株会社化するケースが一般的です。

そのためには、まず持株会社を新設し、既存会社の株式のすべてを持株会社に取得させる対価として、既存会社の株主に対し持株会社の株式を交付します。持株会社と既存会社の株主との間で行われる、株式のやり取りが「株式移転」です。

通常、株式移転では税金が発生することになりますが、ある一定の要件を満たすと課税の繰り延べが可能になります。ここでいう、ある一定の要件を満たす株式移転が、本記事で解説する「適格株式移転」です。

2. 適格株式移転の要件

適格株式移転に該当する要件について、株式移転を行う両社が「完全支配関係がある場合」と「支配関係内にある場合」、さらに「支配関係の無い場合」の3つに分けて解説します。

2-1. 完全支配関係がある場合の要件

はじめに、完全支配関係がある法人間で株式移転を行う場合、適格株式移転となるためにはどのような要件を満たさなければならないのかについて解説します。

なお、「完全支配関係がある株式移転」とは、株式移転完全子会社の全株式を、株式移転設立完全親会社に移転することをいいます。

親会社から得る対価は株式のみである

完全支配関係がある場合の一つ目の要件は、株式移転にあたり、親会社(持株会社)から得られる対価が株式のみであることです。対価として、株式移転完全親法人の株式以外に、現金などが交付されないことが要件となります。

ただし、以下のようなケースでは、完全子会社が株式ではなく金銭を対価として得た場合でも、適格要件として認められることがあります。

- 端数が生じる株式を交付する際に、端株を買い取る代金

- 組織再編に反対する株主によって買取請求が行われた場合、その株式を買い取るための代金

完全支配関係を継続させる

完全支配関係がある場合の2つ目の要件は、株式移転後も完全支配関係を継続させることです。

例えば、一社が単独で株式移転を実施する場合(単独株式移転)、株式移転前にあった親会社と子会社の支配関係を継続させなければ、適格要件を満たすことはできません。

子会社が複数ある場合も同様で、完全支配関係にある親会社と子会社、または同じ親会社をもつ複数の子会社も、株式移転前と同様に完全支配関係を継続しなければなりません。

2-2. 支配関係内にある場合の要件

次は、支配関係のある法人間で株式移転を行う場合、適格株式移転となるために満たさなければならない要件について解説します。

なお、株式移転完全子会社の株式を株式移転設立完全親会社に100%移転する「完全支配関係」に対し、「支配関係」とは、50%超〜100%未満の株式を移転する関係にあることをいいます。

親会社から得る対価は株式のみである

一つ目の要件は、株式移転によって親会社から得られる対価が、親会社が発行する株式のみであることです。この要件は、上述の完全支配関係にある場合と同様です。

子会社が金銭を対価として得た場合も同じく、以下のようなケースでは、株式以外の対価を得ても例外的に適格要件として認められます。

- 端数が生じる株式を交付する際に、端株を買い取る代金

- 組織再編に反対する株主によって買取請求が行われた場合、その株式を買い取るための代金

支配関係を継続させる

2つ目の要件は、株式移転後も株式移転前と同様に支配関係を継続させることです。こちらも、完全支配関係の場合と同様です。

支配関係のある法人間の株式移転を適格株式移転とするためには、支配関係を継続させなければなりません。

8割以上の従業員がそのまま在籍する

3つ目の要件は、概ね8割以上の従業員がそのまま在籍することです。支配関係にある法人間の株式移転が、適格株式移転の要件を満たすためには、完全子会社に在籍していた従業員の約8割以上が、株式移転後にも在籍し続けることが条件です。

組織再編を行うと、従業員の労働環境も大きく変化するので、こうした変化を受け入れられない従業員は、株式移転後に離職してしまう恐れがあります。

従業員の2割超が離職すると適格要件を満たせなくなるため、税金が課されてしまいます。こうした事態を防ぐためには、従業員に対して十分な説明を行い、不安を取り除く配慮などが必要です。

事業を継続させる

4つ目の要件は、事業を継続させることです。支配関係にある場合では、株式移転前に子会社が行っていた事業と同様の事業を、移転後も継続させることが条件となります。

仮に、株式移転前にサービス業を主要業務として行っていた場合は、移転後もそのままサービス業を続けなければ、適格要件を満たすことはできません。

2-3. 支配関係の無い場合の要件

最後に、支配関係の無い法人間で行われる株式移転が、適格株式移転となるための要件について解説します。支配関係の無い複数の会社が共同で事業を行う場合の適格要件は、以下の7つです。

親会社から得る対価は株式のみである

一つ目の要件は、「完全支配関係がある場合」や「支配関係内にある場合」と同様に、親会社から得る対価が株式のみであることです。

ただし、支配関係の無い場合において、子会社が以下のようなケースで金銭を対価として得た場合には、例外的に適格要件として認められます。

- 端数が生じる株式を交付する際に、端株を買い取る代金

- 組織再編に反対する株主によって買取請求が行われた場合、その株式を買い取るための代金

支配関係を継続させる

2つ目の要件は、こちらも「完全支配関係がある場合」や「支配関係内にある場合」と同じく、株式移転後に支配関係を継続させることです。

支配関係の無い法人間の株式移転を適格株式移転とする際には、株式移転後に支配関係を継続させることが見込まれることが要件となります。

8割以上の従業員がそのまま在籍する

3つ目の要件は、「支配関係内にある場合」と同様、株式移転後も概ね8割以上の従業員がそのまま在籍することです。

支配関係の無い法人間の株式移転が適格株式移転の要件を満たすためには、完全子会社に在籍していた従業員の約8割以上が、株式移転後も在籍し続けなければなりません。

2割超が退職すると適用要件から外れてしまうため、このケースでも退職者が出ないように従業員のケアにはできるだけ時間をかけ、丁寧に接することが必要です。

事業を継続させる

4つ目の要件も「支配関係内にある場合」と同じく、株式移転前に子会社が行っていた事業を、株式移転後も引き続き子会社が継続することです。

株式移転によって業務内容が変わらないように、同様の事業を移転後も継続していることが、支配関係の無い場合でも、適格株式移転と認められるための要件の一つとなります。

子会社株主は親会社の株式を保有し続ける

5つ目の要件は、子会社の株主が親会社の株式を保有し続けることです。株式移転を実施した結果、完全子会社となった企業の株式を20%以上保有していた株主は、株式移転後に完全親会社から交付される株式をそのまま保有し続けなければなりません。

一方で、企業グループの持株会社化に反対する株主は、株式移転後に交付された親会社の株式を手放す可能性があります。その株主が、子会社の株式を20%以上保有していた支配株主であった場合、株式移転後も保有し続けなければ適格要件として認められないため、注意が必要です。

子会社同士の事業に関連がある

6つ目の要件は、子会社同士の事業に関連があることです。例えば、巨大なダムや高速道路などをつくる際、大手ゼネコン同士が共同プロジェクトを組んで工事を進めて行くケースなどが該当します。

「支配関係の無い場合」とは、共同プロジェクトなどを組む場合ですから、当然子会社同士の事業に関連性が無ければ一緒に事業を進められません。したがって、子会社同士の事業に関連があることが、適格要件を満たす要件となります。

子会社の規模が同等、もしくは特定役員が一人以上残る

「子会社同士の規模が同等であること」あるいは「子会社の特定役員が一人以上残ること」のどちらかを満たすことが、7つ目の要件です。

「子会社同士の規模が同等であること」とは、完全子会社同士の売上金額や従業員数などの差が、5倍を超えない範囲であることを指します。

これに対し、「子会社の特定役員が一人以上残ること」は、企業の経営に直接関与する以下の役員が、株式移転後も一人以上残ることを表します。

- 社長

- 副社長

- 代表取締役

- 代表執行役

- 専務取締役

- 常務取締役

適格要件を満たすためには、上記2つの条件のうち、どちらかを満たすことが必要です。

3. 適格株式移転のメリット

適格株式移転のメリットは、何といっても、株式移転で生じる税金が繰り延べられる点です。非適格株式移転であれば、株式移転に伴い子会社の資産の一部が時価評価されるため、含み益が実現されて課税関係が生じます。

したがって、組織再編で業務を効率化し、グループ全体の競争力を高めようとすると、高額な税金が課されてしまいます。

適格要件を満たしたうえで株式移転を行えば、税金を支払うことなくグループ内の組織再編を行うことが可能です。これが、適格株式移転の最大のメリットです。

ほかにも、税務上の優遇措置を受けることで株式移転の事務手続きがスムーズに進められるうえ、株式移転に対する株主からの理解が得やすくなることもメリットとして挙げられます。また、連結納税制度を利用すれば、親会社の納税額を削減することも可能です。

4. 適格株式移転の税務処理

次は、適格株式移転の税務処理についてです。ここでは、「完全親会社」「完全子会社」「株式移転実施前の子会社株主」の3つに分けて、それぞれ解説します。

4-1. 完全親会社の税務処理

適格株式移転を行うと、完全親会社は完全子会社の株式を現物出資の形で受け入れることになるため、その分だけ資本金等が増加します。

では「その金額は一体いくらになるのか」ですが、株式移転前の完全子会社株主の数に応じて、以下のように異なります。

| 株式移転前の完全子会社株主の数 | 算出方法 |

|---|---|

|

50人未満 |

簿価+株式の取得費用 |

|

50人以上 |

完全子会社の純資産+株式の取得費用 |

これに対し、非適格株式移転の場合は、完全子会社の株主の数とは関係ありません。株式移転を実施したタイミングで完全親会社の株式の時価を算出し、その額を資本金等として計上します。

4-2. 完全子会社の税務処理

適格要件を満たしたうえで株式移転を行う場合、完全子会社側の資本金等が変動することは無く、特別な税務処理などは発生しません。

これに対し、適格要件を満たさない非適格株式移転を実施した場合は、完全子会社が持つ有価証券や金銭債権、土地や固定資産などを時価評価し、含み益(もしくは含み損)を損益参入する必要があります。したがって、含み益が出た場合は、法人税等が課されます。

4-3. 株式移転実施前の子会社株主の税務処理

株式移転実施前の子会社株主の税務処理は、適格要件を満たす場合でも満たさない場合でも、基本的に課税関係が生じることはありません。

ただし、適格要件を満たさない場合は、株式移転の対価として交付されたものが「株式のみの場合」と「株式以外の場合」とで、以下のように課税関係が変わります。

| 株式移転の対価 | 課税 |

|---|---|

|

株式のみ |

課税関係は生じず |

|

株式以外 |

株式の簿価との差額は譲渡損益として課税 |

5. 適格株式移転の注意点

最後に、適格株式移転の注意点について解説します。適格株式移転を行う際に、特に留意しておかなければならないポイントは、以下の2つです。

5-1. 適格要件を満たすこと

適格株式移転を行うためには、適格要件を満たさなければなりません。万が一適格株式移転の要件が一つでも欠けていた場合は、税務上の優遇措置を受けられないため、株式移転に伴い法人税等が課されてしまいます。

したがって、適格要件を満たすための事前準備と対応が重要です。ただし、上述のように、適格要件の判定は複雑なうえ高度な専門知識が必要となるため、専門家の助言を得ながら進めて行くことが望ましいでしょう。

5-2. 連結納税制度がデメリットとなることもある

連結納税制度は、親会社にとっては納税額の削減が期待できるため、大きなメリットといえます。一方、連結納税の対象となる子会社に中小企業が含まれる場合は、連結納税制度を導入していると、中小企業向けの特例措置を受けられないケースもあります。

連結納税制度をいったん導入してしまうと、途中でやめることはできません。そのため、導入には慎重な検討が求められます。公的機関や専門的なWebサイトなどで情報収集を行ってから、適切に判断しなければなりません。

6. まとめ

完全子会社化を目的とする株式移転完全親会社の設立や、企業グループの持株会社化を実現する際に、多くの企業では株式移転が用いられています。株式移転は、要件を満たすと移転による課税関係が生じないため、非常に使い勝手が良く便利な制度です。

ただし、本記事で紹介したように適格要件は非常に複雑で、要件を満たしているかどうかを判断するためには、高度な専門知識が欠かせません。

M&Aキャピタルパートナーズは東証プライムに上場しており、株式移転や株式交換に詳しい公認会計士や税理士などの専門家も多数在籍しています。組織再編により企業競争力を高めることを検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。