更新日

後継者不足問題の現状について

近年、多くの中小企業が、後継者不在の問題に直面しています。経営者の高齢化が進むなか、家族や従業員に後継者が見つからず、事業継続が困難になるケースが増えているのです。この傾向が続けば、優れた技術や知識、顧客基盤が途絶えてしまうおそれがあります。

そこで本記事では、「事業承継事業承継とは?|詳細記事へ」の基本的な定義や意義を整理したうえで、後継者不足が生じる原因や、その解消に向けた具体的な解決策について詳しく解説します。また、後継者問題を抱える経営者が適切な対策を取れるよう、具体的な解決策も見ていきましょう。

事業承継の概要について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

このページのポイント

~後継者不足の実態~

2020年の調査によると、日本の中小企業の65.1%が後継者不在で、特に60歳代以上の経営者に後継者不足を実感している割合が多い。後継者選定や育成には相応の時間がかかるため、M&Aなどの対策が選択肢の一つとして候補となっている。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #事業承継

- #後継者不足の実態

~その他 M&Aについて~

後継者問題の現状

現在、中小企業の多くで深刻な後継者不足が進行しており、これにより廃業を検討する企業も増加傾向です。また、後継者不在率は業種や地域によって異なり、各業種、各地域ごとに、特有の問題が存在しています。

以下では、中小企業の現状と廃業予定率を紹介したうえで、業種別、地域別の現状をそれぞれ明らかにしていきます。

中小企業の現状と廃業予定率

中小企業庁が発表した「2024年版 中小企業白書」によると、2000年には経営者年齢のピーク(かつ最も多い層)が「50~54歳」でしたが、2010年には60~64歳、2015年には65~69歳、2020年には70~74歳と推移しています。このことから、経営者が高齢化の傾向にあることがわかります。

直近の2023年には、経営者年齢の分布がゆるやかに平準化しつつあるものの、50%超の中小企業では未だ後継者は不在であり、事業継承の準備が進んでいる企業は多くありません。

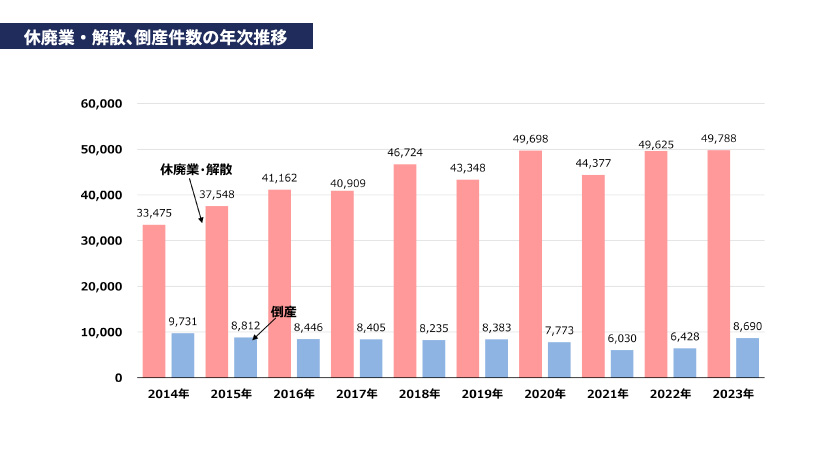

また、近年は新型コロナウイルスの流行もあり、休廃業や解散を選択している中小企業の件数は増加しています。

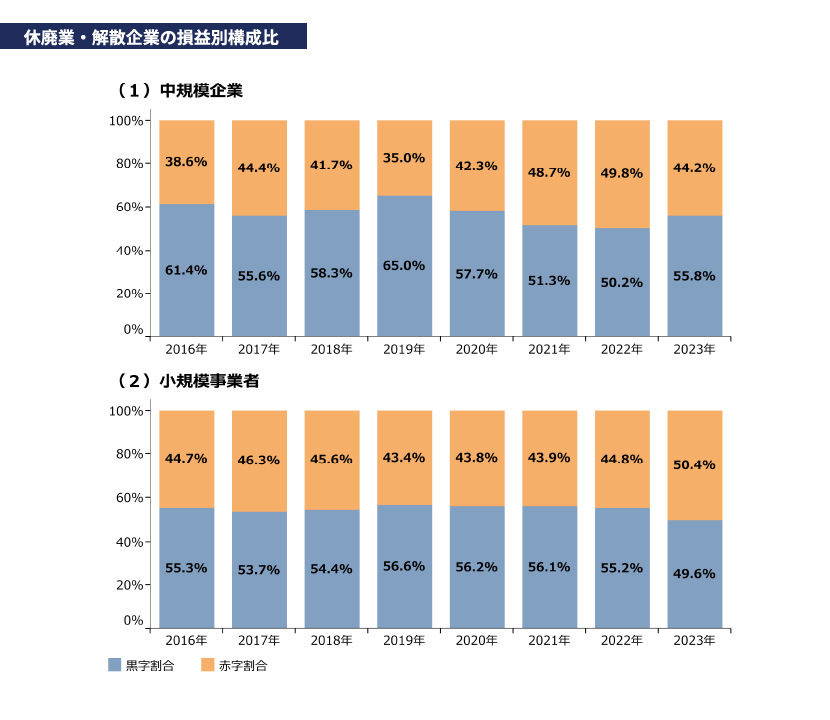

また、休廃業・解散企業の損益別構成比を見てみると、中規模企業、小規模事業者共に半数近くが黒字でありながら、休廃業や解散を選択せざるを得ない状況であることがわかります。

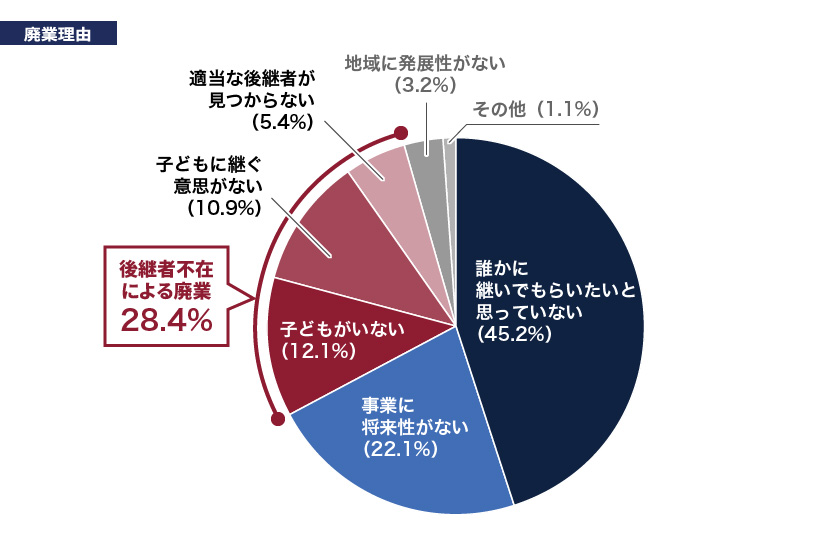

なお、上図のように、2023年の廃業予定企業の廃業理由は、28.4%が後継者不在によるものでした。このことから、会社の業績が悪化した結果廃業を選択したというよりも、後継者不在が最終的な理由となり、休廃業や解散を選ばざるを得ない企業が多く存在していることがわかります。

業種別の後継者問題の現状

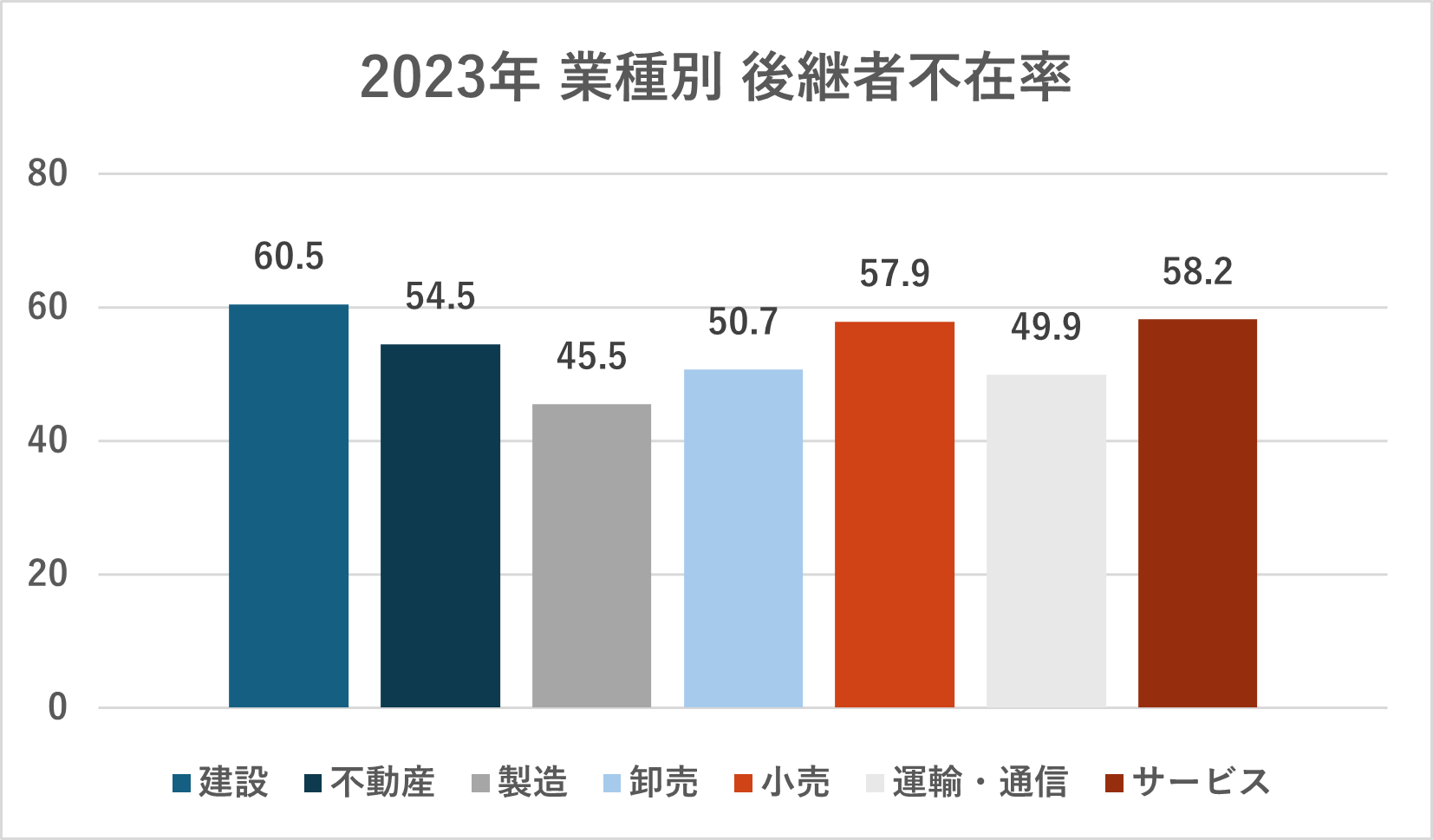

後継者不足の状況は業種ごとに異なりますが、建設業では特に深刻です。帝国データバンクが2023年に行った調査によると、建設業では約60.5%の企業が後継者不在という厳しい状況です。

建設業は、業界特有の技術や知識を引き継ぐのに多くの時間と手間を要するため、経営者交代がスムーズに進みにくい性質があります。しかし、このまま後継者不足による廃業が増えれば、地域のインフラ整備や公共事業を担う企業が不足し、地域社会にも悪影響が出ることが懸念されます。

また、業種をさらに細かく見ると、自動車関連(ディーラーや自動車小売業)や、医療業、専門工事業などでも後継者問題は深刻です。特に、医療や専門工事のような高度な技術が求められる職種では、技術を受け継ぐ後継者の不在が、福祉の質や競争力の低下につながるおそれがあります。

したがって、今後も後継者不足の状態が続けば、地域経済における産業の衰退や、技術の消失が進んでしまうリスクが、今以上に高まることになるでしょう。

地域別の後継者問題の現状

後継者不足は業種だけでなく地域によっても大きく異なっており、特に地方では深刻な状況です。帝国データバンクが2023年に実施した調査によると、後継者不在率が最も高いのは鳥取県で71.5%、次いで秋田県が70.0%、島根県が69.2%、北海道が66.5%となっています。

地方では若年層が都市部に流出し続けているため、事業を引き継ぐ人材が不足しており、今のところ多くの企業では、後継者不足を解決する目処が立っていません。この傾向が続いて廃業が進むと、地域経済にも悪影響が生じ、特に地方では雇用機会の減少や産業基盤の弱体化が懸念されています。

そのため、地域経済の活性化や地方創生の観点からも、地方の後継者不足への対策が急務とされており、地域ごとの事情を汲んだ支援策が求められています。

後継者不足を招く原因

後継者不足を招く主要な原因としては、以下の4つが挙げられます。

順番に解説していきます。

少子高齢化による後継者候補の減少

少子高齢化が進むことにより若い世代の人口は減少しており、その結果、必然的に後継者となる人材も不足しています。

特に地方では、多くの若者が都市部での仕事や生活を求めて転出していくため、若年層を中心に、地域全体の人口は減っていく一方です。こういった事情が、後継者問題を一層複雑にしています。

経営環境の変化に対する先行き不安

新型コロナウイルスによる長期的な経済的打撃などにより、多くの中小企業では、将来の見通しが立っていない状況です。また、グローバル化が進むなかで、国内外の競争はますます激しさを増しており、企業が安定して存続することも容易ではありません。

加えて、ITやデジタル技術の急速な普及を受け、事業のオンライン化や新しい技術の導入は生き残るための必須条件となっており、こうした時代の変化に迅速に対応する必要性が高まっています。

こうした複雑かつ困難な経営環境は、後継者候補にとって重い負担ととらえられやすい要素です。未来の不透明性が、事業継承に対する意欲の低下を招いています。

事業承継の準備が進まない

中小企業の経営者は、常に日々の業務に追われ、事業承継の準備を後回しにしがちです。そのため、後継者を選び、育成することの重要性は理解していても、計画的に進められていない企業が多い状況となっています。

また、中小企業では事業承継のための人材や資金が不足しがちという課題もあり、それが原因で事業承継に向けた準備や対策が十分に進まないケースも多く見られます。

親族による事業承継意欲の低下

これまでは、中小企業の経営者は、親族内で事業承継を行うことが一般的でした。後継者としてふさわしい候補が現れなかったとしても、自分の子供が後を継いでくれれば、事業を存続させることが可能だったのです。

しかし最近では、将来性への不安から、経営者の子供ですら、親の事業を継ぎたがらないケースが多くなっています。例えば、伝統的ないくつかの業種では、市場の縮小や技術革新の遅れが表面化しており、子供たちが家業に魅力を感じづらい状況です。

また、ワークライフバランスが重視され、経営者としての厳しい労働環境や長時間労働、責任の重さなどが敬遠されるようになったことも、若い世代が家業を継がなくなった一因といえるでしょう。

後継者問題の解決策

後継者問題は、事業の継続や地域経済の活性化にとって非常に重要な課題です。ここでは、後継者を確保し、円滑な事業承継を実現するための具体的な解決策を紹介します。

親族内承継を行う

後継者問題を解決する方法の第一選択肢として考えられるのは、従来から多くの中小企業で行われてきた「親族内承継」です。

親族内での承継であれば、既に信頼関係が成立しているため、価値観の共有が容易で、事業や経営方針などの引継ぎもスムーズに進めやすいという利点があります。また、親族が後継者になれば従業員や取引先にも安心感を与えられるため、事業の安定も期待できるでしょう。

ただし、親族内承継を行う場合には相続税や贈与税の負担が発生する可能性があるため、税務対策や資金調達といった事前準備が不可欠となります。

親族外承継を行う

親族内に後継者が見つからない場合には、社内にいる有能な従業員を後継者に指名する「親族外承継」が効果的です。社内から次期社長を登用するのであれば、従業員や取引先からの信頼も得やすく、円滑な事業移行が期待できます。

ただし、後継者として十分な経営知識を持つためには、計画的な育成が欠かせません。また、株式の譲渡に際しては、資金調達の準備や法的な手続きのサポートを受けることも必要であることから、円滑な移行ができるような体制整備も必要です。

事業引継ぎ支援センターを利用する

後継者問題の解決策として、公的機関である「事業引継ぎ支援センター」を利用する方法もあります。この機関を利用すれば、事業承継の専門家による直接サポートを受けることが可能です。親族外や第三者への引継ぎを希望する場合には、後継者候補とのマッチングなども支援してもらえます。

事業引継ぎ支援センターは地域に密着した支援を行っているため、特に地方の企業には適したサービスといえるでしょう。また、補助金や税制優遇制度の利用方法についても助言を得られるので、スムーズで効率的な事業承継が期待できます。

専門家に相談のうえ第三者承継を行う(M&A)

親族や社内で適切な後継者が見つからない場合は、M&Aを活用して第三者に事業を引き継ぐ方法もあります。信頼できる企業に譲渡できれば、自社の価値向上が期待できるだけでなく、外部から新たな資本や技術、人材などのリソースが得られるため、事業が成長していく機会も大きく広がります。

また、雇用の維持も可能となることから、従業員に対して将来的な安心感を与えられることもメリットです。ただし、こうした理想的な後継先を、経営者が業務の合間に独力で見つけることは容易ではありません。

そのため、第三者への承継を真剣に考えるのであれば、M&Aに精通した仲介会社などの専門家に相談するのが理想的です。専門家のサポートを受ければ、幅広い候補の中から自社の条件に合った相手を紹介してもらえるだけでなく、手続きや交渉などの複雑なプロセスでも専門的なアドバイスを受けることができます。これにより、安心して事業を譲渡することが可能になります。

まとめ

後継者問題の解決には、親族内外での承継やM&Aなど、さまざまな選択肢を考慮することが重要です。特に、M&Aを通じた第三者承継は、信頼できる企業への譲渡によって事業の価値を高め、成長の機会を広げる方法として有効です。

M&Aキャピタルパートナーズでは、業界トップレベルのアドバイザーが在籍し、豊富な支援実績をもとに、最適な後継者探しから譲渡手続きまでを対応しています。明瞭な手数料体系で安心してご依頼いただけますので、後継者問題にお悩みの際は、ぜひ当社にご相談ください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 後継者不足問題の傾向はどうなっていますか?

- 多くの中小企業が後継者不在の問題に直面しており、特に60歳代以上の経営者にその傾向が強いです。

- 後継者不足の原因は何ですか?

- 主な原因には、少子高齢化による後継者候補の減少、経営環境の変化に対する先行き不安、事業承継の準備不足、親族による事業承継意欲の低下があります。

- 後継者不足問題の解決策は何ですか?

- 解決策としては、親族内承継、親族外承継、事業引継ぎ支援センターの利用、専門家に相談して第三者承継(M&A)を行う方法があります。