更新日

M&Aにおけるストラクチャーとは、M&A実行の目的を達成するための手順や手法(スキーム)を指します。M&Aでは売り手や買い手をはじめ、対象企業の経営層や従業員、金融機関などさまざまな利害関係者がいるため、会計や法務、税務面での影響を考慮してストラクチャーを構築することが重要です。

このページでは、M&Aで用いるストラクチャーの種類やストラクチャー決定時の判断要素、立場別に分けた選定ポイントなどをご紹介します。ストラクチャ―選定の際の参考にご活用ください。

このページのポイント

~ストラクチャーとは?~

M&Aにおけるストラクチャーとは、M&Aの実行目的を達成するための手順や手法(スキーム)を指す。M&Aのストラクチャーには、株式譲渡や事業譲渡、株式交換のように多くの選択肢があり、M&Aの目的や条件を明確にし、利害関係者のニーズごとに優先順位を調整しながら最適なストラクチャーを選択することが重要である。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #ストラクチャーとは?

~その他 M&Aについて~

目次

1. ストラクチャーとは

M&Aにおけるストラクチャーとは、M&Aの実行目的を達成するための手順や手法(スキーム)を指します。英語ではstructureと表記され、構造や仕組みなどの意味を持ちます。

M&Aのストラクチャーには、株式譲渡や事業譲渡、株式交換のように多くの選択肢があります。M&Aの目的や条件を明確にし、利害関係者のニーズごとに優先順位を調整しながら最適なストラクチャーを選択することが重要です。

2. M&Aで用いるストラクチャーの種類

M&Aで用いるストラクチャーの代表的な種類は以下のとおりです。

- 株式譲渡

- 事業譲渡

- 株式交換

- 株式移転

- 会社分割

- 合併

- 第三者割当増資

2-1. 株式譲渡

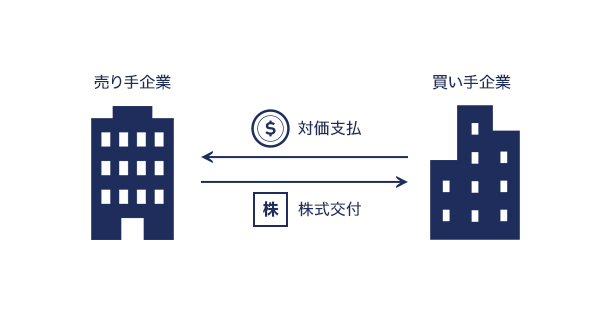

株式譲渡とは、売り手企業が対価と引き換えに自社の株式を買い手企業に譲渡して、事業を承継させる手法です。M&Aのストラクチャーで最もよく用いられています。

株式譲渡は、株式の売却のみで手続きが済むため他の手法に比べて容易に行え、会社や事業をそのまま引き継ぐことができます。また、買収後も売り手企業は存続するので独立性を維持しやすい点や、支配権獲得のためには過半数の株式を取得すれば良く、反対株主がいる場合でも柔軟に対応できる点もメリットといえるでしょう。

ただし、簿外債務や偶発債務など想定外の債務を引き継ぐ可能性があります。そのため、売り手企業の立場からは第三者へ事業承継したい場合や、借入金などの債務の引継ぎを希望する際に適しています。

2-2. 事業譲渡

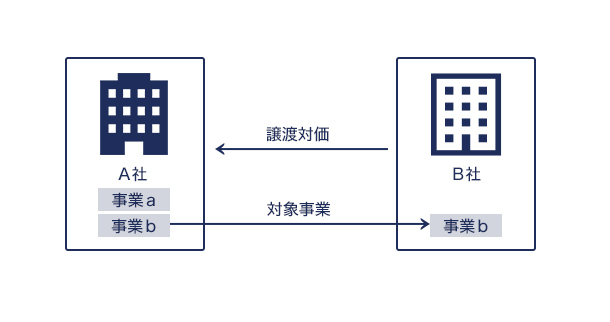

事業譲渡とは、売り手企業が営む事業の全部または一部を買い手企業に譲渡する手法です。

一部譲渡の場合、売り手企業は特定の事業部門を切り離して譲渡できるので、会社自体は存続可能です。また、必要な資産・負債を選んで買収できるため、買い手企業は簿外債務などのリスクを回避できるメリットがあります。そのため、債務も含んだ会社全体を包括的に引き継ぐ株式譲渡に比べ、簿外債務などが不明瞭な場合の回避策として用いられるストラクチャーです。

ただし、法的に事業譲渡は組織再編にあたり、事業譲渡に際する許認可や資産債務の移転、従業員や取引先との再契約など手続きが複雑になるデメリットもあります。また、他のストラクチャーと異なり、事業譲渡では譲渡対象資産全体に対して消費税がかかるため、買収価格に影響が出る点にも留意しましょう。

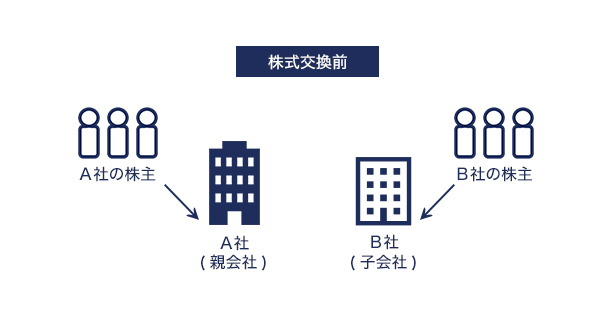

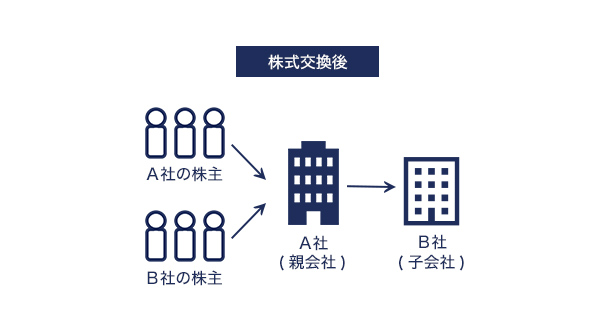

2-3. 株式交換

株式交換とは、売り手企業の全株式と、買い手企業の株式との交換により100%の親子関係を生じさせる方法です。株式交換によって、売り手企業を完全子会社、買い手企業を完全親会社とする支配関係が生じることとなります。

売り手企業は親会社と別法人として存続するため、早急に経営統合を行う必要はありません。また、買い手企業にとっても新株を発行して買収の対価にできるため、買収資金不要で実施できる点がメリットです。

一方、株式交換は交換比率を算定する必要があります。交換比率の算定のための株価算定のコストの発生、および時間を要する点については留意が必要です。

また、税務上、税制適格要件の確認が必要になる点には注意しましょう。

- 関連記事

- 株式交換とは?~メリットや手続きの方法~

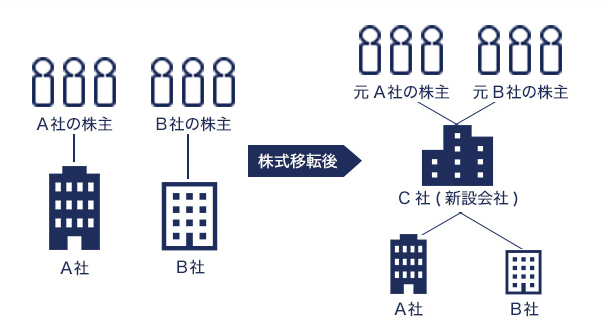

2-4. 株式移転

株式移転とは、2社以上の会社がその発行済株式の全部を新設する株式会社に取得させる手法です。株式移転では異なる法人格を維持でき、新たに設立した会社が完全親会社となる点が株式交換とは異なります。

株式移転は単独株式移転と共同株式移転に分けられ、前者はグループ内の組織再編で用いられ、後者は異業種におけるM&Aで用いられるケースが多い傾向にあります。企業ごとの独立を維持しつつも多額の買収資金を要せず、調整期間を設けずに実施できるため、持株会社化を進めたい際に適した手法です。

株式交換と同様に、株式移転は移転比率を算定する必要があります。移転比率の算定のための株価算定のコストの発生、および時間を要する点については留意が必要です。

また、税務において税制適格要件の確認が必要になる点には留意が必要です。

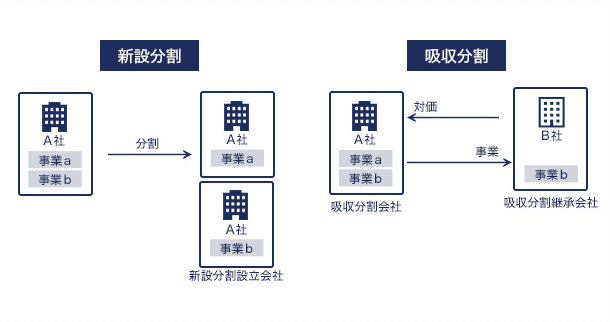

2-5. 会社分割

会社分割とは、会社の事業の一部またはすべてを他の会社に承継させる手法で、「新設分割」と「吸収分割」に大別されます。

新設分割とは、事業に関する権利義務の全部または一部を分割によって新設法人に承継させる方法です。

一方で吸収分割とは、事業に関する権利義務の全部または一部を分割によって既存法人に承継させる方法をいいます。会社の立て直しを図る場合や好調な事業に集中して経営のスリム化を目指す場合などに多用される手法です。

会社分割は事業譲渡に混同されがちですが、会社分割では事業が有する権利義務が包括的に移転されるため、移転手続きの有無や買収対価の支払い方法、税制優遇の面などで異なります。税務上、対価の支払先によって分割型分割と分社型分割に分けられます。課税関係が異なるため、ストラクチャーの設計には留意しなければなりません。

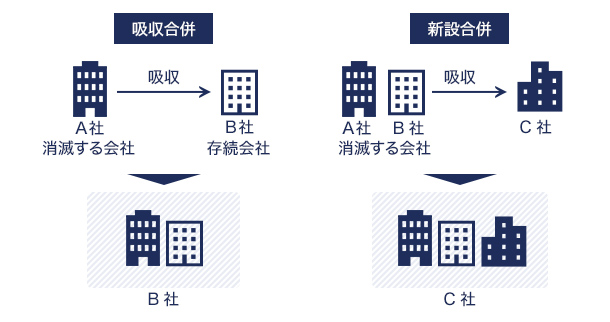

2-6. 合併

合併とは、複数の会社を合体させて形式的、実質的に1つの会社に統合する手法です。「吸収合併」と「新設合併」に大別されます。

吸収合併は、合併によって消滅する会社の権利義務の全部を存続企業に吸収、承継させる手法です。

新設合併は、新設会社に消滅するすべての会社の権利義務の全部を新設会社に承継させる手法です。

合併では、会社の一本化によってM&Aの目的を早期に実現でき、シナジー効果を得られます。また、合併対価を株式にした場合、資金調達せずに買収できる点もメリットです。そのため、グループ企業における機能統合を目的とする組織再編や、業績不振企業の救済、繰越欠損金をはじめとする税務メリットの獲得など、合併はさまざまな目的で活用されています。

2-7. 第三者割当増資

第三者割当増資とは、対象会社が特定の第三者に対し、新株の割り当てによって増資を行う手法です。新株を発行する点では通常の公募増資と共通しますが、特定の第三者にその株式を割り当てる点で異なります。 第三者割当増資は、買い手企業が過半数あるいは2/3以上の株式を保有することにより、実質的な経営権を掌握する目的で行われるケースが多いストラクチャーです。ただし、第三者にとって有利発行となる場合は株主総会特別決議が必要になるなど、会社法上の規制が生じます。また、既存株主が少数株主として残るため、100%支配権を獲得するのは難しい点もデメリットとなります。

3. ストラクチャーの決定に重要な3つの判断材料

ストラクチャーの決定時に重要となる判断材料は以下の3つです。

- 会計

- 税務

- 法務

利害関係者や制度、経済性などさまざまな観点からの判断が求められます。

3-1. 会計

会計における観点からは、財務諸表にあてはめたときにどの区分にどの程度の影響が生じるのかを考慮する必要があります。利害関係者が経営者を評価するにあたっては財務諸表を用いるケースが多いためです。説明責任を果たすためにも、ストラクチャーに応じてシミュレーションし、どの手法が最適かを比較し決定することが肝要です。

また、ストラクチャーの実行後、いつ、どのタイミングでどのような損益が生じるかの把握も重要です。

3-2. 税務

税務における観点からは、買い手企業と売り手企業の双方における税額問題への考慮が求められます。ストラクチャーの種類によっては、税制適格要件や繰越欠損金の使用制限など課税に影響を与えるケースが生じるためです。

税務面の影響を最小限におさえ、不測の課税を防ぐためにも、ストラクチャーの課税内容を整理しておき、最適な手法を選択することが大切です。

3-3. 法務

M&Aの実施には、会社法や会計法、租税法などさまざまな法律が関係します。各法律や規則に則り手続きを行う必要があるため、事前にストラクチャーごとの概要を把握し、M&Aを進めなければなりません。

4. 【立場別】ストラクチャー選定のポイント

ストラクチャー選定のポイントは、買い手、売り手どちらに立つのかによって異なります。ここからはそれぞれの立場における、運営形態やリスクマネジメントについて解説します。

4-1. 買い手

買い手企業における運用形態で検討したいポイントは以下の3点です。

- 取得対象とする事業の範囲

- M&A後の事業の統合形態

- M&Aにおける支配のレベル

まずは、M&Aによって取得する事業の範囲を定める必要があります。特定の事業のみを取得するのか、それとも全部を取得するのかによって進め方が異なるためです。

また、子会社化するのか、合併するのかなどの統合形態も検討すべきポイントです。取得事業が買い手企業と関連性の高い事業の場合、事業統合が行われます。一方で、取得事業との関連性が低い場合は新会社を設立するなど別法人を作るケースが一般的です。

M&Aは、支配権の獲得を目的に行われるケースが多くみられますが、必ずしも100%支配が良いとは限りません。どの程度の支配レベルが最適なのかを考慮し、ストラクチャーを選択するのが肝要です。

リスクマネジメントの観点からは、税金に関する税務コストや株主総会開催などで生じる法務コスト、多額の現金を必要とする場合の資金面でのコストを検討します。できる限りコストをおさえられるストラクチャーを選択できれば、コストに関するリスクを軽減できるでしょう。

また、事業の将来性や訴訟、簿外債務の承継など不確実なリスクに関しては予見や把握が難しいため、可能な限り低減できるストラクチャーの選択が重要です。

4-2. 売り手

売り手企業における運用形態で検討したいポイントは以下の3点です。

- 譲渡対象とする事業の範囲

- 投資回収の当事者

- 譲渡後における支配のレベル

譲渡対象とする事業の範囲は、売り手企業の事業戦略においてノンコア事業か、また、早期に手続きを進めなければならないスケジュールなのかを考慮します。

M&Aの対価を受ける当事者が誰になるかも検討する要素です。法人なのか個人なのか、子会社か財産保全会社かなど、対価回収の受取り手を事前に決定しましょう。

また、譲渡後における支配レベルに関しては、事業を完全に切り離すのか、それとも一部を切り離すのか、共同事業を行うのかを検討します。

売り手側のリスクマネジメントについて、そもそも不確実性のリスクは売り手側の問題のため存在しません。コスト面を重視したストラクチャーの選択が肝要です。

5. ストラクチャーを決める際の注意点

ストラクチャーを決める際は、以下の2点に留意します。

- 目的と条件を明確にする

- 必要な手続きや税負担の違いを理解する

5-1. 目的と条件を明確にする

自社がどのような目的でM&Aを実施したいのかを明確にし、最適なストラクチャーを決定します。第三者に事業譲渡をしたいのか、それともグループ会社内で組織再編を行いたいのかによっても、選ぶべきストラクチャーは変わります。

また、手法だけでなく買い手を選定する際の条件設定も必要です。例えば、株式譲渡で会社全体を売却する場合に、買い手企業がM&A後も売り手企業の経営者に事業への参画を希望するケースでは、M&Aの成立は難しくなるでしょう。

5-2. 必要な手続きや税負担の違いを理解する

| 株主総会決議 | 債権者保護手続き | 税制適格要件の確認 | 消費税 | |

|---|---|---|---|---|

| 株式譲渡 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |

| 事業譲渡 | 必要(不要な場合あり) | 不要 | 不要 | 必要 |

| 株式交換 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |

| 株式移転 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |

| 会社分割 | 必要 | 不要(必要な場合あり) | 必要 | 不要 |

| 合併 | 必要 | 不要(必要な場合あり) | 必要 | 不要 |

| 第三者割当増資 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |

上図のように、選択するストラクチャーによって手続きや税負担は異なります。

M&Aにおける譲渡により受け取った対価には、法人税や消費税などの税負担が生じます。事業譲渡の場合株式譲渡の場合など、手法によって税率は変動するため、コスト面に留意しつつストラクチャーを選択しなければなりません。

ただし、譲渡益が生じない場合や譲渡益と相殺できる損金がある場合には税金は発生しないため、自社の状況に応じてどのストラクチャーが最適かを検討しましょう。

6. まとめ

M&Aにおけるストラクチャーとは、M&Aの目的を達成するための手順や手法を指します。

代表的なストラクチャーは、株式譲渡・事業譲渡・株式交換・株式移転・会社分割・合併・第三者割当増資の7種類です。

M&Aのストラクチャーを選択する際は、目的や条件を明確にし、最適な手法を選ぶことが重要です。

ただし、手法によっては期待する効果が得られない場合もあるため、パートナー企業の調査や交渉などにおいて、豊富な経験を有するM&Aの専門家へのご相談をおすすめします。

M&Aキャピタルパートナーズでは、多種多様な業界・業種において多くの実績がございます。ストラクチャーの選択にお悩みの方はぜひ気軽にご相談ください。

よくある質問

- ビジネスストラクチャーとはどんな意味ですか?

- ビジネスストラクチャーとは、企業や事業における構造や骨組みという意味を持ちます。英単語のstructureは、構造や仕組みの意味を持ち、ビジネスシーンでも派生的に用いられるようになりました。

- グループストラクチャーとはなんですか?

- グループストラクチャーとは、組織や企業などのグループ内部における関係や、階層を示す枠組みや配置の意味を持ちます。企業間の親子関係やグループ、役職やチームなどの要素がどのような相関関係を持つかを表現します。

- ストラクチャーとスキームとの違いは?

- M&Aにおいてストラクチャーとスキームは同様の意味で用いられています。具体的にはM&Aを実行する際の手段や手法を指します。株式譲渡や事業譲渡など、目的達成のために最適なストラクチャー、スキームを選択することが重要です。