更新日

企業同士が自社の経営資源を持ち寄り、共同で事業を進めていく「業務提携」。これは、資本の移動を伴わない柔軟な協力関係であり、技術や販売、生産などの分野でお互いに補完し合うことで、事業の競争力を高めることを目的としています。

ただ、「業務提携という言葉は耳にしたことがありますが、どの様なことをするのかよく分からない。」という方もいるのではないでしょうか。

この記事では、業務提携の概要や種類、資本提携(M&A)との違い、また提携のメリット・デメリットまでを丁寧に解説します。

このページのポイント

~業務提携とは?~

業務提携とは、資本の移動を伴わずに企業が経営資源を提供し合い、シナジー効果で事業競争力を高める提携形態です。主に技術・生産・販売の3種の提携方法があり、仕入や調達も含まれます。資本提携やM&Aは経営権の取得を目的とする点で異なり、両者を正しく理解することで自社に適した提携戦略を選択しやすくなります。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&Aの手法

- #業務提携とは?

~その他 M&Aについて~

業務提携とは?

業務提携とは、資本の移動を伴わない提携であり、企業が共同で事業を行うことで、お互いが資金、技術、人材等の経営資源を提供しあって、相乗効果(シナジー)を得ることによって、事業競争力の強化を目指すものです。

具体的には、新規事業への進出、販売力の強化・補充、技術力の強化・補充、技術の共同開発、生産力の強化・補充のなどの目的がありますが、業務提携の種類としては、主に「技術提携」「生産提携」「販売提携」「その他仕入れ調達系の提携」があります。

業務提携の種類

1技術提携

ライセンス契約、共同開発契約等を結び技術を利用する

2生産提携

製造委託契約等を結び、製品を生産する

3販売提携

販売店契約、代理店契約、OEM契約等を結び、商品を販売する

その他

仕入提携、調達提携等

技術提携

技術提携は、他社の有する技術資源を自社の技術開発、製造、販売等に活用するプロセスです。契約形態は、特許やノウハウのライセンス契約や新技術・新製品の共同研究開発契約が代表的なものです。

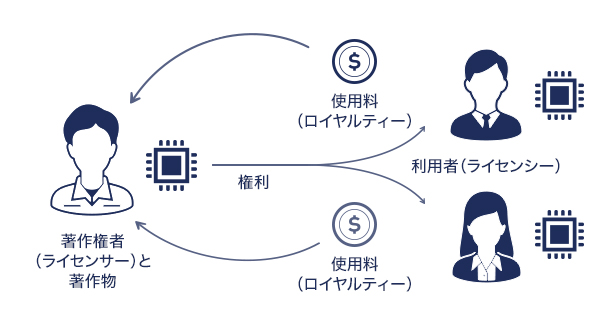

ライセンス契約

知的財産権の保持者(ライセンサー)が、ライセンスの許諾を受けた者(ライセンシー)に対し、契約条件の下で自由に使用することを許諾する契約です。

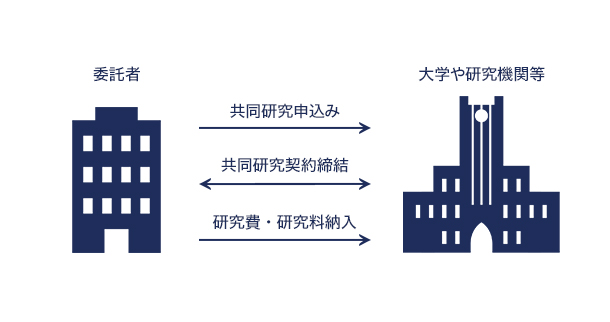

共同研究開発契約

複数の当事者が、特定の技術または製品の研究開発を分担、協力して行うために締結される契約です。

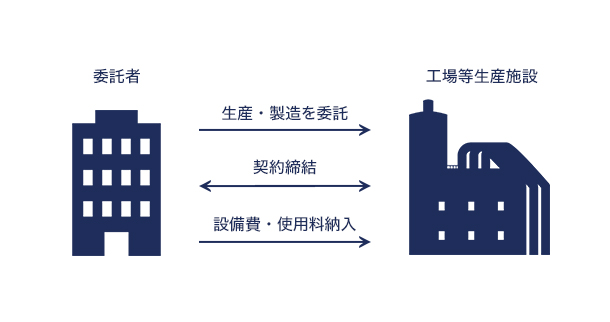

生産提携

生産提携は、相手方に対し、生産の一部や製造工程の一部を委託することにより生産能力を補充するものです。主に製造委託契約の形をとります。 製造委託契約においては、製造する製品の仕様、品質レベル、原材料、製造数量、対価、検収方法などが重要です。

日常的な品質管理や欠陥が生じたときの責任等が問題になる可能性があるため、書面で契約内容をしっかりと合意し、不当な製品の受領拒否、対価の減額や支払遅延、不当な返品等、委託者の地位を濫用することがないよう注意が必要です。また、契約形態のひとつとしてOEM契約があります。

販売提携

販売提携は、他社の有する販売資源、つまりブランド、販売チャネル、販売人材等を活用する方法です。他社の販売チャネルや販売人材を活用する販売店契約、代理店契約の場合と、他社のブランドや信用力も活用するOEMや、ブランド・ノウハウ等を提供するフランチャイズの場合があります。

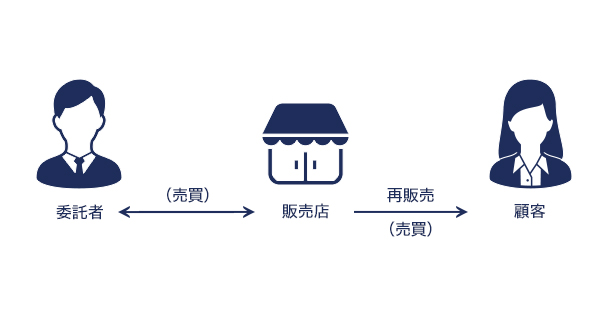

販売店契約

販売店(ディストリビュータ)が自己の名前と責任で仕入れた商品を指定されたテリトリー内で再販売し、在庫リスクを負担する契約です。

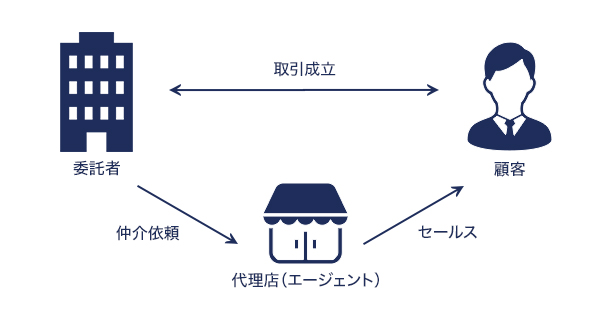

代理店契約

代理店(エージェント)がメーカーの代理として、商品を販売する契約です。

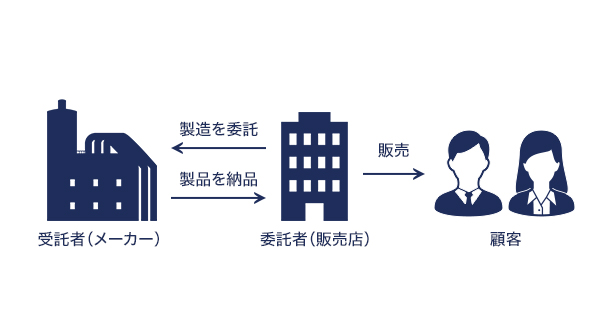

OEM契約

受託者(メーカー)が、委託者(販売店)の商標で販売する製品の製造を受託する契約です。

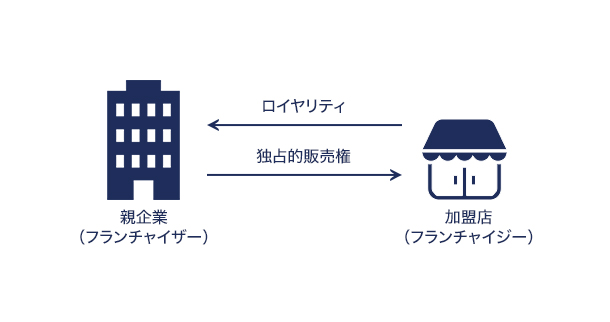

フランチャイズ契約

特定の商品やサービスの提供について独占的な権利を有する親企業(フランチャイザー)が、加盟店(フランチャイジー)に対して一定地域内での独占的販売権を与え、加盟店が特約料を払う契約です。

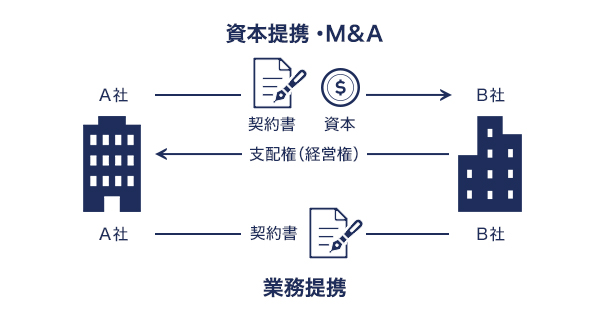

業務提携と資本提携(M&A)の違い

業務提携と資本提携・M&Aは、他社の経営資源で自社の経営資源を補う点においては共通しますが、その違いは、相手方の事業または会社に対する支配権(経営権)の取得を求めるかどうかです。業務提携の場合は、資本提携・M&Aと違って、他社の株式、経営の取得までは至らない、柔軟で緩やかな協力関係を築くことになります。

つまり、資本提携・M&Aが他社の経営資源を自社で取得するか、支配下に置くのに対し、事業提携はその経営資源を他社に残したまま自社でも利用することになります。

業務提携のメリット

リスク軽減

業務提携は、すでにある他社の資源を活用するため、一般に、自社だけで当該事業を行うよりも、時間的、資金的にメリットがあり、リスクが軽減できます。

多額の資金は不要

また資本提携、M&Aと比較すると、株式譲渡や事業譲渡の場合まとまった買収資金が必要になるか、合併、株式交換や会社分割のように対価として自社の株式を発行することが必要になりますが、業務提携の場合、一時的に多額の資金が必要になることはなく、契約の締結により比較的簡単に成立します。

容易に解消可

終了時においても、業務提携は、資本提携、M&Aよりも関係性が弱く、契約を解除することにより比較的容易に解消できます。

業務提携のデメリット

情報など流出の可能性

業務提携の大きなリスクは、自社の技術やノウハウ、情報などの流出の可能性です。

それまで会社内での管理で十分だったものをお互いの会社にゆだねる場合もあり、相手の会社のミスで、それらが流出することも起こりうります。また同様に、自社内で普段扱い慣れない相手の会社の技術や情報を漏洩させてしまうことも考えられ、こういった場合は、訴訟などのトラブルや信用の失墜につながる可能性もあります。

専門家の関与が遅れる傾向

また、資本提携やM&Aと比較すると、一見関連する事業や管理部門に関する事項の判断が中心で、大きな資金も動かないため、一般に法務部や法律専門家が関与する時期が遅れる傾向にあり、業務提携戦略の後のほうの工程で法務的な問題が見つかった場合は、すでに手遅れというケースや、交渉に膨大な時間がかかることなど、リスク、非効率が発生する可能性があります。

まとめ

業務提携は、企業が互いの強みを活かして新たな市場への進出や業務効率化を目指す上で、非常に有効な手段です。資本提携に比べてリスクが低く、初期投資も少ないため、柔軟な関係構築が可能です。

ただし、情報漏洩や契約トラブルのリスクもあるため、慎重な対応が必要不可欠です。特に、法務や契約、知的財産の管理といった専門的な知識が求められる場面では、早い段階から専門家の助言を受けることが、提携を成功に導く大きなポイントになります。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 業務提携と資本提携の違いは何ですか?

- 資本提携は株式取得によって経営権を得るのに対し、業務提携は資本移動を伴わず柔軟な協力関係を築きます。

- なぜ業務提携を選ぶ企業が多いのですか?

- 柔軟で短期的な協力が可能で、多額の資金が不要なため、リスクを抑えて事業連携できるからです。

- 資本提携やM&Aにはどのようなメリットがありますか?

- 経営支配権を得ることで、統合的な意思決定や長期的なシナジーが期待できます。

- 業務提携の注意点はありますか?

- 情報や技術の漏洩リスクがあり、契約内容や法務的配慮が重要になります。