更新日

M&A取引における金融商品取引法について

金融商品取引法とは、投資家を保護し、金融商品の取引を透明かつ公正に行うことを目的とした日本の法律です。

金融商品取引法には禁止行為や罰則などが設けられており、正しく理解していないと、法的リスクや予期せぬトラブルに直面してしまいます。売り手企業の株式を売買することで行われるM&Aにも、この法律は深く関係します。

そこで本記事では、M&A取引に関連する金融商品取引法の規制やポイントについて、詳しく見ていきましょう。

このページのポイント

~M&A取引における金融商品取引法とは?~

金融商品取引法は、投資家を保護し、金融商品の取引を透明かつ公正に行うことを目的とした日本の法律です。M&A取引においても、この法律は重要な役割を果たします。この記事では、金融商品取引法の規制内容やM&A取引におけるポイントについて詳しく解説し、企業が法的リスクを回避するための対策を紹介します。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A基礎知識

- #M&A取引における金融商品取引法とは?

~その他 M&Aについて~

目次

M&A取引において抑えておくべき金融商品取引法の規制

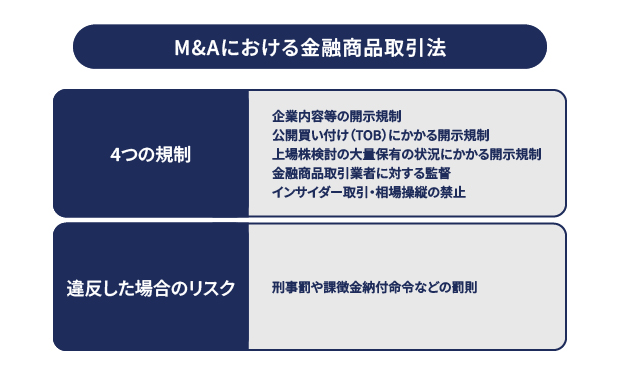

冒頭で述べたように、金融商品取引法には、投資家を保護するためのさまざまな規制が設けられています。具体的には以下のとおりです。

- 企業内容等の開示規制

- 公開買付け(TOB)にかかる開示規制

- 上場株検討の大量保有の状況にかかる開示規制

- 金融商品取引業者に対する監督

- インサイダー取引・相場操縦の禁止

それぞれの規制について、詳しく見ていきましょう。

企業内容等の開示規制

金融商品取引法は、有価証券の募集や売り出しを行う際、原則として「有価証券届出書」という開示資料を、財務局に提出することを定めています。

この法律は、合併や会社分割、株式交換、株式移転といった組織再編によって、新たに有価証券が発行される際にも適用されます。

なお、組織再編に伴い有価証券を発行する場合の手続は「組織再編成発行手続」と呼ばれ、そのなかでも以下のような一定の条件を満たす場合は「特定組織再編成発行手続」として、さらに厳格な開示をしなければなりません。

一定の条件とは、「組織再編対象となる会社の株主が50名以上いること」「組織再編の対象となる会社の株主等が適格機関投資家のみで、組織再編によって発行される有価証券が、同投資家以外に譲渡される恐れが少ないと認められること」などです。

例えば、非上場会社が上場会社を吸収合併し、対価として非上場会社の株式を発行するようなケースでは、上場会社の株主が50名以上いれば、原則として有価証券届出書を提出しなければなりません。

ただし、発行する株式の総額が1億円未満の場合、この届出義務は免除されます。ですが、総額が1,000万円を超える場合には「有価証券通知書」を提出する必要があります。

公開買付け(TOB)にかかる開示規制

TOBとは、「Take Over Bid」の略で、株式公開買付けのことを指します。これは、ある企業が他の企業の株主に対して、一定の価格で株式を買い取ることを広く公表し、その条件に同意した株主から株式を買い集めるM&Aの手法です。

金融商品取引法では、以下のようなケースにおいて、TOBを実施することを義務付けています。

- 60日以内に11名以上の株主から市場外で株式を買い付け、その結果株式の所有割合が5%を超える場合

- 60日以内に10名以下の株主から市場外で株式を買い付け、その結果株式の所有割合が3分の1を超える場合

- 全株式の10%以上を取得し、そのうち5%以上を市場外取引で取得し、取得後の株式所有割合が3分の1を超える場合

もっとも、2024年5月15日に法改正がなされ、上記3分の1を越える場合、との条件が、30%を越える場合、という形になり、かつ、規制対象が市場外か市場内かを問わない形に整理し直されました(2年以内に施行されます)。なお、TOBを実施する際には、買付期間や価格、買付予定数などの詳細を公開する必要があります。

また、TOBが完了した場合には、その結果を公表すると共に、「公開買付報告書」を内閣総理大臣に提出することが定められています。

上場株検討の大量保有の状況にかかる開示規制

上場企業の株式を5%以上保有した場合、金融商品取引法に基づき「大量保有報告書」を、5営業日以内に、内閣総理大臣に提出しなければなりません。

この報告書には、保有者および共同保有者の氏名や住所、事業内容をはじめ、株式の保有割合、取得資金の出所、過去60日間の株式の取得や処分に関する詳細を記載する必要があります。

また、この手続きは一度報告書を提出すれば終わりというわけではありません。その後、保有する株式の割合や状況に変化が生じた場合は、速やかに「変更報告書」を提出する義務があります。この継続的な報告義務を怠ると法令違反となり、罰則を受ける可能性があるため、注意してください。

金融商品取引業者に対する監督

金融商品取引業者がM&Aを通じて事業を拡大する場合、金融庁の監督指針に基づき、いくつかのポイントを守らなければいけません。

まず、買収によって株主構成や経営方針に大きな変更が生じる場合、新規登録と同等の厳格な審査を受けることが義務付けられています。この審査では、役員や従業員の構成、事業内容、経営方針の変更、意思決定プロセスなど、さまざまな重要事項が対象です。また、買収後も金融商品取引業を適切に遂行するための体制が整備されているかを厳しくチェックされます。

加えて、休止状態の金融商品取引業者を買収する場合は、従来から新規登録に準じた審査が行われてきましたが、令和7年1月以降、監督指針の改定により、この審査の実施が正式に明文化されました。

さらに、審査にあたっては、新規登録と同様の手続きと時間を要するため、買収側は事前に計画を練り、十分な準備を行うことが重要です。金融庁は特に、M&A後の金融商品取引業者が適切な運営体制を構築しているかどうかを重視しているため、これに対応する準備が欠かせません。

したがって、金融商品取引業者がM&Aを検討する際には、これらの指針を十分に理解したうえで、求められる手続きや体制整備を適切に行うことが、円滑な取引実現の鍵となります。

インサイダー取引・相場操縦の禁止

インサイダー取引とは、未公開の重要な情報を知る立場にある人が、その情報をもとに自社株を売買する行為を指します。この「重要な情報」とは、会社の事業活動や財務状況に関するもので、公開されれば株価に大きな影響を与えるものです。

インサイダー取引は、市場の公平性を損ない、一般投資家の信頼を傷つける行為であるため、金融商品取引法で厳しく禁止されています。また、違反者には懲役刑や罰金などの厳しい罰則が科される可能性があります。

M&Aに関する情報は、こうした「重要な情報」に該当するケースが多いでしょう。したがって、情報の管理を徹底し、情報が外部に漏れないようにしなければなりません。ただし、適時開示制度に基づき開示がなされた場合は、もはや重要な情報に該当しません。

M&Aに関わるすべての関係者は、これらの規定を守り、市場の公正性を保つことが求められています。

M&Aにおける金融商品取引法に関するポイント

M&Aを成功させるためには、金融商品取引法をはじめとする法令を遵守しなければなりません。

M&Aでは、株式の取得や公開買付け、合併などの取引において、金融商品取引法に基づく厳格なルールが適用されます。万が一金融商品取引法に違反してしまうと、行政処分や刑事罰を受ける可能性があります。

しかし、この法律は複雑で専門性が高いため、社内の人材だけで対応することは、簡単ではありません。そのため、法的リスクを適切に管理し、法令に遵守したM&Aを進めて行くためには、専門家のアドバイスやサポートは不可欠です。

専門家は、M&Aに関する深い知識と豊富な経験を持ち、法務や税務のプロフェッショナルであるため、取引の各段階で適切なアドバイスが提供できます。法令違反のリスクを最小限に抑え、取引を円滑に進めるためには、できるだけ早い段階から積極的に専門家の意見を取り入れるようにすると良いでしょう。

まとめ

M&Aを成功させるには、金融商品取引法をはじめとするさまざまな法令を正しく理解し、遵守することが大切です。本記事で紹介した規制やポイントを踏まえ、適切に対応すれば、取引を円滑に進める土台を築くことができるでしょう。

ただし、法令に適切に対応するためには、高度な専門知識が必要です。そのため、M&Aを検討する際には、こうした専門知識が豊富な専門家に相談しながら進めて行くことをおすすめします。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 金融商品取引法とは何ですか?

- 金融商品取引法とは、投資家を保護し、金融商品の取引を透明かつ公正に行うことを目的とした日本の法律です。

- M&A取引における金融商品取引法の規制内容は何ですか?

- M&A取引においては、企業内容等の開示規制、公開買付け(TOB)にかかる開示規制、上場株検討の大量保有の状況にかかる開示規制、金融商品取引業者に対する監督、インサイダー取引・相場操縦の禁止などがあります。

- 金融商品取引法に違反するとどうなりますか?

- 金融商品取引法に違反すると、行政処分や刑事罰を受ける可能性があります。法的リスクを回避するためには、専門家のアドバイスやサポートが不可欠です。