更新日

中小企業経営者にとって、現在の市場環境は非常に厳しい状況です。

まず、日本の少子高齢化、国内人口の減少、インターネットをはじめとする情報技術の発展によって、国内需要や消費者行動に変化が起こっています。これまで既存の製品・サービスのライフサイクルが短くなり、市場から淘汰される製品・サービスも少なくありません。そして、ビッグデータ、AI(人工知能)RPA(ロボットによる業務自動化)、IoT(モノ同士がインターネットに接続すること)、Fintech等の新技術が実際の産業にも活用され始めてきており、これらの技術が破壊的イノベーションを起こし、産業構造を急激に変化させる可能性があります。

このような状況下で、中小企業経営者には、自社を持続的に成長させていくための経営戦略の策定と実行が求められています。ここでは、経営戦略の主なフレームワークの概論と、「2017年度版中小企業白書」に収録されていた中小企業庁委託のアンケート結果に基づく中小企業の経営戦略とその現状を確認したいと思います。

このページのポイント

~経営戦略とは?~

経営戦略とは、企業が持続的に成長し競争に勝つために策定する長期的な計画のことです。中小企業の経営戦略とM&Aの関係について解説します。少子高齢化や新技術の影響を受ける市場環境での戦略策定のポイントを紹介し、ポーターの競争戦略やアンゾフの成長マトリックスなどのフレームワークを活用した具体的な戦略を提案します。M&Aを活用した成長戦略のメリットとリスクについても詳しく説明します。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A基礎知識

- #経営戦略とは?

~その他 M&Aについて~

目次

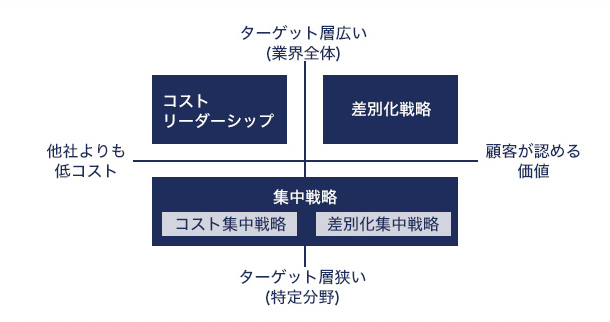

マイケル・ポーターの競争戦略

- 3つの基本戦略と5つの競争要因 -

ポーターの3つの基本戦略(コストリーダーシップ戦略、差別化戦略、集中化戦略)は、自社が競争に勝ち生き残るために、産業構造(競合他社や市場環境との関係)を理解し、どのような戦略を展開していくべきかということを、企業における長期的な視点から示すものです。

コストリーダーシップ戦略

コストリーダーシップ戦略は、他社よりも低コストで製造・販売を行うことにより、マーケットにおける競争優位を確立するという戦略です。

差別化戦略

差別化戦略は、自社製品やサービスを性能や品質、ブランドなどの面で差別化することによって、価格を上げ、マーケットにおける競争優位を確立するという戦略です。

集中化戦略

集中化戦略は、マーケット全体を対象にするのではなく、事業の範囲を特定の市場やセグメントに限定したり、特定の消費者に限定することにより、経営資源(投下資本)の配分を集中させることで競争優位を確立しようという戦略です。

戦略の決め方

一般的に、これら3つの基本戦略を複数同時に追求することは困難であるとされます。

例えば、コストリーダーシップ戦略に基づき低価格化戦略を展開しながら、一方で差別化戦略により品質面などで他社との差別化を図っていくというような事業展開は、どっちつかずとなり、競争力を低下させる結果となります。

3つの基本戦略を考察する上で、ファイブフォース(5つの競争要因)分析が役に立ちます。

この分析では、

- 「買い手(顧客)との交渉力」

- 「売り手(供給企業)との交渉力」

- 「同業他社の脅威(競争)」

- 「新規参入の脅威」

- 「代替品の脅威」

の5つの競争要因(フォース)について分析をすることによって、自社の立ち位置を分析することができます。

「買い手(顧客)との交渉力」と「売り手(供給企業)との交渉力」を分析することによって、どのくらいの売上が上がり、どのくらいのコストを下げることができるのか、つまりどのくらいの利益を業界全体で上げることができるのかを分析することができます。

そして、「同業他社の脅威(競争)」「新規参入の脅威」「代替品の脅威」を分析することによって、業界全体の利益が自社、競合、新規参入企業、代替品にどのように分配されるのかを分析することができます。

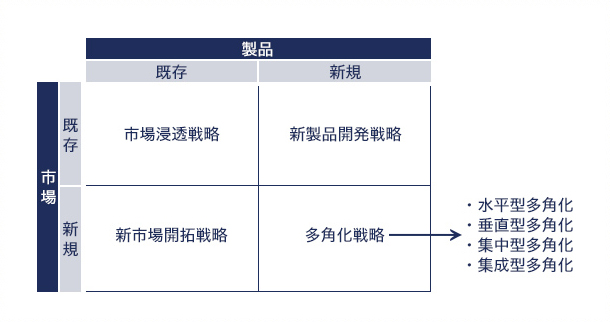

アンゾフの成長マトリックス

事業の持続的な成長を目指し経営戦略を検討する際の代表的なフレームワークの1つに「アンゾフの成長マトリックス」(「製品・市場マトリックス」)があります。これは、「市場軸」と「製品軸」の2軸をそれぞれ「既存」と「新規」に分けて4つの象限で表現した戦略フレームワークです。

「既存市場」と「既存製品」が掛け合わさる第1象限は「市場浸透戦略」、「既存市場」と「新規製品」が掛け合わさる第2象限は「新製品開発戦略」、「新規市場」と「既存製品」が掛け合わさる第3象限は「新市場開拓戦略」、「新規市場」と「新規製品」が掛け合わさる第4象限は「多角化戦略」とそれぞれ呼ばれています。

自社の強みやビジネスモデルの付加価値をきちんと把握しながらこのマトリックスを活用することで、成長のための戦略オプションを導き出すことができます。

市場浸透戦略

「市場浸透戦略」は、既存市場で既存の製品・サービスを展開している競合他社との競争に勝ち、マーケットシェアを高める戦略で、対応例としては、販売価格を下げて価格競争力を高めること、マーケティング・ブランディング・アドバタイジングのPDCAサイクルを回し、効果的な広告宣伝活動で顧客認知度と購買意欲を高めること、あるいは新しい顧客や購入機会を創出することなどが挙げられます。

新製品開発戦略

「新製品開発戦略」は、既存市場で新製品・新サービスを展開し成長していく戦略で、対応例としては、同じブランドの製品ラインナップを拡充していくこと、取扱製品を継続的アップデートし、新商品として製品の機能や価値を高めるこがなどが挙げられます。具体例としては、既存の製品に新しい素材を応用して新製品を開発したり、既存の製法や技術を応用して新製品を開発するといったことです。

新市場開拓戦略

「新市場開拓戦略」は、新市場に既存の製品・サービスを展開して新たな販路を開拓し成長していく戦略で、対応例としては他県、他地方への展開、海外進出など、地理的に新しい市場へ展開すること、性別、年代、用途といった顧客セグメントを広げて新しい顧客へ展開することなどが挙げられます。

多角化戦略

「多角化戦略」は既存の事業を維持しつつ新市場に新商品・サービスを展開し新たな事業ポートフォリオを創出する戦略で、アンゾフによれば、さらに水平型多角化、垂直型多角化、集中型多角化、集成型多角化に分かれます。いわゆるベンチャー企業のほとんどがこの象限に属していることからも分かるように、市場にも製品・サービスにも取っ掛かりがなく、資本の多い大企業にとってもリスクの高い経営戦略といわれていますが、事業のライフサイクルを考え、多角化戦略と事業構造の転換を進めていなければ、長期にわたる成長は望めないでしょう。

例えば、写真のカラーフィルムの世界総需要が2000年度をピークに2010年にかけて年10%を超える割合で急速に低下し、デジタルカメラに需要そのものが取って代わられた状況下で、世界のトップであった日本の富士フイルムとコダックの対応は明暗を分けたといっても過言ではないでしょう。富士フイルムグループは、2000年当時、カラーフィルムなどの写真感光材料関連事業の売上および利益が6割を占めていて、主力事業が立ち行かなくなるという、非常に厳しい状況に直面したが、写真フィルムなどの写真感光材料の技術を応用し、複写機、デジタルカメラ、内視鏡、化粧品といった多角化戦略で事業構造の転換に成功しました。コダックも富士フイルム以前から製薬会社の買収など、多角化戦略を進めてきましたが、「選択と集中」で売却。結局は祖業にこだわったことで破綻に繋がりました。

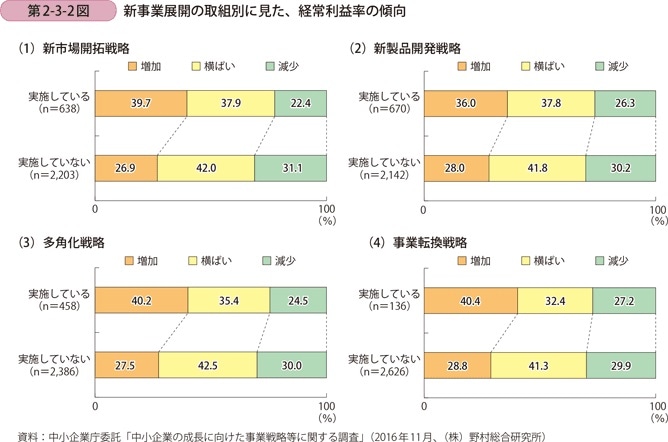

経営戦略の取り組みの現状

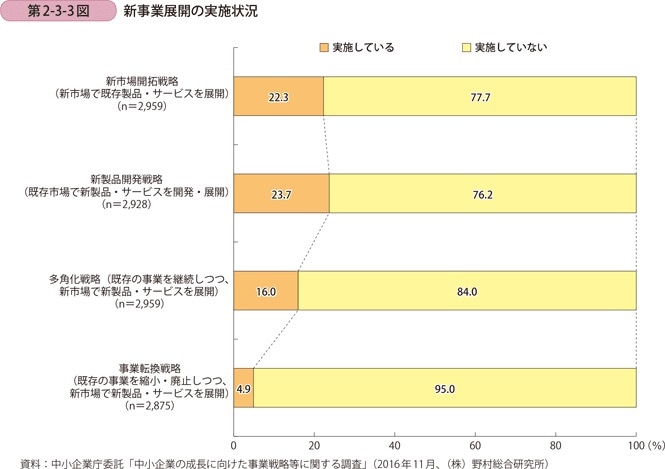

中小企業白書2017に掲載されている「中小企業の成長に向けた事業戦略等に関する調査」、「消費者行動の変化に関するアンケート」により、中小企業の新事業展開への取組についてまとめます。第2-3-2図は、いずれの取組においても、新事業展開を実施している企業は、実施していない企業と比べて、経常利益率が増加傾向にあることが分かります。

中小企業の新事業展開の実施状況を見てみると、四つの戦略の中では、新製品開発戦略の実施割合が最も高く、次いで、新市場開拓戦略、多角化戦略、事業転換戦略の順となっていますが、実施できている企業は調査対象企業のうちの4分の1を下回りました。

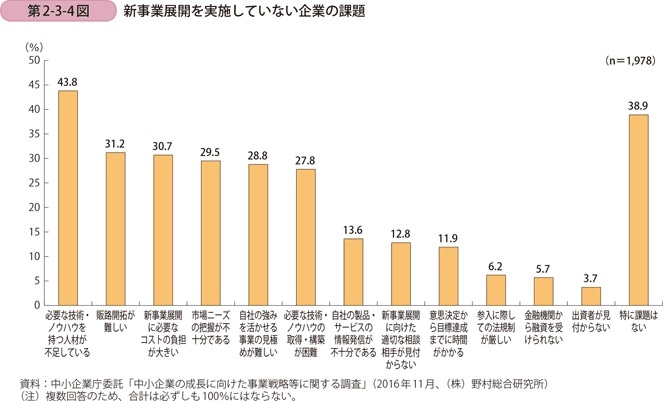

新事業展開を実施できていない要因について、第 2-3-4図を見ると、最も回答が多い課題は、「必要な技術・ノウハウを持つ人材が不足している」であり、回答割合は43.8%、次いで「販路開拓が難しい」が31.2%、「新事業展開に必要なコストの負担が大きい」が30.7%となっています。

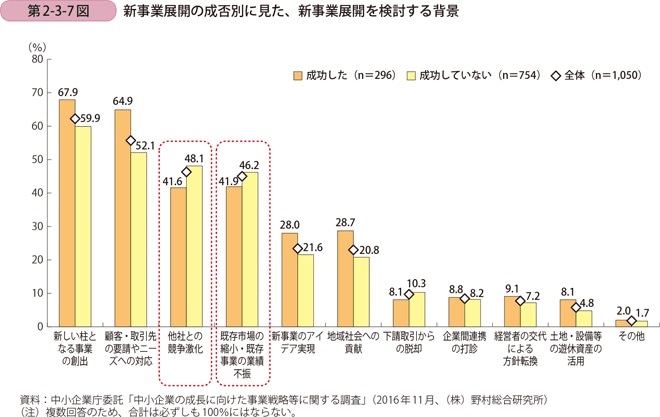

中小企業が新事業展開の実施を検討するきっかけや背景について、第2-3-7 図で新事業展開に成功した企業と成功していない企業で、その背景を比較してみると、まず、新事業展開に成功している企業では、「新しい柱となる事業の創出」が67.9%、「顧客・取引先の要請やニーズへの対応」が64.9%となっており、新事業展開に成功していない企業よりも回答割合が高くなっています。一方で、新事業展開に成功していない企業に着目すると、「他社との競争激化」が48.1%、「既存市場の縮小・既存事業の業績不振」が46.2%と、新事業展開に成功した企業よりも回答割合が高くなっています。新事業展開に成功していない企業は、市場の縮小や競争激化といった、外部要因から検討を始めている傾向にあるのに対して、新事業展開に成功している企業は顧客等の外部からの要請に加えて、新たな収益源の確保という内部要因により新事業展開を検討する傾向にあることが分かります。

M&Aは経営戦略を遂行するための1つの手段

M&Aは、持続的な成長を目指した経営戦略を遂行するための重要な手段の一つです。特に中小企業においては、後継者不足や市場環境の変化に対応するために、M&Aが有効な解決策となることが多いです。以下に、M&Aが経営戦略において果たす役割とその重要性について詳しく説明します。

M&Aの役割と重要性

事業承継の手段としてのM&A

中小企業の多くは後継者不足に直面しており、これが原因で廃業を余儀なくされるケースが増えています。M&Aは、信頼できる企業に事業を譲渡することで、企業の存続と雇用の維持を図る有効な手段です。

経営資源の獲得

M&Aを通じて、技術やノウハウ、人材、顧客基盤などの経営資源を効率的に獲得することができます。これにより、事業の拡大や効率化が可能となります。

新規市場への参入

M&Aは、新たな市場に迅速に参入するための手段としても有効です。既存の事業とシナジー効果を発揮できる企業を買収することで、新市場への進出がスムーズに行えます。

競争力の強化

同業他社を買収することで市場シェアを拡大し、競争力を強化することができます。また、サプライチェーンの上流や下流にある企業を買収することで、垂直統合を図り、コスト削減や品質向上を実現することも可能です。

新規事業のM&Aを行うメリット

新規事業のM&Aのメリットは以下のとおりです。

現在の事業との相乗効果が生まれる

M&Aを通じた新規事業のスタートでは、買収側と売却側が統合することによる相乗効果(シナジー効果)が期待できます。例えば、革新的な商品を生み出しながら知名度が無いために伸び悩んでいた機能を、誰もが知る大企業が買収した場合、両者の強みがかけ合わされて大きな利益を生み出すことが考えられます。

企業の規模や事業エリアを拡大できる

単純に事業規模を大きくできることも、M&Aによる買収のメリットです。規模が拡大すれば、スケールメリットによって仕入れ価格を抑えることができ、事業の成長につながります。

販路の拡大が期待できる

M&Aによる買収は、販路の拡大にも有効です。販路を広げようと馴染みの無い土地へ進出すると、地域の事情や慣習を理解できず、失敗してしまうおそれがあります。しかし、既存の地元企業を合併・買収すれば、そういったリスクを軽減できます。

素早く新規事業に参入できる

素早く効率的に新規事業を始められることも、M&Aによる買収のメリットです。新規事業の立ち上げは、本来ゼロからのスタートです。しかし、既にある事業をM&Aで買収すれば、売却側の企業が持っている資源や企業価値を引き継ぐことができます。また、売り手が許認可を得ている場合には、そのまま許認可も引継げるため、スピーディにスタートすることが可能です。

信頼やブランド力を買うことができる

新規で事業を立ち上げる場合、周囲からの信頼やブランド力がゼロの状態からスタートすることになります。しかし、M&Aによる買収ならば、買収側の企業が培った信頼やブランドも引き継ぐことが可能です。また、売り手企業のブランドのファンも獲得できるでしょう。

優秀な人材や技術を確保できる

M&Aによる買収では、売却側の企業が持つ人材や技術を獲得することができます。これにより、ノウハウを持つ人材を新たに採用したり、社内で育成したりする時間やコストを省けるため、新規事業を素早く展開することが可能です。

M&Aの成功要因

M&Aを成功させるためには、以下の要因が重要です。

明確な戦略目標の設定

M&Aの目的を明確にし、戦略目標を設定することが重要です。これにより、買収対象企業の選定や交渉がスムーズに進みます。

綿密なデューデリジェンス

買収対象企業の財務状況や事業内容を詳細に調査するデューデリジェンスを行うことで、リスクを最小限に抑えることができます。

効果的なPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)

買収後の統合プロセス(PMI)を効果的に実施することが、M&Aの成功に不可欠です。企業文化の統合や人事制度の調整など、細部にわたる計画と実行が求められます。

まとめ

M&Aは、中小企業が持続的な成長を遂げるための強力な手段です。後継者不足や市場環境の変化に対応するために、M&Aを戦略的に活用することで、企業の存続と成長を実現することができます。M&Aの成功には、明確な戦略目標の設定、綿密なデューデリジェンス、効果的なPMIが重要です。

よくある質問

- 経営戦略とは何ですか?

- 経営戦略とは、企業が持続的に成長し競争に勝つために策定する長期的な計画のことです。具体的には、コストリーダーシップ戦略、差別化戦略、集中化戦略などがあります。

- M&Aは中小企業にとってどのようなメリットがありますか?

- M&Aは中小企業にとって、新たな市場や技術の獲得、規模の拡大、競争力の強化などのメリットがあります。ただし、M&Aは目的ではなく手段であり、適切な戦略と計画が必要です。

- アンゾフの成長マトリックスとは何ですか?

- アンゾフの成長マトリックスは、企業が成長するための戦略を「市場軸」と「製品軸」の2軸で分析するフレームワークです。市場浸透戦略、新製品開発戦略、新市場開拓戦略、多角化戦略の4つの戦略があります。