更新日

企業生存率とは、法人が起業してから、廃業や倒産に至らず経営を存続できている割合のことです。日本における企業生存率は、起業後5年で81.7%と高い水準を保っていますが、自社が存続するためには、その実態について理解し、対策することが必要です。

この記事では、企業生存率の概要と年数別の実態、海外における実態と共に、影響を与える要素を解説します。企業生存率を高めるポイントも紹介しているので、あわせてご活用ください。

このページのポイント

~企業生存率とは?~

法人が起業してから、廃業や倒産に至らず経営を存続できている割合のこと。対象は法人であり、個人事業は含まれない。中小企業白書(2017年)によると、企業生存率は、起業の1年後で95.3%、2年後で91.5%、3年後で88.1%、4年後で84.8%、5年後で81.7%となっている。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #企業生存率とは?

~その他 M&Aについて~

目次

1. 企業生存率とは

企業生存率とは、法人が起業してから廃業や倒産をせずに、経営を存続できている割合のことを指します。その対象は法人であり、個人事業は含まれません。

なお、中小企業白書(2017年)によると、企業生存率は、起業の1年後で95.3%、2年後で91.5%、3年後で88.1%、4年後で84.8%、5年後で81.7%となっています。

海外に比べると高い水準で推移していますが、その背景には日本における開業率の低さも影響しているため、実態を理解することが必要です。

2. 【年数別】企業生存率の実態

ここからは、日本国内における企業生存率の実態について、その推移を解説します。

なお、株式会社東京商工リサーチの調査によると、日本における企業の平均寿命は23.3年であり、前年に比べて0.5年短くなっている点は注目に値するでしょう。コロナ禍や物価高などの社会情勢の変化に伴い、新興企業への影響が主な要因と推測されます。

また、産業別にみた平均寿命では、製造業が最長の35.7年であるのに対し、金融・保険業が最短の12.5年となっています。

| 起業後の経過年数 | 企業生存率 |

|---|---|

|

1~5年後 |

81.7% |

|

10年後 |

72%(ベンチャー企業では6.3%) |

|

20年~50年後 |

55%(ベンチャー企業では0.3%) |

|

50年~100年以上 |

0.96% |

2-1. 1~5年後

先述のとおり、日本における企業生存率は、起業の1年後で95.3%、2年後で91.5%、3年後で88.1%、4年後で84.8%、5年後で81.7%と、比較的高水準で推移しています。ただし、裏を返すと5社に1社は5年後に廃業、もしくは倒産に及んでいることがわかります。

株式会社東京商工リサーチの「2022年「全国新設法人動向」調査」によると、2022年に全国で新しく設立された法人数は14万2,189社であり、従来の動向下では、5年後にはおよそ2万6,000社に廃業、倒産の可能性があると推測されます。

2-2. 10年後

それでは10年後の企業生存率はどのように変わるのでしょうか。企業のビジネスモデルや調査元によりデータにばらつきがみられますが、ここでは中小企業とベンチャー企業を対象に確認してみましょう。

少し古いデータとなりますが2016年版の中小企業白書によると、創業から10年経過後の中小企業の生存率は72%と、約3割の企業が退出していると報告されています。

一方で、中小企業とは異なり新たなビジネスモデルを創出するベンチャー企業の企業生存率は中小企業に比べてさらに厳しく、日経ビジネスWeb版によると10年後には6.3%ともいわれています。

このように、企業のビジネスモデルによっても異なりますが、創業から10年後には、少なくとも3割の企業が廃業にいたっているのが実情です。

2-3. 20年~50年後

2016年版の中小企業白書によると、一般の中小企業では創業から20年後には55%、30年後には43%と約半数以上が廃業している事実がわかります。

また、日経ビジネスWeb版によると、ベンチャー企業における創業から20年後の企業生存率は、0.3%と大幅に減少します。

このような企業生存率減少の背景にあるのが、2025年問題です。第1次ベビーブームで生まれた方が2025年には75歳を迎えると共に、後期高齢者数が2,200万人に達する予定です。

中小企業経営者の高齢化が進むと共に、後継者不在に悩む企業も多いことから、今後、企業生存率はさらに低下するものと見込まれます。

2-4. 50年~100年以上

50年以上の企業生存率は、業種や地域によって偏りがあります。明確な数値の公表はされていないものの、2016年版の中小企業白書では、創業または設立100年以上の企業数が約1万3000社、100年未満が135万社であり、企業生存率は0.96%となっています。

最も長寿割合が高いのは「漁業」、「宿泊・飲食サービス業」、「製造業」で約2%、低いのは「電機・ガス・熱供給・水道業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「情報通信業」、「医療、福祉」でいずれも0.2%未満でした。

企業が存続するかどうかの最大の要因は、時代やニーズの変化にあります。長寿企業は事業環境の変化に対応しやすく、持続的な事業力を有していると考えられます。

3. 海外の企業生存率の実態

海外における企業生存率の実態調査によると、一般に、日本企業は諸外国に比べて長寿企業が多いといわれています。

各国ごとに統計の取得時期や方法、データの性質は異なるため、容易に比較することは困難です。そこで、実態を探るために企業生存率に加え、開業率や廃業率といった具体的な数値を確認してみましょう。

ここからは、世界規模で見た場合の日本と海外における企業生存率の実態について解説します。

3-1. 日本と海外の比較

2017年の中小企業白書「起業後の企業生存率の国際比較」による、各国における起業後5年間の企業生存率の調査結果は次のとおりです。

| 起業後経過年数 | 日本 | 米国 | 英国 |

|---|---|---|---|

|

1年 |

95.3% |

91.8% |

83.6% |

|

2年 |

91.5% |

75.1% |

67.1% |

|

3年 |

88.1% |

59.6% |

59.5% |

|

4年 |

84.8% |

53.8% |

49.8% |

|

5年 |

81.7% |

48.9% |

44.5% |

出典:2017年中小企業白書「起業後の企業生存率の国際比較)

上記調査結果によると、日本企業の存続率は欧米諸外国に比較して高いことがわかります。この背景には、日本における開業率・廃業率が欧米諸国に比べて低い一方で、市場において長期にわたって事業を継続する傾向が強いことが理由に挙げられます。

3-2. 開業率と廃業率から比較

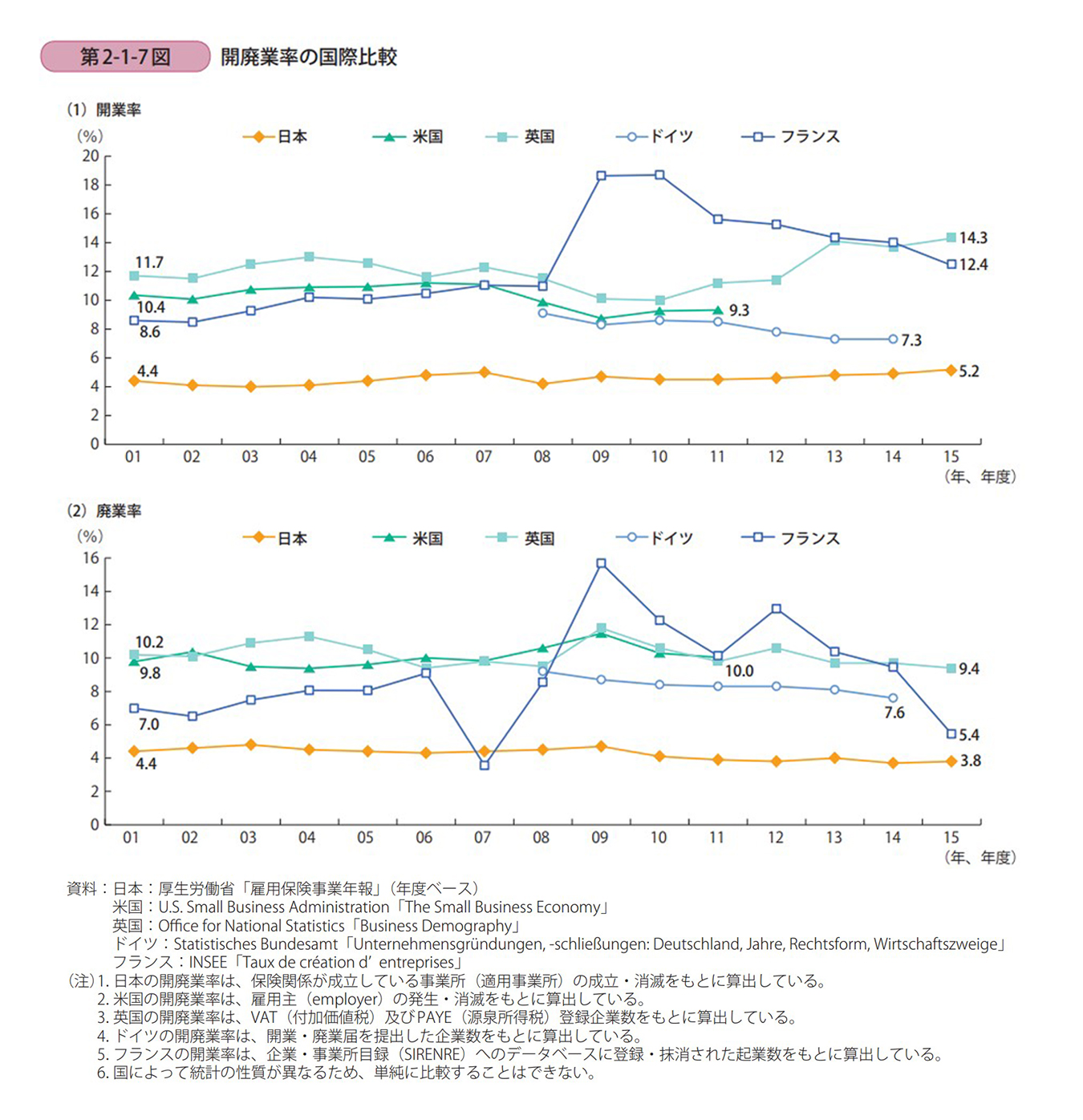

開業率と廃業率からの海外との比較も確認しましょう。中小企業白書 2017によると、開業率と廃業率の国際比較の推移は次のとおりです。

出典:2017年中小企業白書「開廃業率の国際比較」

米国や英国では、開業率・廃業率は共に10%前後で推移している一方で、日本における開業率は2015年度において5.2%、廃業率は3.8%と低水準で遷移しています。この結果からは、諸外国に比べて日本では開業率・廃業率が共に低いことがわかります。

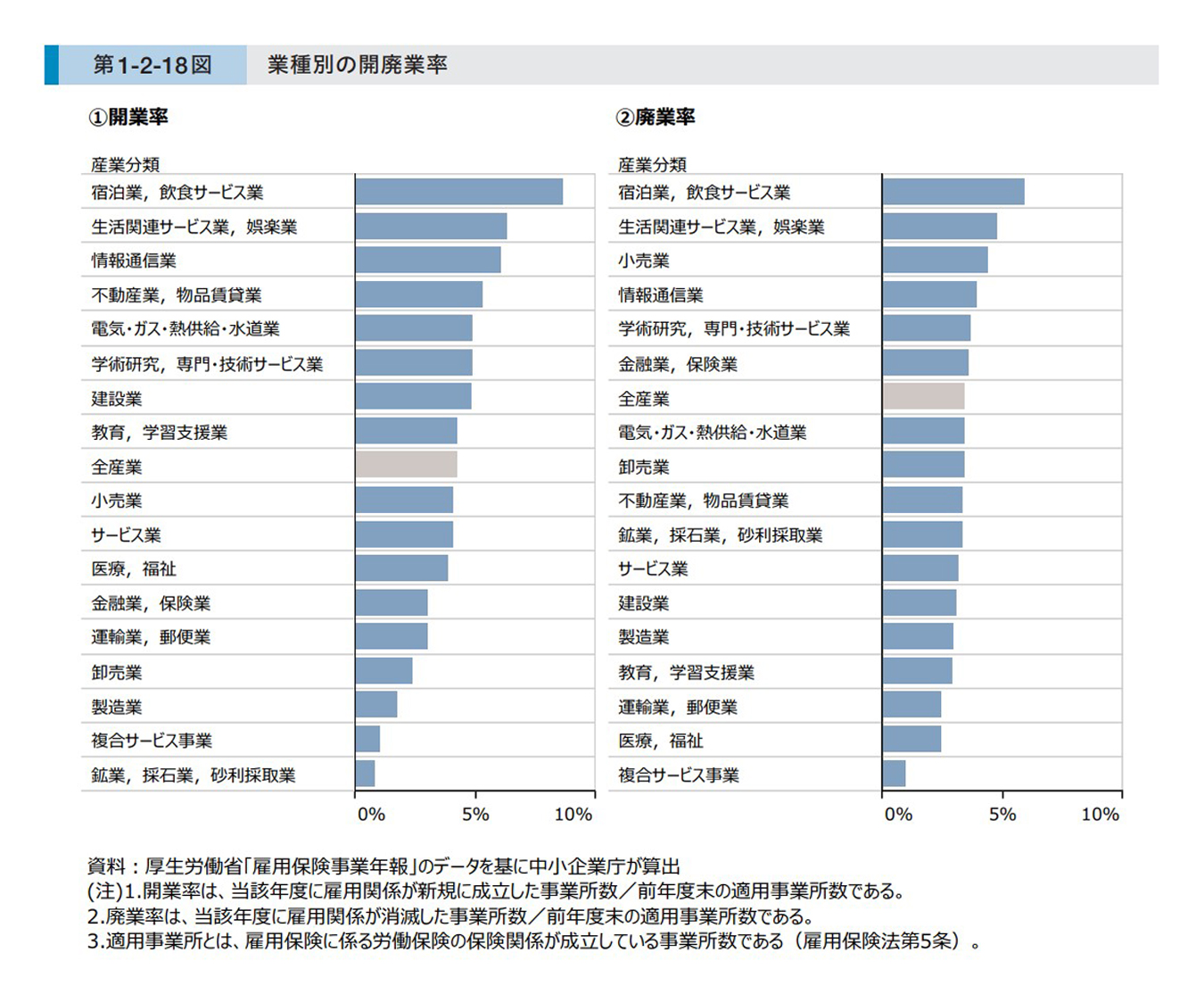

ただし、日本における開業率・廃業率は業種によって大きく異なります。中小企業庁の調査によると、次の結果が得られました。

出典:小規模企業白書 2021「開廃業の状況」

最も開業率が高い業種は「宿泊業・飲食サービス業」、続いて「生活関連サービス業、娯楽業」「情報通信業」です。一方で、廃業率が高いのは「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、「小売業」です。

開業率・廃業率が共に高いのは「宿泊業・飲食サービス業」、「情報通信業」であり、企業の入れ替わりが多いことが推測されます。

4. 企業生存率に与える要素

企業生存率に影響を与えるのはどのような要素でしょうか。帝国データバンクが実施した「老舗企業」の実態調査(2019年)によると、日本で100年以上続く、いわゆる老舗企業は約3万3,000社にのぼります。

老舗企業の全体に占める割合は2.27%、業種別の構成比では 「製造業」が最多で25.1%、次いで「小売業」が 23.4%、「卸売業」が 22.1%と続きました。このうち、上場企業は500社以上が判明しています。

また、年商別の構成比は、「1億円未満」が41.5%「1億〜10億円未満」が39.0%です。創業100年以上の老舗企業が最も多い都道府県は「京都府」で、 4.73%となりました。

ここからは企業生存率が高い企業の特徴と要素が何であるのかを、短期・長期の視点から解説します。

4-1. 短期視点

短期視点では、次のような要素が企業生存率に影響を与えると考えられます。

- 業績不振

- キャッシュフロー悪化

- 人手不足

- 災害による影響

業績不振

企業の業績は短期だけでなく、長期視点からも企業生存率に大きな影響を与えます。業績不振は組織力の低下や職場環境の悪化を引き起こし、顧客に提供するサービス品質の低下やトラブルを招きかねません。このような悪循環が起こると業績は下がり続けてしまうため、早期の対策が求められます。

昨今の感染症や急激な為替変動など、企業内部の要因に起因しない、外的要因による業績悪化にも留意が必要です。

キャッシュフロー悪化

企業が存続できるかどうかは、資金繰りにおける余裕の有無、つまり、キャッシュフローの状態が課題となります。

手元にキャッシュが残っていれば事業の継続は可能です。一方、赤字経営の継続や売掛金回収の遅滞、借入金の返済額が多いケースなどでは資金繰りが悪化してしまいます。また、売上が急激に伸びている場合にも注意が必要です。なぜなら、売掛金回収よりも先に仕入の支払いをしなければならないなど、資金繰りが厳しくなる可能性があるからです。

キャッシュフローが悪化している場合にはその原因を明確にし、手元に残るキャッシュを増やす対策を実行しましょう。

人手不足

人手不足も企業生存率に大きく影響する要因です。昨今、少子高齢化により経営者の高齢化が進む一方で、生産年齢人口が減少を続ける傾向にあります。生産年齢人口とは、生産活動における労働力となる15〜64歳の人口のことで、1990年代を境に減少し続けています。

中小企業は特に人材問題を抱えるケースが多く、人手不足は短期視点のみならず長期視点においても大きな影響を与えます。優秀な人材をどのように確保するかが、企業存続にとっての課題となるでしょう。

災害による影響

台風や地震などの自然災害による事業への影響は少なくありません。日本は以前より台風や地震発生の頻度が高く、近年では地球温暖化に伴う異常気象も拍車をかけています。

例えば、集中豪雨により洪水が発生して機械設備が故障すれば、工場の操業は危ぶまれるでしょう。このような自然災害による影響への対策は難しく、また、再開にも資金や時間がかかることに留意が必要です。

4-2. 長期視点

長期的視点からは、徐々に事業・経営に影響を与え、企業生存率を下げる要因を解説します。主に、次の要因が考えられます。

- 後継者不在

- 市場規模の縮小

- トラブル等による企業の信用低下

- 経営者のスキル不足

後継者不在

後継者不在問題は、近年の日本企業において存続に関わる大きな課題です。創業者や現経営者において、健康上や社会的な問題がないのであれば、その間は問題ないでしょう。しかし、将来的な後継者がいないと会社が存続できなくなる可能性があります。

数年後だけでなく、数十年後を見すえ、早い段階から後継者の育成や引継ぎ、取引先への紹介などをすすめなければなりません。

そのためには、経営者の引退時期を想定し、逆算して計画を立てることが重要です。また、M&Aによる事業承継を検討する場合は、M&Aの専門家などに相談するなど余裕を持った行動が求められます。

市場規模の縮小

国内市場の変化は不可避であり、特に自社で展開する事業の市場規模が縮小傾向にある場合は、企業の存続も難しくなります。

2017年度に東京都が行った「平成 29 年度政策調査 都内創業 50 年⽬以上の企業に関する実態調査」によると、「直近 10 年の間に影響を受けた経営環境の変化」において、「国内市場の縮小」が45.1%を占め最多となり、次いで「原材料費の変動」30.9%、「顧客の求めるものの変化」30.7%と続きました。

市場変化に関わらず企業を存続させるためには、時宜に応じた製造・販売方法や商品・サービス、アプローチする顧客層への変革が求められます。

トラブル等による企業の信用低下

トラブル等による企業の社会的信用の低下も、企業の存続を危うくする要因です。例えば、脱税や賄賂といった犯罪に関する問題は、企業の社会的信用を落としてしまいます。また、近年ではSNSやメディアなどさまざまなところで情報が広まりやすく、幹部や社員のスキャンダル、不適切な発言などは短期間で広まってしまいます。

これらは大企業に限らず中小企業でも起こり、徐々に顧客離れが進みます。その結果、業績悪化や従業員からの信頼の低下など、更なるトラブルの可能性も高まるでしょう。失ってしまった社会的信用を取り戻すには大変な労力がかかるため、留意が必要です。

経営者のスキル不足

経営者のスキル不足も長期的に企業に影響を与える要因です。例えば、2代目経営者が事業を引き継いだものの、先代との経営方針との違いや自己流の経営戦略によって無理に変革を進めたために、業績が悪化するケースは少なくありません。

2代目経営者がスキル不足であっても幹部社員が優秀で経営が保たれていた場合には、幹部社員の退職により業績が衰退していくケースもありえます。

このようなトラブルを防ぐためには、先代経営者から引継ぎを行い改善点を明確にするなど、無理な経営方針の転換は避けるのが無難です。

5. 企業生存率を高めるポイント

企業生存率を高めるには、どのようにすれば良いのでしょうか。ここでは、企業生存率を高める4つのポイントを紹介します。

- 資金を十分に確保する

- 早期に後継者教育を行う

- 創業当時の製品・サービスを守りながら、時代のニーズにあわせて改善する

- M&Aを活用する

5-1. 資金を十分に確保する

資金繰りが難しくなると経営も揺らぐため、企業生存率を高めるには資金の確保が最も大切です。万が一、キャッシュが不足したときにいつでも資金調達できるとは限らないため、資金繰りには十分に注意しましょう。

また、コスト削減を意識することも重要です。固定費や人件費、通信費など定量的なコストの他に、労働環境の改善(1on1ミーティングやストレスチェックの実施、組合活動の活発化など)といった定性的なコストの削減にも注意を払いましょう。コスト削減は業務効率や生産性強化、ひいては企業価値の向上にもつながります。結果的な売上向上も期待でき、資金の確保が可能となるでしょう。

5-2. 早期に後継者教育を行う

長期生存率が高い企業は後継者教育を重視し、計画的に引き継ぎを進めます。企業を存続させるためには優秀な後継者に引き継ぐ必要があるからです。具体的には、早期に後継者となる人物を選定して自覚を促し、育成プログラムを実践することが求められます。

後継者の育成において問題となりやすいのが、創業者がいつまでも経営に残るケースです。後継者選定や育成が遅れるとスムーズな事業承継が難しくなり、承継後の経営にも影響するでしょう。企業を長く存続させるためにも、早期に後継者教育に取り組みましょう。

5-3. 創業当時の製品・サービスを守りながら、時代のニーズにあわせて改善する

長く存続する企業には、自社の製品・サービスを守りながらも、時代の変化や顧客のニーズにあわせて改善・改良を繰り返してきた傾向がみられます。創業者の想いを絶やさないように創業当初の製品・サービスを今も残しているケースも多く、社員にその想いを根付かせることが大事です。

市場の変化が厳しい昨今を生き抜くためには、時代のニーズを的確にとらえることが肝要です。ニーズや社会貢献度の高い事業を展開すれば顧客や取引先からの支持も増え、企業生存率も向上できるでしょう。また、新たなアイデアをもとに組織再編を行うなど、変化に対して臨機応変に対応できる経営戦略が求められます。

5-4. M&Aを活用する

M&Aによる事業承継も、企業生存率を高めるポイントの一つです。M&Aを活用すれば、市場価値の拡大や本業とのシナジー効果、コスト削減や新規顧客リストの開拓などさまざまな効果が得られ、企業価値そのものも向上できるでしょう。

また、中小企業で課題となりがちな後継者不在についても、M&Aの実行により解決できる可能性は高まります。たとえ業績が悪化している場合でも買い手企業のリソースを投下することで改善が見込め、企業生存率の向上も期待できます。

6. まとめ

日本企業の企業生存率は欧米諸国に比べて高い傾向にあります。しかし、後継者不在問題や経営者の高齢化など存続が危うい企業は少なくありません。

昨今において企業を存続させるには、M&Aをはじめ、事業譲渡や株式譲渡による事業承継など、さまざまな手法を選択することが可能です。

東証プライム上場の信頼と豊富なM&A仲介実績を誇るM&Aキャピタルパートナーズでは、M&A成立に向けたアドバイザリー業務をご提供しています。企業生存率を高めるための手法としてM&Aをご検討中の経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。