更新日

創業者利益について

苦労して一代で会社を築き上げてきた創業者にとって、起業した対価としてどのような利益を得ることができるのでしょうか。そこで本記事では、創業が得られる利益とはどのようなもので、どうすれば得られ、最大化するために何をすれば良いのかを丁寧に解説します。会社の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

このページのポイント

~創業者利益とは?~

創業者利益とは、オーナー経営者である会社の創業者が、自身の持つ株式を売却して得られる利益のことを指します。本記事では、創業者利益の定義や相場、M&Aによる創業者利益の詳細、また利益最大化のポイントなどを解説します。会社の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #創業者利益とは?

~その他 M&Aについて~

目次

創業者利益とは

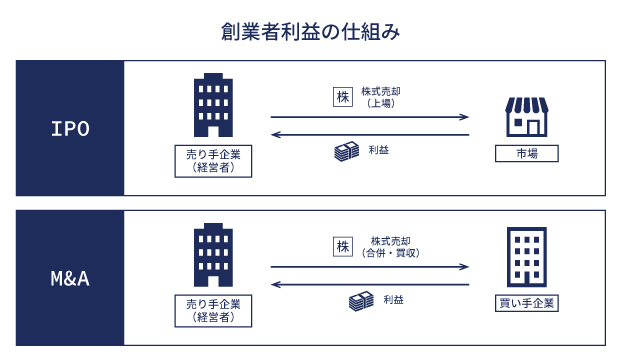

創業者利益とは、オーナー経営者である会社の創業者が、自身の持つ株式を売却して得られる利益のことを指します。IPO(Initial Public Offering:株式上場)やM&A(企業売却)による株式譲渡が一般的な手段です。

たとえば、創業した会社が、IPOを果たしている場合は、株式を市場で売却して創業者利益を得ます。一方、非上場企業の場合には、市場で自社株を売却して創業者利益を得ることはできません。そこで、創業者利益を獲得するために、株式市場ではなくM&Aを通じて自社株を売却するのです。

会社の株価は、会社の成長や企業価値評価に応じて増減するため、創業者が事業を成功させたことに対する報酬が創業者利益といえます。

なお、創業者利益と似た意味でキャピタルゲインがあります。

キャピタルゲインとは、株式や債券などの資産を売却して得られる利益のことです。創業者利益も自社株のキャピタルゲインによって得られるため、広義には「キャピタルゲインの一種」です。

ただし、創業者利益は自ら会社を成長させた成果としての報酬であるのに対し、一般的なキャピタルゲインは資産運用益であり経営権を伴わないため、この点が両者で異なります。

創業者利益を得る方法

創業者利益を獲得するためには、オーナー経営者が保有する自社株式を第三者に売却し、売却益を得なければなりません。

IPOを果たし上場企業となった場合は、株式市場で自社株式を売却します。これに対し、非上場企業の場合は市場での売買ができないため、M&Aによって買い手企業に自社株を売却します。

IPOとM&Aによる、創業者利益獲得の特徴などをまとめた一覧表は、以下のとおりです。

| IPO | M&A | |

|---|---|---|

| 特徴 |

株式市場で自社株を売却可能 |

買い手企業を見つけて売却 |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

IPOとM&A、それぞれの詳細を見ていきましょう。

IPO

創業者利益を得るための一つ目の方法は、IPOです。自社を株式上場させ、市場での売買を可能にしておき、必要に応じて自社株を売却します。

メリット

IPOによるメリットは、社会的信頼性が上がるためブランドイメージも高まり、優秀な人材などを雇用しやすくなることです。それに伴い、企業価値をさらに上げることも望めます。

デメリット

反対にデメリットとしては、株式をいつでも気軽に売却できないことです。IPOによって売買手続きそのものは容易に行えますが、創業者の株式の売買はインサイダー取引に抵触する場合もあるため、実際に売りたいときに売れるかどうかは分かりません。

また、空売りは禁止されており、売買にあたっては、財務局へ売買報告書を提出しなければならない点などもデメリットといえます。

ただし、IPOを果たした企業をM&Aで売却する場合は、TOBによりすべての株式を一括して売却することができます。

M&A

創業者利益を得るためのもう一つの方法は、M&Aです。IPOのように自社株を株式市場では売却できないため、市場外で直接買ってもらえる相手を探す必要があります。

メリット

M&Aのメリットとしては、会社経営から身を引いて負債を抱えずリタイアできる点や、得た資金を元手に新たなビジネスを始められる点などです。

デメリット

反対にデメリットとしては、買い手企業に対して創業者の希望条件が確実に受け入れられるわけでない点です。例えば、企業風土や社風の維持などを希望しても、M&A実施後にそれらがずっと維持されるかどうかは分かりません。

IPOとの違い

また、メリットでありデメリットでもある点としては、売買相手によって創業者利益の金額が変わることが挙げられます。IPOによって市場で株式を売却するのであれば、株式を誰に売っても同じ値しかつきませんが、M&Aの場合は誰に売るかでその金額が大きく変わることが一般的です。

こちらの企業価値を評価し、M&Aによって傘下に収めればシナジー効果が生じると想定した買い手企業であれば、少々高くても何とか買おうとします。一方で、企業同士のマッチングから考えて、それほどのシナジー効果が期待できないと想定した買い手企業であれば、高値での売却を期待するのは難しいでしょう。

このように、マッチング次第で創業者利益が増減する点は、M&Aのメリットでありデメリットでもあることの一つに挙げられます。

創業者利益を獲得する目的

創業者利益を獲得する目的はさまざまですが、なかでも特に重要なのは以下の3つです。

セミリタイアするため

創業者利益を獲得する目的の一つ目は、セミリタイアするための資金獲得です。

いったん一息ついてから新たにビジネスを始めるにしても、ハッピーリタイアをして悠々自適の老後を過ごすにしても、ある程度のまとまった資金が必要です。その資金を、創業者利益で獲得します。

経営者として激務をこなしている間は、気が休まる瞬間がなかった方も、セミリタイアすれば仕事に追われる生活から解放され、余裕のある余生を送ることが可能です。

また、創業者利益を資産運用に回せば、一定の収入を得ながら生活することも望めます。

新規事業用の資金にするため

創業者利益を獲得する目的の2つ目は、新規事業用の資金獲得です。創業者利益を新規事業の資金として活用すれば、新たに融資を受けることなく事業を立ち上げられます。

競業避止義務があるため、創業者利益獲得後はこれまでと同じ内容の事業はできませんが、磨き込まれた商売のコツやビジネスセンスは、他の業種でも十分に転用できるはずです。

前回よりもまとまった資金を元手に事業をスタートできるため、個人資産をリスクにさらすことなく、新事業を始められるでしょう。

負債精算のため

創業者利益を獲得する目的の3つ目は、会社経営によって積み重なった負債をまとめて精算するためです。

大半の創業者は、会社を経営していく過程で、資金調達のために金融機関から融資を受けます。売上が伸びれば伸びるほど必要な資金も多額になるため、ある程度の負債が残ってしまうケースが一般的です。

また、融資では経営者が個人保証を行う場合が多いため、万が一の際は、経営者の個人資産が差し押さえられるリスクも背負っています。

こうした負債の解消や、経営者の個人保証の解除など、経済的および法的リスクを軽減する目的でM&Aを実行して、創業者利益の獲得が目指されるわけです。

創業者利益の相場

創業者利益に、明確な相場は存在しません。これは、株価に大きな影響を与える企業価値が多様な要素から構成されているためです。純資産、将来の収益予測、市場での競争力に加え、保有する技術やノウハウといった無形資産なども重要な評価要素です。

参考値として「時価純資産額+営業利益の2年分から5年分」を用いるケースが多く見られますが、これはあくまで目安に過ぎません。

M&Aを例に挙げると、実際の価格決定プロセスではM&A仲介会社などの専門家が企業価値を算定し、その評価額を基準として、売り手と買い手の双方が合意できる金額を探ります。この過程では、業界動向や市場環境なども考慮されるため、同じような規模の企業でも、状況によって売却価格が大きく異なることがあります。

創業者利益を左右する評価要素

株価に大きな影響を与える企業価値は、以下のようなさまざまな要素を総合的に評価して決定されます。

これらの要素を理解し、適切に対応することで、より多くの創業者利益の獲得が期待できるでしょう。

収益が発生しているか

収益性の高さは、企業価値を評価するための主要な指標です。現在の収益状況だけでなく、将来的な収益力も重要な評価ポイントとなります。売上向上の取り組みはもちろん、コスト削減やブランド力強化なども売却価格を高める要因となるでしょう。

特に、黒字化を達成し、なおかつ事業を展開する市場全体が拡大傾向にある場合は、より高い評価が期待できます。このような状況は、企業の持続的な成長性を示す好材料となるためです。

有用な取引先や顧客はいるか

魅力的な取引先や顧客の存在は、企業の安定性と成長性を示します。これは買い手企業が、売り手企業の将来性を予測する際に重視する要素です。また、確立された取引関係は、新規開拓のコストを削減できる点でも高評価の要因となります。

取引先との関係性は数値化が難しい要素ですが、具体的な取引実績や継続年数などを示すことで、自社の価値としてアピールすることが可能です。

スキルを持った従業員の存在

優秀な従業員の存在も、大切な評価要素です。専門的なスキルを持つ従業員の育成には多大な時間と投資が必要となるため、買収と同時に確保できる従業員は貴重な経営資源として評価されます。

ただし、M&A実施時には従業員の不安や反発を招く可能性もあるため、モチベーションを維持できるよう、丁寧なコミュニケーションが必要です。従業員は企業の重要な資産であり、その活力維持が企業価値の向上につながります。

会社や事業に将来性はあるか

M&Aにおける企業価値評価では、将来的な収益力を示す「のれん代」の算出が必要です。のれん代には、企業が持つブランド力、人材の質、社会的信用度などの無形資産が含まれます。

これらの要素を適切に評価し、アピールすることで、より高額での売却が可能になるでしょう。提示の際には、独自の強みや市場での優位性を明確に示すことも大切です。

安定した経営が行われているか

経営の安定性は、企業価値評価における重要な判断基準です。安定した収益基盤を持つ企業は、将来の収益予測も良好とみなされ、高い評価を得やすい傾向にあります。逆に、継続的な赤字や、業績の大きな変動は、企業価値を大きく下げる要因となります。

創業者利益にかかる税金の計算方法

株式の譲渡による創業者利益は「譲渡所得」に該当し、他の所得と合算することなく創業者利益にかかる税金だけを単独で計算します。これを「分離課税」と言います。

役員報酬などの給与所得は累進課税のため、金額が増えるほどに税率も高くなりますが、譲渡所得にかかる税率は常に一定のため、たとえ巨額の創業者利益を得ても、税率が累進的に増えることはありません。

なお、創業者利益にかかる税金とその税率は、以下のとおりです。

- 所得税:15%

- 住民税:5%

(概ね5%ですが、正確には地域によって若干異なります)

- 復興特別所得税:0.315%

では、簡単な例を用いて実際の税額を計算してみましょう。譲渡所得は、次の式を用いて算出します。

自社株の譲渡所得=譲渡価額-(出資額+株式譲渡実施時の手数料)

例として、200万円を出資して創った企業を1億円で売却し、仲介手数料として800万円を支払った場合の税額を計算してみます。上述した3つの税金の税率を合計すると20.315%ですから、税金の合計額は以下のとおりです。

自社株の譲渡所得=1億円-(200万円+800万円)=9,000万円

税金の合計額=9,000万円 × 20.315%=1,828万3,500円

したがって、この例では、9,000万円-1,828万3,500円=7,171万6,500円が、創業者利益となります。

ただし、上記以外に特別な課税がある場合は、そちらも考慮しておく必要があります。

創業者利益を最大化するには?

創業者利益の最大化を実現するためには、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、企業価値を最大限に引き出し、株価を高めるための重要なポイントとして、以下の2点を紹介します。

これらのポイントを抑えることにより、大きな利益を獲得することが可能となるでしょう。

自社の強みの見せ方の工夫をする

株価を高め、より多くの創業者利益を得るためには、買い手や投資家に対し、自社の強みを効果的にアピールすることが重要です。ただし、単なる自社の長所の列挙ではなく、弱みも含めた誠実な情報開示が信頼関係構築には不可欠といえます。

特に重要なのは、買い手企業・投資家のニーズを的確に理解し、それに応える価値提案を行うことです。具体的な数値やエビデンスを盛り込んだ提案書を作成し、自社の強みを示しましょう。特に、特許技術や顧客基盤、ブランド価値といった無形資産については、徹底した分析を行い、定量的なデータに落とし込むことで、より説得力のあるプレゼンテーションが可能になります。

このような工夫により、市場や買い手に対して自社の本質的な価値を伝えることができます。

自社を高く評価する相手と交渉する

自社をどのように評価するかは、買い手企業や投資家ごとに大きく異なります。特に、M&Aにおける創業者利益を最大化するためには、自社をより高く評価してくれる相手を見つけることが重要です。その効果的な方法として、入札方式による買い手の選定が挙げられます。

入札方式では、複数の買い手候補から買取条件の提示を受け、最も有利な条件を提示した候補者を選定します。この方式により、自社の価値を高く評価する買い手と出会える可能性を高めることが可能です。競争原理が働くことで、より有利な条件を引き出す効果にも期待できます。

創業者利益に関する注意点

創業者利益に関する注意点のうち、特に重要なのが以下の2点です。

IPOは現金による創業者利益が少ない

IPOによって創業者利益を得ようとしても、株式の現金化が難しいため、まとまった金額を一度に得ることが難しい場合があります。上場企業の経営者が自社株を売却しようとしても、先述のようにインサイダー取引に該当しかねないため、想定通りの株価で売却するのは一般的に容易ではありません。

また、創業者が株式を大量に売ろうとすれば投資家に良い印象を持たれないため、最悪の場合、株価が暴落して資産を大幅に目減りさせてしまう恐れがあります。

IPO後の株式売却は、市場の状況や企業の状態を考慮して行う必要がある点に注意しましょう。

適切な内容で創業者間契約を締結しておく

創業者間契約とは、複数人で会社を設立した場合、途中で会社経営から離れるメンバーの株式を残りのメンバーが買い取ることなどを、あらかじめ合意する契約のことです。

創業者が複数人いる場合、途中で離脱するメンバーが株式の引き渡しを拒否したり、第三者に売却してしまう可能性が考えられます。こうした事態を防ぐためには、創業者間での協力や株式の譲渡に関するルール、買取価額の計算方法などを事前に明確にし、契約を締結しておく必要があります。

なお、創業者間契約は将来の問題や紛争を事前に防ぐための重要な文書であるため、弁護士などの専門家に法的なアドバイスを受けながら、慎重に作成しておくのが良いでしょう。

まとめ

創業者利益を最大化するには、収益性や将来性、人材、取引関係など、多角的な要素を適切に評価し、アピールすることが重要です。専門家の視点を取り入れれば、より効果的なアピールが可能になるでしょう。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 創業者利益とは何ですか?

- 創業者利益とは、オーナー経営者である会社の創業者が、自身の持つ株式を売却して得られる利益のことを指します。

- 創業者利益を得る方法は?

- 創業者利益を得る方法には、IPO(株式上場)やM&A(企業売却)があります。

- 創業者利益を最大化するにはどうすれば良いですか?

- 創業者利益を最大化するためには、自社の強みを効果的にアピールし、自社を高く評価する買い手候補と交渉することが重要です。