更新日

買収防衛策について

買収防衛策とは、敵対的買収から企業の経営権を守るために講じられる各種の対抗手段を指します。上場企業にとって、外部からの予期せぬTOB(株式公開買付)や株式の買い占めによって経営支配を奪われるリスクは常に存在しています。こうしたリスクを未然に防ぐため、あらかじめ定款や契約に仕組みを組み込んでおく「事前型」と、買収が発表された後に対応する「事後型」の2種類の防衛策が存在します。

本記事では、「TOBTOBとは?|詳細記事へ」の基本的な理解を踏まえたうえで、敵対的買収への「守り」として企業が講じる買収防衛策について、分類・手法・判例の観点から整理して紹介します。買収される状況ではなく、どう防ぐかに焦点を当てています。

TOBの基本的な概要や敵対的買収の詳細について知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

このページのポイント

~買収防衛策とは?~

買収防衛策とは、敵対的買収から企業を守るための手段で、事前に設ける予防策と、買収が進行した際に実行する対抗策に分類されます。ポイズンピルやホワイトナイト、COC条項など多様な方法があり、経営判断として状況に応じた選定と法的整合性の確保が重要です。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A基礎知識

- #買収防衛策とは?

~その他 M&Aについて~

買収防衛策とは

買収防衛策とは、敵対する第三者に経営権を取得されないよう、防衛するために各種対策を講じることを指します。

自社株式の過半数を敵対的な第三者に取得されると、実質的に会社の意思決定権を失うことになるため、例えば、友好的な第三者に自社株式を取得してもらうことで、第三者による経営権の取得を阻止するといったことが一つの買収防衛策となります。

まずは、敵対的買収と友好的買収の違い、買収防衛策の現状や種類について確認しましょう。

敵対的買収と友好的買収

敵対的買収とは、買収対象となる企業の経営陣の同意を得ないで進められる買収のことで、買収される側は、買収をしかけられたタイミングで買収側の動きに気付くのが一般的です。

代表的な例として、TOB(株式公開買付)による株式の取得が挙げられます。このような敵対的買収に備えて「買収防衛策」を検討する必要があります。

一方、友好的買収とは、当事者間の合意が取れた状態で進む買収のことで、事前に同意されたタイミングで株式の取得などが始まります。

買収防衛策の現状

レコフM&Aデータベースの防衛策データによると、2023年4月における買収防衛策の導入企業は269社となっており、導入社数のピークである2008年末時点の569社と比べると、減少傾向にあります。

「敵対的買収」というと、買収する側が悪者のように感じられるかもしれませんが、合理的な場合もあります。例えば、非効率な経営を外部から改革し、企業価値を向上させるようなケースが考えられます。

そのため、買収防衛策は「経営者の保身につながる」という考え方もなされるようになり、昨今では減少しています。しかし、望まない第三者からの買収は、どの企業にも起こり得るものです。そうした敵対的買収を防ぐためにも、買収防衛策を検討しておくことは重要です。

買収防衛策の種類

買収防衛策は、「事前の買収防衛策(予防的対策)」と「事後の買収防衛策」の2つに大別されます。さらに、事後の買収防衛策は、「自社」で行えるものと「他者を頼る」ものがあります。

事前の買収防衛策としては、ポイズンピル、黄金株、ゴールデンパラシュート、MBOといった手法が代表的です。一方、事後の買収防衛策としてはクラウンジュエル、ホワイトナイト、第三者割当増資といった手法がよく知られています。

事前の買収防衛策(予防的対策)

まずは、事前の買収防衛策から見ていきます。事前の買収防衛策としては、企業の定款や契約書などに特定の条件を埋め込んでおくことで、敵対的買収を予防するような対策が挙げられます。

ポイズンピル(ライツプラン)

ポイズンピル(Poison Pill)とは、特定の投資家が会社の株式の一定比率以上を取得した場合に発動する条項のことで、既存の株主のみに市場よりも安い価格で新株を購入する権利を付与することをいいます。

株式の買い増しを進める敵対的買収者にとって、議決権比率の低下につながる条項の発動は、毒を飲まされるイメージがあるため「ポイズンピル(毒薬条項)」と呼ばれています。

ただし、既存の株主にとっての一株当たり利益が希薄化する点に注意が必要です。

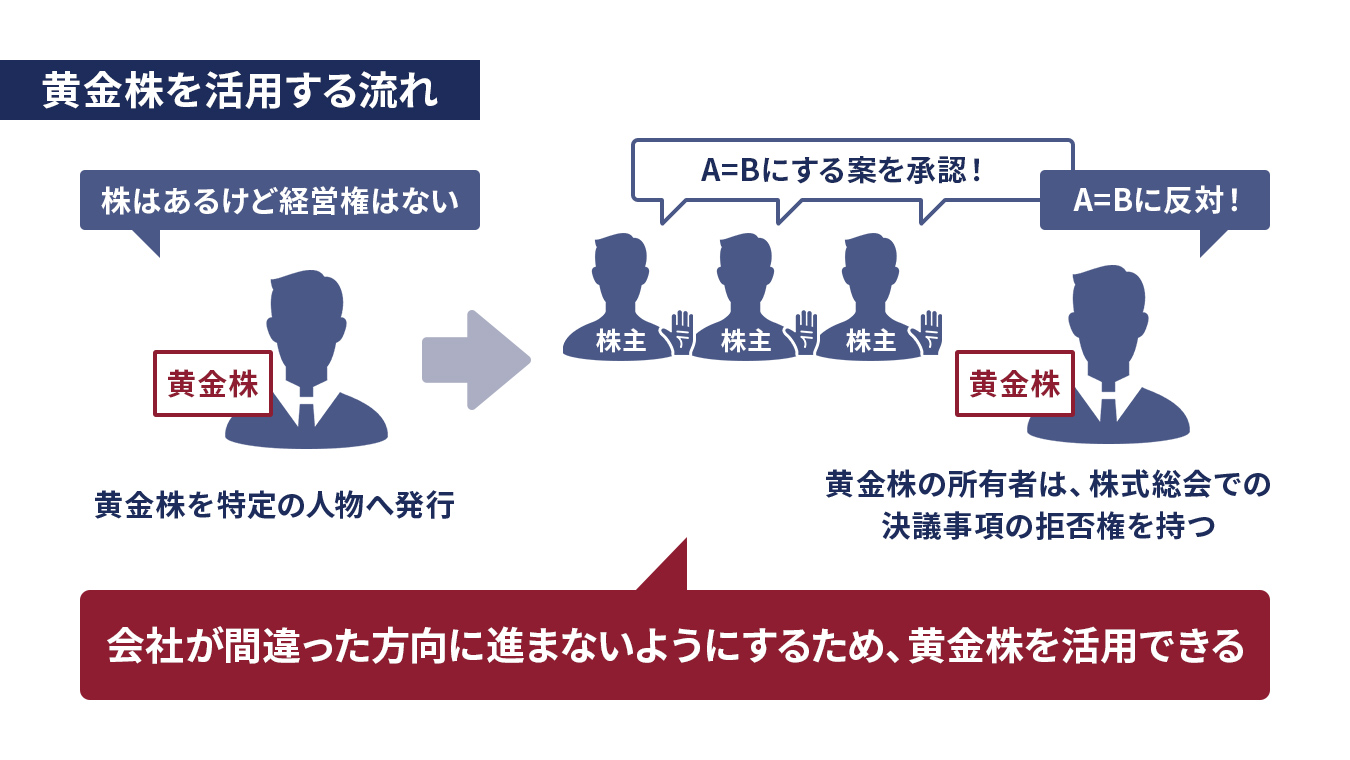

黄金株

黄金株とは、一定の特別な権利を持つ種類株式のことをいいます。通常は、経営権に関連するもので、取締役の選任や解任についての拒否権を持つことが多く、会社法における「拒否権付株式」のことを指します。

他の株式と比べて非常に強力な権利をもつことから「黄金株」と呼ばれますが、絶大な権限であるため、権利の乱用とならないように適切に管理することが重要です。

ゴールデンパラシュート・ティンパラシュート

ゴールデンパラシュートとは、取締役が退職した際の退職金の設定を高額にすることで、買収者の買収意欲を下げる買収防衛策のことをいいます。取締役が買収後の脱出手段として、大金をパラシュートに積んで脱出するイメージから「ゴールデンパラシュート」と呼ばれています。

同様に、買収防衛策の従業員版を「ティンパラシュート」といい、従業員の退職金を高額に設定することで、買収者の買収意欲を低下させることができます。

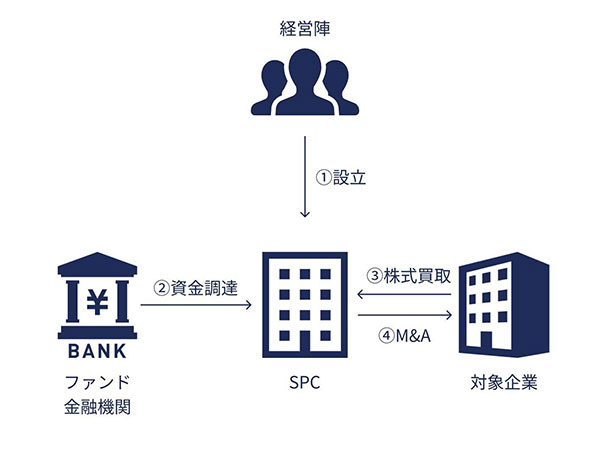

MBO(マネジメントバイアウト)

MBOとは、Management Buy Outの略称で、経営陣が自社を買収することをいいます。経営陣が自社の株式や事業を買い取ることで、第三者から買収されるリスクがなくなり、自由度の高い経営が可能となります。

ただし、MBOを実施するには買収資金を用意する必要があるため、通常は金融機関等からの融資が必要になる点に注意が必要です。

COC条項(チェンジオブコントロール条項)

COCとは「Change Of Control」の略称で、支配権(経営権)の変更を理由として、取引先との契約条件を変更する条項をCOC条項といいます。

取引先との契約書に、COC条項を仕掛けておくことで、敵対的買収が行われた際に重要な取引に制限をかける、契約自体を解除するといったことが可能となります。

ピープルピル

ピープルピルとは、敵対的買収が行われた際に、会社を支える重要な人材(経営陣やリーダー格の優秀な社員)が退陣することを企業の定款などに定めておくことをいいます。

特定の人的資本を強みとして事業を行っているような会社では、特に効果のある買収防衛策の一つです。

プットオプション

プットオプションとは、株式等を特定の期日までにあらかじめ定められた価格で売却する権利のことをいいます。売却のことを「プット」といい、資産を売却する権利であることから、プットオプションと呼ばれます。

事前に株主にプットオプションを付与しておくことで、敵対的買収後に買収側の買収資金を吊り上げる効果があることから、買収防衛策の一つの手段として用いられます。

絶対的多数条項

絶対的多数条項(スーパー・マジョリティ条項)とは、特定の議案に対して決議要件を引き上げる条項を企業の定款等に定めておくことをいいます。

例えば、取締役の選解任については、議決権の90%以上が必要といった形で、あらかじめ決議のハードルを上げることで買収者による経営権の支配を防止できるため、敵対的買収の防衛策として利用されます。

全部取得条項付株式

全部取得条項付株式とは、株主総会の決議によって既存株主の保有する株式の全部を取得できる株式のことをいいます。買収者が保有する株式を株主総会の決議によって取得することができる強い権利であり、買収防衛策として機能します。

ただし、株主側としては、意図せぬ形で会社側に株式を取得されてしまうことになるため、少数株主の権利にも配慮する必要があります。

事前警告型防衛策

事前警告型防衛策とは、買収者が買収行為をしかける際に順守すべきルールを事前に設定し、ルールを守らない場合には、各種対抗措置を講じると警告することをいいます。

具体的な対抗措置は、企業によってさまざまですが、事前に警告することで買収を躊躇させる抑止力のような効果があります。

資産ロックアップ

資産ロックアップとは、買収から一定期間内は資産の売却ができないよう、定款等に定めておくことをいいます。

敵対的買収の一つの狙いとして、企業が保有する含み益の大きい資産を売却し、現金化することによって短期的な利益を得ることを目的としているケースがあります。資産をロックアップする内容を定款に定めることによって、このような狙いを達成できないよう、事前に対策を講じることが可能です。

スタッガード・ボード

スタッガード・ボードとは、役員の改選時期をずらすことで、買収者が一斉に経営権を握らないよう防止することをいいます。スタッガードは、staggered(互い違い)を意味し、ボードはboard of directors(取締役・取締役会)を表しています。

1度の株主総会で取締役の総入れ替えができなくなるため、買収者が経営権を握ることが容易にできなくなります。

事後の買収防衛策(自社)

事後の買収防衛策として、自社でできる買収防衛策について見ていきます。自社で可能な防衛策としては、事業にとって重要な資産を売却・制限することや、マスコミを通じて買収者のイメージダウンを図ること等が挙げられます。

クラウン・ジュエル

クラウン・ジュエルとは、企業にとって重要な資産を友好的な第三者に売却する買収防衛策のことをいいます。事業運営に必要な資産を売却することによって企業価値を低下させ、買収側の買収意欲を減退させることができます。王冠に付いている宝石を取り外して、価値を下げるようなイメージから「クラウン・ジュエル」と呼ばれています。

ただし、重要な資産を売却することは、通常の事業運営に支障をきたすことにもなるため、実行する際は注意が必要です。

ジューイッシュ・デンティスト

ジューイッシュ・デンティストとは、マスコミを使ったイメージ戦略によって、買収者の買収意欲を低下させる買収防衛策のことをいいます。

具体的には、買収者側の社会的弱点や問題について、マスメディアを通じて公告することでネガティブなイメージを植え付け、買収を失敗に誘導する作戦です。ユダヤ系の歯科器具メーカーが利用したことから、ジューイッシュ・デンティストと呼ばれています。

パックマン・ディフェンス

パックマン・ディフェンスとは、敵対的買収をしかけられた会社が、買収者を逆に買収することをいいます。

ナムコ社(現:株式会社バンダイナムコエンターテインメント)が開発したゲームに由来し、パックマンが無敵状態となり、モンスターを飲み込んでしまうイメージから「パックマン・ディフェンス」と呼ばれています。

ただし、買収のための資金が多額となるため、資金的な余裕がないと成功しない難易度の高い買収防衛策です。

労働組合との連携

労働組合と連携することも、買収防衛策の一つとして考えられます。

昨今では、株式会社そごう・西武の買収騒動の際にもニュースになりましたが、従業員が「ストライキ」を行うことで、事業運営に支障を及ぼすだけでなく、社会的なネガティブイメージにより買収者の買収意欲を下げるといった効果が期待できます。

事後の買収防衛策(他者を頼る)

事後の買収防衛策のうち、他者を頼る方法について見ていきます。資金力のある第三者に協力してもらうことによって、敵対的な買収者に対抗する防衛策が挙げられます。

ホワイトナイト

ホワイトナイトとは、敵対的買収をしかけられた際、友好的な第三者に買収してもらうことをいいます。企業を救う第三者のことを、白馬の騎士(ホワイトナイト)に例えたことに由来しています。

ドン・キホーテ(現:株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)が、オリジン東秀株式会社(オリジン弁当)に買収をしかけた際、イオン株式会社がホワイトナイトとしてオリジン東秀を買収した事例が有名です。

イオンというホワイトナイトの登場により、オリジン東秀は救われ、ドン・キホーテは敵対的買収を断念することとなりました。

第三者割当増資

第三者割当増資とは、特定の第三者に自社の株式や新株予約権を引き受けてもらうことをいいます。第三者割当増資自体は、資金調達手段の一つとして利用されるものですが、買収防衛策としても機能します。

具体的には、敵対的買収がしかけられた際に第三者割当を行うことにより、買収のために必要な株式数が増加するだけでなく、友好的な第三者に引き受けてもらうことで買収のハードルを引き上げることができます。

買収防衛策の事例

ここからは、買収防衛策の具体的な事例として、ブルドックソースとニッポン放送の一件を紹介します。いずれも上場企業を対象とした買収であり、ニュースで見聞きしたことがある方も多いのではないでしょうか。

ブルドックソースの事例

まずは、ポイズンピルを発動させた事例として有名な、2007年の「ブルドックソース事件」を説明します。

本件の被買収企業は、ソースや調味料の製造販売を行うブルドックソース株式会社、買収企業は、スティールパートナーズという投資ファンドの関連会社(以下、スティールパートナーズ)です。

スティールパートナーズは、ブルドックソースに対して、事前の通告なくTOB(株式公開買付)の通知を行いました。これを受けてブルドックソースは、TOB成立後の経営方針等について質問をしますが、スティールパートナーズからは十分な回答が得られず、本TOBに反対の意見を表明しました。

そのため、TOBに反対するブルドックソースとTOBを進めたいスティールパートナーズは敵対構造となり、最終的には裁判での争いに発展します。

裁判までの具体的な流れですが、まず、ブルドックソースは買収防衛策として「ポイズンピル」を発動し、新株予約権を既存株主に無償割当することとしました。スティールパートナーズはブルドックソースの筆頭株主でしたが、本無償割当では「非適格者」とされ、新株予約権が行使できない条件となっていたため、株主平等原則に反するとして東京地方裁判所へ訴えます。

しかし、最高裁判所においてもスティールパートナーズの訴えは棄却され、結果的にブルドックソースの買収防衛策である「ポイズンピル」が成功しました。

ニッポン放送の事例

次に、2005年に世間をにぎわせた「ライブドアによるニッポン放送の買収騒動」を説明します。堀江貴文氏を擁するライブドアは、ニッポン放送の買収により、フジテレビの経営権を取得することを画策していました。

当時のフジテレビとニッポン放送の関係はいわゆる「ねじれ状態」にあり、規模の大きいフジテレビが規模の小さいニッポン放送の子会社となっている状態でした。このねじれ状態を利用して、ニッポン放送の買収によりフジテレビの経営権を取得することがライブドアの狙いです。

2005年2月にライブドアが時間外取引を通じてニッポン放送の株式を取得し、ライブドアの保有比率は約35%となりました。買収を恐れたニッポン放送は、第三者割当によりフジテレビを引受人とする新株予約権を発行することとなりました。これより、発行済み株式数の増加およびフジテレビの持ち株比率が増加するため、ライブドアはニッポン放送の経営権を取得することが困難となります。

そこで、ライブドアは第三者割当の発行差し止めを東京地方裁判所に申請しました。本第三者割当は「現経営陣の支配権の維持」であり、著しく不公正な方法による発行にあたると認められ、ニッポン放送は、新株予約権の第三者割当による防衛策を断念することとなります。

しかし、最終的にはニッポン放送が保有するフジテレビの株式をSBI(ソフトバンク・インベストメント)に貸株として供与し、フジテレビの議決権をSBIに動かすことで、仮にライブドアがニッポン放送を買収したとしてもフジテレビの経営には関与できない状態を作り出します。

すなわち「ホワイトナイト」という形でSBIがフジテレビの株式を取得することになり、ライブドアによるニッポン放送を通じたフジテレビの買収を防衛することに成功しました。

まとめ

買収防衛策は、企業の独立性を守り、経営の安定性を確保するために欠かせない重要な仕組みです。敵対的買収は必ずしも悪ではありませんが、自社の将来を左右する外部からの影響に対して、経営陣や株主が主体的に備えておくことは健全な企業経営の一環といえるでしょう。ポイズンピルやゴールデンパラシュート、ホワイトナイトなど多様な手法が存在する中で、自社の状況に応じた最適な策を検討することが大切です。また、これらの防衛策は法的・倫理的側面でも慎重な対応が求められるため、実行には専門家のアドバイスが不可欠です。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 買収防衛策とは何ですか?

- 買収防衛策とは、敵対的買収に備えて企業が講じる防衛手段の総称です。第三者に経営権を握られないよう、株式構造や契約条項を活用して対抗します。

- 買収防衛策にはどのような分類や主な手法がありますか?

- 買収防衛策は、買収前に備える事前策と、買収後に対抗する事後策に大別されます。事前策にはポイズンピルや黄金株、MBOなどがあり、事後策にはホワイトナイト、クラウン・ジュエル、パックマン・ディフェンスなどがあります。

- 買収防衛策の問題点はありますか?

- 株主平等原則に反する可能性があり、株主価値を毀損するリスクもあります。導入時には法令や判例の整合性が求められます。

- 実際に買収防衛策が発動された事例はありますか?

- 2007年のブルドックソース事件ではポイズンピルが発動され、敵対的TOBへの対抗措置として認められました。

- 買収防衛策は会社法で認められているのですか?

- 買収防衛策は、いずれも会社法で認められた手法ではありますが、大前提として「株主平等原則(第109条)」に準拠していることが求められます。また、経営者の単なる保身ではなく、企業価値の向上に資する内容であることが判例でも求められていますので、注意が必要です。