更新日

MBO(マネジメント・バイアウト)は、経営陣が自社株式を取得することで、より自由な意思決定と迅速な経営判断を可能とする手法です。企業の経営形態を大きく変える手法として注目を集めています。一方、実施にあたっては、資金調達や株主との調整など、さまざまな課題を解決しなければなりません。

本記事では、MBOの基礎知識から実施のポイントまで、詳しく解説していきます。

このページのポイント

~MBO(マネジメント・バイアウト)とは?~

幹部や経営陣自身が所有者から株式を買い取り、経営権を取得すること。実施するメリットとして、多くの株主に分散していた議決権を買い戻すことで、自社の経営がより自由になり意思決定を迅速に行えるようになる点が挙げられる。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&Aの手法

- #MBO(マネジメント・バイアウト)とは?

~その他 M&Aについて~

MBO(マネジメント・バイアウト)とは

マネジメント・バイアウトとは、対象企業の幹部や経営陣自身が対象企業の株式の所有者から株式を買い取り、経営権を取得することです。多くの株主に分散していた議決権を買い戻すことで、自社の経営がより自由になり意思決定を迅速に行えるようになります。

ただし企業の価値が高いほど、経営陣は自社株を買い取るために金融機関やファンドなど、外部から多くの資金を調達しなければなりません。

MBOとM&Aの違い

MBOとM&Aの最大の違いは、買収を行う主体にあります。

MBOは、自社の経営陣や幹部など、企業内部の人物が買い手となることが特徴です。そのため、これまでの経営方針や企業文化を維持しつつ、経営権を移行できる可能性が高いでしょう。

一方、M&Aは外部の第三者による企業の合併・買収を意味します。新しい経営方針の導入により、企業の成長機会を創出できる可能性がありますが、適切に移行が実施されなければ、従業員や取引先が離れていくリスクもあります。

なお、MBOもM&Aの一形態であるため、M&Aの手法に含まれます。

MBOとTOBの違い

MBOとTOBの違いは、買収を行う主体や、非上場企業における実施の可否などです。

MBOは、自社の経営陣が発行済みの自社株式を買い取って経営権を取得することです。経営方針や企業文化を維持することが容易で、企業の上場・非上場を問わず実施が可能です。

一方、TOBは外部の第三者が、対象企業の株式を不特定多数の株主から、証券取引所を通さずに大量に買い付ける手法です。対象企業の支配権を獲得することを目的に行われます。TOBが成立すると、対象企業は買い手側の子会社となるため、経営方針や企業文化の維持が難しいことが少なくありません。また、TOBの対象は上場企業に限定されています。

TOBには、対象企業の経営陣から同意を得て実施する「友好的TOB」と、事前の同意や通知無く行う「敵対的TOB」の2種類があります。

MBOと自社株買いとの違い

MBOと自社株買いは、いずれも株式の買い戻しを行いますが、その目的が大きく異なります。

MBOでは、MBOは経営陣がすべての株式を取得し、企業の経営権を完全に掌握することを目指します。

自社株買いとは、企業が株式市場から一部の自社株式を買い戻す手法です。こちらは株価の上昇や1株当たりの利益向上を主な目的としており、経営権の完全な掌握を目指すものではありません。

MBOの目的

MBOを行う大きな目的の一つに「経営権の完全取得」があります。

近年、IT技術の進歩や国の補助によって株式売買が広く知られるようになりました。

それに伴い、短期的な利益のみを重視する株主が増加し、長期的な経営戦略は受け入れられにくくなりました。

MBOを行い、経営の決定権を自社に戻すことで、株主からの影響を受けずに経営が行えます。

また、自社の情報を厳格に管理できるようになることも目的の一つです。

経営状態や自社の情報は、会社の所有者である株主へ公開や報告する必要があります。

企業秘密や自社のみで留めておきたい情報も共有しなければならないため、株主の数だけ情報漏えいのリスクが高まるでしょう。

情報漏えいを防ぎ、自社独自の製品やサービスを提供したいと考えている企業がMBOで上場を廃止する場合もあります。

MBOのメリット

MBOの主なメリットとしては、以下が挙げられます。

- 迅速な意思決定により経営効率が向上する

- 円滑な事業承継につながる

- 敵対的買収を回避できる

- 従業員からの理解を得やすい

- 上場維持コストを削減できる

それぞれのメリットについて、詳しく解説します。

迅速な意思決定により経営効率が向上する

MBOの実施により株式を経営陣のもとに集約することで、迅速な意思決定が可能になります。

株主が多いと、意見の多様化による利害調整が必要となり、企業の意思決定は遅くなりがちです。例えば業績が悪化して事業再編を行いたい場合も、利害調整に時間がかかってしまうでしょう。また、好調な事業へ経営資源を集中させたい場合でも、各株主の意見を考慮しなければならない状態では、思い切った施策を打ちにくくなります。

しかし、MBOを実施して上場を廃止すれば、経営陣と株主が一致するため、経営の自由度や機動性が高まります。第三者株主の意見に左右されることなく、独立した経営判断が可能になるのです。

円滑な事業承継につながる

現在、少子化やキャリアの自由化によって、日本の多くの企業が後継者問題に悩まされています。後継者を見つけられず廃業する場合でも、専門家への依頼や設備の廃棄などに多額のコストがかかるため、多くの経営者が抱える悩みの種です。

しかし、MBOであれば親族以外の信頼できる幹部や社員にスムーズに承継を行え、自身が株式売却収入を得られるケースがあります。また、買い手と売り手に信頼関係があるため、交渉がスムーズに進みやすく、企業秘密の外部流出を防ぐこともできます。

敵対的買収を回避できる

株式を市場に公開している企業の場合、誰でも株式を取得できる状態にあるため、敵対的TOBを仕掛けられるリスクが存在します。

こうした状況に対し、MBOを実施して経営陣が株式を保有し非上場化することで、第三者による株式取得を防ぐことが可能です。非上場株式の場合は譲渡制限株式となるケースが多く、株主の同意なしでは株式を譲渡できなくなります。

また、経営陣が一定の株式シェアを保有することで、敵対的買収により議決権を奪われ、経営権を掌握されるような事態を、未然に防げるのです。

従業員からの理解を得やすい

従業員からの理解を得やすいことも、MBOの大きなメリットです。

第三者による買収の場合、雇用条件や労働環境の変化に対する不安から、従業員が強い不満を抱くことがあるでしょう。

一方、MBOでは経営陣による株式取得という株主構成の変更に留まります。社内の独立的かつ自由な経営体制は強化されますが、第三者による影響は生じません。そのため、従業員にとって不利な変化が起こりにくく、理解を得やすい傾向にあります。

上場維持コストを削減できる

MBOにより非上場化することで、上場維持にかかっていたコストを削減できます。

上場企業は知名度向上や資金調達の面でメリットがありますが、監査法人への報酬支払いや証券代行費用など、年間で一定額のコストが発生します。

上場のメリットを十分に感じられない企業にとって、MBOによる非上場化は維持コストの削減につながるでしょう。さらに社内の経営体制を強化することで、より効率的な企業成長を実現できる可能性も広がります。

MBOのデメリット

MBOのデメリットは下記の3点です。

- 既存株主に反対される恐れがある

- 経営陣による主観的な経営になる可能性がある

- 買収により多額の債務を抱える可能性がある

デメリットが大きな問題となる場合もあるため、必ず確認しておきましょう。

既存株主に反対される恐れがある

MBOは、株式を自社の経営陣が買い取るため、既存の株主からの反感を買う可能性があります。

株主によっては、売却価格をつり上げることもあり、集めた資金より買い取り金額が上回ってしまう場合もあります。

しかし、経営陣が安く買い取りたいのと同様に、既存株主も高く売りたいというのは自然なことです。

既存の株主との交渉は、専門家へ相談しながら慎重に進めるようにしましょう。

経営陣による主観的な経営になる可能性がある

自社ですべての株式を取得することで、経営の意思決定スピードは早くなり、大胆な施策を打てるようになります。

しかし、外部の客観的な意見を取り入れることがなくなるため、経営陣のみが先走り、従業員や顧客が離れていくかもしれません。

株主がいることで、新規事業への挑戦できなかったり短期的な利益追求に走ったりする可能性もありますが、株主からの指摘によって十分な計画を立ててから事業に取り組むこともあります。

MBOは、株主の存在や資金面などを精査したうえで、実施しましょう。

買収により多額の債務を抱える可能性がある

上場企業の資金調達の方法として「株主からの支援」もあります。

しかし、MBOで自社株式をすべて取得すると、株主からの資金調達が困難になります。

また、MBOのために経営陣は既存の株主から株式を買い取る資金の捻出が必要です。

自社に十分な資金が無く、金融機関や投資ファンドからの借り入れを行う場合、債務だけが増加する可能性もあります。

一度はMBOを検討していても、多額の負債によるキャッシュフローへの影響を考え、断念する方も多くいます。

資金面でも大きな影響がでることを考えた上で、MBO実施を検討しましょう。

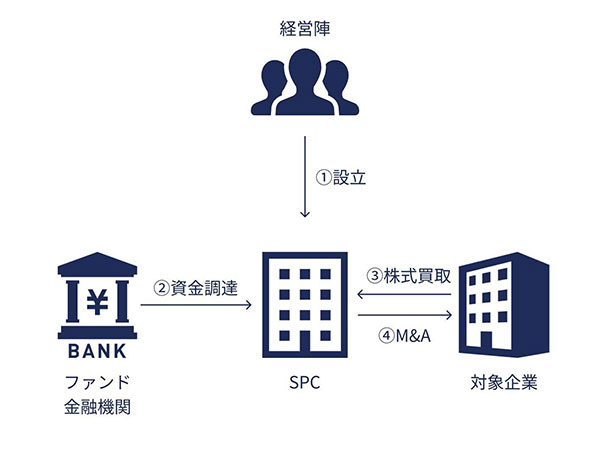

MBOの流れ

MBOを実施する際の流れは、以下のとおりです。

- 対象企業の価値を算定する

- 株式取得のためのSPCを設立する

- SPCが資金を調達する

- SPCが自社の株式を買い取る

- SPCとMBO対象企業を合併する

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

1.対象企業の価値を算定する

MBOを実施するにあたり、まず対象企業の価値を算定し、株式取得金額を決定する必要があります。価値算定には「DCF法」「純資産価額法」「類似会社比準法」などの手法が用いられますが、いずれも専門的な知識が求められます。

株式の取得価格が著しく低い場合、税務上の課税リスクが発生する可能性があるため注意が必要です。既存株主からの株式買取においては、適正な企業価値に基づいた価格設定が重要となります。

こうした複雑な算定には、M&Aアドバイザーなどの専門家に相談し、支援を受けることをおすすめします。

2.株式取得のためのSPCを設立する

経営陣は、対象企業を子会社化するための受け皿として「SPC(特別目的会社)」を新たに設立します。SPCとは、特定の事業目的のために設立される法人のことで、その運用範囲は限定されています。

事業実態を持たないSPCを通じて金融機関から借入を行うことで、経営陣が個人で負債を抱えるリスクを避けることができるのです。

3.SPCが資金を調達する

設立した新会社に株式取得金を用意します。

株式の売買を行うほどの資金が無い場合、資金調達先として下記のようなものが挙げられます。

- 金融機関

- 金融ファンド

- ビジネスローン

- 日本政策金融公庫

企業の状態によりますが、金融機関やファンド、ビジネスローンは借入のハードルが比較的低いでしょう。

日本政策金融公庫には貸し出し条件があるため、きちんと確認してから申請しましょう。

4.SPCが自社の株式を買い取る

株式買取の段階では、SPCが既存株主から直接株式を取得していきます。上場企業の場合に採用されるのは、一般的にTOB(公開買付)という手法です。合意された買取代金は、SPCから既存株主へと支払われていきます。

5.SPCとMBO対象企業を合併する

株式取得が完了し、SPCが対象企業の株式を100%保有する状態となったら、両社の合併へと進みます。この合併によって経営陣が株主としての地位を確立し、MBOのプロセスは完了です。

MBO成功のためのポイント

MBOを成功に導くためには、実施前の準備から実行後の経営まで、さまざまな要素を慎重に検討する必要があります。ここでは、特に重要な3つのポイントについて解説していきましょう。

MBO達成後のビジョンを考えておく

MBOを実施すると、MBOを成功させることが目的になってしまいます。しかし、あくまでも企業運営が本番です。MBOがゴールではなく、MBO達成後のビジョンを明確にしておきましょう。

MBOを行うと、上場廃止のリスクや調達した資金の返済スケジュール管理などが必要です。また会社の信用が低下する懸念や株主の確認が無くなることで、経営が揺らぐ可能性も想定できます。MBO開始前に、MBO後の計画を立てておいてください。

株主との対立回避のために利益相反対策を講じる

利益相反とは、雇用者と経営者、あるいは自社と取引先など、二者以上の利害が対立する状況を指します。MBOにおいては、できるだけ安く株式を取得したい経営陣と、高値での売却を望む株主との間で、利益相反が起こるケースが珍しくありません。

特に、経営陣が低い価格を設定した場合、株主の利益が損なわれることが懸念されます。そのため、利益相反の可能性がある取引を行う際には、事前に株主総会でその内容を明確にし、不利益情報も透明性をもって開示したうえで承認を得る必要があるでしょう。

既存株主とのトラブルを防ぐためにも、中立的な立場の専門家に依頼して株式価値を算出し、適正な価格での取引を心がけることが重要です。

専門家へ相談する

MBOで重要なことは、株式の買い取りです。株式の買い取りはスムーズに進まない場合も多く、株主によっては意見の食い違いで対立することも考えられます。また予想外のリスクなども考えられ、経営陣だけでMBOを成功させるのは困難でしょう。

MBOを行う際には、専門家への相談がおすすめです。特にM&Aの実績や経験を持つ専門家に依頼すれば、買取価格の相場や具体的なMBOのスケジュールなど総合的なアドバイスを受けられます。また株主と対立したときにも、専門家の視点を加えることで説得が可能です。

近年のMBOの事例

MBOは、近年さまざまな業界で活用されています。ここでは、2024年に実施された代表的な事例を3つ紹介し、それぞれの背景や目的について見ていきましょう。

株式会社永谷園ホールディングス

2024年7月、老舗食品企業の永谷園ホールディングスはTOBによるMBOを実施し、上場を廃止しました。

同社はこれまで「旭川生ラーメン」で知られる藤原製麺や、「ビアードパパ」を展開する麦の穂ホールディングスを買収するなどして事業領域を拡大し、国内食品市場で大きなシェアを築いています。

しかし、厳しい経営環境やライフスタイルの変化、さらにはインバウンド需要の増加に伴う日本食の再評価など、市場環境の変化を受け、海外展開や設備投資、M&Aの必要性を強く認識するようになりました。

同社は新たなニーズへの対応や戦略的なM&Aを実行するための原資確保を目指し、MBOによる上場廃止を決断しました。これにより、社内の経営体制を強化し、中長期的な事業成長への取り組みを本格化させています。

株式会社インフラトップ

2024年4月、DMM.comグループ会社である株式会社インフラトップの経営陣は、一部事業のMBOを実施し、新会社BUBU株式会社を設立しました。これにより、成長著しい事業におけるより迅速な意思決定と柔軟なリソース活用を可能にする、独立体制の構築を目指しています。

同社はこのMBOに際し、ブランド力と成長戦略の強化を目的として「DMMフリーランス」を「フォーエンジニア」へと改名しました。独立後の新会社では、より柔軟な体制で事業拡大と市場シェアの向上に取り組んでいます。

株式会社エスライングループ本社

2024年6月、岐阜県に本社を置く中堅物流企業のエスライングループは、創業家が設立したSPCを通じてMBOを実施しました。

非上場化により機動的な経営体制の構築を実現した同社は2024年問題への対応を図ると共に、配送エリアの拡大やロジスティクス事業における物流サービスの強化を目指します。

まとめ

MBOは経営陣による株式取得を通じて、迅速な意思決定と自由な経営を実現する手法です。実施にあたっては、企業価値の算定や資金調達、株主との利害調整など、専門的な知識と慎重な準備が必要となります。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な実績と経験を活かし、MBOの検討段階から実行まで、専門的な観点からサポートいたします。経営戦略としてMBOをご検討の際は、ぜひご相談ください。