更新日

事業再生ADRでは、中立の立場の第三者が債権者と債務者との調整に入り、法的整理手続きによらずに事業再生計画を策定する制度です。双方の税負担を軽減でき、債務者に対するつなぎ融資など事業再生の円滑化が図られます。本記事では、事業再生ADRの意味や現状と共に、メリット・デメリット、手続きの流れや成功事例を解説します。

このページのポイント

~事業再生ADRとは?~

事業再生ADRとは事業再生の法的整理と私的整理のメリットを組み合わせ、裁判外手続き(ADR)によって債務者の事業再生を図る制度。具体的には、中立の立場に立つ第三者が、過剰債務を負う債務者と金融機関などの債権者との調整を行い、事業再生計画を策定する制度のことで、法的手続きを避けつつ事業価値を修復し、債権者と債務者の合意に基づいて債務の猶予・減免などを行い、経営困難な企業の再建を目指すものである。通常の商取引と併行して進められるので、負担軽減が期待できる一方で、会社の信用保持にも寄与でき、第三者機関が介在するためトラブルを回避でき、公平性・信頼性が担保されるため、事業を迅速に再構築したい場合に向いた制度といえる。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A用語集

- #事業再生ADRとは?

~その他 M&Aについて~

目次

1. 事業再生ADRとは?

事業再生ADRは、事業再生の法的整理と私的整理のメリットを組み合わせ、裁判外手続き(ADR)によって債務者の事業再生を図る制度です。

事業再生とは、過剰債務を負う債務者を倒産させることなく、債権者との調整によって事業を再構築する制度です。事業再生には、裁判所が関与する法的整理と、債権者と債務者の交渉によって手続きが進められる私的整理があります。

ADRとは、「Alternative Dispute Resolution」の略で、裁判外で法的問題を解決する手続きを意味します。

1-1. 意味:民事再生法などを使わない債務整理

事業再生ADRとは、中立の立場に立つ第三者が、過剰債務を負う債務者と金融機関などの債権者との調整を行い、事業再生計画を策定する制度です。2007年の産業活力再生特別措置法改正によって成立し、2013年の産業競争力強化法制定で継承されました。

現在では、事業再生における法的整理と私的整理の長所を組み合わせたADRとして活用されています。具体的には、法的手続きを避けつつ事業価値を修復し、債権者と債務者の合意に基づいて債務の猶予・減免などを行い、経営困難な企業の再建を目指します。

1-2. 現状:利用件数は限定的

現状において、事業再生ADRの利用件数は限定的にとどまっています。経済産業省の発表によると、令和3年3月までに手続き利用申請があったのは86件(269社)で、このうち60件(219社)において、債権者全員の合意に基づき事業再生計画案が成立しています。

実際には、大企業以外の利用が難しく、制度自体の知名度が低いため主要手段にはいたっておらず、利用件数は伸び悩んでいます。

- 外部リンク

- 事業再生ADR制度について|経済産業省

2. 事業再生ADRのメリット

事業再生ADRの主なメリットは、次の5点です。

- 商取引に支障が出ない

- 公平性・信頼性が担保される

- 手続きが円滑に実施できる

- つなぎ融資を受けられる

- 税制優遇がある

2-1. 商取引に支障が出ない

事業再生ADRの最大のメリットは、商取引に支障が出ない点です。私的整理と同様、債権者と金融債務者の間で行われ、取引先には秘密裏に進めることができるからです。通常の商取引と併行して進められるので、負担軽減が期待できる一方で、会社の信用保持にも寄与します。

2-2. 公平性・信頼性が担保される

事業再生ADRの実施においては、公平性・信頼性が担保される点もメリットといえます。通常、事業再生における私的整理は当事者同士の話し合いで進められるため、交渉途中に制約が生じたり債権者間で対立が起こったりする可能性があります。事業再生ADRでは第三者機関が介在するためトラブルを回避でき、公平性・信頼性が担保されるのです。

2-3. 手続きが円滑に実施できる

手続きを円滑に進められ、比較的短期間で終了する点もメリットです。事業再生ADRは手続きの開始から終了まで約3ヶ月かかります。一般には、法的整理は約6ヶ月、私的整理は1年以上かかる場合もあるため、事業を迅速に再構築したい場合に向いた制度といえるでしょう。

2-4. つなぎ融資を受けられる

事業再生ADRでは、事業再生の要となる「つなぎ融資」を受けられるのも特長です。つなぎ融資とは、事業再生ADRの手続き中に必要な資金を、事業継続に欠かせない資金として借り入れる融資のことです。事業再生ADRを利用すれば金融機関から支援を受けやすくなり、円滑に事業再建を図れます。

2-5. 税制優遇がある

事業再生ADRでは、債権放棄を伴う事業再生計画が成立した際は企業再生税制等が適用されます。債権者・債務者共に次の税制優遇措置を利用可能です。

- 債権者:債権放棄があれば寄付金ではなく損金として算入できるため、無税償却が可能

- 債務者:資産評定によって評価益、評価損を把握し、益金・損金として算入できる

3. 事業再生ADRのデメリット

事業再生ADRの主なデメリットは、次の3点です。

- 債権者全員の同意が必要になる

- 私的整理と比べて手続きが難しい

- 費用が高額になりやすい

3-1. 債権者全員の同意が必要になる

事業再生ADRの成立には、債権者全員の同意が必要となる点には留意が必要です。事業再生ADRはADR手法の一例であり、裁判を伴わず債務者と債権者の話し合いで進行します。しかし、最終決議では全員の同意が必要となり、同意が得られない場合は、裁判所介入の法的整理へと移行します。

3-2. 私的整理と比べて手続きが難しい

事業再生ADRは公平な第三者が仲介する手続きであるため、私的整理に比べて厳格さが求められ時間と手間を要します。法的整理に比べて柔軟性は出ますが、第三者仲介であるため私的整理より制約が生じてしまう点には気をつけましょう。

3-3. 費用が高額になりやすい

事業再生ADRは、中立的な立場の専門家への依頼によって実施するため、費用が高額になりやすい点もデメリットです。代表的な第三者には、斡旋者である事業再生実務家協会や、事業再生計画の作成を受託する弁護士・専門家が挙げられます。

手続きには、審査料・業務委託金・業務委託中間金・報酬金が生じるため、総じて高額になりやすい傾向があります。計画作成やデューデリジェンスにかかる費用も高額なため、つなぎ融資をうまく活用しながら手続きを進める必要があるでしょう。

4. 事業再生ADRを利用するための条件

事業再生実務家協会では、事業再生ADRを利用するための条件として次の5つを掲げています。

- 過剰債務によって経営が困難な状況であり、自力での再生が困難であること

- 技術や人材などの事業基盤を有し、事業に収益性と将来性があり、債権者からの支援で事業再生の可能性があること

- 民事再生法や会社更生法などの整理手続き申立てにより、信用力低下をもたらし、事業価値が著しく毀損されるなど、事業再生が滞るおそれがあること

- 事業再生ADRによって、債権者が破産手続きよりも多く回収できる可能性があること

- 手続実施者選任予定者の意見や助言に基づいて、公正かつ経済的合理性を有する事業再生計画案の策定可能性があること

5. 事業再生ADRの手続き・申請の流れ

事業再生ADRの手続きや申請は、次の流れに沿って実施されます。

- 事前準備

- 申請

- 一時停止の通知

- 債権者会議

5-1. STEP1.事前準備

事業再生ADRの申請を出す前に、事前準備を行います。過剰債務の状況を示すためにデューデリジェンスを実施したり事業計画書を策定したりするなど、書面資料も揃えます。

なお、デューデリジェンスの書類には資産評定や貸借対照表、損益計画、弁済計画、事業再生計画案が含まれ、これらの書類は弁護士や専門家に依頼して作成します。

5-2. STEP2.申請

事業再生実務家協会への申請は、まずは事前相談によって行われ、続く事前審査によって事業再生の可能性が判断されます。デューデリジェンスや計画策定など準備しておいた書類を申請時に利用すると、スムーズに審査を進められます。

5-3. STEP3.一時停止の通知

申請受理後、事業再生実務家協会と債務者が連名で「一時停止通知」を対象となる債権者に発送します。これにより、債務者は債務を一時的に免除され、債権者は個別の債権回収や担保設定ができなくなります。同時に、債権者集会を開催して、話し合いの機会を持つように促すこともできる重要な手続きです。

5-4. STEP4.債権者会議

債権者の同意を得るために、全債権者に対する債権者会議を3回実施します。原則は一時停止通知の発送から2週間以内に1回目が開催されます。債権者会議で審議される内容は次のとおりです。

- 第1回:事業再生計画案の説明と議長選出

- 第2回:事業再生計画案の協議

- 第3回:決議

第3回の債権者会議での決議において、債権者全員が同意であれば私的整理が成立します。ただし、1人でも反対者が出た場合や、全債権者からの同意を得られず不成立の場合には、法的整理か調停へ移行します。

6. 事業再生ADRに成功した企業事例

ここからは、事業再生ADRに成功した2つの企業事例を紹介します。事業再生ADRを検討する際の参考にお役立てください。

6-1. 事例1.曙ブレーキ工業

曙ブレーキ工業株式会社は、北米との取引失敗による業績不振から資金繰りが悪化し、2019年に事業再生ADRを申請しました。その結果、国内外の6工場の閉鎖や、全世界において3,000人に及ぶ従業員整理を計画し、借入金返済の一次停止を実施。同年9月、計画承認で事業再生ADRが成立しました。

取引のあった37行もの金融機関が債権放棄に応じ、総額560億円もの債務免除を達成。事業再生ファンドより総額200億円の資金調達に成功して、事業を立て直しました。

6-2. 事例2.ダイヤゼブラ電機

太陽光発電事業をリードしてきた田淵電機株式会社(現:ダイヤゼブラ電機株式会社)は、2018年に事業再生ADRを申請し、約49億円の債務免除と約40億円の返済猶予を受けました。

当該事例の成功要因は、同じ拠点であり以前から取引のあったダイヤモンド電機がスポンサーとして名乗りを上げたことが挙げられます。2019年には、ダイヤモンドエレクトリックホールディングスの完全子会社となり、2021年には吸収分割によって、田淵電機の商号をダイヤゼブラ電機株式会社へと変更しています。

7. まとめ

事業再生ADRは、中立の立場の第三者が債権者と債務者の調整に入り、法的整理手続きによらずに事業再生計画を策定する制度です。事業再生ADRを実行すれば、事業の公平性・信頼性を担保しながら商取引を行うことができ、つなぎ融資や税制優遇を受けられるなど、当事者にとってメリットの大きな制度であるといえます。

しかしながら、債権者全員の同意が必要であり、手続きも煩雑であるために実施の難易度が高く、利用件数は限定的にとどまっています。

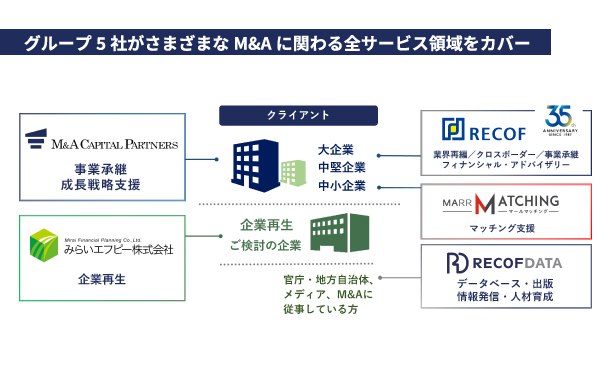

企業再生などM&Aに関するお悩みは専門家への相談がおすすめです。当社のグループでは、企業再生の支援が可能です。グループの総合力を活かし、経営者様のさまざまなニーズにも対応しております。事業再生ADRをはじめ、企業再生をご検討中の方はぜひお気軽にご相談ください。

- 外部リンク

- みらいエフピー株式会社

よくある質問

- 事業再生ADRの根拠となる法律は?

- 事業再生ADRの根拠となる法律は、2007年に改正された産業活力再生特別措置法(産活法)です。2013年の産業競争力強化法制定にて制度は継承され現在に至ります。

- 事業再生ADRと民事再生との違いは?

- 事業再生ADRと民事再生との違いは、事業再生ADRが第三者機関が関与し手続きは非公表で行われる一方、民事再生は法的整理として裁判所が関与し、手続きは公表で行われる点です。

- 事業再生ADRにかかる費用はどのくらい?

- 事業再生ADRにかかる費用は、一律50万円(税別)の審査料、業務委託金、業務委託中間金、報酬金です。審査料以外の費用は、債権者数や債務額に応じて設定されます。

- 事業再生ADRは株価に影響する?

- 事業再生ADRは、原則として非公開で実施されるため株価に影響しないとされています。しかし、事業再生ADRの申請が伝わることで、先行きの不透明感や将来性に対する懸念から株価が急落するケースは否定できません。他方、債務を完済し事業再生計画期間が終了することで、株価が上がることもあります。