更新日

会社法とは

会社法は、企業の設立から運営、清算に至るまでのルールを定めた法律です。この法律を理解することで、企業経営を円滑に進める基盤を築くことができます。

本記事では、会社法の基本から、規定される会社の種類、株式会社の詳細、そして組織再編の手法について詳しく解説します。

このページのポイント

~会社法とは?~

会社法とは、企業の設立から運営、清算に至るまでのルールを定めた法律です。この記事では、会社法の基本から、規定される会社の種類、株式会社の詳細、そして組織再編の手法について詳しく解説します。企業経営を円滑に進めるための基盤を築くために、会社法の重要なポイントを理解しましょう。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A基礎知識

- #会社法とは?

~その他 M&Aについて~

目次

会社法の定義

会社法とは、会社に関する一連のルールを体系化した法律であり、設立や運営、さらには清算まで、包括的に規定しています。

2005年に成立した法律で、2007年に全面施行となりました。それ以前は商法の一部として扱われていましたが、社会情勢の変化やグローバル化に対応するため独立した法律として整備されました。

近年では、2014年にコーポレート・ガバナンスの強化を目的とした改正が行われ、2019年には株主総会の規律見直しなどを含む改正が実施されています。このように、会社法は社会や企業のニーズに対応する形で進化を続けてきました。

会社法の役割

会社法は、会社経営に柔軟性を持たせ、機動力を高める役割を果たしています。その柱となるのは下記の3点です。

- 取引相手の保護

- 利害関係者の利益確保

- 法律関係の明確化

例えば、取引相手は会社法に基づく情報開示制度により、企業の現状を把握し適切なリスク評価が可能になります。また、株主には経営への参画権が与えられ、議決権や情報開示請求権が保障されています。これにより、公正な企業運営が促進されます。

さらに、内部組織や取引ルールを明確化することで、紛争の発生を防ぎ、企業活動を円滑に進める土台を築いています。

会社法の条文・構成

会社法は全8編から構成されています。それぞれの章が、具体的な会社運営や組織再編の手続きを規定しています。

| 編 | 内容 |

|---|---|

| 第1編 総則 | 会社法全体で共通する基本的なルールを定めています。 会社の種類、用語の定義、会社の名称に関するルールなどが含まれます。 |

| 第2編 株式会社 | 会社法の中核をなす部分で、株式会社の設立から解散までのあらゆる側面を網羅しています。 設立手続き、株式の発行・譲渡、株主総会の運営、取締役会などの機関設計、会計処理、解散・清算など、詳細なルールが規定されています。 |

| 第3編 持分会社 | 株式会社以外の会社形態である、合名会社、合資会社、合同会社について規定しています。 それぞれの会社の設立、運営、解散などに関するルールが定められています。 |

| 第4編 社債 | 会社が資金調達のために発行する社債に関するルールを定めています。 社債の発行方法や譲渡、社債権者集会などについて規定されています。 |

| 第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付 | 企業の組織再編に関する手続きを定めています。 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付など、さまざまな形態の再編について、詳細なルールが規定されています。 |

| 第6編 外国会社 | 外国会社が日本国内で事業を行う際のルールを定めています。 会社法のなかではもっとも条文が少ない章です。 |

| 第7編 雑則 | 会社法に関するさまざまな事項を規定しています。 訴訟、登記など、会社法の運用に必要なルールが定められています。 |

| 第8編 罰則 | 会社法の規定に違反した場合の罰則を定めています。 贈収賄罪、特別背任罪など、さまざまな犯罪行為に対する罰則が規定されています。 |

会社法で規定されている会社の種類

会社法における会社は、設立形態に応じて以下の2種類に分けられます。

それぞれの特徴を理解することで、企業経営における最適な選択が可能になるでしょう。

株式会社

株式会社とは、株式を発行することで資金を調達し、事業を運営する会社形態です。

株式とは、会社への出資に対する持分を証明する証券であり、株主は株式を保有することで会社の所有者の一員となります。

この形態では、会社は株主から集めた資金を活用して事業を展開し、利益を追求することができます。また、株主は株主総会に参加し、議決権を行使することで経営に間接的に関与することが可能です。

日本では、大企業から中小企業まで、最も一般的に採用されている会社形態が株式会社です。昔は資本金の最低額が定められましたが、会社法の制定に伴い撤廃されたため、資本金1円でも設立できます。そのため、事業規模に関わらず柔軟に対応できる点が特徴といえます。

持分会社

持分会社は、出資者の責任範囲に応じて、次の3種類に分けられます。

それぞれの種類について以下で詳しく説明します。

合名会社

合名会社とは、すべての社員が無限責任社員である会社形態です。

無限責任とは、会社の債務に対して、社員個人が自己の全財産をもって責任を負うことを意味します。この形態は会社法制定以前から存在する歴史ある会社形態で、資本金の最低額が定められていないため、比較的設立しやすいことが特徴です。

ただし、社員全員が債務に対して無限責任を負うため、出資者にとっては高いリスクを伴う形態といえます。

合同会社

合同会社は、2006年に会社法が施行された際に導入された比較的新しい会社形態です。

この形態の社員は有限責任社員のみで構成されており、会社の負債に対して自己の出資額を限度とした責任を負います。

設立費用が抑えられる点や、所有と経営が一致していることから、迅速な意思決定が可能なことが大きな特徴です。小規模事業やスタートアップにおいて、コストパフォーマンスが高い会社形態として注目されています。

合資会社

合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の両方で構成される会社形態です。

無限責任社員は、会社の債務に対して自己の財産をもって責任を負います。一方の有限責任社員は、出資額を限度として責任を負います。

資本金が不要であるため、設立費用が抑えられるだけでなく、定款の自由度が高いことが特徴です。しかし、無限責任社員には会社の負債に対して大きなリスクが伴い、さらに設立時に2名以上の社員が必要であるため、個人単独での設立は難しい点がデメリットといえます。

会社法における株式会社

会社法は、株式会社の設立・運営・管理における基本的なルールを規定しています。この法律に基づくことで、株式会社は株主、投資家、取引先との信頼を築き、透明性の高い企業運営を実現します。

ここでは、株式会社の二大原則と、運営期間について、それぞれ解説します。

株式会社の二大原則

株式会社は、株主平等の原則と株式譲渡自由の原則という2つの基本原則に基づいて運営されます。それぞれの原則について、詳しく見ていきましょう。

株主平等の原則

株主の権利を保護し、公正な企業運営を確保するために、「株主平等の原則」が会社法109条1項に定められています。

この原則は、株主が保有する株式の内容や数に応じて平等に取り扱われることを意味します。例えば、同じ種類の株式を持つ株主であれば、配当や議決権などの待遇は均一でなければなりません。

この原則が存在することで、株式への投資環境が整備され、投資家は安心して資金を提供できます。不平等な扱いが横行すれば、株主の信頼を損ない、結果として企業価値の低下を招くでしょう。

そのため、株主平等の原則は、投資家が長期的な投資判断を行ううえで欠かせない要素です。

株式譲渡自由の原則

株式会社の株主は、原則として自己の保有する株式を自由に譲渡することができます。これを「株式譲渡自由の原則」といい、会社法127条に規定されています。

株式を自由に譲渡できることは、投資家にとって、株式購入後の資金回収を容易にし、投資リスクを軽減するメリットがあります。また、流動性の高い株式は投資を促進し、企業の資金調達を容易にします。

ただし、株式譲渡自由の原則には例外があり、会社は定款に定めることで株式の譲渡を制限することが可能です。これを「譲渡制限株式」といい、会社法107条1項1号、108条1項4号に規定されています。

譲渡制限株式は、経営理念や方針にそぐわない株主の参入を防ぎ、円滑な経営を維持するための有効な手段です。

株式会社の運営機関

株式会社には、会社法に基づき、以下のような運営機関が設置されます。

これらの機関は、株主の権利を保障し、効率的かつ透明性の高い経営を実現することを目的としたものです。どの機関を設置するべきかは、会社の規模や形態によって異なります。

ここでは、それぞれの機関の役割について詳しく見ていきましょう。

株主総会

会社法により、すべての株式会社には株主総会の設置が義務付けられています。

株主総会は、株主が集まり、会社の重要事項を決定する場です。この機関は、会社の基本方針や計算書類の承認、役員の選任・解任など、経営に関わる重要な議案を議決します。

株主総会は、株式会社の最高意思決定機関として位置づけられています。

取締役・取締役会

取締役は、株式会社の業務執行を担う重要な役割を果たします。会社法では、取締役を最低1名以上設置することが求められています。

また、取締役が3名以上いる場合には、取締役会を設置することができます。取締役会は、会社の重要事項を合議によって決定する機関です。

なお、取締役会を設置しない場合には、取締役が1名または2名でも問題ありません。この柔軟性により、会社の規模や運営形態に応じた適切な機関設計が可能です。

監査役・監査役会

監査役は、取締役の職務執行を監査する機関です。取締役の職務執行が法令や定款に適合しているか、会社のために忠実に行われているかを調査し、必要があれば是正を促します。

監査役は独任制の機関であり、複数人いる場合でも、各監査役が独立して職務を行います。各自の判断で監査を行い、経営陣からの圧力に左右されないようにするため、独任制が採用されています。

取締役会を設置している会社では、原則として監査役の設置が義務付けられています。取締役会が業務執行を決定する一方、株主総会の権限が制限されるため、株主の代わりに取締役を監視する役割を担う必要があるためです。

3人以上の監査役で構成される監査役会は、監査報告の作成、常勤監査役の選任・解任、監査方針の決定などを行います。

会計参与・会計監査人

会計参与は、取締役と共に、計算書類、附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を作成する機関です。就任するためには、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のいずれかでなければなりません。

会計監査人は、株式会社の計算書類、附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類を監査する機関です。監査対象は計算書類など会計に関する部分のみであり、業務監査は行いません。会計監査人になれるのは、公認会計士または監査法人です。

公開会社や大会社では、監査法人が会計監査人を兼任するケースが多いです。会計監査人と会計参与は、それぞれ外部と内部から財務諸表の信頼性を確保する役割を担っています。

指名役員・指名委員会

指名委員会とは、株式会社の取締役会内に設置される機関であり、経営陣の選任や解任に関する重要な役割を担います。

会社法第400条の規定により、委員の過半数は社外取締役で構成しなければなりません。公開会社である大会社は、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社のいずれかの組織形態を選択する必要があります。

監査委員・監査委員会

監査委員会は、指名委員会等設置会社において、取締役や執行役といった役員の職務執行を監査・監督する機関です。目的は、経営の透明性を高め、健全な企業運営を確保することです。

監査委員会において、監査委員は3人以上の取締役から構成されなければならず、この過半数は社外取締役でなければなりません。社外取締役を中心の構成で、外部からの客観的な視点による監査・監督を可能とし、企業の不正や会計の粉飾を防止する効果も期待されています。

会社法で規定されている組織再編の手法

会社法には、企業が戦略的な目的を達成するための組織再編手法が規定されています。これにより、経営の効率化や市場競争力の強化が可能です。以下では、代表的な手法について詳しく説明します。

合併

合併とは、複数の会社が統合し、新たな会社形態を作り上げる組織再編手法です。合併を行う場合、統合される会社のうち少なくとも一社が解散し、その権利や義務を存続会社または新設会社が包括的に引き継ぎます。この際、消滅会社の株主には、新たに発行された株式や現金が対価として支払われます。

合併には主に2種類があります。一つは「吸収合併」で、存続会社が消滅会社の権利や義務をすべて引き継ぎます。もう一つは「新設合併」で、複数の会社が新たな会社を設立し、既存のすべての会社が解散する形態です。

合併は、企業規模の拡大、事業の多角化、グループ会社間の統廃合など、さまざまな目的で行われます。また、M&A(Mergers and Acquisitions)における代表的な手法としても広く用いられています。

例えば、M&Aの手法の一つであるMBO(Management Buyout)では、特別目的会社(SPC)が設立され、対象会社の株式を取得した後に合併を実行する手法が一般的です。

- 関連記事

-

M&Aとは?

~M&Aの基本的な意味や流れ、費用などをわかりやすく解説~ -

MBOとは?

~目的やメリット・デメリット、実施の流れ・ポイント、事例を解説~ -

SPC(特別目的会社)とは?

~設立目的や主なスキーム図、活用事例を解説~

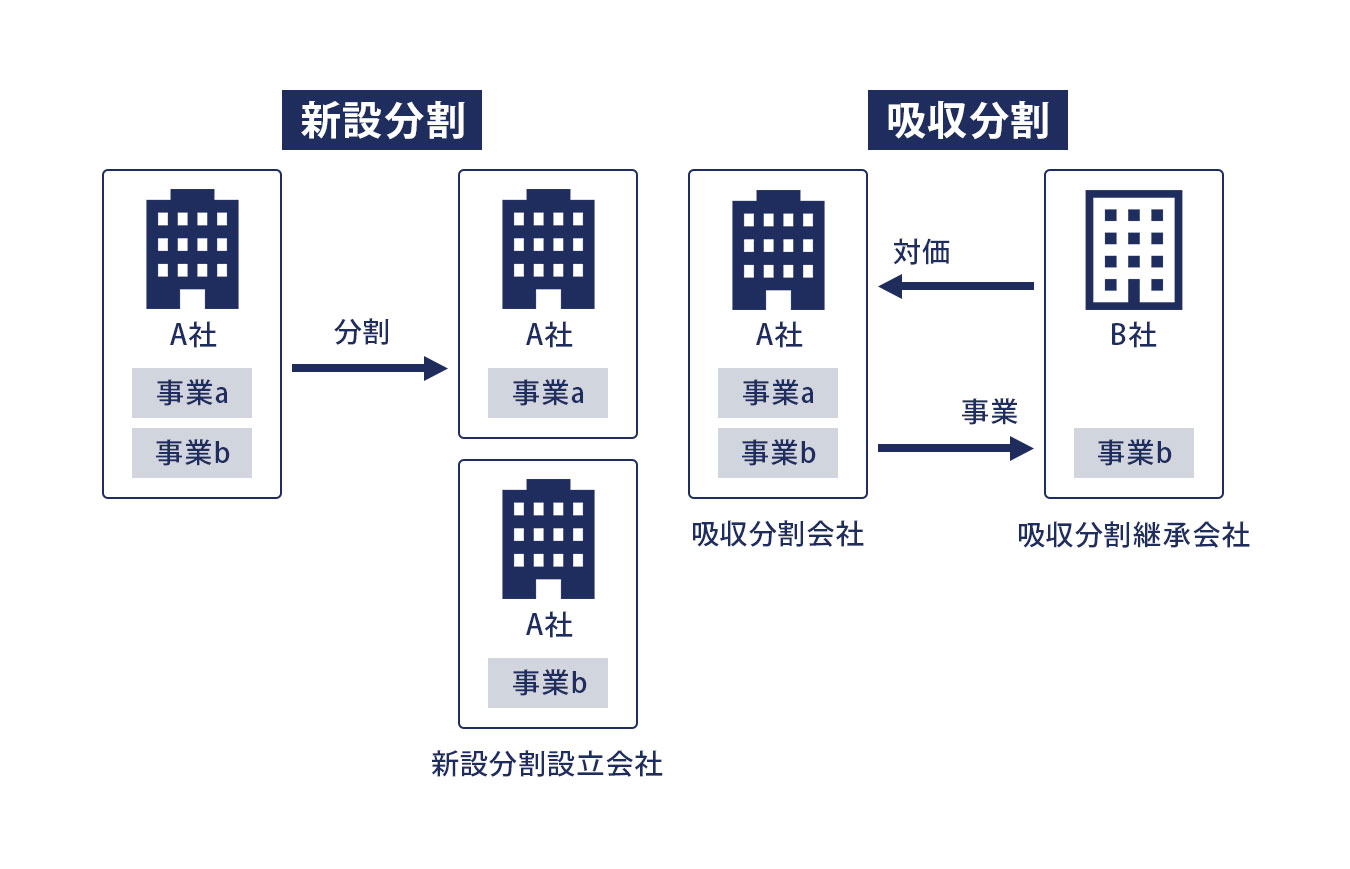

会社分割

会社分割とは、既存の会社が一部の事業を分離し、新たな会社を設立する、または既存の別会社にその事業を譲渡する組織再編手法です。この手法は、事業の再編や経営資源の集中、非効率部門の切り離しに利用されます。

会社分割には、「新設分割」と「吸収分割」の2種類があります。「新設分割」では、事業部門を切り離して新たに設立した会社に承継します。一方、「吸収分割」では、事業を既存の別会社に引き継ぐ方式です。どちらの場合も、承継される事業の債務や契約などは包括的に移転されます。

会社分割の特徴は、分割後も分割会社が存続することです。このため、経営資源を適切に配分しながら効率的な運営を続けることが可能です。特に、事業構造の見直しや財務リスクの分散など、企業再生の一環として多くの企業で採用されています。

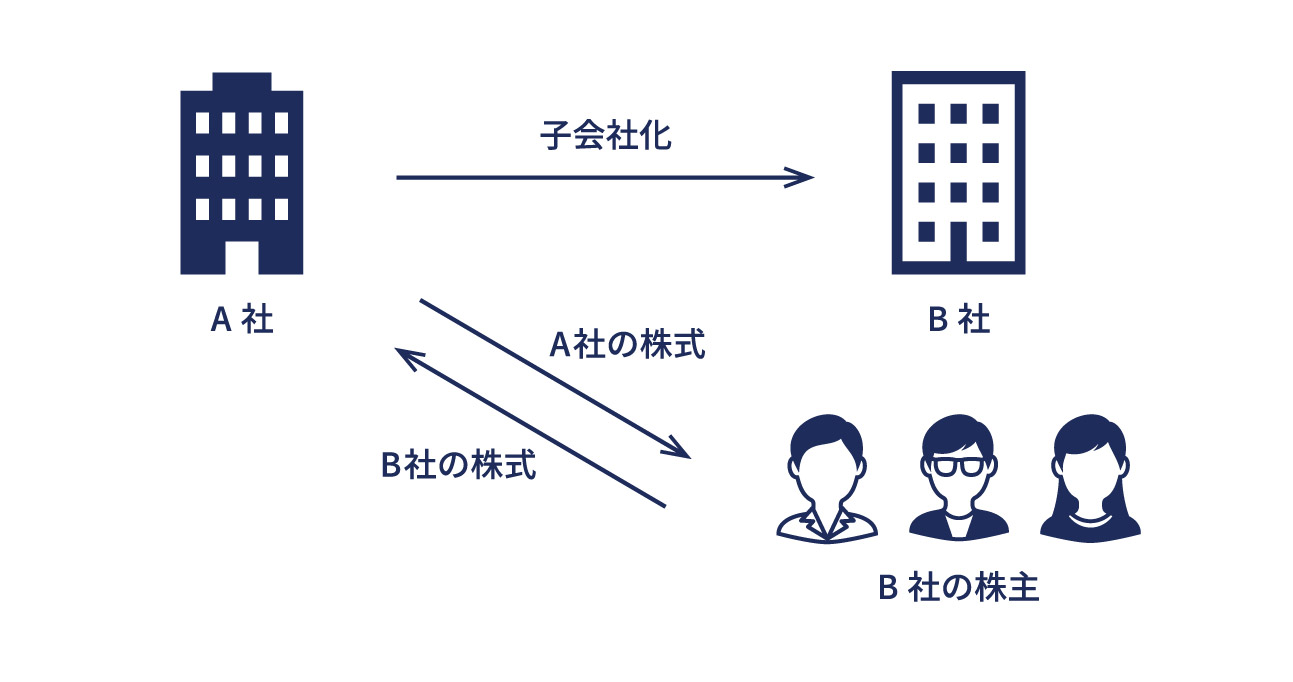

株式交換・株式移転

株式交換と株式移転は、持株会社を設立する際に用いられる手法です。これらは、親子関係の構築や経営資源の統合を目的として活用されます。

株式交換では、既存の2社のうち一方が持株会社となり、他方を完全子会社化します。株式を交換する際、子会社となる企業の株主には、親会社の株式、もしくは現金が提供されます。

一方、株式移転は、複数の企業が共同で新たな持株会社を設立し、両社がその完全子会社となる方法です。企業間の連携を強化し、グループ全体の効率性を高めることを目的に用いられます。株主には新設された持株会社の株式が交付されます。

株式交付

株式交付は、親会社が自社株式を対価として子会社の株式を取得することで、他社を子会社化する手法です。この方法は、完全子会社化を目的としない場合にも適用可能であり、現物出資規制の影響を受けないという特徴があります。

株式交付の利用例としては、新規事業への参入や、特定の市場でのシェア拡大などが挙げられます。自社株式を利用することで、資金調達の必要性を軽減しつつ、迅速かつ効率的に経営戦略を実行できます。

まとめ

会社法とは、会社にまつわるさまざまな事項を規定する法律です。

組織再編の方法も会社法によって規定されており、具体的には合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付などが挙げられます。企業戦略に応じた手法を活用することで、経営効率を高め、持続的な成長を実現できるでしょう。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 会社法とは何ですか?

- 会社法とは、企業の設立から運営、清算に至るまでのルールを定めた法律です。企業経営を円滑に進める基盤を築くことができます。

- 会社法で規定されている会社の種類は何ですか?

- 会社法で規定されている会社の種類には、株式会社と持分会社(合名会社、合同会社、合資会社)があります。

- 会社法で規定されている組織再編の手法は何ですか?

- 会社法で規定されている組織再編の手法には、合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付などがあります。