更新日

事業承継における融資について

中小企業の事業承継では、経営権の引き継ぎに伴い多額の資金が必要となるケースが少なくありません。特に、株式の取得、事業資産の買い取り、相続税や贈与税の支払いなど、後継者にとって大きな資金負担が発生する可能性があります。こうした課題に対応する手段として、「融資制度」の活用が注目されています。

本記事では、「M&Aの資金調達についてM&Aの資金調達とは?|詳細記事へ」の基本的な理解を踏まえた上で、「事業承継」に特化して、資金調達が必要となる具体的な場面や、公的・民間の融資制度の活用方法、各制度のメリットや注意点、融資までの流れについて詳しく解説します。

M&Aの資金調達や事業承継について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

このページのポイント

~事業承継で活用できる融資とは?~

事業承継における融資は、後継者による株式取得や相続税納付、経営安定資金の確保など多目的に活用されます。金融機関や信用保証協会による各種制度には、経営者保証免除や低利条件といった利点がありますが、審査の難易度や申請までの準備には注意が必要です。制度の選定は承継計画の初期段階から進めることが成功のカギとなります。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #事業承継

- #事業承継で活用できる融資とは?

~その他 M&Aについて~

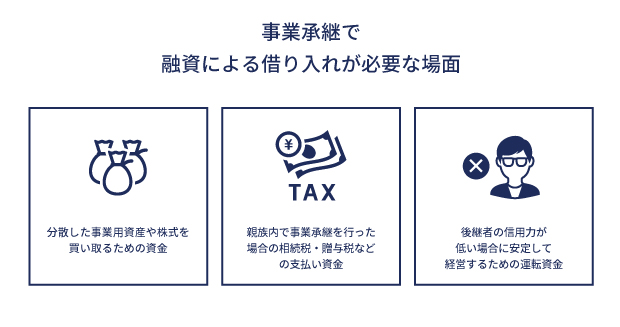

事業承継において融資が必要になる場面

事業承継には、多額の資金が必要になることが多く、融資による資金調達を行うのが一般的です。ここでは、事業承継で融資による借入が必要になる場面を紹介します。

自社株式や事業用資産購入のため

事業承継を行う際は、後継者が事業用資産や株式を買い取るための資金が必要です。特に、従業員が後継者となる社内承継など、親族以外の人が後継者となる場合は、これらの資産を買い取るための資金調達が重要となります。

また、相続で事業承継を行う際に相続人が多数存在し、事業用資産や株式が分散しているケースもあります。その場合は、安定した経営維持のために、後継者がこれらの資産を他の相続人から買い取る必要があります。

このような場合に活用できる借入のことを「事業承継ローン」といい、事業用資産や株式の買取資金に活用できます。

相続税や贈与税の支払いのため

親族内で行う事業承継は、相続や贈与が一般的で、後継者は相続税や贈与税といった税金を負担することになります。税金を納付するためには現金が必要になりますが、納付資金が不足している場合は、資産を現金化しなければなりません。しかし、土地や設備機器、非上場の自社株式など、簡単に現金化できないものもあります。

相続税や贈与税を納めるだけの手元資金が無い場合は、融資を受けて後継者の納税資金を準備します。納税資金を事前に準備しておくことで、スムーズな事業承継が可能です。

事業承継後の経営の安定を図るため

事業承継は、単に事業を引き継ぐだけでなく、その後の経営を継続的に行うことが求められます。

特に、社内承継や親族内承継の場合、後継者の信用力が低いという理由で金融機関から信用を得られず、新たな融資を受けられないケースがあります。先代の時代からのつながりがある金融機関であっても、事業承継に伴う融資条件が不利になることも考えられます。

融資が受けられないと、運転資金が不足し、経営が続けられなくなる可能性があります。そのため、事業承継前に運転資金として融資を受けておくことは、事業承継後の経営安定にとって重要な選択肢です。事業承継ローンを活用し、運転資金を事前に準備しておくことで、事業承継後に資金的な余裕が生まれます。結果的に、経営をスムーズに引き継ぐことが可能となるでしょう。

事業承継で活用できる融資の種類

事業承継に際しては、資金調達の手段として、さまざまな融資制度が用意されています。ここでは、日本政策金融公庫をはじめとした公的機関や、民間金融機関による代表的な融資制度を紹介します。

日本政策金融金庫が支援する融資

日本政策金融公庫は、国が全額出資して設立された公的金融機関として、中小企業の事業承継を支援するための融資を提供しています。なかでも「事業承継・集約・活性化支援資金」は、後継者による株式取得や事業譲渡に活用できる制度です。

このあとの項目では、融資の対象となる要件や、制度の具体的な内容・条件について、詳しく見ていきましょう。

参考:事業承継・集約・活性化支援資金|日本政策金融金庫

事業承継に必要な資金|中小企業庁

融資対象

「事業承継・集約・活性化支援資金」の融資対象となるのは、以下の要件のうち、いずれかを満たす中小企業やその後継者です。

- 中期的な事業承継を計画しており、現経営者と後継者(候補者を含む)が共同で事業承継計画を策定している事業者

- 安定的な経営権の確保などにより、事業の承継もしくは集約を実施する事業者、またはその対象となる事業者

- 事業の承継もしくは集約を契機に、新たな第二創業(経営多角化や事業転換、新市場進出など)を計画している事業者(計画実施後概ね5年以内の事業者を含む)、新規事業に取り組む事業者(取り組み後概ね5年以内の事業者を含む)、またはPMI(Post Merger Integration:合併後の統合プロセス)に取り組む事業者

- 中小企業経営承継円滑化法に基づく認定を受けた中小企業者の代表者、認定を受けた個人である中小企業者、または認定を受けた事業を営んでいない事業者

- 事業承継にあたり、経営者個人保証の免除などを金融機関に申し入れた結果、融資を受けることが困難になった事業者であって、日本政策金融公庫が融資にあたり経営者個人保証を免除する事業者

これらの要件に該当する事業者であれば、「事業承継・集約・活性化支援資金」を通じて、承継に必要な資金を、計画的かつ安定的に調達することが可能です。自社の状況や将来の経営方針に応じて、適切なタイミングでの活用を検討すると良いでしょう。

融資の内容・条件

| 融資限度額 | 14億4千万円 |

|---|---|

| 利率 |

最大2.5% (企業の状況に応じて特別利率または基準利率が適用) |

| 返済期間 |

|

本制度は、地域経済の活性化を目的としており、利率の上限は2.5%に設定されています。条件を満たせば、基準利率よりも低い「特別利率」の適用も可能です。

返済期間は資金使途により異なり、設備資金は最長20年、運転資金は最長10年です。据置期間はいずれも最大5年となっています。融資限度額は最大14億4千万円と高額で、規模の大きな承継にも対応できます。また、担保の有無に関しては個別に相談となっており、状況に合わせた柔軟な対応が期待できるでしょう。

信用保証協会の支援制度

信用保証協会では、事業承継に伴う資金調達を支援するため、保証制度を通じて金融機関からの融資を後押ししています。なかでも、経営者保証が不要となる特別な制度が用意されていることが特徴です。

参考:事業承継をお考えの方| 一般社団法人 全国信用保証協会連合会

事業承継特別保証

事業承継特別保証は、経営者保証を不要とする仕組みが特徴です。また、既存の経営者保証付き借入金についても、借換により保証を外すことが可能な制度として注目されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 融資対象 |

①保証の申し込み日から3年以内に事業承継を予定している中小企業

|

| 資金用途 | 事業資金 |

| 融資限度額 | 2億8,000万円(組合などは4億8,000万円) |

| 融資期間 | 10年以内(据置期間1年以内を含む) |

事業承継サポート保証

事業承継サポート保証とは、持株会社を活用した事業承継に対応するための保証制度のことです。この制度は、持株会社が事業会社の株式を買い取るための、資金調達に活用できます。

事業承継計画書に基づいて株式の集約を行う場合に利用できることから、株式取得に特化した制度として非常に有効です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 融資対象 | 事業承継計画書に基づき、事業会社の株式を集約化するための資金を必要としている持株会社 |

| 資金用途 | 事業会社の株式取得資金 |

| 融資限度額 | 2億8,000万円(無担保8,000万円を含む) |

| 融資期間 | 15年以内(据置期間2年以内を含む) |

経営承継関連保証

経営承継関連保証とは、中小企業のスムーズな事業承継をサポートする制度です。事業承継を予定または実施する中小企業に対して、株式の取得や資金の借り換えなどを支援します。対象となるのは県知事の認定を受けた事業者です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 融資対象 | 事業承継を行うため、県知事の認定を受けた中小企業者(会社または個人) |

| 資金用途 | 県知事が認定した他の中小企業者の経営の承継に必要な資金 |

| 融資限度額 | 2億8,000万円(無担保8,000万円を含む) |

| 融資期間 |

|

特定経営承継関連保証

特定経営承継関連保証とは、後継者が第三者から株式などを取得する際に必要となる資金の調達に際し、債務者を保証する制度です。この保証制度の対象は、県知事の認定を受けた個人となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 融資対象 | 事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、県知事の認定を受けた中小企業者の代表者個人 |

| 資金用途 | 県知事が認定した経営の承継の円滑化に必要な資金 |

| 融資限度額 | 2億8,000万円(無担保8,000万円を含む) |

| 融資期間 |

|

経営承継準備関連保証

経営承継準備関連保証は、M&Aを通じて他の中小企業の承継を行う中小企業者(会社または個人)を対象に、県知事認定のもとで必要な資金の融資を保証する制度です。

融資対象や融資期間などの詳細は、以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 融資対象 | 事業承継を行うため、県知事の認定を受けた中小企業者(会社または個人) |

| 資金用途 | 県知事が認定した他の中小企業者の経営の承継に必要な資金 |

| 融資限度額 | 2億8,000万円(無担保8,000万円を含む) |

| 融資期間 |

|

特定経営承継準備関連保証

特定経営承継準備関連保証とは、事業を営んでいない個人(例えば従業員など)が、県知事の認定を受けて事業を承継する際に利用できる保証制度です。株式の取得など、事業承継に必要な資金の融資を受ける際に活用され、EBO(従業員買収)にも対応しています。

なお、融資対象や融資期間などの詳細については、以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 融資対象 | 事業の承継について県知事の認定を受けた事業を営んでいない個人 |

| 資金用途 | 県知事が認定した他の中小企業者の経営の承継に必要な資金 |

| 融資限度額 | 2億8,000万円(無担保8,000万円を含む) |

| 融資期間 |

|

経営承継借換関連保証

経営承継借換関連保証は、経営者保証付きの既存借入金を、保証不要の融資に借り換えるための制度です。なお、この保証制度を活用するためには、以下の要件を満たさなければなりません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 融資対象 |

県知事の認定を受けた3年以内に事業承継を予定している中小企業者で、次の1から4のすべての要件を満たす法人

|

| 資金用途 | 認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(中小企業者の代表者が保証債務を負う借入に係るもの) |

| 融資限度額 | 2億8,000万円(無担保8,000万円を含む) |

| 融資期間 |

|

地方自治体の融資制度

各地方自治体でも、地域内の中小企業が円滑に事業承継を行えるように、独自の融資制度を設けています。ここでは、2025年3月24日時点の情報をもとに、東京都内の自治体が主体となって実施している代表的な制度を紹介します。

| 融資限度額 | 融資期間 | |

|---|---|---|

|

事業承継支援資金 (立川市) |

2,000万円 | 7年以内(据置期間1年を含む) |

|

特別融資 事業承継支援融資 (荒川区) |

1,500万円 |

|

|

事業承継資金融資 (板橋区) |

5,000万円 | 10年以内(据置1年以内含む) |

|

事業承継支援資金 融資あっ旋制度 (品川区) |

2,000万円 | 7年以内(内据置月数6ヶ月) |

|

事業承継支援資金 (江東区) |

2,000万円 | 9年以内(据置期間1年を含む) |

|

事業承継資金(一般) (町田市) |

1,500万円 | 10年以内(据置期間1年以内を含む) |

|

事業承継資金(承継者個人) (町田市) |

1,500万円 | 10年以内(据置期間1年以内を含む) |

|

事業承継支援融資 (葛飾区) |

3,000万円 | 10年以内(据置期間は1年以内) |

民間銀行による融資制度

事業承継に関する融資制度は、公的なものだけではありません。民間銀行でも、事業承継に特化した融資制度を提供しており、一般的な融資に比べて、事業承継を目的とした融資は審査が通りやすい傾向にあります。

ただし、金利や返済期間、担保の有無などの条件は金融機関ごとに異なり、銀行の規模やビジネスモデルによっても支援の内容は異なります。具体的な条件や制度内容を知りたい場合、まずは身近な金融機関に相談してみると良いでしょう。

なお、一般的にメガバンクは大企業向けにコンサルティングを含めた支援を行うのに対し、地方銀行や信用金庫は、公的機関と連携して中小企業の承継支援を中心とするサービスを展開しています。

事業承継で融資を活用するメリット

資金調達のために融資を活用すると、次のようなメリットがあります。

資金不足でも事業承継が可能

事業承継を行う際には、株式や事業資産を買い取る必要がありますが、そのための資金調達に融資が活用できます。

親族や従業員が後継者であれば、資金の調達を待って事業承継を行うことも可能でしょう。しかし、M&Aによる事業承継の場合は、買い手に資金が無いことで、タイミングを逃してしまう可能性が高くなります。

事業を引き継ぐ側にとって、株式を買い取る資金準備は大きなハードルです。特に、高いシナジー効果が得られそうな売り手企業を見つけた場合は、融資による資金調達でM&Aを速やかに実行できます。

増資をせずに資金調達が可能

法人が、他の事業承継の対象となる株式や事業資産を取得する際の資金調達には、融資のほかに、自社の株式を発行する方法があります。しかし、自社株式を発行すると持株比率が下がり、経営陣として自社の経営に対する影響力が低下するリスクがあります。

持ち株比率が50%を切ってしまうと、株主総会での議決権が少なくなるため、経営権を維持することが難しくなります。その点、融資であれば株式の増資は不要で、持ち株比率が下がるリスクもありません。

金融機関からのアドバイスが受けられる

金融機関は、企業の経営状況を客観的に分析できるため、事業承継についての的確なアドバイスを受けられるというメリットがあります。相続や贈与によって事業承継を行う場合は、節税対策について相談することも可能です。

特に中小企業の場合は、金融機関との関係が非常に大切になります。日頃から、担当者とのつながりを作っておきましょう。

新規事業の資金も確保できる

事業承継を行う際に融資を受けることで、自社の事業展開を見直し、新たな挑戦をするための資金を確保できます。

例えば、融資で得た資金を設備投資に活用することで、既存事業の効率化や新規事業の立ち上げといった新たなチャレンジを行うことが可能です。

また、事業承継ローンは、設備投資や新規事業開拓などの使途に活用できる場合もあります。新たに設備投資を行うと同時に経営の効率化も期待でき、新規事業を始めるための投資にも役立てられます。

事業承継に関する融資を利用する際の流れ

事業承継の融資を利用する際の流れは、次のとおりです。

-

専門家への相談

事業承継の融資を利用する前に、まずは専門家に相談します。専門家は事業承継のプロセスや融資の詳細についてアドバイスを提供できます。 -

事業承継計画の策定

専門家のアドバイスをもとに、具体的な事業承継計画を策定します。この計画には、事業承継のタイミングや方法、必要な資金等が含まれます。 -

事業承継ローンの窓口への相談

計画ができたら、次に事業承継ローンの窓口へ相談に行きます。窓口では、融資の詳細や必要な書類等について説明を受けます。 -

事業承継ローンの申し込み

必要な書類を揃えて、事業承継ローンの申し込みを行います。 -

審査・貸付契約

申し込み後、金融機関によって審査が行われます。審査が通れば、貸付契約を結びます。 -

返済

貸付契約が結ばれたら、指定された期間と方法で返済を行います。

事業承継で融資を活用する際の注意点

事業承継で融資を利用する際には、次のような点に注意しましょう。

個人補償が必要なケースがある

融資を受ける際には、経営者が連帯保証人になるケースが多くあります。個人保証をすることで、多額の負債が経営者個人の負担となり、返済によって生活に支障が出てしまうケースも少なくありません。

このような問題を解決するために、個人保証を無くそうとする動きもあります。個人保証が無くても融資が可能かどうか、金融機関にあらかじめ確認することが大切です。

利息により経営が圧迫される可能性がある

事業承継融資であっても、借入をしているお金であることには変わりありません。そのため、借入金額に応じて利息の支払いが発生します。

返済期間が長期にわたると、利息による返済負担も大きくなります。また、信用保証協会を利用する場合は、融資金額に応じて信用保証料の負担も必要です。利息や保証料の負担を考慮すれば、融資の金額はなるべく抑えて、無理の無い返済計画を立てる必要があります。

融資が受けられるまでに時間がかかる場合がある

金融機関の融資を受けるには、相談を行ってから必要な書類を作成し、審査を受ける必要があります。この一連の流れは、短くても1ヶ月、長ければ2ヶ月程度を要することがあります。

事業承継に関する各種支払いの期限間近になってからローンを申し込むと、期限に間に合わない可能性があるので注意が必要です。また、審査期間中は設備投資に着手できないため、事業承継に影響が出ることもあります。

融資には時間がかかることを前提に、資金が必要になる期限から逆算して、融資の申し込みを行いましょう。事業承継の検討を開始した時点で金融機関に相談に行くのが望ましいといえます。

審査に通らない可能性がある

金融機関で審査を受けても、必ず通過できるとは限りません。

例えば、金融機関からの借入の返済が遅れていたり、カードローンの借入があったりする場合は、審査に影響する可能性があります。また、売上が落ちている場合も、審査を受ける際の懸念点となるでしょう。

万が一、融資を受けることに失敗した場合は、そのまま事業承継を進めるのか、中断するのか検討しなければなりません。審査に通らなかった場合も想定して、資金調達の方法を考えておくことが重要です。

事業承継における融資以外の資金調達方法

事業承継における資金調達では、金融機関からの融資以外にも選択肢があります。なかでも代表的なのが、以下の2つです。

- 事業承継・引継ぎ補助金

- 事業承継ファンド

「事業承継・引継ぎ補助金」とは、中小企業が事業承継を契機として経営の革新や成長に取り組むことを支援するために設けられた制度です。補助金は主に、経営革新事業、専門家活用事業、廃業・再チャレンジ事業の3つに分かれており、企業の状況や承継の形態に応じて柔軟に活用できます。

「事業承継ファンド」とは、後継者不在の企業を対象に株式を取得し、経営支援を通じて企業価値を高めたうえで、M&Aによる売却を目指す資金調達のことです。売却益は投資家に分配されるため、ファンドとしての運用も成立しつつ、経営者にとっては承継と経営安定の両立を図れる手段として注目されています。

まとめ

事業承継には多額の資金が伴うため、融資制度や信用保証制度を上手に活用することで、後継者の資金負担を軽減し、承継後の経営安定を実現できます。株式の取得や事業資産の買い取り、相続税・贈与税の支払いといった資金ニーズに対しては、国の支援制度や金融機関の専用融資を活用することで対応可能です。

また、地域や目的に応じて多様な制度があるため、事前に専門家に相談し、自社に合った融資スキームを計画的に選ぶことが重要です。資金面の準備を怠らずに進めることで、事業承継の成功率を高めることができるでしょう。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- なぜ事業承継では多額の融資が必要になるのですか?

- 株式取得や相続税支払い、事業資産の買い取りなどに大きな資金が必要になるためです。

- 日本政策金融公庫の事業承継融資は誰が利用できますか?

- 後継者と承継計画を策定している企業や、経営安定や第二創業に取り組む中小企業などが対象です。

- 信用保証協会の保証制度にはどのような種類がありますか?

- 特別保証や借換保証など複数あり、無担保や経営者保証免除などの支援が含まれます。

- 事業承継の融資はどれくらいの期間がかかりますか?

- 書類準備から審査・融資実行までに1〜2ヶ月かかる場合があり、早めの準備が重要です。

- 融資以外で事業承継の資金調達方法はありますか?

- 事業承継・引継ぎ補助金や事業承継ファンドなどの手段があります。