更新日

TOBの不成立について

企業買収やグループ内再編、経営陣によるMBO(マネジメント・バイアウト)といった経営戦略の一環として、TOB(株式公開買付)は重要な手段の一つです。しかし、TOBは必ずしも成功するとは限らず、不成立に終わるケースも少なくありません。不成立となった場合、買付人や株主にどのような影響が及ぶのか、また、なぜ成立しなかったのかを理解することは非常に重要です。

本記事では、「TOBTOBとは?|詳細記事へ」の基本的な理解を踏まえたうえで、TOBが不成立となる主な原因や失敗後の影響を整理したうえで、過去に起きた代表的な失敗事例についても紹介します。

TOBの基本的な概要について知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

このページのポイント

~TOBの不成立とは?~

TOB(株式公開買付)は、企業の経営権取得を目的に株式を買い付ける手法です。不成立となる理由には、目標株数に達しない、敵対的買収が阻止される、他企業の参戦、大株主の反発などがあります。TOBが失敗すると、経営権の獲得ができず、株主は対価を得られず、株価が下がることがあります。TOBの手続きは複雑で、専門家の協力が重要です。

関連タグ

- #M&A

- #M&A関連記事

- #M&A基礎知識

- #TOBの不成立とは?

~その他 M&Aについて~

TOBの不成立とは

はじめに、TOBは何を目的として行われ、不成立に至る理由にはどのようなものがあるかについて解説します。

TOBとは

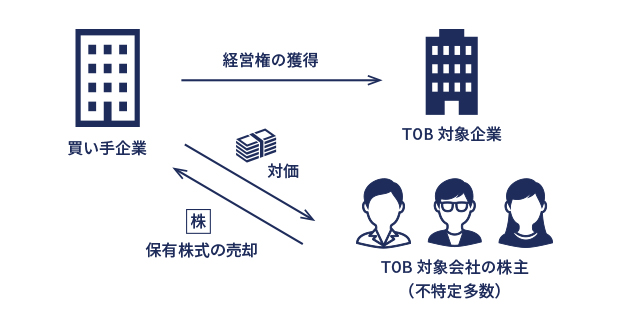

TOBは、Take Over Bid(株式公開買付)の略語で、経営権の取得を目的として、市場の内外から株式を集める手法の一つです。TOBを行う公開買付人が、対象となる企業の株式を市場外で一斉に買い取り、経営権の取得を目指します。

公開買付人は、対象企業の株式を保有している株主に対して、あらかじめ「買付期間」「買付価格」「買付株式数」を公告したうえで、TOBを実施します。

なお、TOBは買収先の経営陣の同意を得て行う「友好的TOB」と、同意なく強行する「敵対的TOB」に分かれます。株主にとっては、高値で株式を売却できる機会が与えられるため、必ずしも敵対的TOBが悪いというわけではありません。

TOBが不成立となるケース

TOBが不成立となるケースは、買付人があらかじめ公告した株式の目標買付数におよばず、TOBそのものがキャンセルに終わる場合です。

その原因は、売却に応募する株主が想定より少ないなど状況によってさまざまですが、一般的に以下のケースでは、TOBが不成立に終わる場合が多いといえます。

いずれのケースも代表的な要因に該当しますので、一つずつ詳細を見ていきましょう。

市場価格が想定外の値動きをした

TOBの買付価格は、高めに設定しなければ、TOBに応じるインセンティブを株主に与えられないため、一般的に市場価格よりも高めに設定されます。

しかし、買付人からすれば、あまり高い価格に設定してしまうと、買収そのものが難しくなり、買収のメリットが薄まってしまいます。そこで、現在の市場価格よりは高いものの、高すぎない程度の価格が設定されるわけです。

こうして設定された買付価格に対して、TOBの実施中に市場価格が想定外の高値となってしまった場合、株主側がTOBに応じるインセンティブが無くなってしまいます。

そのため、市場価格が想定外の値動きをするようなケースでは、TOBが不成立に終わります。

敵対的買収が阻止されていた

当初は株主が支持する友好的TOBでも、買収対象企業の経営陣が自身の進退を懸念して同意せず手続きが進み、結果として敵対的買収へと転じることがあります。株主にとっては経営効率が向上するなら手法の優劣は問われませんが、現経営陣にとっては到底受け入れ難い提案です。

こうした敵対的買収に対して買収防衛策が発動され、TOBが不成立となる場合もあります。代表的な買収防衛策は以下のとおりです。

友好的TOBに対して、買収企業の経営陣から合意を得ず、敵対的買収が行われることがあります。株主にとっては、効率的な経営を行ってもらえれば良いため、どちら側が良い(もしくは悪い)ということはありませんが、現経営陣からすれば、合意していない買収には到底応じられません。

そのため、敵対的買収に対して買収防衛策を講じられた結果、TOBが成立せずに終わることがあります。代表的な買収防衛策は、以下のとおりです。

- ポイズン・ピル

- 既存株主に市場価格より株式を安価で購入する権利を与え、敵対的買収を防ぎます

- ゴールデンパラシュート

- 敵対的買収により旧経営陣が解雇される場合、多額の退職金を設定しておき、敵対的買収を防ぎます

- 第三者割当増資

- 敵対的買収に対して第三者に新株等を割り当て、株式を希薄化させて買収者の持ち株比率を下げ、敵対的買収を防ぐ方法です

他企業がTOBに参戦した

敵対的買収に対する買収防衛策の一つに、ホワイトナイトがあります。対象企業に友好的な企業に白馬の騎士(ホワイトナイト)となってもらい、敵対的買収者に代わって、自社を買収してもらう方法です。

買収防衛策としてホワイトナイトが発動されると、敵対的買収者に対抗して、新たに友好的な他企業がTOBに参戦します。一般的には、敵対的買収者よりも高値での買収が進められるため、TOBは不成立に終わります。

大株主が反発した

株主が買付けに応じなければ、TOBは成立しません。例えば、創業家が筆頭株主グループを形成しているようなケースでは、大株主が買収後の経営方針などからTOBに反対すると、目標とする割合の株式の取得が難航してしまうことがあります。

したがって、大株主がTOBに反対するようなケースでは、TOBが不成立に終わることがあります。

TOBが失敗するとどうなる?

次に、TOBが失敗に終わった場合、何が起きるのかについて解説します。TOBが失敗すると、買付人や株主、株価には以下のような影響が生じます。

経営権の獲得ができなくなる

TOBの目的は、対象企業の経営権を獲得することです。株式を取得すると株主総会での議決権が得られるため、例えば発行済株式の2/3を超える株式を取得できれば、単独で株主総会の特別決議を可決できる権利があります。

一方、敵対的買収等のケースでTOBが不成立に終わってしまうと、公開買付者は目標に掲げた株式数に達することができず、想定している経営権の獲得に失敗してしまうのです。

その結果、TOBの目的である経営権の獲得ができなくなります。

公募がキャンセルとなり株主は対価がもらえない

TOBが失敗に終わると、多くの場合、公開買付人が行った株式の公募がキャンセルとなります。したがって、公開買付人はTOBに応じた株主の持つ株式を買い取ることなく、TOBは終了してしまいます。

TOBが行われる際は、買取価格が時価よりも高く設定されるため、TOBに応じた株主はプレミアム価格で株式を売却して、通常よりも多いキャピタルゲインを得ることが一般的です。

しかし、他の株主がTOBに応じなかった結果不成立に終わった場合は、公募自体がキャンセルとなるため、株主はプレミアムが上乗せされた対価をもらえなくなってしまいます。

株価が下がる

TOBが失敗するケースは概ね、敵対的買収が成立しなかった場合です。現経営陣が敵対的買収者による買収を退けるため、さまざまな買収防衛策を発動し、その結果、敵対的買収者によるTOBは失敗に終わります。

しかし、買収防衛策の多くは、自社の企業価値にも一定程度のダメージを与えて買収を思いとどまらせる、いわば「肉を切らせて骨を断つ」手法です。

そのため、買収防衛策を発動した企業の多くは、TOBの不成立後に株価が下がる傾向にあります。

TOBが失敗に終わった事例5選

最後に、国内外のビジネスにおいて、TOBが失敗に終わった実例を紹介します。

ブルドックソースの事例

家庭用のソースや調味料などを製造販売しているブルドックソース株式会社は2007年、米国のヘッジファンド「スティール・パートナーズ」から、全株取得を目指したTOBの実施を宣言されます。

これに対し、ブルドックソースは対抗手段としてポイズン・ピルを発動し、スティール・パートナーズの持株比率を下げようと画策します。ブルドックソースの買収防衛策は、既存の株主に対し新株予約権を無償で割り当てるもので、既存の株主が新株を取得することで、スティール・パートナーズの持つ株式の割合を下げることを目的としたものでした。

この新株予約権は、スティール・パートナーズに対しても付与されたものの、新株予約権の割当にあたり「非適格者」と認定されるため、実質的には行使できません。

新株予約権の行使を巡り、裁判でその正当性が争われましたが、最高裁でスティール・パートナーズの申し立てが棄却され、ブルドックソースへのTOBは失敗に終わりました。

ぺんてるの事例

文房具最大手のコクヨ株式会社は2019年、筆記用具最大手のぺんてる株式会社の株主から株式を買い取り、同社の買収を行うことを発表します。

ぺんてるは非上場会社でしたが、コクヨは当時ぺんてるの筆頭株主だった投資会社を通じて間接的に株式を保有しており、同ファンドからぺんてる株を取得し、TOBによる直接的な資本関係の構築を目指しました。

これを拒んだぺんてるの経営陣は、ホワイトナイトとして文具大手のプラス株式会社を擁立し、コクヨの敵対的買収に対抗します。

ぺんてるの元従業員や取引先などが持つぺんてる株を巡る争奪戦が両者で行われた結果、コクヨの株式保有率は約46%まで迫りましたが、過半数に達することはできず、結局TOBは失敗に終りました。

ユニゾホールディングスの事例

不動産事業とホテル事業を営むユニゾホールディングス株式会社は、傘下に多数の事業会社を持ち、各社が保有する優良不動産は多額の含み益を抱えていました。しかし、こうした状況に反して業績が振るわなかったことなどから、株価は低迷を続けます。

そこで、ホテル事業の拡大を目指していたHIS(株式会社エイチ・アイ・エス)が2019年、ユニゾホールディングスの株式取得を目指し、TOBの実施を発表します。

ユニゾホールディングス側は対抗策として、米国投資ファンドのフォートレス・インベストメント・グループをホワイトナイトとして擁立し、HISを退けることに成功しました。ところが、今度はさらに高額のTOBを、米国投資ファンドのブラックストーン・グループによって実施されてしまいます。

その後、二転三転した結果、最終的にはユニゾグループの従業員による株式の取得(EBO)が成立し、ユニゾホールディングスは上場廃止となりました。

ドンキホーテホールディングスの事例

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現:株式会社ファミリーマート)は2018年、株式会社ドンキホーテホールディングス(現:株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)を持分法適用会社にするために、TOBの実施を発表します。

ドンキホーテホールディングスを持分法適用会社にすれば、親会社であるユニー・ファミリーマートホールディングスは、持分比率に応じた利益を自社の収益として計上することが可能になり、収益の大幅な改善が期待できるからです。

しかし、TOBによる買付価格が市場価格を下回っていたことから、株式をほとんど取得できないまま買付期間が終了し、TOBは不成立に終わりました。

焼津水産化学工業の事例

調味料などの食品製造を行う焼津水産化学工業株式会社は、2023年に、国内投資ファンドのJ-STAR株式会社によるTOBの実施を受けます。

当初は順調に推移したものの、旧村上ファンド系の投資会社等が株式の取得を進めた結果、株価は上昇し、買付価格を上回る高値で推移していきます。

そのため、J-STARは当初予定していた株式数の取得に失敗し、TOBは不成立に終わりました。

まとめ

敵対的買収が買収防衛策によって失敗に終わることは珍しくありませんが、近年では通常のTOBであっても、不成立に終わるケースが増えています。TOBを行うためには事前にかなりの準備が必要で、実施には莫大なコストがかかるだけに、簡単に失敗するわけにはいきません。

そのため、TOBや買収防衛策を考える際は、専門家のアドバイスを受けながら進めていくのが良いでしょう。専門家であれば、いつ何をすべきか、また何をしたら失敗するかを熟知しています。

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- TOBとは何ですか?

- TOBとは、Take Over Bid(株式公開買付)の略語で、経営権の取得を目的として、市場の内外から株式を集める手法です。

- TOBが不成立となる理由は何ですか?

- TOBが不成立となる理由には、目標株数に達しない、敵対的買収が阻止される、他企業の参戦、大株主の反発などがあります。

- TOBが失敗するとどうなりますか?

- TOBが失敗すると、経営権の獲得ができず、株主は対価を得られず、株価が下がることがあります。さらに、買付人は目標株数に達せず、買収計画が頓挫することになります。