更新日

- #業種別M&A動向

- #化学業界 M&A

化学業界のM&A動向について

近年の化学業界では、国内市場の飽和や原材料高騰、環境規制強化を背景に、事業ポートフォリオの再構築や成長分野へのシフトを目的としたM&Aが活発化しています。2024年以降は低金利やサステナビリティ志向の高まりも追い風となり、国内外で多様な買収・売却事例が増加。中小企業の事業承継や異業種連携も進み、業界再編が加速しています。

本記事では、化学業界の概要をまとめたうえで、化学業界のM&Aについて、動向や利用するメリット、代表的な事例、成功させるためのポイントなどについても、詳しく見ていきましょう。

化学業界の概要

M&Aについて触れる前の基礎情報として、化学業界の定義と特色をそれぞれ解説します。

化学業界の定義

化学会社は、一般的に石油化学会社とも呼ばれ、石油や天然ガスを原材料に、樹脂やゴム、合成繊維などの化学製品を作り出す会社のことを指します。

化学業界で生産される化学製品は、大きく分けて2種類あり、1つは、分子量が1万以上の高分子を主成分とする化学製品です。プラスチック成形加工品・合成繊維・ゴム成形加工品・塗料・接着剤・インク・トナーなどがあげられ、加工前は液体や粉体ですが、加工後には固形物になります。

もう1つは、分子量が概ね1千以下の低分子と呼ばれる化学物質を主成分とするものです。具体的には、医薬品・化粧品・溶剤・洗浄剤・農薬・化学肥料などがあげられます。素材・材料というよりも、それぞれの物質が科学的な機能を活用する化学製品です。

化学業界の特色

化学業界は、石油・天然ガスを主たる原料として数百万種類もの製品を製造しており、対象とするユーザーも自動車・エレクトロニクスから食品容器など日用品にいたるまで極めて広範囲です。

日用品など消費者が直接手に入れる生産品は最終製品と言われますが、最終製品は化学業界では少数派であり、中間材と言われる製品が大多数を占めます。化学メーカーが製造した中間材は、別の化学メーカーとやり取りされ、また別の中間材に形を変えながら完成品メーカーで最終製品となったものが、自動車などの輸送用機器・スマートフォンなどの電子機器・洋服やプラスチック製品です。消費者が日々手にする大半の最終製品は、化学業界と何らかの形で関わっています。

化学業界で生産される主な製品は、加工度と付加価値が低く少品種大量生産を特徴とする基礎化学品と、加工度と付加価値が高く多品種少量生産を特徴とする機能化学品に分けることも可能です。日本の総合化学メーカーはこれまで、その両方を生産していましたが、基礎化学品は中国などの新興国にコスト面で厳しい競争にさらされ段階的に生産を縮小させています。代わりに技術的優位を活かし、各社が得意とする分野の機能化学品にシフトしている状況です。

化学業界のM&A動向・市場規模

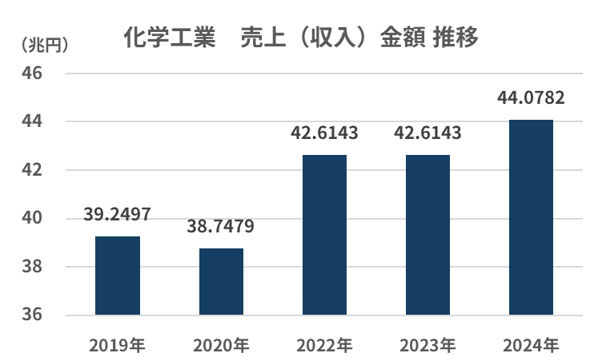

日本の化学製造業は、従業員数・製品出荷額・付加価値額のいずれも国内全体の約1割強を占め、経済・雇用において大きな役割を果たしています。2024年経済構造実態調査(産業横断調査)によると、日本の化学工業の売上高は2024年で約44兆782億円となっています。AI技術の発展や新たなテクノロジー開発を背景に半導体市場の需要が大きく拡大しており、化学業界全体の市場も拡大傾向です。

一方で、近年、原材料である石油や化石燃料の価格変動は非常に激しく、化学業界に大きな影響を与えています。原油の高騰は原材料の価格上昇にもつながり、市場全体としてビジネスモデルの変容を求められている状況です。

また、日本化学産業は、直近20年間で国際競争において大きく立ち位置を変化させました。背景には、化学業界の原材料である国内需要が縮小する一方で、海外市場での需要が拡大したことにあります。M&A事例としても海外企業との実施例が多く見られ、海外への展開や事業拡大を目的としたM&Aが活発化していると推測できるでしょう。

化学でM&Aを活用するメリット

化学業界におけるM&Aの主なメリットとしては、以下が挙げられます。

それぞれ見ていきましょう。

先端技術・研究体制・人材の一体的な強化が可能となる

化学業界では、特許・プロセスノウハウ・試験データといった知的資産の蓄積が競争力の源泉です。M&Aにより、他社が持つ高度な研究施設や熟練技術者を取り込めば、新素材や機能性化学品の開発スピードを一気に高められます。売り手にとっても、技術や人材を後継企業に託すことで、雇用の維持や知見の継承という社会的価値を残すことができます。

コストの最適化・市場拡大が期待できる

化学業界は原材料の調達、製造設備、物流、販売網まで広範なバリューチェーンを持つ業界であるため、M&Aによるスケールメリットが大きいといえます。原材料価格の交渉力や流通網の効率化、製造ラインの統合によって、原価率の最適化と安定供給体制の構築が可能です。

さらに、海外市場へのアクセスや新たな顧客基盤の獲得を通じて、販路を広げるチャンスにもなります。IT・デジタル技術を持つ企業を取り込めば、スマートファクトリー化や品質管理の高度化にもつながるでしょう。

化学のM&A事例

化学業界では、技術力強化や事業領域拡大を目的としたM&Aが活発に行われています。ここでは最新の国内外M&A事例を通じて、業界動向や成功のポイントを紹介します。

神戸天然物化学株式会社と株式会社INCJ

2024年3月、株式会社INCJは、同社が保有するNapaJen Pharma, Inc.の全株式を神戸天然物化学株式会社(以下、神戸天然物化学社)に譲渡しました。神戸天然物化学社は、もともとNapaJen Pharmaから委託を受け、研究開発に必要な一部製品を供給していた企業です。自社のバイオ分野および核酸医薬分野へのポジティブな影響を期待し、譲り受けることとなりました。

米国アグロフレッシュ・ソリューションズ社とペース・インターナショナル社

2024年3月、住友化学株式会社は、同社の子会社であるペース・インターナショナル社をアグロフレッシュ・ソリューションズ社に譲渡しました。ペース・インターナショナル社は、農作物のポストハーベスト事業を展開する米国子会社です。グローバル展開や製品ラインナップを強みとするアグロフレッシュ社をベストオーナーとし、競争力強化と事業拡大の加速を図るために実施されました.

日本ピグメント株式会社と住化カラー株式会社

2024年3月、日本ピグメント株式会社は、住化カラー株式会社(以下、住化カラー社)の株式を取得し、子会社化しました。住化カラー社は各種合成樹脂用着色剤マスターバッチ等の製造・販売を行っています。提案力や技術サポート力の強化、新規顧客・新製品開拓を目的として実施されました。

渡辺化学工業株式会社と八幸通商株式会社

2024年2月、株式会社マナック・ケミカル・パートナーズは、連結子会社であるマナック株式会社が所有する連結子会社の八幸通商株式会社の全株式を渡辺化学工業株式会社に譲渡しました。八幸通商株式会社は中国を拠点に事業を拡大してきましたが、中国の化学品製造環境の変化によりグループシナジーが見込みにくくなり、株式譲渡が決議されました。

ハリマ化成グループ株式会社とヘンケル社

2022年6月、ハリマ化成グループ株式会社(以下、ハリマ化成グループ)は、Henkel AG & Co. KGaA の持つはんだ材料事業に係る商権・資産等の買収手続きを完了させました。今回の買収により、ハリマ化成グループはマレーシアの工場1ヶ所を取得しています。ヘンケル社の高品質な製品群と欧米・中国の顧客基盤を活かし、グローバル市場での事業拡大を目指します。

昭光ハイポリマー株式会社と高分子商事株式会社

2024年10月、昭光通商株式会社は連結子会社である昭光ハイポリマー株式会社(以下、昭光ハイポリマー社)を存続会社とし、高分子商事株式会社を消滅会社とする吸収合併を決議しました。昭光ハイポリマー社は高分子商事社の新規顧客開拓力やOEM・自社ブランド品を取り込み、事業連携をさらに強化する狙いです。

田中藍ホールディングス株式会社と活材ケミカル株式会社

2024年6月、三井化学株式会社は連結子会社である活材ケミカル株式会社(以下、活材ケミカル社)の全株式を田中藍ホールディングス株式会社(以下、田中藍HD)へ譲渡する契約を締結しました。活材ケミカル社は田中藍HDの子会社となり、両社の海外拠点と取引関係を活かして事業機会の創出および領域拡大が期待されています。

化学におけるM&A成功のポイント・注意点

化学業界のM&A成功には、独自技術や特許の補完性評価、優秀な人材の流出防止、環境・法務リスクの徹底調査が不可欠です。中長期的な技術シナジーや従業員への配慮、厳格なデューデリジェンスが統合の成否を左右します。

技術・知的財産の補完性・価値を見極める

化学業界のM&Aでは、対象企業が保有する独自技術・特許・研究パイプラインの価値を正確に見極めることが大切です。特に自社技術との補完関係や、製品群の相互強化が見込めるかが、重要な判断軸となります。

研究開発体制や今後注力すべき素材・用途分野の将来性を含め、中長期的視点での技術評価が必須です。統合後の技術移転や共同開発体制をどこまで現実的に構築できるかも含め、慎重に検討を進めましょう。

専門人材の流出リスクを未然に防ぐ

化学業界では、高度な知識と経験をもつ技術者・研究者が競争力の源泉です。M&A後の離職リスクを抑えるには、処遇の明確化と丁寧なコミュニケーションが欠かせません。また、意思決定のスピード感や研究の自由度など、組織文化の違いを想定することも大切です。

特に、買収先の従業員が力を発揮できる環境を早期に整えることが、統合の成功を左右します。キャリアパスの提示や再配置・再教育もPMIの一環として計画し、人材の活性化と定着を両立させる視点が必要です。

環境・法務リスクのデューデリジェンスを徹底する

化学業界では、環境関連法令や安全基準への対応が経営リスクとなる可能性があります。そのため、環境・法務のデューデリジェンスの実施が欠かせません。

具体的には、過去の環境事故や行政指導、法令違反の有無、廃棄物処理や排出基準の遵守状況などを詳細に調査し、将来のコンプライアンスリスクを可視化します。また、化学物質の取扱い許可、製造設備の保安体制、地域住民との合意形成など、業界特有の制度・慣習にも目を配ることが求められます。

仮にリスクを見落とした場合、買収後に大きな追加投資や信用毀損につながるおそれがあるため注意が必要です。

化学における今後のM&Aの課題と展望

化学業界は、原油や天然ガスなど原材料価格の激しい変動に晒され、従来のビジネスモデルでは収益増加が困難です。収益性や成長性が期待できない事業の切り離しと、コア事業への経営資源集中が今後の課題といえます。

また、グリーンソリューションやサステナビリティ、デジタル化を背景に、異業種M&Aの活発化が見込まれるほか、グローバル化による業界再編に伴う海外企業とのM&Aも実施される見通しです。

- 成約実績一覧

- 当社がお手伝いした化学業界のM&A事例

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 会計事務所業界でM&Aが活発化している背景は?

- 高齢化による後継者不足と競争激化への対応として、資格者確保や顧客基盤拡大を一度に実現できるためです。

- M&Aで優良な顧問先を維持するコツは?

- 顧問先へのタイミングを見た対面説明と担当者の早期紹介で信頼関係を切らさないことが重要です。

- 資格者確保を目的とするM&Aのメリットは?

- 稀少な税理士資格者をまとめて迎え入れられ、事業継続と拡大を同時に図れる点です。

- デューデリジェンスで重視すべき点は?

- 得意分野や担当者スキルを棚卸しし、業務の相乗効果とリスクを具体的に把握することです。

- PMIを円滑に進めるためのポイントは?

- 業務ノウハウ共有の仕組みを整え、短期と中長期の目標を文書化して組織全体で共有することです。