更新日

- #業種別M&A動向

- #塾 M&A

塾業界のM&A動向について

昨今、塾業界は大きな変革が必要な時代となっています。少子高齢化による市場の縮小化、21世紀型の学力を身につけさせるための大学入試改革など、今まで通用していたやり方を変化させ、適切に対応することが不可欠です。

少子化で顧客が減少しているため、学習塾では品質の維持・向上が求められ、サービスの幅を広げることも求められています。塾業界ではこれらの目的を達成するため、M&Aが活発に行われています。

塾業界の概要

少子化や教育ニーズの多様化を受け、塾業界は競争が激化しています。地域密着型から難関校対策塾まで多様な形態が存在し、M&Aも活発化しています。

塾業界の定義

学習塾とは、義務教育課程または高等教育以上の課程にある児童・生徒を対象として、学校における教育とは別で、学習指導や進学指導を実施する教育施設のことです。学習塾の開業には、公的な認可が必要なく誰でも参入できるため、参入障壁が低く、自宅などを学習塾として開業する地域密着の個人塾が大多数を占めています。

大規模な学習塾が大都市に集中しているのとは対照的に、小規模な学習塾は、人口密度の低い地方を中心としているのが特徴的です。そのなかでも、従業員4人以下の零細な学習塾事業所数は、全体の約6割を占めています。

塾業界の特色

学習塾の経営は、個別指導をモデルとするか集団指導を中心とするかで、それぞれのマネジメントシステムは大きく異なります。少子化の進行に伴い、保護者のニーズは生徒個々のレベルに合わせた学習指導を求めるようになり、大手学習塾も個別指導を積極的に導入するようになりました。

個別指導にするには、個別の教室とマンツーマンに対応する講師の数を増やす必要があるため、固定費が大きくなり、損益分岐点を上昇させる結果となってしまいます。固定費を変動費化するために、講師をアルバイトや個人事業主(フリーランス)として雇ったり、家賃が高い1階を賃貸するのではなく、空中階に学習塾を設置するなどの経営努力が見られます。また、大手はこれらの経営圧迫要因を解消するため、かつ生徒のニーズにも対応するため、インターネットを使った個別指導に積極的に投資しているのが通常です。

学習塾の経営は、効率の良い(効果的な)広告宣伝費で、少子化にも関わらず多くの生徒を集めて定着させ、クオリティの高い講師を多く揃え、高稼働率を維持することが大切です。奇策はありません。特に、商品である講師の質と適切な量(人数)は、学習塾経営に大きく影響します。経験・能力・人気のある講師をリクルーティングするか、できなければ稼げる講師に育てるノウハウを構築するかになります。

塾業界のM&A動向・市場規模

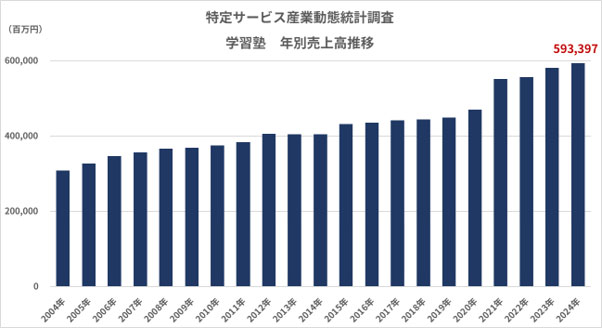

経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査 」によると、2024年における学習塾の年間売上高は5,993億円でした。2023年が5,812億円であったことと比較すると、市場規模は拡大傾向にあるといえます。

文部科学省が公表する令和6年度学校基本調査 によると、昭和60年代以降、小学校・中学校・高等学校の在学者数は減少傾向にあります。一方、ベネッセ教育総合研究所が実施している「子どもの生活と学びに関する親子調査」によると、年代ごとに差はあるものの、いずれもなだらかな増加傾向が見られます。

学習業界に関しては、1人あたりの教育費が上昇しているものの、少子化により市場としては均衡(長期的には縮小)している状況です。このような状況下で、個々のM&A戦略に基づき、規模拡大や新規事業の参入を実現しているのが現状です。

なお、総務省が公表している日本標準産業分類では、学習塾は以下のように定義されています。

- 学習塾とは

-

小学生,中学生,高校生などを対象として学校教育の補習教育又は学習指導を行う事業所をいう。

引用:大分類O−教育,学習支援業 総 説

塾でM&Aを活用するメリット

塾業界でも実施されているM&Aには、活用することで得られるメリットがあります。主なメリットについて、下記に解説していきます。

地域に根ざした生徒基盤をスピーディに獲得できる

M&Aを実施すれば、買い手企業は地域密着型の学習塾にとって重要な資産である「地域での知名度」「保護者からの信頼」「既存の生徒との関係性」といった基盤を、売り手企業から引き継ぐことができます。

これにより、ブランド構築や生徒募集といった、ゼロから新しい地域で塾を開業する場合に必須となるプロセスのなかでも、特に時間と労力がかかるプロセスの大幅な短縮が可能です。

顧客対象が異なる会社を買収することで、小中学生から高校生までの顧客の囲い込みが期待でき、収益構造の安定化も可能です。安定した収益源と事業運営の足がかりを早期に確保できることは、塾業界ならではのメリットです。

優秀な人材(講師)を確保できる

学習塾のサービス品質は、講師の指導力や塾独自のカリキュラム、指導メソッドに大きく依存しています。M&Aを活用すれば、長年培われてきた成績向上につながる教育ノウハウや、地域で実績のある優秀な講師陣をまとめて引き継ぐことが可能です。

これにより、自社単独では獲得が難しい質の高い「教育資産」を短期間で手に入れ、指導力の強化や他塾との差別化ができます。

塾業界のM&A事例

上述の状況下で、塾業界ではM&Aが行われています。ここからは、M&Aが実現した具体的な事例について紹介します。

ヒューリックとリソー教育

ヒューリック株式会社は、教育事業への本格参入を目指し、学習塾「TOMAS」などを展開する株式会社リソー教育の株式を段階的に取得してきました。2024年4月には、TOB(株式公開買付)と第三者割当増資により、リソー教育の連結子会社化を実現しています。

このM&Aの目的は、ヒューリックが手がける教育テナント特化型ビル「こどもでぱーと」などの事業拡大や、リソー教育の運営ノウハウおよびブランド力の活用です。

リソー教育は、最大160億円の資金調達により新教室の開設や設備投資、さらなるM&Aを進める方針であり、両社は首都圏での教育関連施設の拡大とシナジー創出を期待しています。

- 関連記事

-

TOB(株式公開買い付け)とは?

~目的や種類、メリットとデメリットを解説~ -

第三者割当増資とは?

~メリット・デメリットや実務上の注意点などを解説~ -

連結子会社とは?

~意味や定義をわかりやすく解説~

早稲田アカデミーと幼児未来教育

2024年1月、株式会社早稲田アカデミーは、幼児教育分野で実績を持つ株式会社幼児未来教育の全株式を取得し、子会社化しました。

少子化が進む中、早稲田アカデミーは未就学児から高校生まで一貫した教育サービスを提供することで、より早い段階からの生徒獲得と顧客基盤の拡大を狙っています。

また、両社のノウハウやブランドを融合させることで、教育サービスの質向上やグループ全体の成長も期待されています。

成学社と一会塾

2024年4月、株式会社成学社は、医学部・難関大学受験に特化した学習塾「一会塾」を運営する株式会社一会塾の全株式を取得し、子会社化しました。

このM&Aの背景には、少子化や教育ニーズの多様化を受け、難関受験市場での競争力強化と新たな顧客層の獲得を図る狙いがあります。

成学社は既に関西圏で学習塾を展開していますが、一会塾の高度な進学指導ノウハウやブランド力を取り込むことで、首都圏を中心とした難関受験分野への本格参入とサービスの質向上を期待しています。

今後は、両社の強みを活かしたシナジー創出により、さらなる成長を目指していく方針です。

英進館とビーシー・イングス

英進館株式会社が、株式会社ビーシー・イングスの株式を取得した案件です。

福岡県で展開している英進館は、中国地方を中心に田中学習会を展開するビーシー・イングスの株式を取得しました。隣接エリアでの連携を図ることにより、相互補完を図り、さらなる指導力の向上を目的に実施されました。隣接エリアでの連携で、講師間のコミュニケーションなどを生むことができ、上記の目的が達成できると考えられます。

なお、2021年9月に株式譲渡を実施していますが、金額自体は非公表となっています。

増進会出版社の子会社と栄光ホールディングス

通信教育のZ会を手がける、株式会社増進会出版社(現:株式会社増進会ホールディングス)が、子会社である株式会社ZEホールディングスを通じて、栄光ホールディングス株式会社の株式を取得した案件です。

大学受験に強い増進会が、小中学生の指導に定評がある栄光を買収することで、小中学生から高校生までの橋渡しが可能となり、さらなる成長が見込まれました。また、対面教育のノウハウや教材の販売力がある栄光を取り込むことによって、教育サービスの向上が一層図れると期待されます。

2015年6月から7月にかけてTOBを実施し、買収額は約137億円とされています。

塾におけるM&A成功のポイント・注意点

塾業界において、M&Aを実施することで得られるメリットはありますが、一概に成功するとはいえません。ここからは、成功に向けてのポイントについて解説します。

それぞれ見ていきましょう。

お互いの経営理念や指導スタイルを理解する

学習塾はそれぞれに経営理念や指導方法、企業風土などを有して運営されています。また、所属する講師の性格や指導スタイルなども多様で、各自の個性を持っているのが通常です。

相手の経営理念などをよく知らないままM&Aを実施すると、自社との事業方針の不一致や、望んだ効果が得られないなどの可能性が高まり、成功する確率も下がってしまいます。

M&Aを実施する前には、デューデリジェンスを通じて、経営理念や指導方針、現場での教育実態を定性的にも把握することが重要です。

理念や指導スタイルの相違がある場合には、M&A後の運営方針のズレやスタッフ離脱のリスクが高まるため、早い段階でのすり合わせが求められます。

講師やスタッフとの信頼関係維持に努める

学習塾のサービス品質と地域における信頼は、個々の講師の指導力や教室スタッフとの関係性に大きく依存しています。

M&A後に教育理念や労働条件の変化が生じ、既存の講師やスタッフが離職してしまうと、長年培ってきた生徒や保護者との信頼関係が損なわれ、生徒の流出を招きかねません。これは、他の業界に比べて「人」への依存度が高く、信頼関係がサービス継続の基盤となる塾業界特有の注意点です。

丁寧なコミュニケーションと待遇・役割の明確化を通じて、モチベーションを維持し、スムーズな引き継ぎを実現することが大切です。これらの取り組みは、PMI(統合プロセス)のなかでも、人材の定着や指導力の継続性を支える重要な要素となります。

M&A後も講師やスタッフが一体感を持って指導にあたれるよう、理念や待遇に関する対話を積み重ね、職場の安心感とやりがいを醸成することが求められます。

生徒・保護者と丁寧なコミュニケーションをとる

学習塾を選ぶ保護者は、子供の将来がかかっていることから、運営会社の変更に対して非常に敏感になりがちです。教室名や運営体制の変更は、生徒や保護者に混乱や不安を与え、最悪の場合には生徒離れを引き起こす可能性があります。

そのため、M&Aの実施理由や今後の教育方針について、生徒や保護者に対して誠実、丁寧かつ継続的に説明し「これまでどおりの質の高い教育が受けられる」という安心感を提供することが不可欠です。

このような顧客に対する細やかな配慮と信頼維持の努力は、他の消費財やBtoBサービス業とは異なり、教育サービスである塾業界において特に求められている対応です。

これからの塾業界:課題とM&A活用の展望

塾業界のM&Aは、少子化による市場縮小や人材確保の難しさを背景に、近年増加傾向です。今後の課題は、M&A後の講師やスタッフの定着と、地域ごとの教育ニーズや独自ノウハウの活用にあります。

また、デジタル化や異業種との連携も不可欠となっており、単なる規模拡大ではなく、現場の信頼や教育品質を維持しながらシナジーを生み出す統合戦略が必要です。

学習塾は、各社ごとに教育方針や指導スタイル、経営理念が異なります。そのため、M&Aによって異なる文化や価値観が融合できない場合には、現場の混乱やスタッフ・生徒の離脱、サービス品質の低下を招くリスクがあります。

こうした事態を避けるためには、M&A前から両社の理念やビジョンを丁寧にすり合わせ、統合後も現場との対話を重ねて文化的な摩擦を最小限に抑える努力が不可欠です。

- 成約実績一覧

- 当社がお手伝いした教育業界のM&A事例

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 学習塾業界でM&Aが活発な理由は何ですか?

- 少子化による市場縮小や人材確保の難しさを背景に、地域密着型の基盤取得や教育ノウハウの継承を目的としてM&Aが進んでいます。

- 学習塾業界のM&Aで得られる主なメリットは?

- 生徒基盤の迅速な獲得や、優秀な講師陣の確保、教育メソッドの継承が可能で、経営の効率化と収益安定化に繋がります。

- 学習塾業界におけるM&A成功のために重視すべきことは?

- 経営理念や指導方針のすり合わせ、講師や保護者との信頼関係維持、PMIによる一体感醸成が重要です。

- 学習塾業界におけるM&A後に起こりやすい課題とは何ですか?

- スタッフの離職や指導品質の低下、生徒・保護者の不安による離反など、現場の信頼維持が課題です。