更新日

- #業種別M&A動向

- #印刷 M&A

印刷業界のM&A動向について

非常に長い歴史を持ち、古い技術がまだまだ必要とされる印刷業界では、近年、M&Aによる再編が進められています。印刷業を営む事業者の大半は中小零細企業ですが、紙を用いた印刷物からpdfなどのデジタル印刷物に世間のニーズが移行したことなどから、印刷業界の市場規模は縮小傾向にあります。

しかし、こうした状況のなかで業績を伸ばす印刷事業者が積極的に取り組んでいるのが、M&Aです。そこで本記事では、印刷業界のM&Aの動向や市場規模の推移を整理したうえで、印刷業界のM&A事例を紹介したうえで、M&Aのメリットや注意点についても解説します。

印刷業界の概要

M&Aを成功させるためには、業界の構造を深く理解することが重要です。ここでは、印刷業界の定義や特色について見ていきましょう。

印刷業界の定義

印刷業界の制作物は、「出版印刷」と「商業印刷」の2つに分けられます。

「出版印刷」とは、出版社等が発行する商業出版物やコミック等の書籍や雑誌、また地図・教科書等の印刷物のことです。これらは出版社から発注を受け、印刷・加工・製本をして取次店や書店、インターネットなどを介して読者に届きます。

これに対し、主に一般企業の事業に使われる印刷物が「商業印刷」です。商業印刷は、チラシやパンフレット等の宣伝用印刷と、カタログや証憑類等の業務用印刷に分けられ、出版印刷とは違い、事業会社と印刷会社との間で直接取引が行われます。

印刷業界の特色

印刷業界の歴史は長く、かつては「凸版印刷」という手法でハンコと同じ原理が主流として用いられていました。

その後、版に凹凸が少ない「平版印刷」が登場します。平版印刷は印刷技術向上にはなりましたが、それでも手作業が多い技術であったため、その後も長い間アナログが主流の業界でした。

近年ではDTPというパソコンを用いて印刷ができる技術が開発され、ようやく少しずつデジタル化が進んできました。

印刷会社の業務は、印刷に関する豊富な知識が求められる「営業・企画」、デザインやDTP業務を行う「制作」、印刷機にかける版を作成する「製版」、印刷技術を特に必要とされる「印刷」、最後に製本をする「製本・加工」の工程に沿って制作され、まだまだ人的作業が多く残されており、専門のスキルが必要とされるのが特色です。

また、会社の規模によって事業内容と業務内容がかなり異なります。従業員300人以下の中小企業の事業所数が業界の約97%を占めており、残りの約3%が市場における出荷額約40%を担う構造になっています。

印刷業界のM&A動向・市場規模

近年の印刷業界では、インターネット通販に特化した新規参入事業者の増加によって価格競争が激化し、現在同業他社だけでなく異業種なども巻き込んだM&Aが活発に行われています。

一方、印刷業の大手は、既存の印刷事業とは別に、M&Aを活用した積極的な海外展開やデジタルメディア領域などの新規事業に参入し、事業領域を拡大しつつ将来的な印刷物の需要縮小に備えています。

このように、印刷業界そのものがデジタル化の影響により変革期を迎えているため、会社の規模に関係なく、M&Aの件数は増加傾向です。

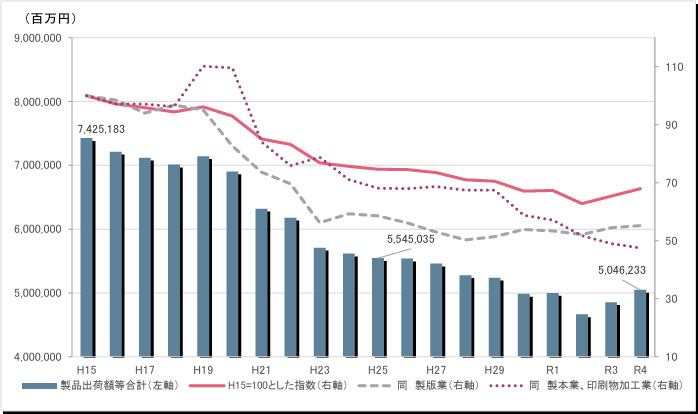

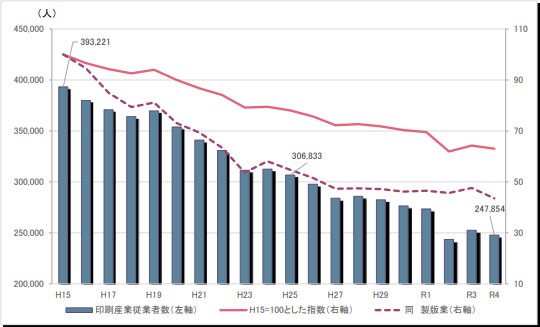

また、印刷業界の出荷額は長く下降傾向にありましたが、2024年度の出荷額は5兆462億円で2017年以来の5兆円台にまで回復しました。一方、従業員数の減少は続いており、市場としては継続して縮小傾向にあることが伺えます。

印刷でM&Aを活用するメリット

印刷業界でM&Aを活用する主なメリットとして、以下の3つを紹介します。

一つずつ解説していきます。

市場シェアの拡大が期待できる

印刷業界でM&Aを活用する1つ目のメリットは、市場シェアの拡大が期待できることです。上述のように市場規模が徐々に縮小しつつある印刷業界において、市場シェアを伸ばすことは容易ではありません。コストをかけてさまざまな施策を行ったとしても、必ずしも成功できるとは限らないでしょう。

しかし、M&Aであれば、高い確率で市場シェアを拡大することが可能です。M&Aで同業他社を買収できれば、買収企業が持つ市場シェアも取り込めるため、一気にシェアを伸ばすことができます。

また、資材などの購入を共通化することでコストメリットが生み出せるため、収益の改善が可能です。

さらに、顧客層や製品の違う他社を買収できれば、お互いの製品を新たな顧客層に販売するチャンスが生まれるため、シナジー効果の創出も期待できます。

これまでに無い技術が手に入る

印刷業界でM&Aを活用する2つ目のメリットは、これまで自社に無かった技術が手に入ることです。自社に無い技術を持つ企業をM&Aで買収できれば、これまでに無い技術が手に入ります。

印刷技術はもちろんですが、買収先がデジタル化に関連した技術や周辺分野の技術などを持っていれば、グループ全体がこうした革新的な技術を使えるようになります。

そのため、シナジー効果の創出はもちろん、事業領域の拡大や異業種への進出も期待できます。

事業の多角化を実現できる

印刷業界でM&Aを活用する3つ目のメリットは、多角化経営が実現できることです。上述のように印刷業界の市場規模は縮小傾向にあるため、多くの企業が新たな収益源を求め、新分野に参入を試みています。その結果、印刷技術を基軸にしつつ、販促プロモーションやブランディングの支援コンサルティングのような総合的なソリューションを提供する企業が増えつつあります。

こうした企業をM&Aにより傘下に入れれば、事業の多角化を短期間で実現することが可能になるでしょう。

印刷のM&A事例

次に、印刷業界で実際に行われたM&Aの主要な事例を、以下に7例紹介します。

日本創発グループと飯島製本

特殊素材や立体物への印刷などを手がけるDTP大手の日本創発グループは、日本最大級の規模を誇る製本企業の飯島製本株式会社を、株式交換により完全子会社としました。

このM&Aは、お互いが持つ設備や知識を活用することで製品価値を高め、ワンストップサービスを強化し、顧客の要望する製品への対応力を向上させることにより、お互いの企業価値を向上させるのが狙いです。

なお、飯島製本は、2021年の第三者割当増資の引受によって既に日本創発グループの連結子会社となっていましたが、この株式取得により完全子会社となりました。

凸版印刷とDECOTEC PRINTING, S.A.U.(スペイン)

凸版印刷株式会社の欧州拠点であるTOPPAN EUROPE GmbHは、スペインのDECOTEC PRINTING, S.A.U.(以下、DECOTEC PRINTING)の株式を過半数取得し、子会社化することに成功しました。

OPPAN EUROPE GmbHは、日本最大級の印刷会社である凸版印刷のスペイン現地法人です。一方、DECOTEC PRINTINGはカタルーニャ州の建装材メーカーで、家具や床などに用いる印刷紙を製造しています。

凸版印刷は、これまで欧州での事業展開を目指し拠点作りを検討していましたが、このM&AによりDECOTEC PRINTINGを子会社化したため、欧州ではじめての製造拠点を手に入れ、欧州での事業展開の足がかりとすることに成功しました。

大日本印刷とシミックCMO

印刷業大手の大日本印刷株式会社は、シミックCMO株式会社の株式の過半数をM&Aにより取得しました。

大日本印刷は印刷業で培った技術を転用し、近年はAIを用いた再生医療分野に積極的に参入しています。一方、シミックCMOは国内を中心に6つの製造拠点を持ち、製薬会社等から注射剤や固形製剤等を受託生産している会社です。

大日本印刷は、製剤開発・製造支援事業のノウハウを蓄積しているシミックCMOを子会社化することで、ヘルスケアソリューション部門の開発を進めていくのが狙いです。

東洋ドライルーブと真永

自動車部品の塗装や印刷加工を行う東洋ドライルーブ株式会社は、同業を営む真永の株式を取得し、子会社化することに成功しました。

当初は増産を目的に出資者を募っていた真永でしたが、東洋ドライルーブによる株式の取得を受け入れ、同社のグループ企業となることになりました。

このM&Aの狙いは、お互いの販売チャネルを有効活用し、国内外を含めた販売におけるシナジー効果を目指すというものです。

プリントネットとウイズプリンティング

プリントネット株式会社は、株式会社ウイズプリンティングの印刷・製本事業を、事業譲渡により譲り受けました。

プリントネット株式会社は、インターネット印刷通販事業を営み、全国に5つの拠点を持つ企業です。一方、ウイズプリンティングは大阪で印刷、製本を行っていましたが、スマートフォンの普及やデジタル化の影響で業績が悪化し、民事再生の手続きを申請していました。

このM&Aは、関西圏のサービス強化と運送コストの低減等を目的に、大阪に新たな製造拠点の確保を検討していたプリントネットと、大阪に拠点を持ち印刷から製本までワンストップで対応できるウイズプリンティングとの間でシナジー効果が見込まれた結果です。

イムラ封筒とハシモトコーポレーション

2022年1月、株式会社イムラ封筒は、株式会社ハシモトコーポレーションの全株式を取得し同社を完全子会社化しました。

イムラ封筒は、封筒メーカーとして培った技術を武器に、オーダーメイド封筒を中心としたパッケージソリューション事業や、発送関連サービスを展開している企業です。

このM&Aでは、主力工場を支える協力会社であったハシモトコーポレーションをグループ化することで、パッケージソリューション事業の運営基盤を安定させることを目的としています。

また、外部に委託していた印刷工程を内製化することで、グループ全体としての業務効率の向上を狙いました。

大日本印刷とハコスコ

2023年7月、大日本印刷株式会社は、XR・ブレインテック分野で事業を展開する株式会社ハコスコの株式を51%取得し、同社をグループ会社として迎え入れました。

ハコスコは、メタバースの構築や360度映像の配信といったXR領域に加え、脳科学とテクノロジーを融合したブレインテック分野にも取り組んでいます。今回のグループ会社化は、メタバースや脳科学技術を活用した新規事業の創出を加速させることが目的です。

具体的には、ハコスコが提供するメタバース構築ツール「メタストア」と、DNPが持つ3Dデータ構築の技術を組み合わせることで、空間コンピューティング技術の高度化を推進しています。

印刷業界におけるM&A成功のポイント・注意点

続いて、印刷業界でM&Aを行うにあたって、成功するために注意すべきポイントについて解説します。

それぞれ見ていきましょう。

デジタル技術の活用を軸に考える

上述のように、既存の紙の印刷物市場は長期的に減少傾向にあります。今後の印刷業界は、これまでの技術をデジタル技術にどのように転用していくのかが重要な鍵を握るでしょう。

したがって、こうした技術開発ができる人材を多く抱えている企業や、既に技術開発に成功している企業を買収対象とし、M&Aの方針を決めていくことが大切です。

また、DX化の推進は業務の効率化の側面からもシナジー効果が創出しやすいため、こうした技術や人材の持つ力をいかに転用できるかが、M&A成功の鍵を握るといえます。

こうした技術や人材を活かすには、PMIの過程で既存部門との連携体制を整え、スムーズにデジタル技術が社内に浸透するよう支援することが欠かせません。

独自の印刷技術の漏洩に注意する

M&Aのプロセスでは、売り手企業が保有する独自の印刷技術について、買い手候補に対して詳細な情報を開示する場面が生じます。しかし、情報開示を行ったからといって、必ずしもM&Aが成約に至るとは限りません。

また、複数の買い手候補と個別に交渉を進める場合、各候補に対して技術情報を複数回開示する必要があります。その場合、秘匿性の高いノウハウや製造技術などが外部に漏洩するリスクは避けられません。

特に印刷業界では、長年にわたって蓄積された特殊な技術や工程が競争優位の源泉となっていることが多く、こうした情報の漏洩は大きな損失を招く危険があります。

M&A交渉を進める際には、秘密保持契約(NDA)の徹底と、段階的かつ限定的な情報開示を通じて、情報漏洩リスクを最小限に抑える工夫が求められます。

保有している設備を確認する

印刷業界では紙の印刷物が減少していることから、デジタル系やその周辺分野などに新規参入する事業者が増えています。しかし、こうした新しい技術の研究開発や新規事業を行うためには、新たに多額の設備投資が必要です。

そこで、こうした設備を既に持っている企業をM&Aにより買収できれば、一から立ち上げるのと比べ設備投資のコストを大幅に低減させることが望めます。

デューデリジェンスの過程で、対象設備の保守履歴や耐用年数、稼働状況などを詳細にチェックすることが大切です。将来の追加投資リスクや運用上の制約が無いかを事前に把握しましょう。

これからの印刷業界:課題とM&A活用の展望

インターネットやpdfなどの電子媒体の発達は日々目覚ましく、紙を媒体とする印刷物の量はこれからさらに減少していくことが予想されます。もちろん紙の印刷物が完全に無くなることは考えにくいですが、商業印刷物は全般的に減少し、既存事業の市場規模が縮小していくことは避けられない状況にあります。

こうした状況下で、これまでの収益を紙の印刷物だけで確保するのは、どの企業にとっても容易ではありません。そこで、印刷業界の多くの事業者は、生き残りをかけて主に2つの施策を実施しています。

1つは、既存の技術を転用した新規事業への参入です。これまで印刷業で培った技術をもとに、新たな技術を開発したり、新たなサービスを市場で展開したりすることが多くの企業で取り組まれています。

そしてもう1つが、M&Aです。M&Aに成功すれば、自社に無い部分を補完することができるため、多くの企業で積極的に取り組まれています。多くの印刷業者にはM&Aのノウハウが蓄積されていないため、外部の専門家と連携しながらM&Aを進めていく必要があります。

- 成約実績一覧

- 当社がお手伝いした印刷・広告業界のM&A事例

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 印刷業界でM&Aが進んでいる理由は何ですか?

- 市場の縮小とデジタル化への対応のため、新技術獲得や事業多角化を目的にM&Aが活発化しています。

- 印刷業界のM&Aで得られる技術にはどんなものがありますか?

- DTP技術やデジタル印刷、ブランディング支援など、既存にない分野の技術を短期間で取得できます。

- 印刷業界のM&Aにおける設備面の注意点は?

- 保有設備の稼働状況や耐用年数、将来の更新リスクをデューデリジェンスで確認することが重要です。

- 印刷業界のM&Aにおいて技術情報の漏洩リスクにはどう対処しますか?

- DAの締結と段階的・限定的な情報開示で、独自技術の保護と交渉の透明性を両立させます。