更新日

- #業種別M&A動向

- #物流 M&A

物流業界のM&A動向について

物流業界では「2024年問題」に端を発した構造変革が加速しています。ドライバーの労働時間規制や人手不足、燃料費の高騰、EC市場の拡大など、複合的な課題が企業の経営戦略を見直す契機となり、M&Aを通じた事業再編が活発化している状況です。

本記事では、物流業界の概要やM&A動向を、代表的な事例、M&Aを成功させるためのポイントなどを解説します。

物流業界の概要

物流業界は、重要な社会インフラを担う業界です。多重下請け構造や労働集約型などの特徴を持ちます。まずは、業界の定義と特色を見ていきましょう。

物流業界の定義

物流業界は、輸送・配送サービスを提供する「運送業」と、保管サービスを提供する「倉庫業」に大別されます。そのうち運送業は、そのなかでも輸送機関ごとに、トラック運送業、宅配便業、鉄道業、海運業、空運業に分けられます。いずれも日本の産業競争力の強化や豊かな国民生活の実現と地方創生を支える、社会インフラです。

また、製造業や流通業など他の業界内で「輸配送・荷役・流通加工・梱包・保管・情報管理」の役割を担っており、単体で独立することのない形態である点も、物流業界の特徴といえるでしょう。

物流業界の特色

物流業界は、ユーザーとなる企業から大手企業へと受注されたのちに、子会社または中小企業に下請けがなされていく、多重下請け構造です。労働集約型であることから、個人が対応可能な業務量には限界があり、規模の優位性(=スケールメリット)が特に重要視されます。陸上・港湾などで行われる運送業は「陸運」と呼ばれ、主にトラック運送業や宅配便などの業務がそれらに該当し、物流業界の約7万5千の事業者のうち、8割以上がトラック運送業です。

国内では、日本郵便や日本郵船、日本通運など大手の物流会社が全国に物流網を展開しており、小規模なものから大規模なものまで広範囲に物流サービスを提供しています。

一方で、中堅以下の企業は特定の地域・荷主・貨物種別などに特化して事業を行うことが多いです。また、小資本でも業界参入が可能なため、零細企業も多いことが特徴として挙げられます。

物流業界のM&A動向・市場規模

2024年の物流業界では、M&Aの件数が前年と比べて大きく増加しました。また、取引金額も大幅に増加しています。この傾向は2025年に入っても続いており、月ごとに複数のM&Aが発表されるなど、業界再編の動きが加速しています。

物流業界でM&Aが活発化している主な背景として挙げられるのが「2024年問題」です。これは、2024年4月から施工された働き方改革関連法の施行によって発生する諸問題のことを指し、労働時間規制や人手不足への対応が、業界全体の課題です。

2024年問題以外にも、以下のような課題が、M&Aが増加する要因となっています。

- EC市場の拡大による物流需要の増加

- 燃料費・人件費などのコスト上昇

- 経営者の高齢化や後継者不在といった事業承継問題

- デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進ニーズ

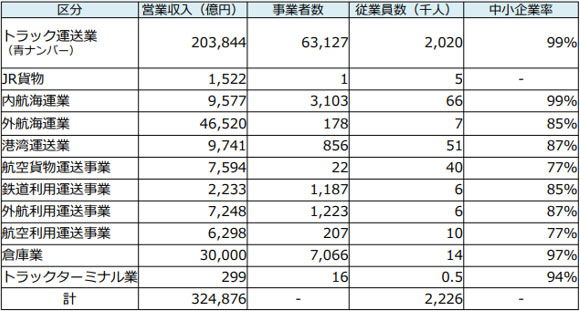

また、国土交通省が公開している資料によると、2024年の日本国内の物流市場における営業収入は約32兆円に達しています。

ECの成長やサプライチェーンの複雑化、DX・自動化技術の導入などが市場拡大の主な要因です。ほかにも、3PLや道路輸送の需要が高まっており、統合ロジスティクスソリューションへのニーズも増加しています。

今後も拡大傾向が続く物流業界では、その変容への対応策として、2025年も再編や統合が加速する見込みです。

物流でM&Aを活用するメリット

物流業界でM&Aを実施する主なメリットとしては、以下が挙げられます。

それぞれ見ていきましょう。

物流事業継続の生命線となる現場人材を即時に確保できる

慢性的なドライバー不足や高齢化が課題となっている物流業界において、教育済みの即戦力となる人材をM&Aによってそのまま引継げることは大きなメリットです。

物流業界は、他業界に比べて現場の労働力が直接的にサービス品質と事業継続に直結するという特徴があります。そのため、即戦力となる人材を迅速に確保できることは、企業成長に大きく貢献します。

拠点・ネットワーク網を短期間で拡充できる

物流業界の競争力は、物理的な倉庫・拠点や輸送ネットワークの広さ・密度に影響されます。これらのインフラをゼロから構築するには膨大な時間とコストがかかります。

M&Aを実施すれば、既存の物理的資産を一括で取得し、サービスエリアや輸送ルートを劇的に拡充することが可能です。拠点の物理的制約が大きい物流業界において、M&Aによる即時的なネットワーク強化は、他社との有力な差別化要因となります。

物流DX・自動化技術をスピーディに導入できる

物流業界では、倉庫の自動化や冷凍・冷蔵設備のほか、高まる需要に効率的に対応するための高度なITシステムなど、大規模な設備投資や技術導入が急務となっています。

M&Aによって、先進的な物理設備やシステム、デジタル技術に関するノウハウを有する企業と統合すれば、スピーディにDXを進めることが可能です。

また、物流業界は物理インフラとデジタル技術の融合が鍵となる「設備産業」としての特性が強く、単独での大規模投資が難しい場合でも、M&Aを活用することで現場オペレーションの飛躍的な効率化と高度化を迅速に実現できるのが特徴です。

物流のM&A事例

前述のとおり、物流業界では、業承継や業容拡大、人材・設備の確保を目的としたM&Aが活発に行われています。代表的な事例を見ていきましょう。

KKRジャパンと日立物流

2023年3月1日、KKRが株式会社日立物流の株式を取得しました。グローバル投資会社であるKKRは、日立物流の議決権付株式100%を保有する特別目的会社HTSK株式会社と、HTSKの完全親会社で持株会社であるHTSKホールディングス株式会社を通じて、日立物流の株式を保有した形です。HTSKホールディングス株式会社の議決権付株式の10%を保有する日立製作所と、残り90%を保有するKKRは、戦略的パートナーシップの元で協業していくとしました。

大王製紙とダイオーロジスティクス、ダイオーエクスプレス

2023年4月1日、大王製紙株式会社は、自社の連結子会社であるダイオーロジスティクス株式会社と、ダイオーロジスティクス株式会社の子会社である、ダイオーエクスプレス株式会社を合併しました。組織体制の見直しにより、グループ全体の物流体制の強化を図ることが目的の合併です。

丸和運輸機関とM・Kロジ

2022年6月、株式会社丸和運輸機関は、株式会社M・Kロジを買収しました。その背景にあったのは、EC市場の急成長と、それに伴う高品質な物流サービスへの需要拡大です。

M・Kロジは、D2C(ダイレクト・トゥ・コンシューマー)事業者を主な顧客とし、EC分野で高い生産性と成長ポテンシャルを持つ3PL事業のノウハウを有していました。丸和運輸機関は、M・Kロジの持つ高品質な設備やノウハウを取り込むことで、EC物流の強化とシナジー効果の創出を目指しています。

また、丸和運輸機関はこのM&Aによって、グループ全体の事業基盤を拡大し、連結売上高の大幅な増加を計画しています。

鷹栖運輸機工とカーレントサービスグループ

2020年5月、鷹栖運輸機工有限会社は、全株式を株式会社カーレントサービスに譲渡しました。

鷹栖運輸機工は、経営者自身が「自力での更なる成長には限界がある」と感じ、外部パートナーとの連携による新たな付加価値の創出や、経営スピードの回復を模索していました。一方でカーレントサービスは、自社が手がけていない大型重量物輸送や、工場内物流請負のノウハウを取り込むことで、グループの事業領域拡大とシナジーの創出を期待しています。

両社は、理念や経営姿勢の共感を重視し、M&Aを通じて互いの強みを補完し合いながら、社会インフラを支える事業基盤の強化を目指します。

丸玉運送と東亜環境コーポレーション

2023年4月、株式会社丸玉運送は、株式会社東亜環境コーポレーションを買収しました。

東亜環境コーポレーションは、関係者に不安を与えない形で、経営方針が近いパートナーとの協業を重視していました。一方で丸玉運送は、中京エリアでの事業強化や新たな事業の柱の構築、さらに深刻化するドライバー不足への対応に期待しています。

売り手企業が築いてきた顧客や従業員、取引先との信頼関係を大切にしつつ、今後の事業承継と発展を目指してM&Aが実施された事例です。

ハマキョウレックスと近鉄物流

2004年9月、株式会社ハマキョウレックスは、近鉄物流株式会社を買収しました。ハマキョウレックスは、TOB(株式公開買付)により近鉄グループ4社から72.08%の株式を取得しています。

近鉄物流は、全国展開するトラック貨物運送事業者であり、当時売上高約496億円、従業員2,642人を擁していました。このM&Aの背景には、近畿日本鉄道が経営資源の集中を進めるなかで、グループ子会社である近鉄物流の株式譲渡を決断したことがあります。

ハマキョウレックスの狙いは、両社の経営資源やノウハウを結集し、より効率的で競争力のある物流サービスを提供することです。

セイノーホールディングスと三菱電機ロジスティクス

2024年10月、セイノーホールディングス株式会社は、三菱電機ロジスティクス株式会社の株式66.6%を約572億円で取得し、同社を連結子会社化しました。

このM&Aにより、セイノーはロジスティクス事業への転換を図っており、三菱電機ロジスティクスはその中核として位置づけられています。三菱電機ロジスティクスは、精密機器や半導体の輸送に強みを持ち、国内外で約1,350億円の売上規模を誇っています。

このM&Aの目的は、両社の物流拠点や輸送ネットワークを統合することで、積載率の向上やコスト削減などです。また、エレクトロニクス分野を中心とした新たな価値提供も期待されています。

なお、三菱電機ロジスティクスは2024年10月1日をもって「MDロジス株式会社」へと商号を変更しました。

物流におけるM&A成功のポイント・注意点

続いて、物流業界でのM&Aを成功に導くために、抑えておきたいポイントや注意点を紹介します。

それぞれ見ていきましょう。

物流業固有の許認可を引き継げるかを確認する

物流業のM&Aでは、貨物自動車運送事業法に基づく許認可や車両登録が前提となります。これらの認可および登録は、拠点ごとに取得が必要です。M&Aによる許認可の引継ぎや取得に不備が生じた場合、最悪の場合には営業停止につながるリスクもあります。そのため、行政機関への確認も含めて抜け漏れの無い対応が求められます。

あらかじめ、スキームごとの承継要否を把握すると共に、デューデリジェンスを通じて営業所ごとの許認可や車両登録の有無、更新状況、手続きの進捗などを、事前に確認しておくことが大切です。

労働環境や規制の遵守などのコンプライアンス状況を確認する

買い手企業は、売り手企業のコンプライアンス状況を徹底的に確認することが大切です。

なかでも注目するべきなのが、2024年問題への対応状況です。全日本トラック協会の調査によると、時間外労働の上限規制に対する対応状況は以下のようになっています。

- 全ドライバーが対応できる見通し:64.4%

- 大多数のドライバーが遵守できる見通し:25.8%

- 遵守できるドライバーとできないドライバーが半々程度の見通し:7.2%

- 大多数のドライバーが遵守できない見通し:1.0%

- 全ドライバーが遵守できない見通し:0.1%

- まだわからない:1.4%

割合としては少ないものの、依然として規制対応に追われている企業も存在します。仮にそのような未対応企業とM&Aを実施した場合、労務トラブルや罰則リスクを抱える恐れがあります。

あらかじめ相手企業の労働環境や法規制への遵守状況を確認し、規制に対応できる体制かどうかを見極めることが大切です。

従業員の不安を払拭するために丁寧な対応を行う

慢性的な人手不足と高齢化が進む物流業界で事業を継続するためには、現場で働くドライバーや作業員の存在が欠かせません。M&Aを契機とした現場スタッフの大量離職は、直接的な配送能力の低下やサービス品質の劣化を招き、経営に致命的な打撃を与える恐れがあります。

そのため、M&Aを実施する際には、従業員の不安を解消するための取り組みが欠かせません。「人に支えられる現場力」を維持するには、現場の声に耳を傾ける姿勢が重要です。

こうした取り組みは、PMIにおいて重要な人材定着や現場の安定化に直結します。M&A後も安心して働ける環境を整えることが、ドライバーや作業員の離職を防ぎ、サービス品質の維持に大きく貢献します。

インフラ統合に伴う運用コストを確保しておく

拠点網や車両、倉庫といった物理インフラは、物流企業にとって競争力の源泉です。M&Aでは、既存の物理インフラを活用することで、新設よりも短期間でネットワークの拡充が可能です。

一方、既存の物理インフラの存在は、統合後に非合理化の原因となるリスクも伴います。重複や非互換による無駄、ルート変更による配送効率の低下などにより、運用コストが増加するケースも少なくありません。

物理資産の配置やオペレーションの複雑性を回避するためにも、事前の緻密な物理ネットワーク分析と統合計画に注意が必要です。

これからの物流業界:課題とM&A活用の展望

物流業界では2024年問題を受けてM&Aが急増し、業界再編が加速しています。一方で、許認可や法規制の承継、ドライバーをはじめとする現場人材の定着、物理インフラ統合時のコスト増や非効率化といった、物流業界特有の課題も依然として存在する状況です。

また、EC市場の拡大やサプライチェーンの複雑化、DX・自動化技術の導入などにより、今後もさらなる市場成長が見込まれていますが、持続的な成長のためにはこうした課題への対応が不可欠です。そのため、法規制対応や人材戦略、設備・ネットワークの最適化を含めた総合的なM&A戦略が、物流業界の発展にとって極めて重要です。

- 成約実績一覧

- 当社がお手伝いした物流・輸送業界のM&A事例

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 物流業界でM&Aが増加している理由は何ですか?

- 主な理由は「2024年問題」に端を発した構造変革によるものです。労働時間の制限や人手不足が深刻化し、業界の再編が必要となったためです。

- 物流業界でM&Aを活用するメリットは?

- 即戦力人材の確保、拠点・ネットワーク網の迅速な拡充、物流DXの導入などが主な利点です。

- 物流業界においてM&Aを行う際の注意点は何ですか?

- 許認可の承継確認、コンプライアンス状況の把握、従業員対応、インフラ統合に伴うコスト分析が必要です。

- 物流業界の今後の展望は?

- EC市場拡大やDXニーズの高まりから、引き続きM&Aは活発化すると見られます。統合戦略の重要性が増しています。