更新日

- #業種別M&A動向

- #紙パルプ業界 M&A

紙パルプ業界のM&A動向について

紙パルプ業界は、デジタル化の進展や環境意識の高まりなどを受け、大きな転換期を迎えています。国内市場の縮小が続くなか、多くの企業が海外展開や新素材開発、環境対応型ビジネスへの転換を図っており、その実現手段としてM&Aが活発化しているのです。

本記事では、紙パルプ業界の現状と将来展望、M&Aの動向や具体的事例、成功のポイントなどについて詳しく解説します。

紙パルプ業界の概要

紙パルプ業界は、私たちの日常生活に欠かせない、さまざまな紙製品を供給する業界です。環境配慮型の循環型産業として、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を担っています。

ここでは、紙パルプ業界の定義と特色について見ていきましょう。

紙パルプ業界の定義

紙・パルプ会社とは、古紙・パルプ(木材)を原料に、各種の紙や板紙製品を製造する事業者を指します。これらに加え、紙から紙加工品を製造する事業所も紙・パルプ業界に含まれることもあります。原料は、約6割が古紙、約4割がパルプ(木材)の割合で、主な用途は、印刷情報用紙や新聞用紙、包装用紙、トイレットペーパーやティッシュ等の衛生用紙などです。

紙パルプ業界の特色

紙パルプ業界は、森林資源や古紙を原料とする素材産業であり、循環型社会の形成に寄与する業界構造を持っています。

特に、日本の古紙回収率は81.7%で世界でもトップクラスを誇り、製紙原料の約6割以上が古紙から再生されています。また、森林保全や生物多様性の確保に取り組む企業も多いです。自社林の管理やCO₂排出量の削減にも積極的に取り組む傾向があります。

近年では、パルプの研究が進み、セルロースナノファイバーと呼ばれる素材が開発されました。セルロースナノファイバーとは、パルプを1ミクロンの数百分の一以下のナノオーダーにまで高度に微細化した、世界最先端のバイオマス素材のことです。

この素材は、自動車の部品や、フィルター部材、家電、建材、交通インフラ(鉄道など)といった、多くの分野での利用が期待されています。商用化されれば、紙・パルプ業界にとって大きな収益源になる可能性があるでしょう。

紙パルプ業界のM&A動向・市場規模

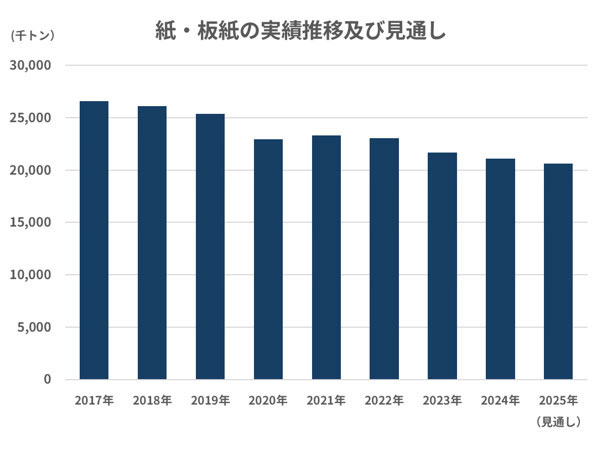

「日本製紙連合会」の「2024年紙・板紙内需実績見込」によると、紙・パルプ業界の国内出荷見込みは1992万7608トンで、前年比で2.8%のマイナスとなる見込みです。

紙の内訳は、新聞用紙が153万1085トン、印刷情報用紙が469万8903トン、包装用紙が60万3296トン、衛生用紙が186万9661トンとなっています。

紙パルプ業界でM&Aを活用するメリット

紙パルプ業界では、環境対応・コスト構造・市場拡大という3つの軸で変革が求められています。M&Aは、これらの変革を一挙に実現し得る手段です。

特に近年、環境配慮型製品への需要が高まっているなかで、バイオマス由来素材や脱プラスチック代替品を製造する企業との連携は不可欠です。革新的な新素材の技術や製品ポートフォリオを取り込むことで、自社の研究開発体制を推進し、市場競争力やサステナビリティ経営を強化できるでしょう。

また、紙パルプ業界は原材料費やエネルギーコストの変動に大きく影響される業界です。そのため、製造設備や原料調達機能を持つ企業の買収によって、生産の効率化と原材料供給の安定化を実現することが重要となっています。M&Aにより、既存の製造拠点や物流網を組み合わせれば、サプライチェーン全体の最適化とコスト削減を図ることが可能です。

このように、M&Aは紙パルプ業界が直面する課題に対する、有効な解決手段となっています。

紙パルプ業界のM&A事例

紙パルプ業界では、国内外でさまざまなM&Aが実施されています。代表的な事例をいくつか見ていきましょう。

大王製紙株式会社と日清紡ホールディングス株式会社

2017年4月、大王製紙株式会社は、日清紡ホールディングス株式会社が展開する紙製品事業の譲受を決定しました。

大王製紙社は、洋紙事業の構造転換や板紙・段ボール事業の強化に加え、ホーム&パーソナルケア事業の拡大を目指しています。また、コスト削減や人材活用の効率化といった経営施策にも注力しています。

今回の買収により、大王製紙社は自社グループの製品ラインナップを拡充し、洋紙事業の構造転換を加速させる計画です。さらに、自社の「エリエール」ブランドと日清紡ホールディングスの高付加価値商品を融合し、家庭紙製品の競争力強化と販路拡大を図る方針です。

大王製紙株式会社と関連子会社5社

2022年4月1日、大王製紙社は印刷関連子会社5社(ダイオープリンティング、三浦印刷、ダイオーポスタルケミカル、大和紙工、千明社)を合併し、新会社「ダイオー三浦株式会社」を発足させました。この統合により、販売体制の強化、組織の効率化、固定費の削減を図っています。印刷事業の競争力向上を目指すグループ内再編の事例です。

大王製紙株式会社とウゼン社

2020年4月、大王製紙社は、トルコ共和国の Yıldız Holding A.Ş. 傘下の衛生用品メーカー、ウゼン社の全株式取得を決議しました。

ウゼン社はイスタンブール近郊に工場を保有し、ベビー用紙おむつ、ウェットワイプ、液体石鹸の3カテゴリを生産・販売しています。

大王製紙社は海外でも衛生用品を扱うホーム&パーソナルケア事業を展開しており、本件により自社事業との相乗効果が見込まれています。

大王製紙株式会社・丸紅株式会社とサンテル社

2020年2月、大王製紙社は丸紅と共同でブラジルの大手衛生用品メーカーであるサンテル社を子会社化し、ブラジル市場へ参入しました。

サンテル社は1938年設立。ブラジル国内で「ペルソナル」などのブランドを展開し、衛生用紙やベビー用紙おむつ、ナプキンを提供しています。

ブラジルは人口増加と経済成長が続き、衛生用品市場は世界第4位の規模を誇ります。

大王製紙社は高付加価値の大人用紙おむつを投入するとともに、病院・クリニック向け法人市場の開拓も積極的に推進する計画です。

日本製紙株式会社とオローラ社

2019年10月、日本製紙株式会社(以下、日本製紙社)は、オーストラリアの Orora Limited(オローラ社)のオーストラリア・ニュージーランド板紙パッケージ部門を買収する契約を締結しました。

同部門は古紙回収から段ボール原紙製造、段ボール製品加工・販売、包装資材提供までを一貫するビジネスモデルで、オセアニア地域で高い市場シェアを持ちます。

買収後、同社は既存子会社のオーストラリアン・ペーパー社と統合し、パッケージ事業の中核として新ブランド「Opal(オパール)」を立ち上げました。

この買収により日本製紙社はオセアニア市場でバリューチェーンを構築し、グローバルなパッケージング事業の拡大を狙う戦略的M&Aです。

紙パルプ業界におけるM&A成功のポイント・注意点

紙パルプ業界におけるM&Aでは、環境対応・地域特性・コスト構造といった業界特有の視点を踏まえたデューデリジェンスと、統合後の体制構築が大切です。

紙需要は地域差が大きいため、地域ニーズや既存拠点の物流インフラを見極めたうえで、供給体制を再構築することが必要です。また、コスト構造が重いこの業界では、生産設備の稼働状況やエネルギー効率を、事前に調査することが欠かせません。

PMIでは、技術の実用性や展開可能性を事前に精査し、統合後に全社へ共有・展開できる体制を整えましょう。

これらの点を十分に検討し、計画的にM&Aを進めることが成功の鍵です。

紙パルプ業界における今後のM&Aの課題と展望

紙・パルプ業界は、人口減少や少子化、ペーパーレス化、デジタル化に伴い、国内需要は減少が続いているのが現状です。日本製紙連合会の調査によると、紙・板紙の内需は長期にわたって減少傾向にあり、2024年は2.5%減でマイナスが続いています。

各事業者には、縮小する国内市場に対するアプローチに加え、需要増が期待できる海外市場への展開が求められています。

また、原料である紙・パルプの研究開発から派生する別分野への事業拡大も重要な戦略です。実際に紙・パルプ業界では、海外への事業拡大のためのM&Aや、利益率向上のためのM&Aが活発に行われています。

- 関連記事

- 当社がお手伝いした製造業界のM&A事例例

M&Aキャピタルパートナーズは、豊富な経験と実績を持つM&Aアドバイザーとして、お客様の期待する解決・利益の実現のために日々取り組んでおります。

着手金・月額報酬がすべて無料、簡易の企業価値算定(レポート)も無料で作成。秘密厳守にてご対応しております。

以下より、お気軽にお問い合わせください。

基本合意まで無料

事業承継・譲渡売却はお気軽にご相談ください。

よくある質問

- 紙パルプ業界でM&Aが加速している主な理由は?

- 国内需要の縮小に対応しつつ、環境配慮型製品への転換や海外市場拡大、新素材取得を同時に進められる手段だからです。

- 環境対応を目的としたM&Aで重視すべきポイントは?

- バイオマス素材や脱プラスチック代替品など、サステナビリティを高める技術・製品を保有する企業を対象に選定し、統合後に技術を全社へ展開できる体制を整えることです。

- デューデリジェンスで特に確認すべき項目は?

- 地域ニーズ、物流インフラ、生産設備の稼働状況、エネルギー効率などコスト構造に直結する要素を詳細に調査することです。

- PMIを成功させるためのコツは?

- 技術の実用性と展開可能性を事前に精査し、組織全体で共有・活用できる情報管理と責任体制を構築することが重要です。

- 海外市場進出を目的としたM&Aで注意する点は?

- 現地の需要動向や規制、為替リスクを把握し、既存拠点とのサプライチェーン統合によるコスト最適化を見込むことです。